��Ԋ��(j��ng)���е��R�����Ļ�

��������ʮ���x�����z���Թŵ��ČW��������(n��i)���漰�vʷ���ڽ̡������ȷ��������顶�|���Ո�����������Ʒ�Ⱥ����x�Ϻ��o�������硶�Ї���С�f�b�p�~�䡷���Ϻ���ˇ�����硶�Ї����ČW��ϵ������5����20��ҳ�����Ď�ʮ�N�x��֮�У�����Ʒ�����g��Ӣ�Z���������С��F�xɽ���̡���̫�Ӻ��Ļ����������ӛ������Ϫ��(li��n)���¡���16�����������вݞ��������x�|��ʡ���������Č��mͤ�����F(xi��n)���Ї����҅f(xi��)�����T���Ї����g��ˇ�҅f(xi��)�����T����Ϫ�����f(xi��)����ϯ��

��Ԋ��(j��ng)���е��R�����Ļ�

ԭ��(chu��ng)������

���֪������Ԋ��(j��ng)�����҇��ĵ�һ��Ԋ�迂��������˹�Ԫǰ11���o��ǰ6���o�ĹŴ�Ԋ��305�ף���ӳ�����ܳ��굽�������~�s500���g�������ò��

��Ԋ��(j��ng)���ɿ��Ӿ�ӆ�����ֻ�Q��Ԋ����Ԋ���١��������h�r���������ҽ�(j��ng)�����ŷQ�顶Ԋ��(j��ng)������Ԋ��(j��ng)����(n��i)���S������ӳ�˄ڄ��c���顢��(zh��n)���c�����������c�������L���c�����������c�����������������ò��������ֲ��ȷ������������ܴ���������һ���R�ӡ�

�����ܴ��O(sh��)�в�Ԋ֮����ÿ�����죬�u��ľ�I�������g�ɼ����g���{�����܉�ӳ����g���������Ʒ�������o̫����ؓ؟����֮�٣��V�����ݳ��o������ ����������ʩ���ą����������u�r�f������Ԋ��������һ���Ա�֮��Ի��˼�oа����

���Ҳ�S��֪������Ԋ��(j��ng)�ġ����š��n�ȡ�����߀�ᵽ���҂���Ϫ̫�Ӻ������n�ȡ��@��Ԋǰ�벿���n���볯�����n���Y(ji��)�����r�����҂�Ҫ�f�ģ��P(gu��n)ϵ��������ȥ���v���������҂��������һ�Σ�

�߱��n�ǣ�������������������������r���U��

���a�n���������������ܱ����������䲮��

��ܭ�����������������I����[p��]Ƥ���౪�S�`��

�@�����ᵽ�����������҂���Ϫ�|�����P(gu��n)���������ǧ��ǰ���|�|��һ���������������伯�F����ĵ^(q��)��������r�������˴�ӿ������|�����ϲ����γ��ˡ�����U�������΄����īIӛ�d�����ܕr�����|�|��u��ס�S������С���䣬�ڽ�̫�Ӻ����ε������������������^�����һ֧��

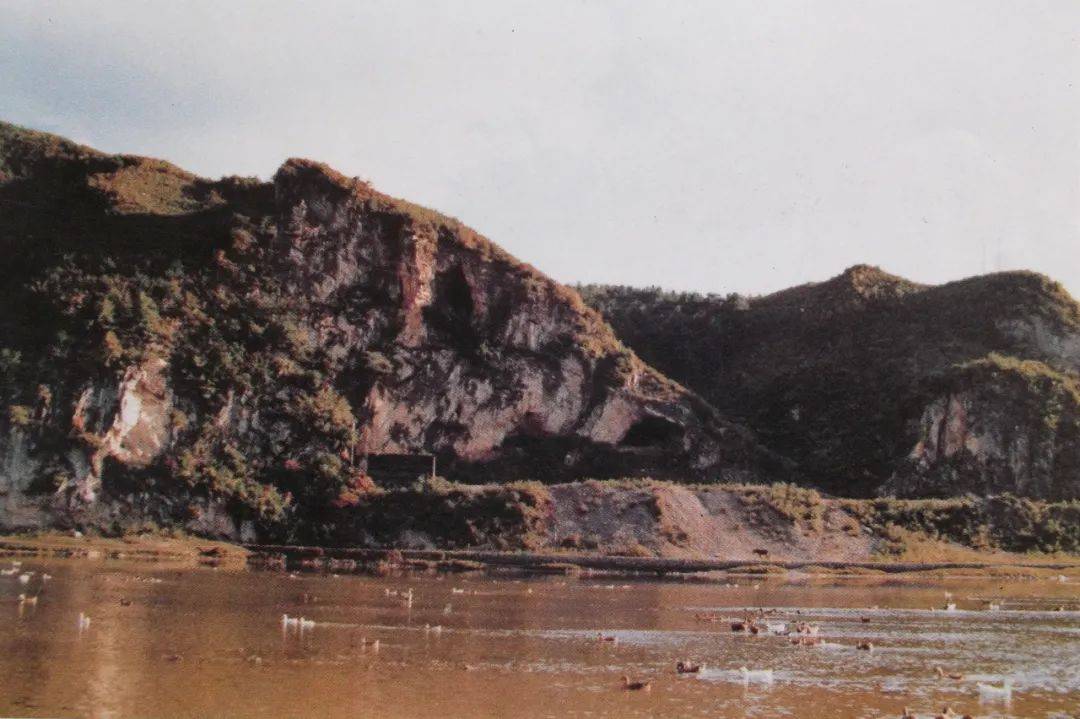

�R����A��B��ѨĹ���⾰

̫�Ӻ����ε��|(zh��)�Y(ji��)��(g��u)���鿦˹�ص�ò���ںӃɰ��Ĕ��º�ɽ�������γ����S���ʯ��?gu��)r�ܶ����@Щ��Ѩ������ʯ���r���Ĺ�����ṩ�˱��L������Ұ�F���õ������ס�h(hu��n)�����R����B����λ�ڱ�Ϫ�h�R���Ӵ�|���Ӗ|��(c��)��̫�Ӻ����������������������ŌW�ҏ��R����B���όӰl(f��)��14��Ĺ�����a(ch��n)���߷N���ʯ����Ш���������旡���݆���W(w��ng)�������F���������ԉ����ޞ���ڣ���������������Ʒ��(sh��)���^�٣�Ӌ�а��������װ�����ʯ�������1986�꣬�ď��ұ�A���ֳ���6��С�����~�Ʒ���քe��h(hu��n)���~�2�����~���1�����A���~�2�����L�����~�1 �������C���@һ�����Ļ����M���������~�Ļ��r�������@һ�Ļ��ڱ�Ϫ�^(q��)���m(x��)����ǧ����

ʯ�� ���~�r��

��Ϫ�h�R����A��Ĺ�س���

�L9.9����5.9����0.4����

ĥ����ƽ����L�������϶˃ɽ��ԈA��ƽ����ֱ�У�����̎�Ќ��@�p����

ʯ�����^ ���~�r��

��Ϫ�hɽ����B��Ĺ�س���

��5.4��ֱ��8.1����3����

ĥ����ʯӢɰ�r�|(zh��)����������������ֱ��̎��һ��ͻ�����в��@�����׃ɶ�ֱ���������g��

����(j��)�������r(n��ng)�I(y��)���a(ch��n)���߿����Д����R�����Ļ��Ľ�(j��ng)���ΑB(t��i)�������ӄڄӞ������r(n��ng)�I(y��)��(j��ng)�����r(n��ng)�I(y��)�ڽ�(j��ng)���ɷ���ռ��(j��)��������λ�������Ƿ�ӳijһ�Ļ������͕r�����`���Č����־���R�����Ļ���������չ�F(xi��n)���ط������Ļ��ĹŘ��Lò���ַ�ӳ�����չ��I(y��)�İl(f��)�_���r(n��ng)����(j��ng)���IJ�ʢ�������������ߺ������ij�����ʹ�҂��˽����������ǧ��ǰ�����صļ����I(y��)�������ஔ?sh��)İl(f��)չ�����r�Ŵ������Ѵ����鿗�·������鿗Ʒ��(j��ng)�����ܶ��������Ɯy���r�˂��ѽ�(j��ng)�쾚�������˝a�鼼�g(sh��)����(j��ng)�^̎�����龀��ܛ�̶�������Q�z��������r����f���c�r(n��ng)�I(y��)����(y��ng)�l(f��)չ�ļ����I(y��)�����r(n��ng)�e�Ķ����ѳɞ�����������ԭʼ�ֹ��I(y��)���T��

���ұ�A������6���~�Ʒ����(j��ng)�^�Ї��ƌWԺ�����о����b������ϵ�~���a�Ͻ����Ķ�Ѩ����������С���~�Ʒ�ͮ��r�S������a(ch��n)���߷��������r߀����ʯ���������R�����Ļ�߀̎���������~�Ļ��A�������~ұ�T���g(sh��)�ij��F(xi��n)�������a(ch��n)���g(sh��)�ϵ�һ���w�S��������������ʼ����Ҫ��־������Ȼ�Vʯ�Ы@�ü��~���ڮ��r�l���������Ǽ���������������Ҫǧ�����ϵĸߜء����L�ȸ��N�O(sh��)����

�R�����Ļ��mȻ���r(n��ng)�I(y��)��(j��ng)������������ͥ��B(y��ng)���O�C�Ͳɼ���(j��ng)����������(y��ng)�İl(f��)չ�����i��¹���M���S�����Ǯ��r�����е�һ�N�������i�ж�N��;�����ʳ��Ƥ�������Ϳ�Ϳ��ȡů������֧���ֶ�����������������M�ܮ��r��ͥ��B(y��ng)�I(y��)����һ���İl(f��)չ����Ȼ��������ֻ����С�i�S����

�����ƶȺ��������ǹŴ�����F(xi��n)��������挍���ա��oՓ��Ů�����������S��Ʒ�����S��Ʒ�ڔ�(sh��)���ϳ��F(xi��n)�˲�������������(n��i)�������F(xi��n)���ٔ�(sh��)�˵�ؚ���ֻ��F(xi��n)����

�����@һ�����ஔ�����ĹŇ������̕r��������������������Ի��̴�������кù����кü����ü��ĺ���������R�����Ļ�������(sh��)���^���ʯ��������������~���������Ρ���ʽ�����ʯ�����һ����(c��)�淴ӳ�������ľ�����

������ʷӛ��ӛ�d�����߾�������������ʮ���꣨��Ԫ14�꣩������������Ħ�x�I(l��ng)�����f����������������������߾����ڹ�Ԫǰ37���ڻ��ʿh��Ůɽ����ǰ�����������S����߅��С����Ň���������߾������匍�H���ɷx��������������ںϰl(f��)չ�����ġ�

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)