�����\�v�������������ߡ���СƬ���

�������ČW(xu��)ʮ���v��

���ߣ������\

�汾�������Ļ����Ϻ���ˇ������

2025��8��

���F(xi��n)�������f��

�ڮ��������������������u�r�ܸ���Ҳ�ܷ�(w��n)����С�f��ɢ�ļҡ�������������ČW(xu��)������M�����ҌW(xu��)�����ð���r�g��������С�f��ɢ�������uՓ�����ŵ��^������������?zh��n)�������עጣ?019�������12���ġ�������ȫ���������t�����������������ܵ����x�ߺ��о��ߵĚgӭ���@����ʮ������о�����Փ���ܶ�����֪������������20���o60����������r�������ČW(xu��)���l(f��)�������ġ�����һϦ���Ă����Ӻ�һ��ҹ�������o�ҵĸ��X�����c���r���еČ����������Z�Զ������@��ͬ����������ϵ�о��F(xi��n)���h�Z�Z�������W(xu��)����������ڣ��ڌ���ʾ���n�ό��@ƪС�f���顰���ġ��v������������������������(li��n)���ͬ�W(xu��)�������Ą�(chu��ng)��ʮ�����p�������n���Ϸ����@ƪС�f�ĸ����}���Ă����Ӻ�һ��ҹ�������f���͡��B�ӵ���ƽ���P(gu��n)ϵ���������@����\���@Ȼ�������������@һ�÷���¶�����ߵ��e���������nj����@�˵ĕr�ա�����������������������Ǻ����������P(gu��n)���Ҍ��ȵČ����@��ʾ���������ġ������^�����M�������ČW(xu��)�������Ҫ�����c�����mȻҲ���cϲ�g������Ʒ�����^�]�������о����@һ�v��Ҫ��B��λ���u�ҡ��о��ߵ��^�c������һЩ�a�䡣Ҳ���Dz�ȡ�������f���ķ�����

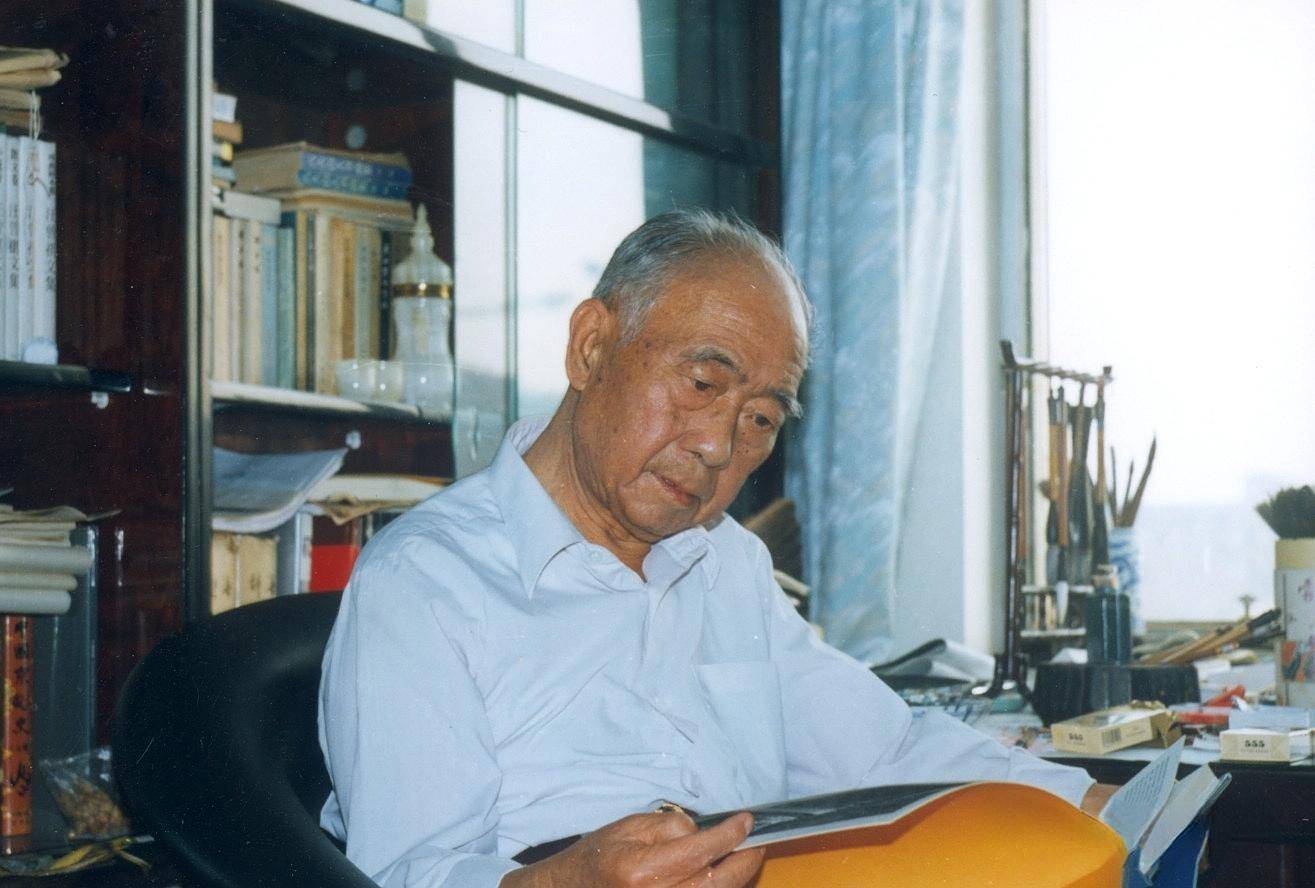

��������1920��1997�������K���]������������������ɢ�ļ����������ꮅ�I(y��)������(li��n)�����v���ЌW(xu��)�̎�����������(li��n)�ɲ�����������ˇ��������������Ժ�����������С��ܽ䡷������ӛ�¡�����

��������Ʒ�ܶ����@����ҪӑՓ�����������ڴ�֮ǰ���҂��Ȱ����Ą�(chu��ng)���ŵ��ČW(xu��)ʷ����һ�cӑՓ��80����������о��猦������С�f��ˇ�g(sh��)��ʽ����һ�N�������ě_����ԇ�D����������Դ�^���J����80������l(f��)���������V�����u�ġ��ܽ䡷������ӛ�¡����ʹ������ۡ���˼���ĸ��}��С�f�Č������@�Ю����nj��Ї��F(xi��n)��С�fijһ�ڮ����Д�ġ����y(t��ng)���Ľ��m(x��)���f��������������С�f��ɢ�Ļ������ǡ����f�������|(zh��)������ȡ�����c�F(xi��n)�����Ěvʷ�ش���׃���]��ֱ���P(gu��n)(li��n)�����P(gu��n)ע����ƽ����յ��ճ�����������������������������(w��n)���IJ��֡��@��һ�N��ƽ�o����ֻ���^�����u�Һ��о��߿��댢���������ڡ���ƽ�o���ĕr�g֮���С��@�����u���о��ߵ���(x��)�ԣ��������ġ��o������Ҳ�������ġ���̡���

�^������@�����}�����S��ƽ�����ڡ������������x��������1989�꡶�����ČW(xu��)����һ�ڣ���ָ����������80�����С�f���m(x��)�ˮ�����ʮ���ꡱ���ĸ�ČW(xu��)�Д��˵ġ��F(xi��n)������С�f�����@һС�f���y(t��ng)�Ĵ�������Ʒ�������e����Ѹ�ġ����l(xi��ng)����������U���ġ����ֵĹ��¡�������ĵġ�߅�ǡ���ʒ�t�ġ����m�ӂ��������ӣ��J�٣��ġ����Lj@ӛ�������S��ƽ�f���F(xi��n)������С�f��������������ͯ��ؑ���ҕ�ǣ������ھ��l(xi��ng)��ƽ������ġ������������S��ƽָ�����@�С�f�����A��������V�������Ȼڅ��ʽ��Ҳ�S�O��ġ�ɽ�ػؑ������Fľǰ���������ٔ�(sh��)����������c����Ʒ��������ע�������ܽ䡷���������İl(f��)�����q���Ȫ֮ӿ����ʹ��Ѹ���_�ٵĬF(xi��n)��С�f�ĸ��NԴ�����������S�̡����飩֮һ�}�������s�m(x��)���������ǡ��ص�������ό��ărֵ���A(ch��)���ϡ����@���������õ��S���W(xu��)�ߵ��J������Ҳ�ЌW(xu��)��������h��

80����ČW(xu��)�г������F(xi��n)�������F(xi��n)�˸��N˼������������͡����u��Ҳ��(x��)�T��ijЩ��Ʒ�w��ijһ˼�����������t�ͺ�������ʧȥ�˴��ڵĸ���(j��)��������������С�f������f�r�����������c�l(xi��ng)��С�(zh��n)�������P(gu��n)���������ƺ�Ҳ���c���fС�f����ۙӰ�������u�ұ㌢�����w�롰�����ČW(xu��)����Ҳ�����u�������������ijЩ��Ʒ���������ʽ���L(f��ng)�����r������(li��n)��r����������ĵČW(xu��)������˶������Q�顰���ľ������ҡ������@Щ�f�����Ǜ]�и���(j��)����Ҳ���ܲ�����ôǡ����

20���o40������e��40������ڣ����N�ČW(xu��)�������������������������ČW(xu��)����Ӱ푔U������u�������������ݵ�λ���@�N����{(di��o)�ČW(xu��)��ƷҪ���ش����_ͻ����������|(zh��)�������{(di��o)�������桢�����������Y(ji��)��(g��u)��Ҳ�������ҕ�_ͻ�ķ���Aб��é���������롢���L(f��ng)��Ҧѩ�������40�������Փ�����@�ӵď��{(di��o)�������������u��خ�ġ������ˡ��]�а�����ì�ܡ������������ì�ܠ��(li��n)ϵ���������]�а�������ژO�V韵����������ȥ呟���ȥ�l(f��)չ����é���m����ؽo�衶���m�ӂ����S��ٝ������Ҳ�J���������ڡ�˽�����Ȧ�ӡ������͏V韵��M�������������Ĵ������ȫ���^�ˡ������ܺ͏V韵Ķ�����(li��n)ϵ��

���^��Ҳ�����Ҳ��J���@�ӵ�ȡ���������ᳫ���ճ���������С����@�����Փ�����w�F(xi��n)���J�٣����ӣ��ġ����R�m���ɕ���䛡�����������������ӛ���������ˡ������ČW(xu��)֮�������U����Ī����������w�C֮����������Ʒ�С�����ᘌ��ČW(xu��)����������څ�����ᳫһ�N����С�f��С�f����ɢ���L(f��ng)����С�f�������^�ȵİ����O(sh��)Ӌ���������ڡ������ČW(xu��)֮�������f���������xС�f��������Щ������С�f�����S�P�L(f��ng)��С�f���ҵ��H�X������˼�����нY(ji��)��(g��u)�в��������·����������������С�f�������������Ė|���������c���͟������ƺ��ǰ����ºõ��������҂�?n��i)������B�����˚gϲ�ó����������f�����U����˽�������^�@�ӵĎ�Ԓ������Ҳ���c���������ҏ�ǰ��С�f���F(xi��n)�ڄt��ϲ�g��С�f�����С�fһ����ҲҪ�挍�����挍���H����һ������Ҫ�Y(ji��)��(g��u)���Y(ji��)��(g��u)�����һ���_�֣����@Щ�����M����˼�������˸��y���H���ˡ������U���ڡ�Ī����������w�C֮��������Ī�������֮��Ҳ�v���������˼���f��֮����ϲ�gɢ������ɢ�Č�����Ȼ�����ں��Y(ji��)��(g��u)���f����ֱ߀���Č���ǰ������С�f���o߀ԭ�������b��������ɢ���Ǻ��S��������Ȍ�С�fʮ�����������Ĺʲ��������ĺ��E���S��t���S����¶����Ī��������e����Ѹ�ġ���ҹ�������������f����Ժ�����Ѓ���䣬��Ҫ�f�@�������ʲô����һ���Ǘ��䣬������һ��Ҳ�Ǘ��������������������ˡ������������^�������Y(ji��)���ɞ���ӵIJ�ƽӹ��Ҳ���������˲�ƽӹ�����f���Ҫ��С�f����]���@�Ӳ��ں�����֮������������һ�Nɢ���w���S�P�L(f��ng)��С�f���ᳫ�S�⣬�����⽛(j��ng)�I��������ʹ���������ҵď�?zh��)������ڡ��x��������ʷ��������Ҳ���@�ӵ��뷨���f��������ʷ�����v���Y(ji��)��(g��u)�����ﲻ�ؽ����������r���@�N��Ȼ�Č��������Ǹ��кό��ڵ���������һ���˻���һ݅�������Ļ�����������Լ��������|�ķN�Nһ�С����y����Ҳ��һ��С�f��������һ������һ�������ĽY(ji��)��(g��u)ô�������Ҳ�����ɞ�һ��ȫ֪ȫ�ܵ��ϵ��������@��������һ�����������ҽ����[�������g����(d��o)���^���X��đ�Ҳ�f�����X��đ���С�f��������������Ҫ����������Ʒ����횰ь������_����̓�Α��^�P������횶����ڄ�����ȥ�����挍��������������40����_ʼ��С�f���ж��ӵćLԇ����Ҳ��ͻ�ƶ�ƪС�f�ȶ�ģʽ�����_���R�����f��

�҂�����һ����ƪС�f��Ԋ����ɢ���������ʲôҲ����Ҳ�������Dz���Ը����̫��С�f����ֻ��ע������������

����1947�꡶�ČW(xu��)�s־���ڶ�����һ�ڡ���ƪС�f�ı��|(zh��)�����ڽ�Ь����ˢ���ĕr��֮�ġ�

�����v�@ЩԒ�����ò������ɵĿښ�����ζ����ʹ����Ψһ��Ҳ����õ�ˇ�g(sh��)���������^���҂���������������ijһˇ�g(sh��)�����������һ�N���W(xu��)������ᘌ���ԇ�D�C�����Ǯ��rռ��(j��)������λ�ď����ČW(xu��)�L(f��ng)�����������������硰���B����،����J���������ԡ��ı�������������ע�ذ��š��Y(ji��)��(g��u)�ġ��S�P�L(f��ng)����Ҳ����һ�N���š��Y(ji��)��(g��u)��

���p�r����������

��\�ļ{ި˼

�����з������uՓ��������Ʒ�����£����Ɯ�1948�ꌑ�ġ���\�ļ{ި˼�������������롶��ȼ�����ƽԭ������1950�ꣻ������(li��n)����1989�꡶����ȼ����r�������}Ŀ�Ğ顰��\�ļ{ި˼����Մ��������С�f������������ē�(j��)����ȼ��������Ɯ�80������w�롰���~Ԋ�ˡ�Ⱥ������Ԋ��Ҳ���uՓ������ȼ����uՓ�����T�����������µ���ꐾ��������������\����Ī���Ԋ����·�ᡢ��������С�f�����_���T���ġ�ʮ���м������uՓ���f���Ɯ����uՓ���Կ����nj���40������ҡ���һ�Ρ��z醡����@���f�ġ�40������ҡ���ָ������40����_ʼ���������l(f��)������һ����������Ʒ���w�F(xi��n)���@���r���ČW(xu��)��ɫ����������Ȼ���Ɯ��u����Ҳ���ǡ�40������ҡ���ȫ����Ʃ��߀�Џ����ᡢ��Ӓ���Լ�����(j��)������Ņ^(q��)��Ԋ�ˡ�����δ���漰�����^���o�Ɇ��������@Щ����ҕ���ČW(xu��)����г��F(xi��n)�ġ����C���dz����������u����Ԋ�˞�����С�f���҄t��Ҫ�P(gu��n)ע·��������������ȶ������ƺ��������u�r���ߡ�

�Ɯ��ڡ���\�ļ{ި˼���������������J�Ҵ_�еع�����������ˇ�g(sh��)�ġ�Ҫ�c����Ҳ��ʾ�҂��M�롰���������硱��·����һ��ע������̤�롰�ĉ�����ʼ���ѽ�(j��ng)�����_韵ġ�ˇ�g(sh��)�YԴ��������ע�������@�ӵı������������{���x����������@һ���{���x����ν����ښvʷ���F(xi��n)���͂��w���ԵĻ��c��������ϣ�D��Ԓ���Ӱ�ԑz�ļ{ި˼�����������������ŕ��҂��е�ͻأ�����^���Ɯ����@һ���������{(di��o)�IJ����ԑ���������\��ָ���nj����g�f��e���ճ����С�~�}�����dȤ���ǰl(f��)�ԃ�(n��i)�ĵļ��µČ�ע������������40��������������������±��F(xi��n)�Լ�������ߵһ��犣����l(f��)������Ҫ�^���،����������]�н�����]���f�����]�Џ��{(di��o)�����������g���������@����粼���������L(f��ng)����������Ĩ�����Լ����ŗ����������¡��������|(zh��)������������Ǵ���ġ������ۡ���

�Ɯ����������f�������������Ϻ��Ͼ�·�϶�Ȧ�����f�����롮�M�롯�Ϻ�ȥ�����������f���ܱ������@�Ϻ�������ȫ��������������ȥ��һ���[�ӵ��������s������һ������Ĺ����������@�nj��ڵ�����ȥ���^��d���ɲ������ڽ̕����ЌW(xu��)�����һ�g�������_��С���^����������Ȥ���������f���O���l(xi��ng)����Ƿݼ����c������һЩ��������Q��Ʃ�确���R������ȫʹ��ϲ�g���������Ɯ���һ���f������Ȥ��Ҳ�N�У���·��ġ��͐ۡ��ǔU����������w��ģ����������ġ��͐ۡ��t���տs�������һ�e��һͶ��֮��(n��i)�������ⷺ�E���s��Ϫ������������?li��n)]�����������ڡ�����ȼ����У��@��Ԓ���Ğ顰·��Ĵ���ǔUչ������֮��������������Ĵ�ۄt�տs������֮��(n��i)��һ�e��һͶ��֮�g����Ϫ������������?li��n)]��������������Ҳ������������x����������l(f��)���Ɯ�ʹ���ˡ�һ�N�����I(y��)�ԵĝM���ں�������(x��)�����f����Ҳ�����f�@�N�P(gu��n)ע�������ڵ������Ǯ����ᳫ���ǷN���w�������្���}�����|(zh��)����ֻ�����X�ء����ҡ�������ʹ���Ҝ�Ȼ��һ�������ڏV韶��������������������Ρ����@Щ���������_����ʾ���@λ���ҵ����Ժ�����ˇ�g(sh��)���|(zh��)�ĺ�����

��Ȼ���x�Ɯ�40���ĩ���u�����Ǖr��������δ�_���˾�ʮ������ǷN����ȣ�����ٝ�p��ͬ�r��Ҳ���е���֮���V����������������ȼ������µĽY(ji��)β���@��һ�Σ�

���ČW(xu��)�\���_ʼ�ԁ����Ѓɂ����ͬ��ϵ������ǰ�l(f��)չ��é��������ȫȻ�����L(f��ng)���{(di��o)�ӱ��F(xi��n)���Ї�����İ�ֳ��ص�һ���������������Ö|���L(f��ng)��������ζ����Ĭ���F(xi��n)���Ї�����İ�⽨��һ�棬������ȫֻ���F(xi��n)�˾��������������LjD��ʽ������F(xi��n)�����������s���F(xi��n)���Ї����ˡ��������ˡ��c�䱳ؓ���ĸ���Ă��y(t��ng)��˼��Ă��y(t��ng)�����@���棬���o���ČW(xu��)���_��һ���µ������������һ���µ����c��

������ȼ������иĄ������@Щ�ĄӲ��Dz���Ҫ����������������ģ�

���ČW(xu��)�\���_ʼ�ԁ����Ѓɂ����ͬ��ϵ������ǰ�l(f��)չ��é�������������L(f��ng)���{(di��o)�ӱ��F(xi��n)���Ї�����İ�ֳ��ص�һ�棬�����������Ö|���L(f��ng)����������ζ����Ĭ���F(xi��n)���Ї�����İ�⽨��һ�棬���߶����F(xi��n)�˾�������������������c���ČW(xu��)���������s���F(xi��n)���Ї����ˡ��������ˡ��c����ؓ���ĸ���Ă��y(t��ng)��˼��Ă��y(t��ng)�����@���棬�����o���ČW(xu��)���_��һ���µ���أ�������һ�����x�����c��

�@��IJ�e��һ�nj�é����������u�r����һ��������������ĵ��P(gu��n)ϵ��

����ģ��ң��c��������

��С����ľ��������

�������҂�������һλ���u�ҵ��^�c��۬Ԫ���ڡ�������Փ��������ˇ���Q��2009��ڰ��ڣ����LƪՓ����Մ���Ї��F(xi��n)�����Ҍ���������Ӱ����f�䌍���������ĸ��������f����80��������ܽ䡷�ķ�푳��^�������������䌍�����ܽ䡷����������ġ�����ӛ�¡���δÓ�����Ӱ푣����������t�����@ʾ������������ɫ�����Č���ġ�������������w�F(xi��n)����������ͨ�ˈ��g�����������������ζ�ľ��⣬��С����o�����ŵ�ȱ�c��������ϴ�M����ˇǻ��һ�z��ƈ�İ����������Բ���(j��ng)�⌍�t���Ī��\���\ƪ�����Լ��Z�Եľ������ִ���������������������������(f��)��֮��������c�����@����۬Ԫ��ָ�����c��һ�c��ˇ�g(sh��)�����Z�ԽY(ji��)��(g��u)�İ��裬����(j��ng)��s���Ī��\����һ�c�nj���ͨ�˵ľ�������С��������ء����f�úܺã������ڣ�С����������@�N�������j�����J����������������f�����{(di��o)���������ı��������������oһ�c�pҕ�c��Ū���෴������һ�z��ƈ�ĹPī���������@ʾ�����@һȺС�����������ͬ��������η�ͶYٝ������Ȼ������۬Ԫ����������Ҳ���Dz�����ƽ�����������������˵����c�ͱˣ�����ʹ���������I�S����Ҳ�ǜغ�������������������ǾӸ��R�µġ���ҕ�����������^ҲҪ���{(di��o)���ǣ������˵��@�N�^�����ǡ��ⲿ��ҕ�������С�ʿ��đB(t��i)�ȣ��@��ġ�ʿ�����ζ����ҕ�����H����ɫ�˵������̾����������������̾�����ij�Nª��(x��)��Ⱦ�������Կ�����

����40��������ڄ�(chu��ng)����80���֮������������Ҫ��׃�����@����Ʒ�ĸČ����،��п��Կ���׃����܉�E�������ĸČ����،����о������в����uՓ�����1941��ġ����¡���1948����1981��ɂ��汾�ġ����������������θČ��ġ��I(y��)���ȣ������Կ��������Z���������Z���\�ø��Ӽ�����������ͬ�r���W���ġ��M����ĽY(ji��)��(g��u)��ʽ��ɢ�Ļ��Ĕ�����ȡ����80���֮����������������н��u����ųDZ����ĸ質֮��߱����ߡ���1947�꡶�I(y��)�������ǷN���ݡ������Ҫ����������ƽ����С������ӌ����Ќ��ı��ĵ�Տ��͜�ů���Լ������������ľS�o��֮���l(f��)���@�N׃���������g�����أ�Ҳ������(j��ng)�v�ˮ����ĸ��N������ϲ������ϲ��֮������`�Y(ji��)����������ǂ����u���}������ĺ�������80����ĸČ��Л]�����{(di��o)Ƥ�����ͻ���׃�ñM؟������؝�������г���������ˣ��ģ�ˣľ�X��������IJ��D�Mȥ�����Z���茑Ҳ�����죬�猑���}������ɡ��R���������̎��ƽ̎���������ܛܛ�ģ����н��}���ɫ����������y���~�ӡ���׃���ˡ��l(f��)������������һ�c���}��һ߅�Ժ�һ߅�Ա����Π���һ����ʽ��ľ�ᡭ�����r�B(t��i)�������M�Еr��׃?y��u)�ؑ���ꑳɡ����r�B(t��i)���c���¡��������������A���ăɂ��ı������o��֮�������O��ʯ���ڰ�ʮ�A�Q�o���������ʮ����ˇ������2015�꣩���@�N�ؑ����ޏ�(f��)�Եĕr�g�w���ԇ�D���ص��˵ġ����䡱֮ǰ���ǂ��r�̡��@�N���W(xu��)�N����ij�N�vʷ�^�����{(di��o)������������ҕ�Y(ji��)��(g��u)���_ͻ�Ĕ��·�ʽ���ǘ�(g��u)���vʷ����������ġ��e�O�����W(xu��)�����������ԣ��������S��Ĕ��·�ʽ����һ�N�ŗ����c�vʷ���������x�����W(xu��)���������µIJ�������Ҳ�����N���������_�ġ��vʷҎ(gu��)�ɡ��IJ����Ρ�

1986���Ϻ����ąR�¿��������ڡ��c��Մ�������������������������f�����H���p�ĕr��������ؐ��ң������Լ��������Ǻ�ؐ��ҵġ�������f�����������ǷN�����DZ��^�ӽ�Ф�����Ф��Ķ������^���ԑ��ڱ�����Ф���Ǜ]�Є����ġ�ؐ����ǵ�����������һ�N���������ġ�˹���_�˾�����Ф���Dz��m������Ը���ͬ�w�ڱM�ı����Զ������]�Є������������������h�]�Є����������f���҂��������������ԑ������ѵľ��磬�M����ˇ�g(sh��)�Ϻ�����������������·�����H����(j��ng)�v�����s�Ǻܿ��µ������ġ��˿�ȡ����֮������źܴ������Ї���ë���s���@��Ԓ��������������˶��f���˿�ȡ����֮������һ�cӢ������һ�c���ˣ������v��ʥ�˲�����ʲô�����]����ô��ʥ����Ҳ�͛]����ô�����I�����Ҳ������������Еr����Ҳ���@���롪�������������ڏص�׃����ġ���������

��������

��������ˇ�g(sh��)Ҳ�H�����X�����Լ�ҲՄ���@һ�c�����X������40����Ї��F(xi��n)���ČW(xu��)�аl(f��)���������V��Ӱ푵����������������X��������80����Ą�(chu��ng)���и��ࡰ��ɫ�����������X���Еr���ǘӡ��Q�^�o�顱��������Ҳ�ЛQ�^�ĕr���������ǘO�ٵ����⣩���Ї��x���S�֪�����f�����������g�����Śq���f������Ʒ��͵�Ь�����ﮔ�W(xu��)ͽ����ʥ�Q��(ji��)��ҹ�������������Ͻ��õĕr��͵͵�o�游�������V�f���ܵ���Ű����������Ҳ�ܲ��������������x�_�@�������Ȼ�Ҿ�Ҫ���ˡ�����Ȼ�����ŷ��ό������Ľ��l(xi��ng)���游�ա�Ͷ���]�����@���������������õ�ϣ����˯�������ډ�������Ҋ��һ���t�����@�Nƽ��������ɫ�Ĕ��������������Ľ^�����������������@������������ȥ �f�����o�ǂ����u������С�����R����ȫ�ÌW(xu��)����ĺ��������ǰ��������������o��һСƬ��գ�

̫ꖳ���r�����S�����кõġ��Ƭ�����������õ���ˎ�����������ڱ�Y����^��������������������?sh��)ĕ��_�Ϸź�������r�ٷ������@����һ����옷�ĕr���������ԵǸ�����������Ҋ�S���䁺��˼ҵķ�픡�������Ҋ�h̎�ľG�����G����澏���Ƅӵķ�������Ҋ����������Ҋ�h�ӓu�[���L(f��ng)�~������������߀���Կ����������µ��ƶ�׃�á���������ÿ������ҵġ��ġ��S�����ټt���������߅�����˕r���������ǹ������f�ġ��ĕ�����������

�@��ϲ�ð�����������y�õ��������֡����nj�����Ҳ���Կ��������o��ƽ����С����ϣ���͜�ů��Ҳ����¶�����Լ��Ĺª����ڌ��o������������f����һ���˲������˽���δ���į�������^���˽����@�ǿ��µ��¡��Ҍ��Ɍ��˶�����hһЩ������������ȫ������ʮ�����������ČW(xu��)������2019��棩����������S���Еr������Ե����ȥ���ƣ����������h�ӵ��L(f��ng)�~��

ԭ������/�����\

ժ��/���M

��/���M

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)