ԭ��(chu��ng) һ����l�cһ�ñ�ӣ����˹�c�w��ɽ��СƷ����

**���˹�c�w��ɽ���l����СƷ�������������**

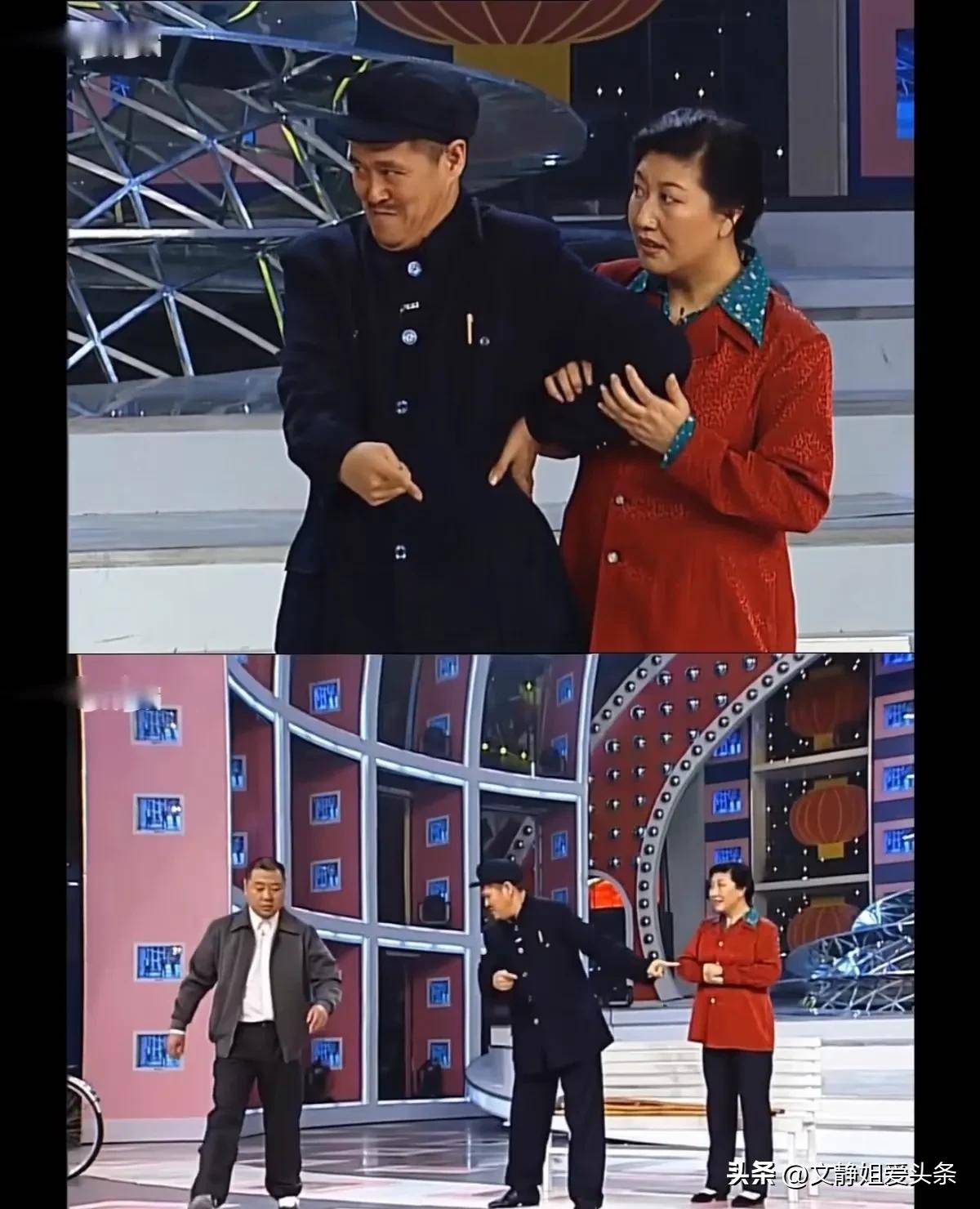

1984���Ϧ���������_�������˹�����������̻������ҕ�C(j��)ǰ���^��Ц��ǰ��������@һĻ���H�o��(sh��)��������Ц���������Ї�СƷˇ�g(sh��)����̱����l���뵽����һ�롰̓�o������l�����_�����Ї�СƷ�č���ƪ����������1990�괺�������˹����rï�ڡ������c��ǡ�������?y��n)�һ�l������ѵĘ������d��(chu��ng)�����˽�(j��ng)����������@�r���w��ɽ���������H����Ȼ���ࡪ����λˇ�g(sh��)����ͬһ���_������^�������_�����Ї�СƷˇ�g(sh��)�ăɷN������

���˹��������Դ�Ը��Hꐏ�(qi��ng)�ڲ��_(d��)��˹�ݳ��ļo(j��)��@λˇ�g(sh��)���ҵ�Ѫ�}�����w��(n��i)�������x�������Ƿ��ı��ݲ��A�������ݼ�����(zh��n)����(y��n)֔(j��n)���ڡ�����l���У����ÿ����^���·�Ҋ��������l�ğ���v�v���ڡ������桷�����{��֫�w�Z�������̮�����һ���֫E�Ąڄ�������ÿһ����(x��)��(ji��)������(j��ng)�^�����O(sh��)Ӌ(j��)������ͨС������������A��ˇ�g(sh��)��������

Ȼ�������˹��СƷ�ɲ��H�H�Ǹ�Ц��ô���Ρ��������cС͵��������һ��؈���Α�������(sh��)�H����̽�ʾ�������eλ������F(xi��n)��(sh��)���������c�]��tͨ�^�Ŵ�������ֱָ�F(xi��n)������Ļ��Q�c��������(d��ng)���R����Ҫ��h�ĕr�����˹��Ը�ŗ����_Ҳ�����ׅf(xi��)������ˇ�g(sh��)�Ĉ�(zh��)��������K����ҕ���֙�(qu��n)��˾��e�˴��������_��

�c���˹�ľ��º͈�(ji��n)�ֲ�ͬ���w��ɽ��ˇ�g(sh��)֮·�t��M�����g��Ϣ�����r����ĸ���������p�r��̎�����uˇ������ˇ�g(sh��)�����ږ|����Ƭ������������܊�����������f��ñ�����ö����D(zhu��n)�Ī�(d��)����Ĭ���봺�����ڡ����H���У��������_���p�p��ص��ߝ���B(t��i)���ڡ��u�ա��С��߃ɲ����Ľƻ��������������������������������@�N�ӵؚ����Ĭ�o��(sh��)�^��Ц������

�w��ɽ��СƷ��Ҳ��ӳ�˕r����׃�w�����硶���꡷�������L���r(n��ng)��ĸ���˳�����ţ������ɡ��t��ʾ�˹و�����ʽ���x����(d��ng)֪�R�������u�w��ɽ��СƷ���ס��r���r(n��ng)��s�ڼ���ģ���������ĸﴺ�L(f��ng)���M�����Ї������栎�������@�N�c��������o�����P(gu��n)����Ĭ���ɾ����w��ɽ21�ε��ϴ������x�͡�

1990�괺�����_���l(f��)����һ����ߑ��Ե��������Ǖr�����˹���顶�����c��ǡ��еĵ��ߘ������Ѷ��������������w��ɽ�t�ڽ�����ĬĬ����(x��)�������H�����_�~�����_�ϵ����˹�����Ǿ�������(d��ng)��rï�Ę������ѕr�������ڶ̶̃ɷ�犃�(n��i)������Ĵμ��d���a(b��)�����˹���@�μ��d���Ȉ���������؞��ɫ�����˻��������@������׃���˽�(j��ng)��֮�������������˹���f�������oȱ��ˇ�g(sh��)�������������ڡ������c�]�������(chu��ng)�µ���̫���ַ���������Ҳ�������z����

���w��ɽ��ˇ�g(sh��)�t�c���յ��}���������B���ڡ�����������졷�@����Ʒ�У����ð��ƺ����ķ�D���´�(li��n)���˸ĸ��_�Ŷ�ʮ��Ěv����һ�䡰������x��ë�������˕r��׃�w��Ȥζ���w��ɽ�����E���ǰ������еĻ��Q����Ц����ÿһ���_�~��ÿһ�����������^�����ܵ��H���c�挍(sh��)����(d��ng)���˹��(chu��ng)���ܴ�r���w��ɽ�tֱ�ԣ����^��ϲ�g�����bɵ�Z��������ϰ��յ���ۡ���

�P(gu��n)���l�ǡ�СƷ֮�����Ġ�Փ���䌍(sh��)��ӳ�˃ɷN��Ȼ��ͬ��ˇ�g(sh��)�rֵ�^�����˹�ǹª�(d��)��ˇ�g(sh��)�������x�_�������x�����ڻ�ɽ�Nʯ���\�����sʼ�Kδ�ŗ�ˇ�g(sh��)���롣����(zh��)��������c����(x��)����Ԓ�����Ѓ�����Ͷ���Լ����Y��2015��Ԓ�������_�����ǫ@�ö���9.2�ĺ��u������������ʮ�����Ԉ�(ji��n)�ţ���ϲ���ă�(n��i)�������H��Ц�����DZ��������@����ȵ��������ɞ��ˌW(xu��)�g(sh��)���Ƴ�ġ��W(xu��)Ժ�ɘ�(bi��o)�U������Ҳ���u�u�h(yu��n)�x�˴���

�c���˹�Ĺª�(d��)��ͬ���w��ɽ�ǡ����[�Ĕ[���ˡ�����֪���������H�H��ˇ�g(sh��)ʥ�������ǰ��յĿ͏d����(d��ng)���u�ա������������ˡ��Ġ��h�r���w��ɽ�����D(zhu��n)�ͣ��{�衶�����X���ٴ��A�����^������������(chu��ng)���ġ���ɽ��ý�����H���B(y��ng)��С�������С����һ�����ˣ�Ҳ���|����Ĭ�ƏV��ȫ�����M��ˇ�g(sh��)���������������w��ɽ���Ļ�Ӱ����ѽ�(j��ng)����������

�^����ӛ��ͶƱ������60��Ļؑ��������˹�ġ�����l�����˽�(j��ng)�䣬80��t�������w��ɽ�ġ�����ơ����W(xu��)�߂����Ԡ�Փ�l���l����������ͨ�������У��������˶�Փ�����˹�DZ�֪�R�����Ƴ�ġ��W(xu��)Ժ�ɴ������w��ɽ�t���о���İ�еġ�ȫ��ż��

�������ء������c��ǡ����Ƿ���ͽ�Z��ݵĻ��Q��Ȼ�h�����ٿ����u�ա��������c�ƻ��������������f���S�����˹��ˇ�g(sh��)�������m(x��)��Ԓ�����_���������Ӱ�����_���еĈ�(zh��)��(d��o)Ҳ�҂���������ˇ�g(sh��)���ĵĈ�(ji��n)�أ����w��ɽ���Ļ���������ֲ���ڄ��ϸ������_�������D(zhu��n)����Ĭ����Ц��ʎ����

СƷ���������������nj����κ�һ���ˣ����nj�����Щ���r��㑿̵�Ц˲�g���С��������Û�Ķ����ˈ��r�Ļ���������ָ�������f����������������������^���r�����顪�����@ЩЦ�����҂���Ҋ���Լ������_ˇ�g(sh��)����K���x���������ڼ����ĸߵͣ��������Ƿ�����ͬ������ˮa(ch��n)�����Q��

�����˹�����е������c�w��ɽ��ñ�µ��ǻ�֮�g���҂����������^�nj����������Ї�ϲ��������ں��������p���������g�ّB(t��i)��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)