愿畫壇少些“梵高式”的遺憾!

今讀了《被時(shí)光擦亮的明珠---黃秋園及其繪畫藝術(shù)的價(jià)值重估》一文,頗有感觸。

黃秋園先生身謝道顯,與梵高相似。他之所以身后得享大名,筆者以為,1、其畫好是基礎(chǔ);2、八十年代的美術(shù)界一些中國(guó)畫名家要反擊“85美術(shù)新潮”是緣由;3、其家人竭力宣傳推介與運(yùn)作是關(guān)鍵。在一定意義講,黃秋園生前被埋沒很不幸,但身后被推崇又是十分幸運(yùn)的。而有些己故山水畫家的杰出創(chuàng)新成就,至今仍是“江湖“上的一種傳說(shuō)。

以己故恩師尤無(wú)曲先生為例。早在三十年代,他即在上海與張大千同學(xué),并受教于黃賓虹先生。后來(lái)歸鄉(xiāng)潛心書畫,其山水畫獨(dú)樹一幟,是“筆墨水融”技法的創(chuàng)造者,北京故博物院也收藏有他的作品;吳昌碩的入室弟子、著名花鳥畫大家王個(gè)簃先生,八十年代初看了尤先生的畫后,盛贊其山水畫的筆墨很精彩;他的后人也用心推廣他的作品,雖然他的家鄉(xiāng)江蘇省南通市也建了他的美術(shù)館,但至今“他”仍“偏安一隅“,還沒有為國(guó)內(nèi)畫壇公認(rèn),當(dāng)今的著名美術(shù)評(píng)論家和美術(shù)史論家鮮有提及他對(duì)現(xiàn)代山水畫創(chuàng)新所作的貢獻(xiàn),這確是一個(gè)頗令人遺憾的事。

在當(dāng)今中國(guó)畫多元化、山頭化、趨利化的氛圍中,尤無(wú)曲先生的山水畫成就更顯“寂寞”,只有假以時(shí)日,盼中國(guó)畫壇的伯樂再去“發(fā)現(xiàn)”他。祈愿畫壇能少出現(xiàn)中類似的“梵高式“的遺憾!

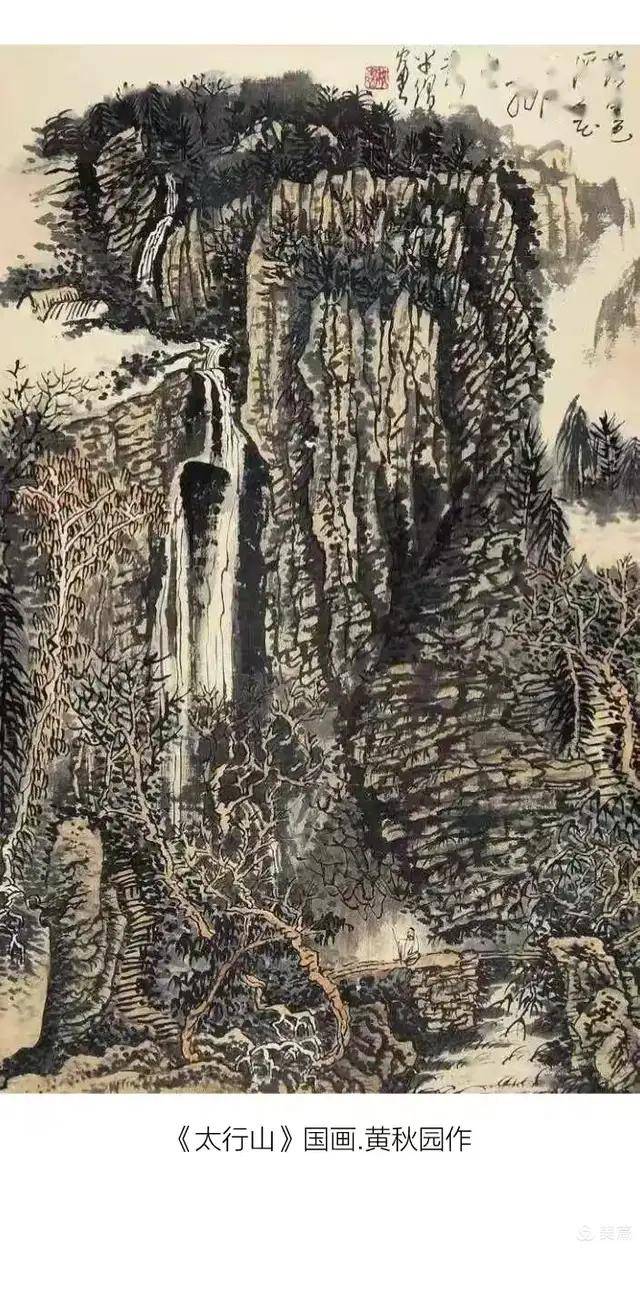

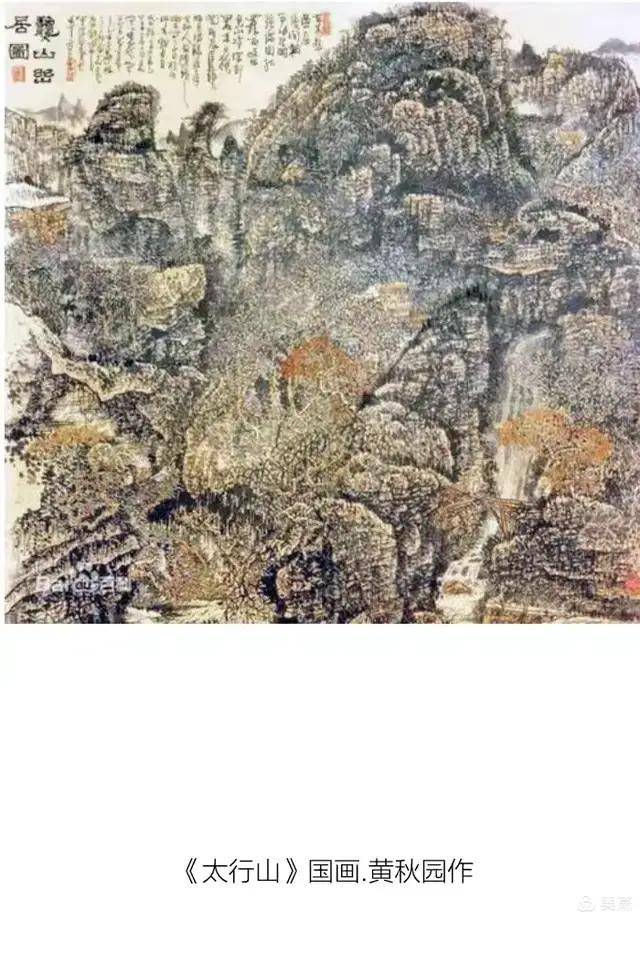

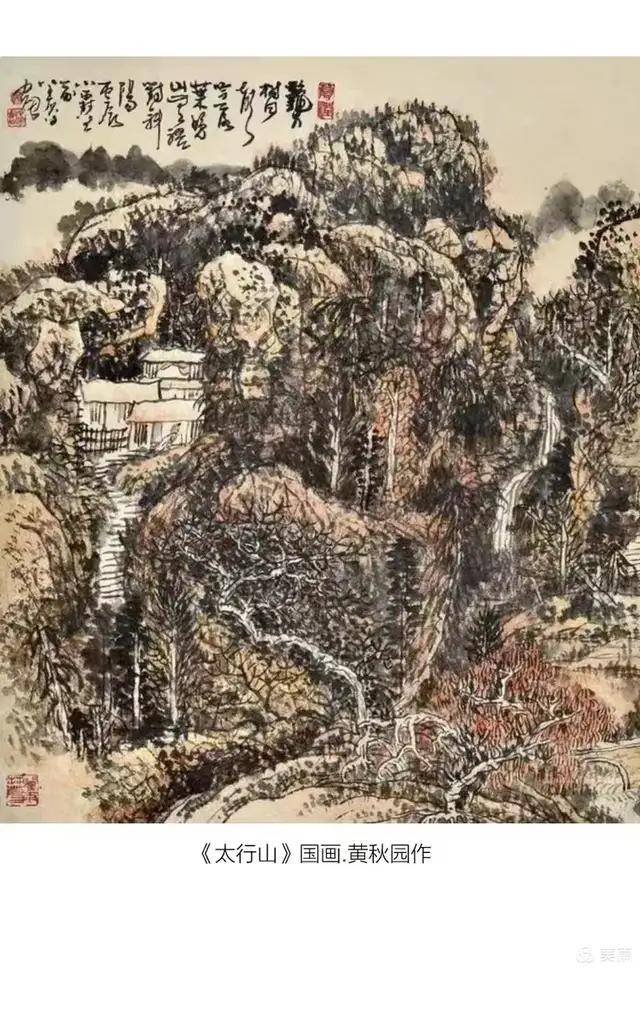

黃秋園

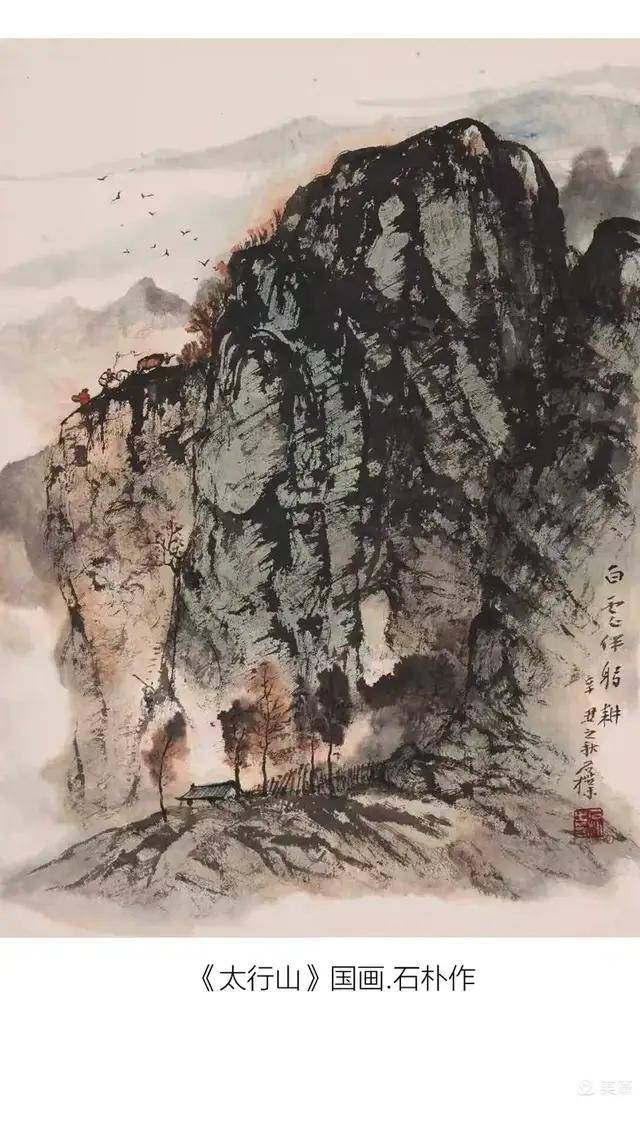

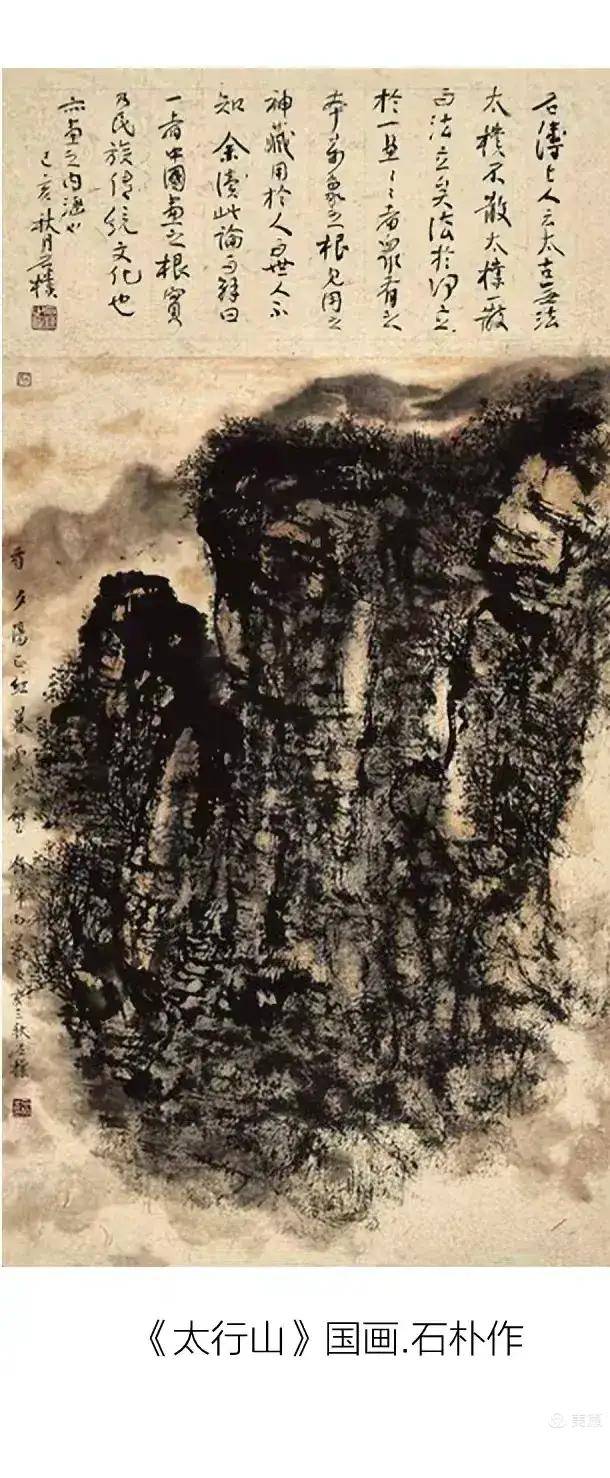

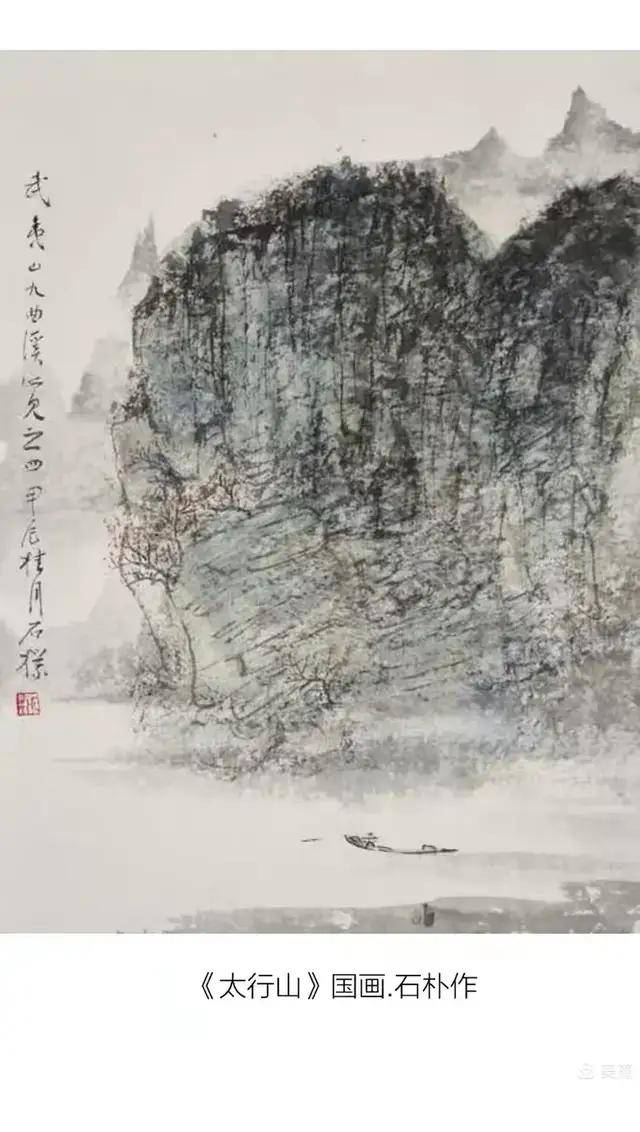

石樸

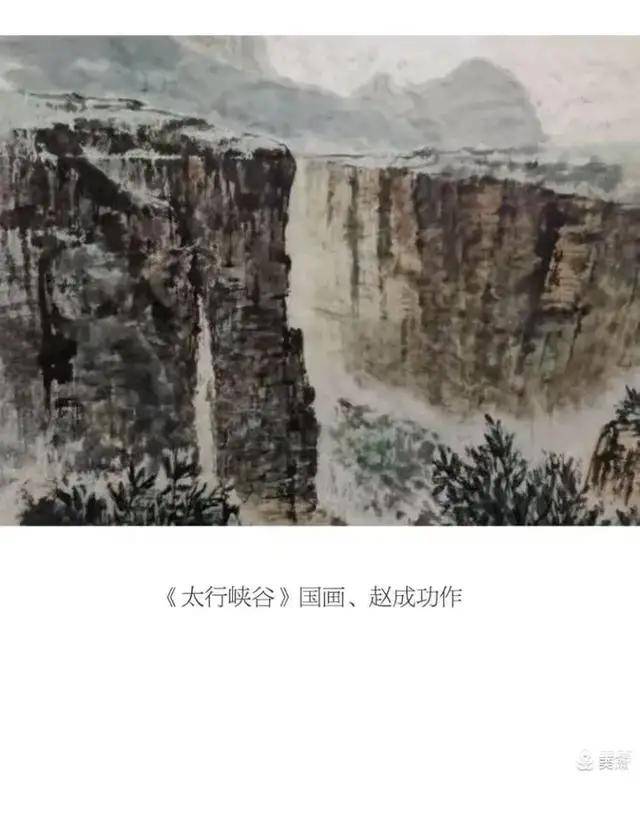

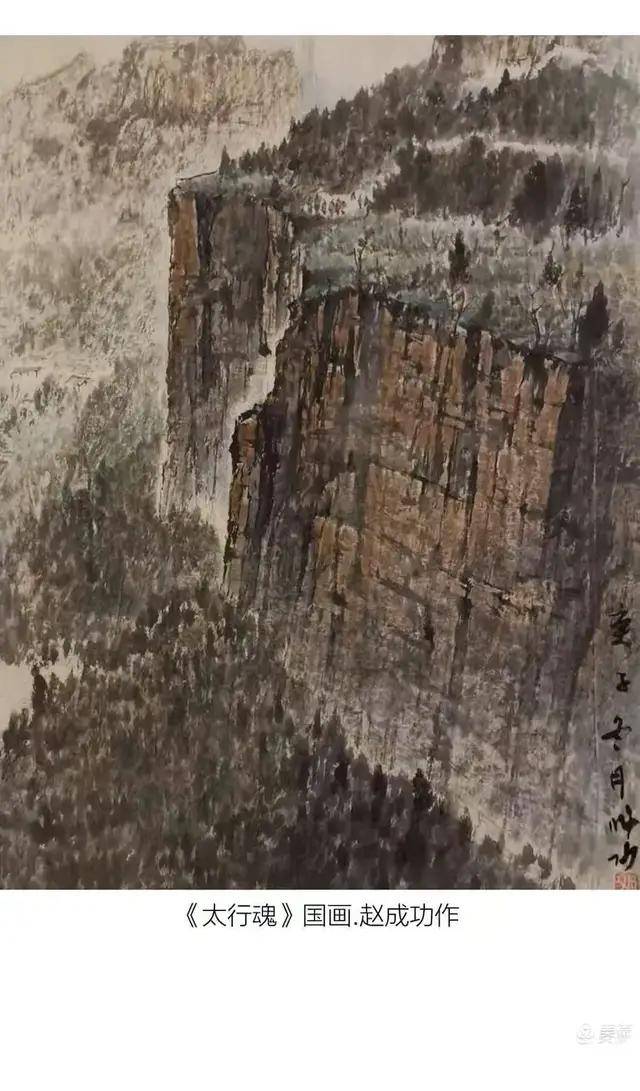

趙成功

文章圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (1 個(gè)評(píng)論)