�����b�p���Ғ���������(hu��)�õ���ɽ�L���������Ǻ��Ϯ��ҷ����

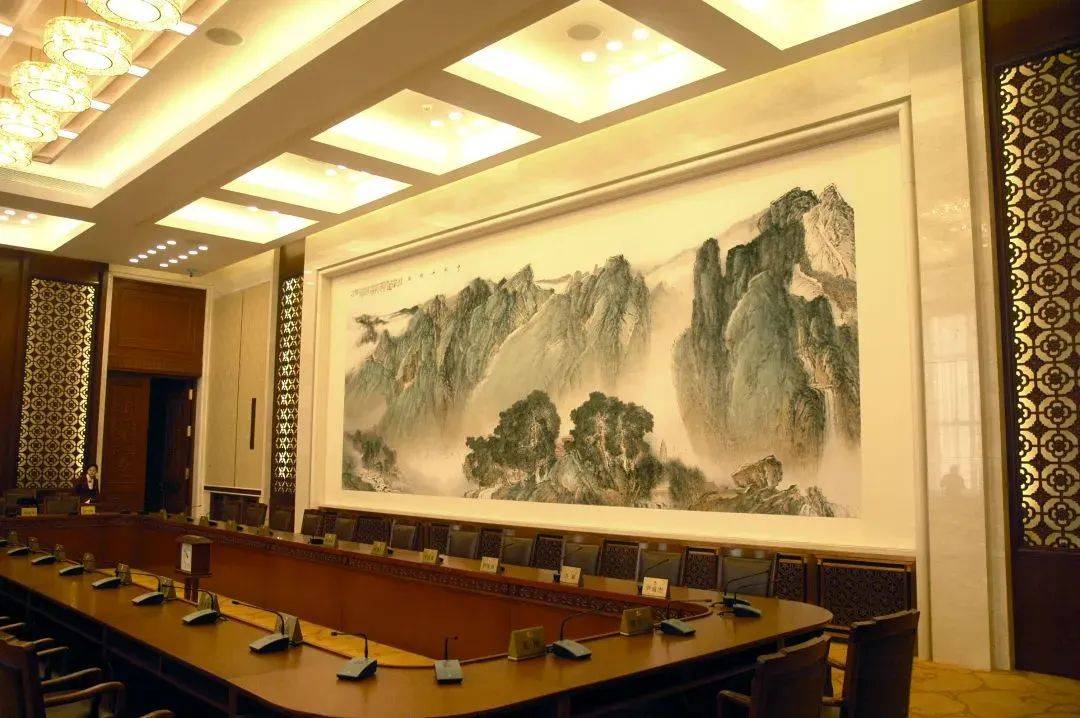

����� �������ľ��D�� ����ˮī�O(sh��)ɫ 340cm��900cm 2012��

��ɽ���������

���L��/��

������(hu��)�ã�����������������c�Ļ���������Ҫ������ÿһ����O(sh��)��ˇ�g(sh��)Ʒ�Գ��d����������x�������������徫��������������Ļ����еĿsӰ���ֻ��Ǖr(sh��)�������ӳ�ա����@�T����Ʒ֮����һ�����Ϯ��ҷ�������L��ɽ�ć����L���������ľ��D���������ۜ��Ě���c���ĵ��N(y��n)���o�o�Ғ���������(hu��)���˴�ί��(hu��)�ڶ���(hu��)�h�d���ɞ��B����Ȼ���^�c���ľ������Ҫ�~����

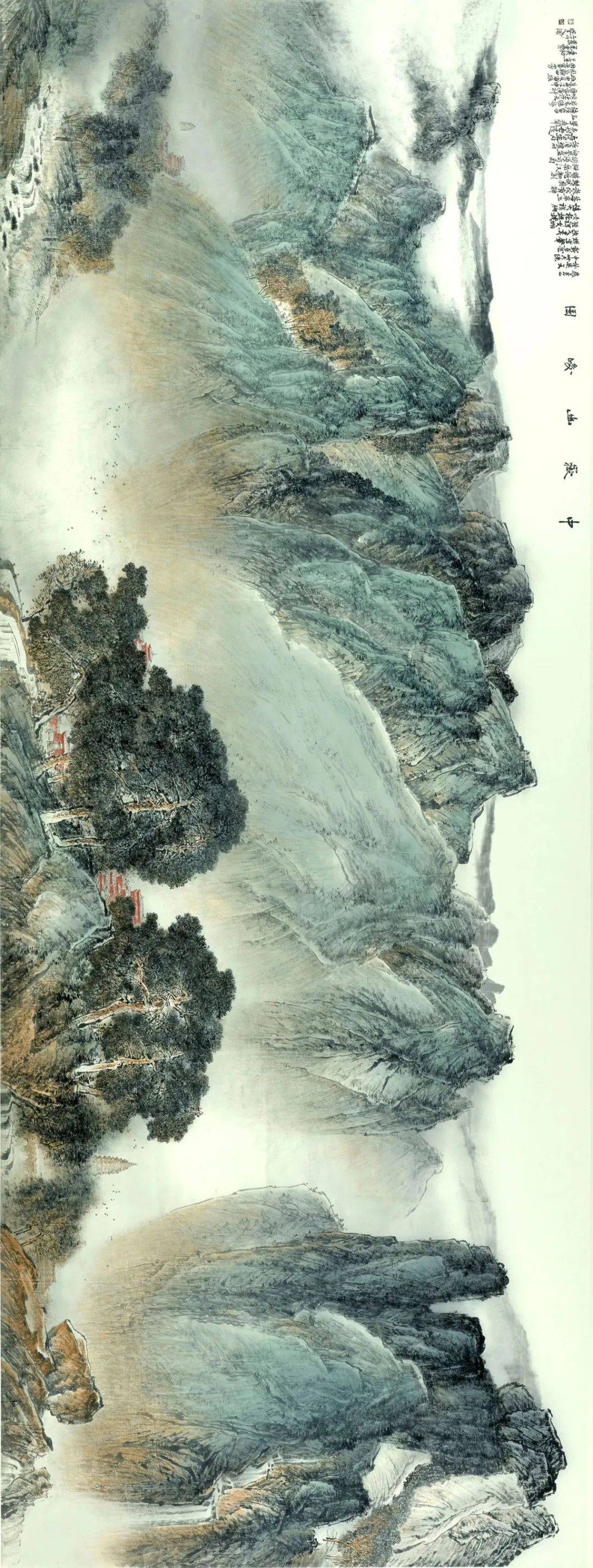

�@����ɽ�����ɺ��Ϯ��ҷ���ℓ(chu��ng)���������������y�F�}�ϣ���ȫ��ʽ��(g��u)�D�չ�_��������֮�е���ɽȫò�M�չP������������̫��ɽ��Ρ����������˰��������rʯ�ļ�����ˮī������бM�@�n��������ɽ���U(xi��n)��ɽ��(sh��)�t�Ԅ�ͦ�ľ��l��������n�B���g���F���@��īɫ�ĝ׃���x��ɽ�n�Ժ�������`��(d��ng)���������Ԃ��y(t��ng)ɽˮ�ĹPī������������댦(du��)��Ȼ������w���٬F(xi��n)����ɽ�����������U(xi��n)���㡱����Ȼ�L(f��ng)ò���ֳ�Խ�ˆμ��ľ�����ġ���x��ɽ�����˸Ě�퍡���������ԭ������еĺ����c��(ji��n)�g�������A����������ص�����ך⡣

��ɽ֮�F�����H�����Σ�����������@�������ľ���֮̎�����������ǹ��������Lɽˮ�����nj���Ȼ���^�c���Ą��E�ЙC(j��)���ڣ��^�������p��ɽ���X��ͬ�r(sh��)���|�����������е��Ļ�Ѫ�}������һ���������µ��w���[�F(xi��n)���n�ɴ���g���m�P�|��(ji��n)�����s����(li��n)�뵽ǧ��ńx�ij��ĺ�������ܵ��U�ڡ�����Ҋ�ԡ�����˼�����h(yu��n)̎����ꖕ�Ժ��Ժ����ϡ�ɱ������߷ۉ���ɽ���g������⣬����(y��ng)����ҡ������ژI(y��)�������}�������������R����t�m�����[���F(xi��n)���ְ��������̡����˺�һ���������^�������Ԍ���ĹP�������@Щɢ����ɽˮ�g�����ķ�̖(h��o)���(li��n)����ɽ���H����Ȼ�Ĺ匚�����ɞ����A������Ԫ������Ҋ�C��

������(hu��)���еġ������ľ��D��

�������ɽ������@�����������������(hu��)�õ�ˇ�g(sh��)�������𰸲�����ɽ���Ļ������c�r(sh��)�����x֮�������������ġ��ИС�����ɽ�Թű�����ԭ�Ļ��ĺ����d�w���Ĵ�����ˮ�ڴ��������E�����؝h��U���@�҇�һ�y(t��ng)����κ�x���W(xu��)�ڴ������������Ʒ���ڴ��dʢ���@��ɽ���d���������A������h(yu��n)�����������ļ��wӛ�������ڮ�(d��ng)������ɽ�������ġ��С������ѳ�Խ�˵�����������ǡ����֮�С��Ŀ��g�ǻۣ��ǡ��к�֮������̎���܌W(xu��)���������A��������C�����۹��R(sh��)�ľ����������@�������Ғ���������(hu��)����ǡ�nj�(du��)�@�N����ĺ���(y��ng)������ɽˮ�������V�f��һ��(g��)���匦(du��)�������ľ����Ҳ���@���ڕr(sh��)���˳����^���Ļ�����(bi��o)����(ji��n)�ؾ���҈@��������

�������@������������(chu��ng)�����h��ʮ�˴����_ǰ����ȫ���˴�ί��(hu��)�k���dί�����Ї���(li��n)�x�}���x������������(hu��)������һ�µ��傀(g��)��ί��(hu��)��(hu��)�h�d��(chu��ng)��������������}�ĵľ�������

2012��������Ї���(li��n)�_ʼ��ȫ��������(n��i)���x��������(d��ng)�Ї���(li��n)����(n��i)(li��n)�j(lu��)���ҵ���������r(sh��)�g����2012��4�µ��������ӵ��Ԓ�ĕr(sh��)����������ɽ������

�����

��ƷҪ���Ҫ�д���L(f��ng)�����f�ؚ�������Ҫ�Еr(sh��)����Ϣ�ͬF(xi��n)����ɫ��߀Ҫ������ɽ�Ěvʷ�����L(f��ng)�������Ʒ�����}��(chu��ng)�����}Ŀ�顶�����ľ��D�����ߴ��M9������3.4�����r(sh��)�g�Ǯ�(d��ng)��6�³���ɲ��͵�������

�{��������ɽ�����ķe�ۣ���ס���ݵķ�������ѽ�(j��ng)����ɽ���L(f��ng)òӡ���������������D����s���΄�(w��)��������R�ɴ��y�}��һ�Lj�(ch��ng)�؆��}�������˵Ƿ�Ķ���(g��)��(ch��ng)�������]�н�Q������ڵǷ���ί�������Ĵ����f(xi��)������������С����У��֧���������}���Խ�Q�����Ǽ������}��һ�����ʹ�õ����������Ҏ(gu��)���Ҳ���^�ɰˣ��߲���������Ҫ�넓(chu��ng)���M9������3.4����Ʒ����횶��ƴ�������y֮�r(sh��)��������յ��ˏ�������(hu��)�üā����L10�Č��ü�������Q�˼������y�}��

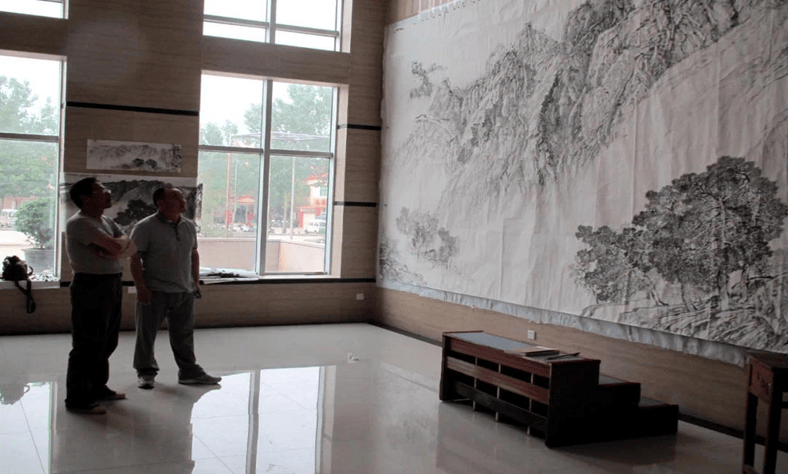

С�����F(tu��n)�����L�ͬɽ�ڄ�(chu��ng)���F(xi��n)��(ch��ng)

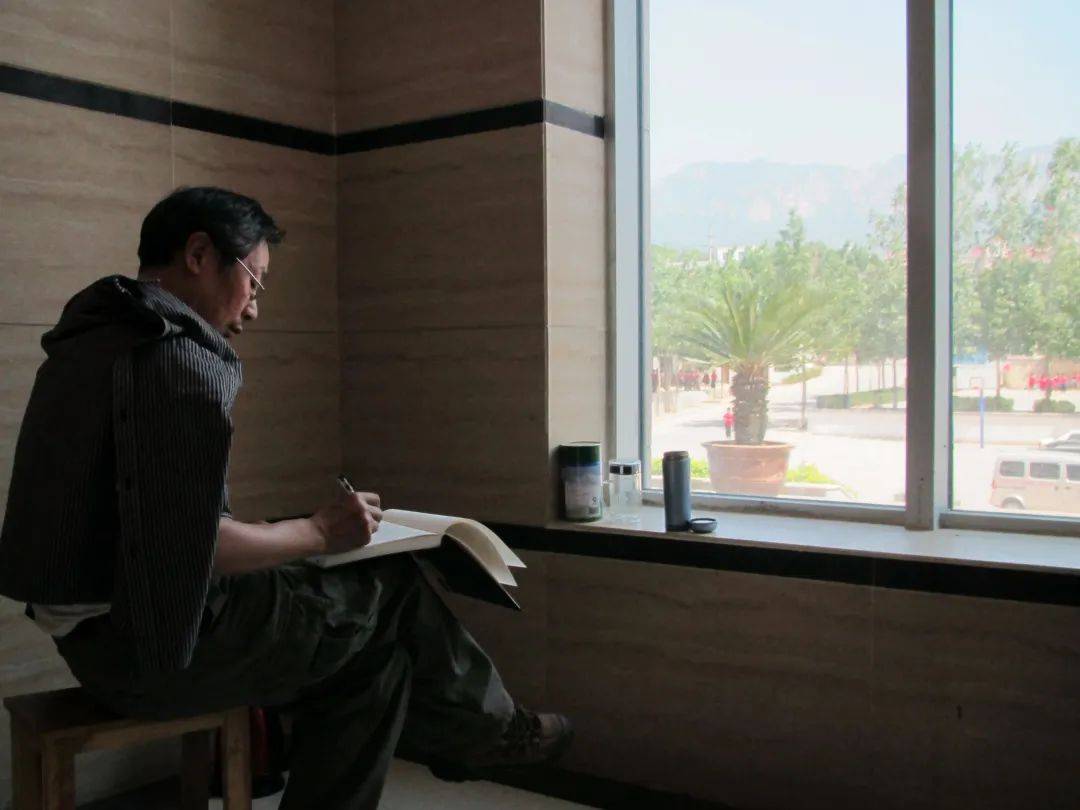

С����У�����⌤�õĮ��������������ɽ�����ڄ�(chu��ng)���^���в��r(sh��)���^����ҕ�h(yu��n)ɽ����ò�������Еr(sh��)�������������������ҕҰ���^�_韵ĵط��������И�(g��u)˼���w�ļ�(x��)��(ji��)�����@����һ����һ�죬һ�P��һ�P��������Еr(sh��)��(sh��)С�r(sh��)�ڮ������B�m(x��)�������Еr(sh��)�ڮ�ǰ��˼����һ�P����(d��ng)���������Ʒ������ڈ�(ji��n)��������Į��������S�M������Խ��Խ�ӽ���ɡ�

����}���A���������(li��n)ϵ����x����(li��n)��һ��(g��)���������յ������M����һ�IĪչ֮�H��һֱ��������(w��)��С����У�����ƿ��L���y�F�Ը�^���f������ԇԇ����

���y�F��(d��ng)���ڬF(xi��n)��(ch��ng)�jᄘ�(g��u)˼��������72�ֵ��}�ϣ�ΡΡ��ɽ����W�����������|�d��Ȼ�M�����؆�����������������Oͦ��������������C�����������жU�⣬���քٵ�������(chu��ng)�U�����h�I�������ܰ��u(y��)ʢ�����|(zh��)������������s���������z���������

72�ְ����ýo����⣬����x�����Ԟ��S��һ��δ�����}�ڮ��ϡ�

2012��6��3���������K����ɣ���������̎�����Ʒ�M(j��n)����

�R�e�r(sh��)�������������Ո(q��ng)һֱ����(w��)������С����У�����ƿ��L���y�Fվ�ڮ�ǰ��Ӱ��������ʾ���x��

���y�F���ң��c����⣨��Ӱ

���͵��������I(l��ng)��(d��o)�����(hu��)�ù����ֵ�ͬ־���^��������o�衶�����ľ��D���߶��u(p��ng)�r(ji��)��

��(d��ng)�^���v�㮋ǰ��Ŀ�����^�Pī���յķ�n�r(sh��)���·��� Ҋ��ɽ��̎���L(f��ng)�c�ńx����������@�����������ѳ�Խ���b����x������һ�ȴ���ÿһλ�^���^ɽˮ��Ҋ���A������Դ�h(yu��n)���L������һ���R��ӳ�ճ�һ��(g��)��������Ȼ�c���ĵĹ����г����ľ���Ʒ����������һ�����B�����vʷ�ĺ����c��(d��ng)�µ�ʹ������������ɽʼ�K��������ԭ��������A������Ļ����}��Ҳ�،��ڕr(sh��)���Ă��������l(f��)��(ji��n)�g��

�@���Ғ���������(hu��)�õ���ɽ�������K���c����һͬҊ�C��ɽ�����m(x��)�����}�L����

������ϵ����ʡ���҅f(xi��)��(hu��)��(hu��)�T���Ƿ������f(xi��)��ʷ�Y���о��T��

����� �������ľ��D�� ����ˮī�O(sh��)ɫ 340cm��900cm 2012��

�K�������w

���ˣ������A

�y(t��ng)�I������

���������w��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)