���Ї���ʷ�ԁ�Ψһ���܌W���^���ؕ�I�ČW�ߡ�

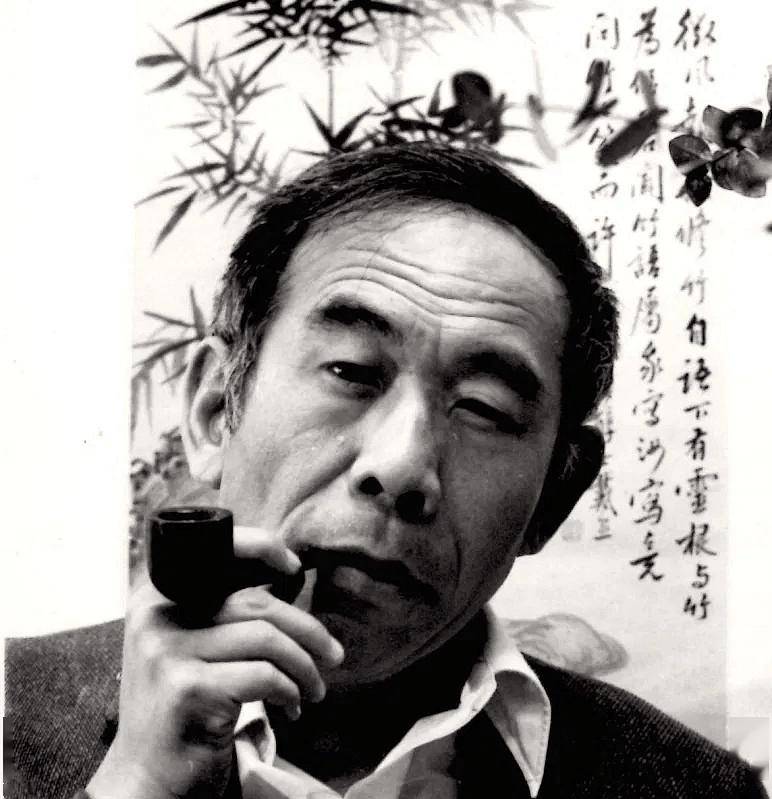

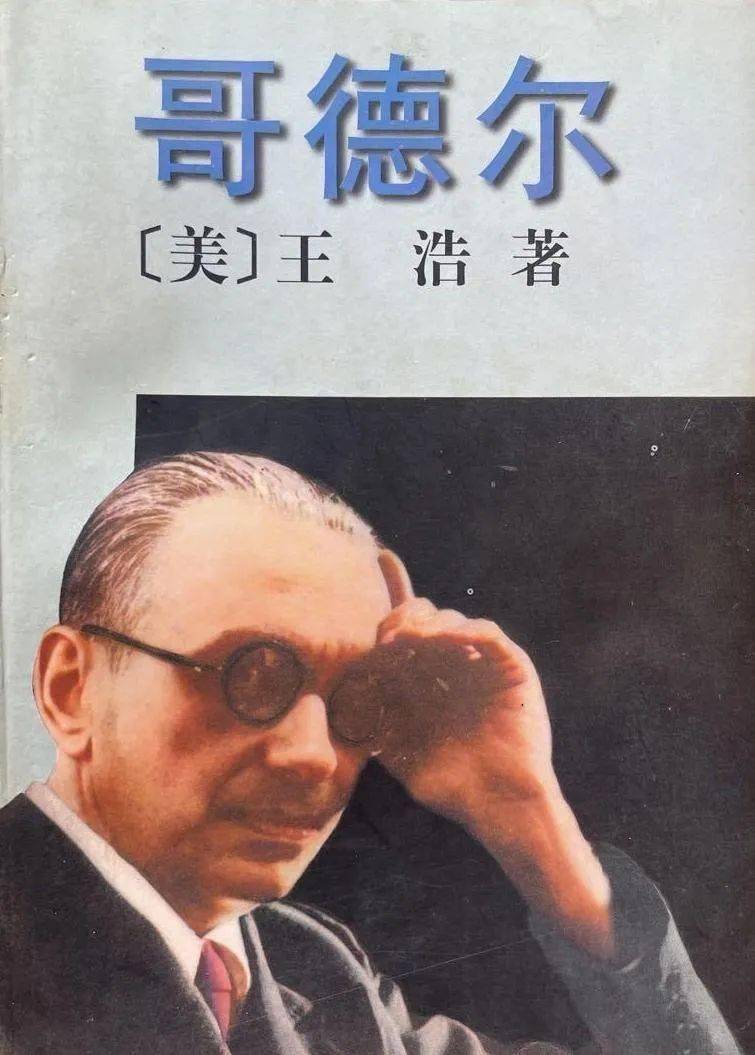

���ƣ�1921��1995��������������(sh��)�W�ҡ�߉�W����Ӌ��C�W�Һ��܌W�ң������ƌWԺԺʿ��1943�ꮅ�I(y��)������(li��n)�ϴ�W��(sh��)�Wϵ��1945�ꮅ�I(y��)�����A��W�о�Ժ�܌W����Wϵ��1948��@���������W�܌W��ʿ�Wλ��1950��1951������ʿ(li��n)��WԺ��(sh��)�W�о��������о�������1951��1953���ι����W�������ڡ�1954��1961����Ӣ��ţ���W���ڶ�������v���v��,����߉����(sh��)���܌W������1961��1967 ���ι����W���ڡ�1967��������������մ�W����,����߉�о��ҹ�����1985������Ї�������W���u������1986������Ї����A��W���u���ڡ�

�������Ї���ʷ�ԁ�Ψһ���܌W���^���ؕ�I�ČW�����M���ڔ�(sh��)�W��Ӌ��C��߉�����^�_���Թ������������İ��Լ����܌W�����@�O��� ����Ї����|�܌W�ȿƌW���������m�������غ��T���m�������T��������W�g��ͬ�w�Ľ�������˜ʣ����m�������غ��T���m�����㌣�I(y��)���܌W����

�������

���ƺ��������т�

�� | ���

��Դ | ���|�����2011��10��9��

01

1921��5��20������������ɽ�|�����漮���R�ӿh���^�(zh��n)���e���f�����fҲ�����T֮����������ף����1882-1967���ǽ���������̖������ţ�����ָ����֣����ǝM�����һ���e�������^��Ʒ�٣�1914����ȥ�ձ����L���W�����ڇ����hɽ�|ʡ�h�����^����ɽ�|ʡ�h�T����ź�߀���^ɽ�|���f(xi��)����ϯ���˷Q��ɽ�|���m����

��ף������

����1936����ȫʡ�ڶ���ȡ�Ͼ������W����ЌW�����ڶ����ձ��˾ʹ���ˡ������ڃȵ��I�����������������������������������ݚ�D�������x�������Ȼ��Ϳ�������(li��n)������һ���ȡ���ǽ�(j��ng)��ϵ����ϲ�g���]ȥ���ڶ����ֿ����Ե�һ���M(li��n)��(sh��)�Wϵ��������ϵһ���З���1922- ����סͬ�������������A�����ѳ��˗�������߀����������1920-1997������������ģ�1902-1988���ČW����С�f���ú�������֮���Ǿ�����ɳ��亡����������H����ͬ�WҪ������䣨1921-2021�������η��g���S���_�أ�Bertrand Russell��1872-1970������������ͬ��sɪ��Joseph Needham��1900-1995��һ���g�������܌Wʷ������ë�ɖ|���ܶ����o���΄���

����(li��n)������

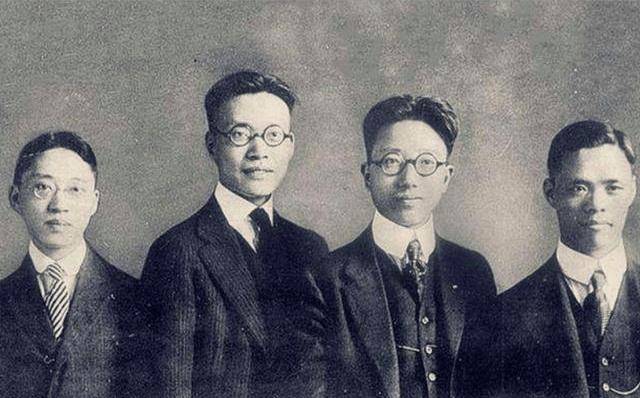

������(li��n)����ώ��н����أ�1895-1984�������ж���1908-1989���������x��1910-1993���������܌WƱ��������ͬ݅�ĺ��m��1891-1962�����T���m��1895-1990�������С����ж��ڹ����W�^߉���ώ��Б��غ���Alfred Whitehead��1861-1947���_�ص��ώ������x��Henry Maurice Sheffer, 1883-1964��߉�W�ң���߀������Quine��1908-2000�����ƺ���Č������������x��Tʿ�͵��W���Һ�������Edmund Husserl��1859-1938���ͺ��¸�Martin Heidegger��1889-1976��ȥ�ˡ������x�Ǹ� ���Kurt Gödel��1906-1978��Ψһ���Ї��W����ţ�˵�Ȧ�����Dz�����

�����x����

��(li��n)�����������_߉�W���T�n���n�ϻ������ǎ�ͽ�z��������(j��ng)���v���v���͆����ƣ�

������С���f�fզ���°���

�����x�v��(sh��)��߉�����ж��v�S�ظ�˹̹��Ludwig Wittgenstein��1889-1951����߉�܌WՓ������һ�ν������뿴�� �����ȫ�Զ�����Փ�������ж��������V�����㔵(sh��)�W������������������ͦ�R�r�գ��f�����Ͳ����h��

1982�꣬�����أ�ǰ���У������ж���ǰ���ң�

���Ƶĸߵȴ���(sh��)�n�ώ��Ǘ���֮��1896-1973�������Ǘ����������ϗ�ϲ�gС������֪��С�������܌W���̈́����f�����вţ��ό����ڔ�(sh��)�WȦ����������ܳ����ɼ���С���� ���f��զ�����ヺ�ӌW��(sh��)�W�ء�����߀�Ђ�ͬ�W����Ԋ���µ���1918-1977��������Ҳϲ�gԊ���������S���xԊ�Pӛ�����]���_��

1960�����֮��D�c����ȫ�����Ճ���

(li��n)��(sh��)�Wϵ���I(y��)����������Ը�ԃ��M�����A�о�Ժ�x�܌W�Tʿ�����Ľ����ء����ж����Tʿ���q�r�����ж��������㲻�ǔ�(sh��)�Wͦ�Æ����Wɶ�܌Wѽ�����𣺌��������}���dȤ�����f���������v���������ČW�����܌W���e�����ښW��ꑌW���܌W����߀��Ӣ���Ƀ����X���܌W��ԓ�����ƌW���v�����������ƺܿ������A�ĴTʿ���f�ȹ���IJ�ʿֵ�X���ǂ��r�������߀�����@����

�������f��ͬ���Ƶ��Pϵ�ǡ�ƽ���L�x�掟�ѡ����f�������܌W������ͬ��������(li��n)��r��ӑՓ�^�����f�������Ǟ������Ҹ����@���Ҹ��� happiness ������ pleasure��ǰ�߾��������w���S�ظ�˹̹�ͼo�£�Andr�� Gide��1869-1951�����v�^��Ƶ�Ԓ���������p�r���Є�(chu��ng)����һ�y(t��ng)�܌W��Ұ�ģ�������ŗ�������Ҳ�@�����u�^�_�����f�����_����������ԓ���܌W���������ؕ�I��

���Ʊȗ���һ�q��������(li��n)����鿼�˃ɴδ�W��һ�����о���Ҳ��һ�꣬ȥ����Ҳ����һ�ꡣ1946�����Ʊ����A��(sh��)�Wϵ���܌Wϵͬ�r���]���M���������߀���x�˹����܌Wϵ���������������������A�x�о����r���ѽ�(j��ng)ͬ����ͨ��������ɷǵ��e�����_�����S�ظ�˹̹�Ϳ����{�գ�Paul Rudolf Carnap��1891-1970��֮�������Ӱ푵��܌W������

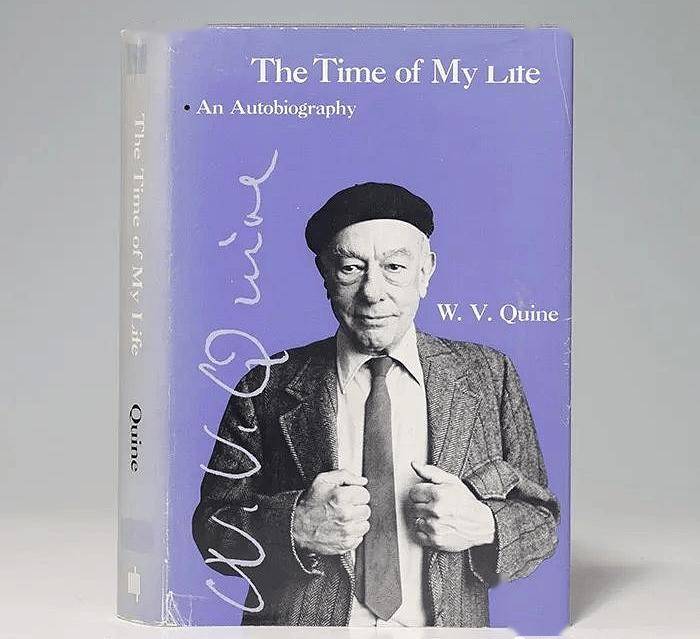

�����ڹ�����˰˂��������X��ԓ�W�Ķ��W�������������������Z�����L�������ɲ��ǚW�����]�Wλ���а��������ִ���һ��������ƪ��ʿՓ�������������������@�ɱȗ��������������֥�Ӹ��W��ʿ�Y��ԇ���c�]�^���˕r�������أ���Ȼ����ʿ���I(y��)֮��һ·������L܇������ͬ����(j��ng)�vҲ������(sh��)�W�������������܌W�����꽨���ڔ�(sh��)��߉������Ҳ���^Ӌ��C���Ђ�߉�·�������㷨���Ǿ����᠔?sh��)Ė|�������������@ƥÓ�\Ұ�R�s���c�����ѣ��@�������Ԃ�Time of My Life ���з�ӳ��

����ؑ��

02

����֮ǰ�������܌Wϵ���I(y��)�^�ɂ��Ї���ʿ���wԪ�Σ�1892-1982�������S��1897-1993����

���S�ǵ�һ���ڇ��┵(sh��)�W�s־�l(f��)�����µ��Ї������ɵúܣ������v���ǔ�(sh��)��߉���ʡ����1911-2004���X�����S�˲��𣬵����S������ˇ����h�ġ��������L������һ��݅�����o�����^�ؕ����uՓ�f����ӛ�Կ���á���

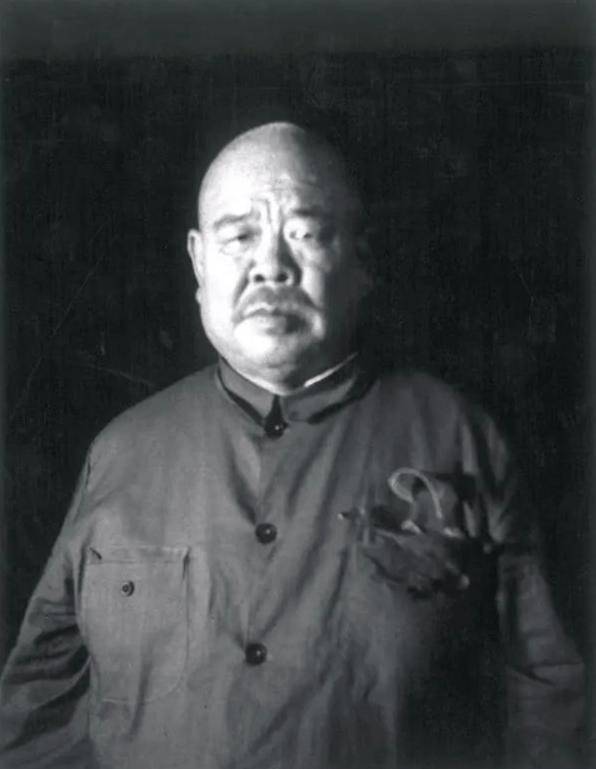

�wԪ���ǹ������B(y��ng)�ĵ�һ���Ї���ʿ�����A�Ĵ��У��w�����W������������mͬһ���������������m����ʮ�����w�����ڶ����wԪ�Δ�(sh��)�W�ã��Z��Ҳ�ã��������ڿ��Π����ޔ�(sh��)�W���o��������������ٺ��������𮅘I(y��)��ȥ���Π����^һ��������Ȼ��ȥ�������W�Z�����wԪ�ε��Z�Բ�����Փ�����f��Ҳ�á��_�������o��ʮ������Ї�Ѳ�����v���w����ȫ����ͬ���g���Ǖr�]��ͨԒ���V�|Ԓ���c�ɇ��Z���������v�ĵķ��ԡ������ú���Ԓ�f�܌W�u�����ĵķ��������_�ذ����Ї������v�IJ��Ͼ��������˱�����Analysis of Mind����ԓ���������wԪ�ι���ʿՓ���}Ŀ��Փ�B�m(x��)�ԡ�������Փ���о�����Ҳ��߉մ߅��

���𣺺��m�����������wԪ����������

����1948�����ʿ���I(y��)��Ȼ�������������� Junior Fellow�����^���IJ�ʿ�����ǵ�һ�����@�� Fellowship ���Ї�������һ�����һ���o���Ă� Junior Fellow������߀��һλ����ϵ�ģ������R˹�������homas Samuel Kuhn��1922-1996�������������ǂ�������ƌW�������͡���ʽ���Ď��������@����ȫ���܌W���������ƿ�����������f����ɵIJ����܌W���ǿƌWʷ��

�����ڹ���Fellowship�����һ��ȥ����ʿ�K�����߹���������˹̹��Albert Einstein��1879-1955�������Ǯ��I(y��)�ġ����Ҳ���˹��Edward L.Bernays��1891-1995������������ϣ�����أ�David Hilbert��1862-1943������������1933�걻����������Īq̫Ѫ�y(t��ng)�������ǬF(xi��n)������Փ��һ����Ҫ����ߡ������Ǖr������L��ţ��������������(j��ng)���^һ���Ї��W����Ī�B��1917-2011����Ҳ���Ї�߉����������Ī�������ÿ�ڇ����s־�ϰl(f��)��һƪ���£����ƾ��ڡ���̖߉�s־����JSL���ό�һƪ�uՓ������W��M��֪��Ī�����Ĺ�����

����˹�ڸ�͢���Ђ��W������ᯣ�Gerhard Gentzen��1909-1945����������C��Փ�����֮һ������˹���������⠖��Hermann Weyl��1885-1955�����˸�Č������������һ�N�����C���� ������������ꅢ���^�{�⡰�_�hꠡ����������J������������(sh��)�W������ȥ�������W�̕�������(zh��n)һ�꣬�ͱ���܊ץ�������I���ڼ��РI����ƌ����u�r�ܸ���

�⠖

�����ڲ���˹�Ǹ���һ�����ع������������������H���ń����؇��������R������1882-1982��У�L����Ƹ���������������㌍�H�������_ʼ�[ŪӋ��C���˕r���r��(zh��n)���_���������Pϵ�o������Ӣ��ͬ�Ї������������ͽ���ţ���ƸՈ��1953���(zh��)��ţ����1956����ţ������Reader��

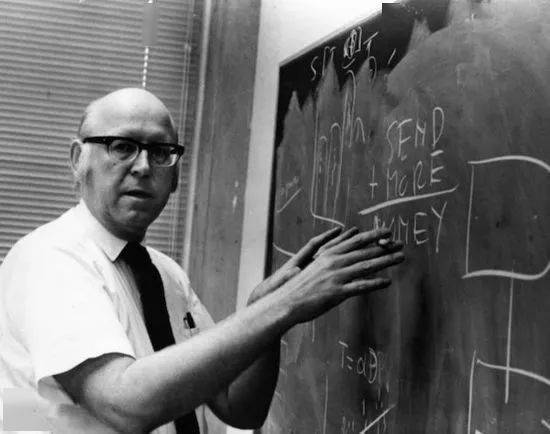

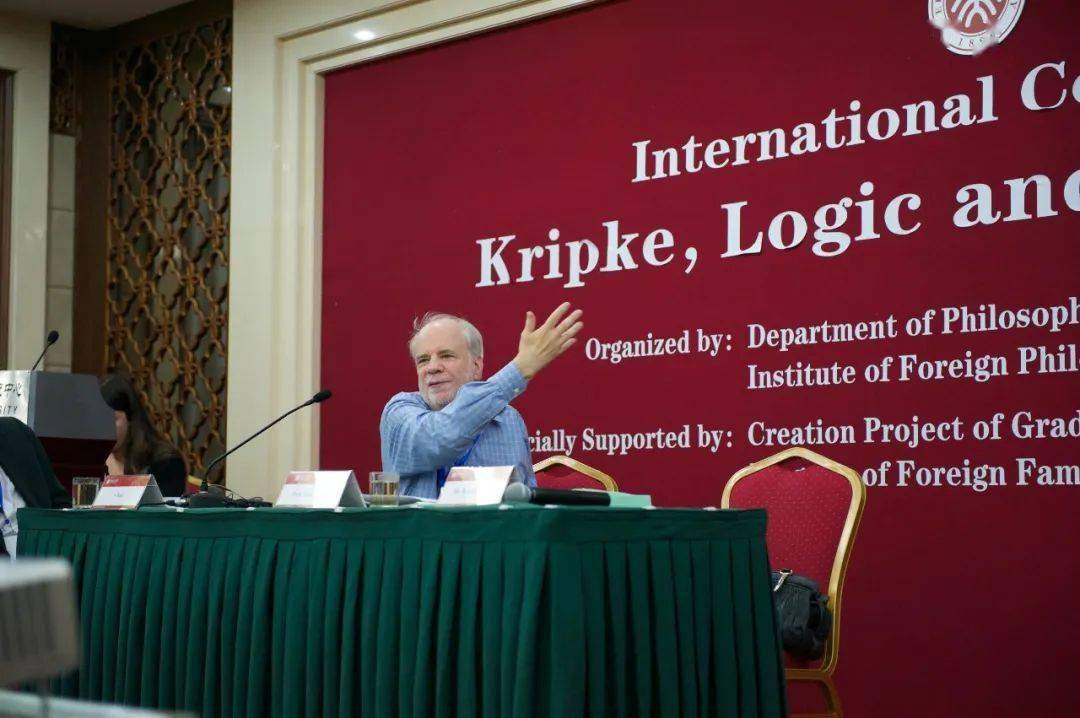

�܌W�]���Zؐ���������Ѓɂ���ߘs�u��һ���ǹ����������ղķʿ�v������һ����ţ��ļs��������v����ղķʿ�v��������������Ҫ��(sh��)�_����Ҳ�з��܌W����������W�ҊW����Ĭ��Julius Robert Oppenheimer��1904-1967������(j��ng)���W��������W�Ҽ�Ӌ��C�W��˾�R�R��Herbert Alexander Simon��1916-2001���Zؐ����(j��ng)����������������v�����Єt�І�ķ˹����Avram Noam Chomsky��1928- ���������ϣ�Hilary Whitehall Putnam��1926-2016��Ҳ�ǔ�(sh��)�W�����������c��Qϣ�����ص�ʮ���}���������տˣ�Saul Aaron Kripke��1940- ��ģ�B(t��i)߉�Z�x�W����ˣ���������1954��ڶ��üs��������v�������@�v��1950���O���r����һ��ԭ��Ո�S�ظ�˹̹�������S�ظ�˹̹�f���܌Wֻ��С��ӑՓ�����v���ﳶɶ�܌W���;ܽ^���������k��߀��Ո�˾S�ظ�˹̹�ČW�������Ѳ�˹�����v�S�ظ�˹̹�܌W���Ժ����v�����v�Լ����܌W��

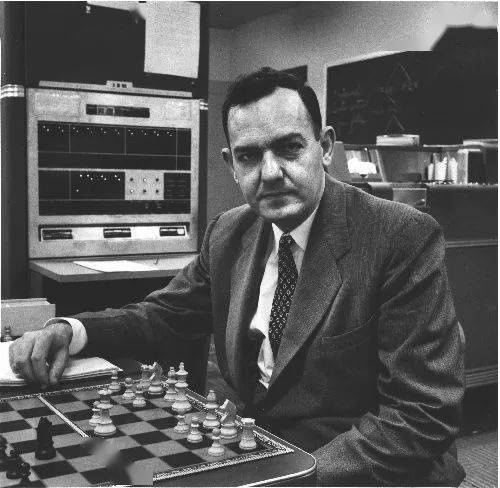

˾�R�R

Ӣ����ߌW�g�s�u�M���Ѓɂ����ʼҌW����Ӣ���ƌWԺ���ʼҌW�������ǽo��Ȼ�ƌW�ģ�Ӣ���ƌWԺҲ������ČW�����Ǖr�Ї��ˮ��xӢ���ƌWԺԺʿ�����������1890-1969������ؾ��1910-1985�����wԪ�Σ������ǵ��Ă�������1952��ͮ��x����ˇ�g�c�ƌWԺ��Ժʿ��ע�⣺�@�� AAAS ͬ���� Science�ĿƌW���M�� AAAS ����һ���£���

��ʮ���o��ʮ����������˳��r��(zh��n)���������a���xʢ�У��X�Wɭ��1911-2009����������ܛ�������Ҳ���@���W�؇������������ֽo��������Ո���؇�����һ�N�f�����ϗ�oС��������Џ���ԣ��1910-1992����؇���(chu��ng)�k�п�Ժ���������������ģ��䌍���������D��������������Ҳ�o���ƌ��ţ��شٻ؇������ƴ�С��˼����A��ͬ���������ʮ���һ���������ČW�˶������؇����齨�O���Ї�������������ĥ����һ���W�܌W�Ļ؇��ܸ�ɶ���ǕrӋ��C�����F(xi��n)��Ӌ��C��Փ���Ǐ�߉�ķ�֧�ݻ������ġ�����һ�_ʼ�����ԄәC��Փ��������˹�أ�Emil Leon Post��1897-1954����ģ������������ƙC�������@��ģ���Ͼ����ѽ�(j��ng)�ܽӽ��F(xi��n)���ąR���Z������

��ף���o���ƌ��ŵ�ͬ�rҲ�o�����غ��T���m������һ���ţ��f���҃��Ӕ�(sh��)�W�W��ͦ�������ゃ�����Ĕ�(sh��)�W����Ψ�����x��;�ˣ��ú���ȫ���ゃ�̉��������Ʒe�O�ʂ�؇�������������ף������������������ƺܼm�Y�����Q���؇�����߀�Ǿ�������������K�]�л؇�����һ�f���Ǯ��r�Ђ��L��Ӣ���Ĵ���F���F�T�н����ص������F�L�ǽ�(j��ng)���WƱ���S���£�1906-1988�����SҊ�����͔[��һ���I�������f�� �Ͻ��f��W�����e�������һ؇���ɶ�¶��������������������f�������ώף�����ָ�֮��_�����͛Q����������

�����ǙC�������C���ĵ���ˡ�����1958�����쌑�ij�����IBM-704����ֻ�þŷ�犾��C�����_�ء���(sh��)�Wԭ������һ�A߉��ȫ�����������˹����ܵĄ�(chu��ng)ʼ�˼~��Allen Newell��1927-1992����Ф��John Cliff Shaw����˾�R�Rһ��ǰ���m�¹�˾���ij���߉��Փ�ҡ���Logic Theorist��Ҳ�C���ˡ���(sh��)�Wԭ�����ڶ�����ʮ������������ʮ�˂����ڙC�������C���I��߉��Փ�ҡ��]ʲôӰ��������ƵĹ����t�����A����1983�궨���C����̱�����˾�R�R�����ؑ������������f���ƵĹ��������ˡ�߉��Փ�ҡ����õĘs�u��˾�R�R�������ѵ���һ��ԭ���Ǯ������������ԡ�߉��Փ�ҡ�����ƪ������Ͷ�o����̖߉�s־����JSL���������ˡ����rJSL�������ǿ����ᣨStephen Cole Kleene��1909-1994���������������棨Alonzo Church��1903-1995���ČW�����D�`��Alan Turing��1912-1954����ͬ�W���f�wՓ�Ą�(chu��ng)ʼ��֮һ�����o˾�R�R�ľܽ^�����f����������һ���^�r��߉����Ķ��������C��һ����ɶ�rֵ���治֪��������Ƶ�Փ�Ľ����������ɶ�Y������������Փ��Ͷ�o CACM��Communications of the ACM���� JACM��Journal of the ACM�������ǽ�(j��ng)����

�~��

˾�R�R�o�_�،������������_���������̲����������������[߉������������C�����ܸɡ����@Ԓ���F(xi��n)�ڿ����������c�^�ˡ�Ŀǰ��һ�A߉�ęC���C��߀��һ���y�������Ƶ��㷨֮���Ա�˾�R�R���M���ڣ�����������(sh��)�W�㷨����˾�R�R�Ȅt��Dģ���ˡ��@������δ���˹����ܵăɂ���ͬ����������1983��C�������C����̱��������f���ᵽ���˹����ܵĿ������� ������_˹��Roger Penrose��1931- ������Ļ���Ĕ�(sh��)�W��������2020��@���Zؐ������W�����J�飺Ŀǰ�ęC������ȡ���������D�`�t����D�`�yԇ���C���������ͨ�^�D�`�yԇ���Ϳ��J���������ܵ�������ò���ڃɂ��O���ǻ����@�����@������������һ�Εr�g��Ψ��A������ԓ�J�ɈD�`�yԇ�Ō�����Ҳ�S�������҂��]�����ġ�

Newell �� Simon ��1956���־AI�Q�����_��é˹���h���A�ԣ�ʮ���Ӌ��C����������������@�t��1997��Űl(f��)������������ţ���ֿ�˹���_��Garry Kasparov��1963- ��̖�QҪ���l(w��i)����������������o��IBM�����{������һ�����Һ�һ�DՓŮ�������������f�@�]ʲô���������������������C���ǟo�����@�o��ӡ������������ڽ��ܶ����C����̱����r�Q˾�R�R���˵Ĺ����Dz����I(y��)�ġ��M�ܶ����C���]���_������AI��(chu��ng)���r���A������Ҳ�ɹ��S�������˅��Ŀ���1919-2017���ڎε�ͻ���⣬��߉�����C�������������헸Č��ȶ����L���M���������ڔ�(sh��)�W��߉֮�ⶼ�Б��ã�������cоƬ��C����(sh��)�W֪�R�����ȡ�

��������ʮ������ڡ����ƙC���Ĺ���֮�������ٛ]�Ѕ��c�C��ģ�͵Ĺ�����������ʮ�����Ӌ��C��Փ�Ŀ����ϳ�������N�C��ģ�͵�Փ�������ƿ��������@�NՓ�ģ����f�����߲��^���҂�����������H�����Ĺ��̎���ţ�f��������Փ�������ֻ��^����������Փ��С�f�҂��ڸɌ��H������

������߉�I����춨�Լ���λ����ͨ�^�о�����������ġ���(sh��)��߉�������QML)�����������l(f��)�F(xi��n)�����ø����Ĺ��팧������Ĕ�(sh��)�W���@һ�ɹ��ɞ�����ʿՓ�ģ�������ְl(f��)�F(xi��n)ML�І��}�����ƌ�֮���������������Լ��]���@�����£�������t�J���@��������߉������Ҫ��ؕ�I֮һ��

������ţ���λ��Reader���@��ͬ���v����Lecturer)����Ӣ����W����һ��ϵһ��ֻ�Ѓɵ���������λ��ֻ���ڽ������ݺ�ſ����aȱ��Reader ���H�ஔ�������WУ����������������1960���ţ���ݼ�һ�����ص���������ؐ������ҹ�������Ҫ����Ӌ��C��Փ�Ͷ����C�����о���������ؐ������ҹ����Y��������1961��o�����������f��ع���̕��������ˌ��T�������O��һ��Ӌ����Փ���vϯ��Gordon McKay ��(sh��)��߉�c���Ô�(sh��)�W�����������ػ������W�g���������ڽ��ܲ��L�r�����ˆ�����ͬ������Pϵ����Ц��̫���s�ˡ�������������������������������

�������Լ��Ļؑ�������Ѓ�퓌��T�v���������á����������њg����persistently unhappy���������������@�����f���ČW�g����Ҳָ���Ă�����������@�������Լ��ĵ�һ�λ�������һ���L����������ڵĂ���������Ŀǰ�Ҳ���������������@�������ӽ����ˡ�

�����c����

03

���҂���ҕ�Լ��Ěvʷ�r���������ԇ��H��������ʮ�������ʮ����Ї��[���\�ӡ��ĕr����ȫ���΄݄�ʎ��֪�R���ӵ������ڎׂ��¼����w�F(xi��n)��Խ��(zh��n)����������������W���\����������Ї�֪�R����߀��һ���¼����Ǿ���1970��1972��ı��l(w��i)��~�Z�\�������@Щ�\���������εķ���������ҡ������܌Wϵ���������ŵ�����Nelson Goodman,1906-1998���DZ��������������W��݅�������������ϣ����攵(sh��)�W�Һ�Ӌ��C�ƌW�ң����F�U������������վ�ڌW���ͱ���������һ߅�����ƞ����Ї������������τt���c���M�����h������ë�ɖ|˼�룩�Ľ��h���I(y��)�����������ӆ�ķ˹�������������Ϻ͆�ķ˹������������У���}�_��

�@�������������oȥ�������ȥ����˷��մ�W����������������h�x�������������@��һ���F�U���ɾ�Ȼ��1994����ʮ�˚q�r�e���˪q̫�˵ij���Y����q̫�̣�ע���q̫�˳���Y������ʮ���q���գ������X��������̫��Ĭ��̫���S�ˡ�ֻ�а�ʮ���q�Ć�ķ˹��߀�ڈԳ��Լ��ĸ�����������������ÿ����������������������ķ˹���@���������п������������l�]���^�����͐��������ꖹ�N������������������@�����˞�ԭ�͌���С�f��һ���ܺÿ��������Ɯ�������߀�ڡ�

������

��˷�������������]ʲô�����������������t(y��)�W�������������Ŀǰ������λ�Zؐ���������ν��������ڹ�����������������ͬ�����WУ����Ҳ��һ�ӣ��]��ϵ��ֻ��Lab��һ�����ھ���һ���������������� Lab�����r��˷������IJ��������ڔ�(sh��)�W���܌W����Ҳ�н�����Ո�����ƽ�����߉Lab�������Ⱥ�W(w��ng)�_�� Jensen��D.A. Martin��Kripke��Donald Davidson �������A��߉�W��ݡ�����ʮ�����˷������ڽ�(j��ng)�M�������s�p�����I����_֧���� Martin �xȥ����߉ Lab ֻʣ����һ����U˾���ˡ��@������Ү��I(y��)������߉�W��ʿ���������� Martin �� Kripke �@�ɂ��]��ʿ�Wλ����ָ���ġ��܌��@Щ�˔n��һ�����ٲ�����Kripke ʮ�ߚq���Еr���C����ģ�B(t��i)߉��ȫ�Զ�����ʮ�Śq߀�ڹ����x���ƕr���ڸ�����ʡ�������о�����(sh��)��߉�n���㻨�X������Wһ���I(y��)�ͱ�����Ƹ�������߀�������� Junior Fellow�������܌Wϵ��ʷ�ԁ�ֻ�ж�ʮ�� Fellows��������������������

Kripke

1970��1972��ı��l(w��i)��~�Z�\�ӌ������A�ˈF�Y�������\����Ҫ�I���˶���֪��֪�R���ӣ���֮����1906-1995�������������ơ����L�أ�1935-2002�����ʡ���_ʼ�r���������ڌW�����ͩ�ȹĄ��������Ҳ���c������һ�������_����Ů����Ҳ���c�˱���\�ӣ��������ʯ��1935- �������r�ڹ����x���^�ČW�����\����ͬ�������������׃����������׃���F�U�H�����a(ch��n)�h�����Ї���1972���\��ʧ������������ի@�ː��������ʯһ���������ڴ�ꑳ��棺���n���W�K����Փ������ЩӰ푡�

1983��ھŌÇ��HѪ˨��ֹѪ�W�����h�_Ļʽ���������ƣ����ߣ������ʯ����ˣ�

����ȥ��˷��պ�����ż���漰Ӌ����s����Փ�⣬�����������w�Ĕ�(sh��)�W��Ӌ��C�Ĺ������@���c��� �����(sh��)�W��Ӌ��C�������܌W���ֶ������ƴ˕rͬ�� �������ÿ�ܵ�����˹�DҊһ�θ�����ӑՓ�܌W����猦�� �˼��֪֮����������1974��ġ��Ĕ�(sh��)�W���܌W����һ���v���� ��܌W��

04

1972��������W����֮���M���������������A��ƌW���L�A���_���������ČW�g�Ļ����������Ї�������Mһ���ĸ��_�ŵ춨�˻��A���ܶ�����Ҋ����֮������F�������З��������Ƶȡ����ƴ˕r���c�������������ŗ����Լ����܌W�����_ʼ�о��R��˼���x���Ǖr�ƌWԺՈ�����v��(sh��)�W��߉����֪��һ�ρ����v�q�C�����_��һ�ѿƌW�������F����

��֮��

����1979�ꌑ��һƪ���¿��Y�Լ��ǎ���Ľ�(j��ng)�v�������һ�΅������λ����1979���Ї����c�����ƺ��Ǖr��̫̫���ʯλ�м��e��������ܺ���Լ��Д���ͬ�� ���ӑՓ��1976�������ֻ֏�ÿ��һ��ͬ�� �ӑՓ�����Ĕ�(sh��)�W���܌W���ڌW��]������������ҕ���� ������ƶ���ʧ����

�� �

�����ں�һ����������Խ�����܌W���и�׃�˷�����ͨ�^�uՓ���܁��U���Լ���˼������ԓ�����������uՓ���_�����S�ظ�˹̹�������{�պ�������F(xi��n)���܌W�ČW�gʷ�����uՓ߉��������W��ٝͬ���A����������W�ĺ��ĵ�λ���s�����Д�(sh��)�W�Ҍ�߉����ͬ�Ŀ��������Ƶ��@�Nͨ�^�������������Լ��܌W�ķ����� Reflections on Kurt Godel �б��F(xi��n)�ø�ͻ�����������������˕��g�顶�� �����Reflections �䌍�����Ƶ��܌W������

����1979���ڇ���ֻ�v��(sh��)��߉���^�ڲ����q�C���������v�x������ɡ���(sh��)��߉ͨ���vԒ�����������}���������@���䌍����ͨ�ס�

�����ڡ��x���������Ļؑ���

�Ў���⾰��������׃�Լ��뷨������Ŀ���R��˼���x����Щ�������e�����P����w���÷��棬�l(f��)���������Ɇ������ﮐ����������s����һ��Ę��������_ʼ���J�Լ���Ӗ�����������m���о����R��˼���x�@�ӵĴ��܌W�����߀�������Լ���Ϥ�IJ�������Щһ�uһ�ߵĹ��������R��˼���x��ϣ���ܼ�ȡ�������Լ�������������ijЩ���A��ͬ�r���Ї����y(t��ng)�܌WҲ�_ʼ�W�˺�����һЩ�����ҌҴ��X���Լ����܌W�������ܽY���Լ��P�ĵ��������}�r��Ҳ���T�������f���Ї��܌W���������������^��ǰ����ĸ�����

����ʧȥ���������ƽ�(j��ng)�v���D�y��˼���D׃�ڡ�����������H�� �Ҳ��1978���ȥ���@�Εr�g��ͬ��ͬ�W������Ľ����o�����������ϵ��䐂������ÿ�ܶ�Ҫͬ������ͨ���L�r�g�Ԓ��

05

�I(y��)�ijɾ͵�ͬ�r�������_ʼ��һ����������Ѹ�ٽY�顣�����ǽݿ���Ԋ�˼��赸Ʊ�ѝh�ݣ�Hanne Tierney���������ѵķ�ӳ����������������ƶ�������Č���Ӌ�������댑�����������܉�֪��ʲô�����܉��ʲô������ʲô�������h�ݺͺ�����ͬȥ�����±��r���θ��V����ɽ���Зl����ڸ�ɢ���ġ��܌W��С������Philosophers' Walk�����κ͝h����Ϣ�������Լ�����һ�ˣ��Ά������X��������f��from nothing to nothing���ğo���o����

�����䌍�ǂ���ˇ�������]��Ҳϲ�g��Ԋ��߀ϲ�g��ӹ��1924-2018�����������֮����1925-2012�����ڌWУՈȥ���v����һ���֮����������k�����T�ϣ����Mȥ���������Y������������������ϲ��ӹ��ꐲ�ϲ�����������ӛ���v�����������ώ�ͬ�W����Ϲ�ȡ�

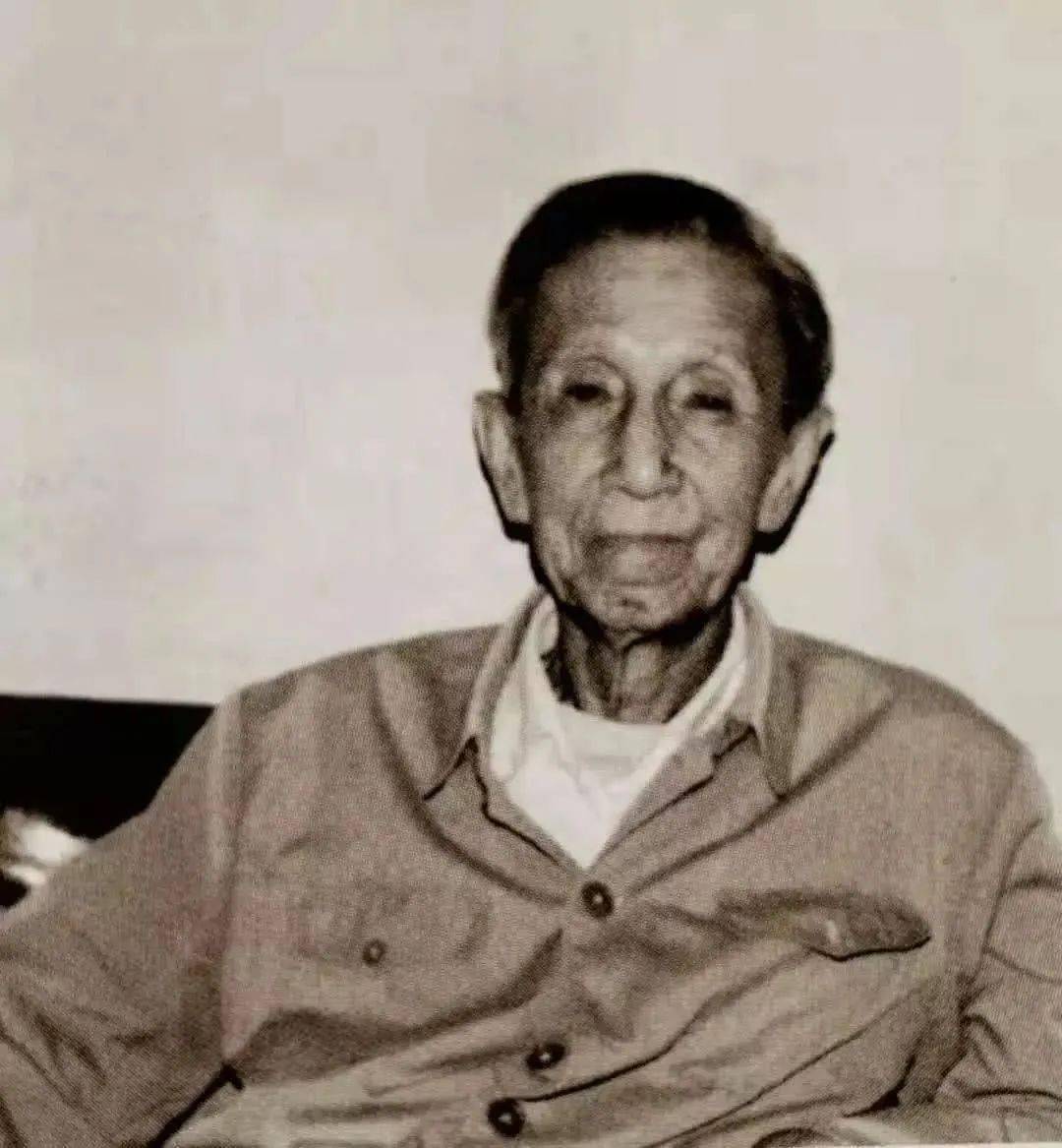

���ƣ�ǰ���������ʯ��ǰ�Ҷ�������������ˮ��������A����־�����ֺ���

1995��5��13���������ܰͰ��������x��ʮ�Ěq����߀��һ����

����Ӌ��������������ֻ���ˡ�����֪��ʲô�������ǡ���Խ�����܌W���������}�ǡ��M�@�҂���֪�I��ı��ࡱ��Doing Justice to What We Know���������ģ�ֻ���Ѽ����ز�����������Ƭ�ε����������������ڡ���Խ�����܌W���еķ���������߅˼߅ʷ������Y���������ù����܌W�Ҳ頖˹����ɭ˹��Charles Parsons����JSL�ϵļo�����£�

���ƺ� ��Č�Ԓ�ǃ�λ˼���Ұ�ĵĹ��Q��һ�����������y(t��ng)���Ҹ�����һ���M���������������£������ďā������Ї��ģ�never ceased to be Chinese)��

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)