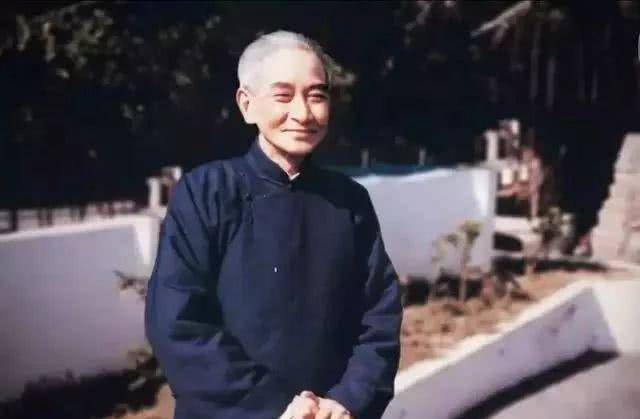

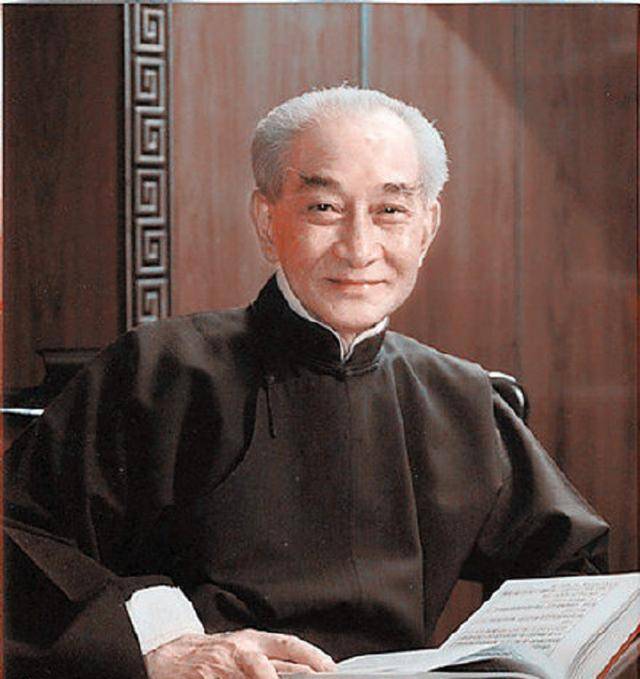

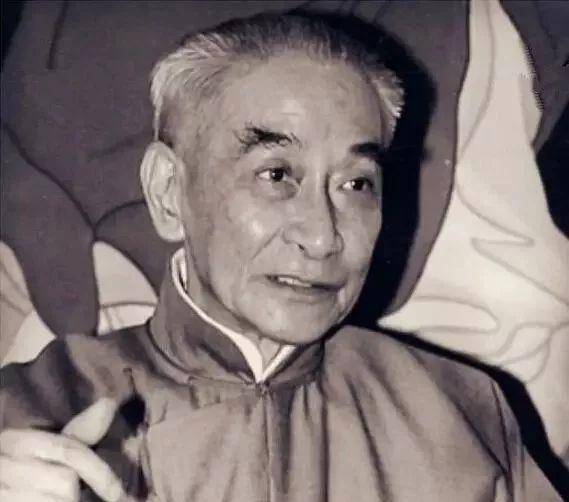

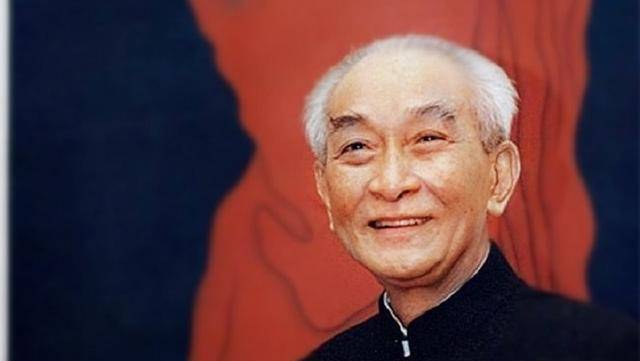

原創(chuàng) 南懷瑾是高人、、、、、

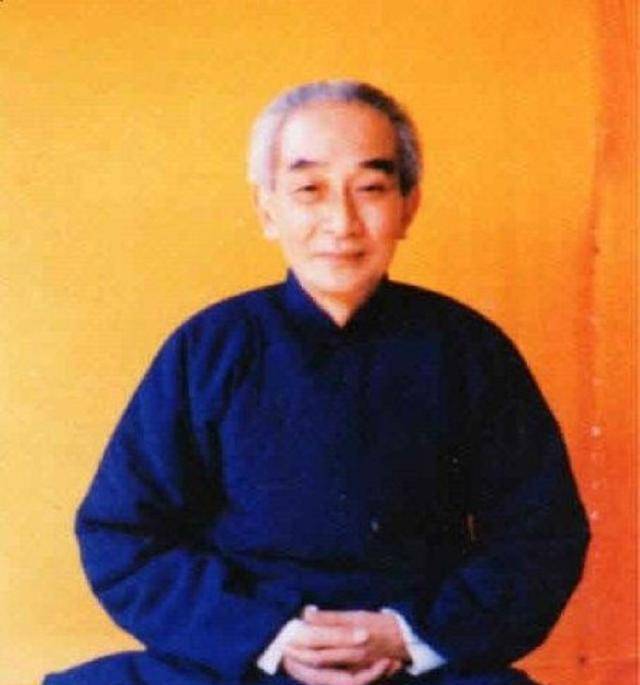

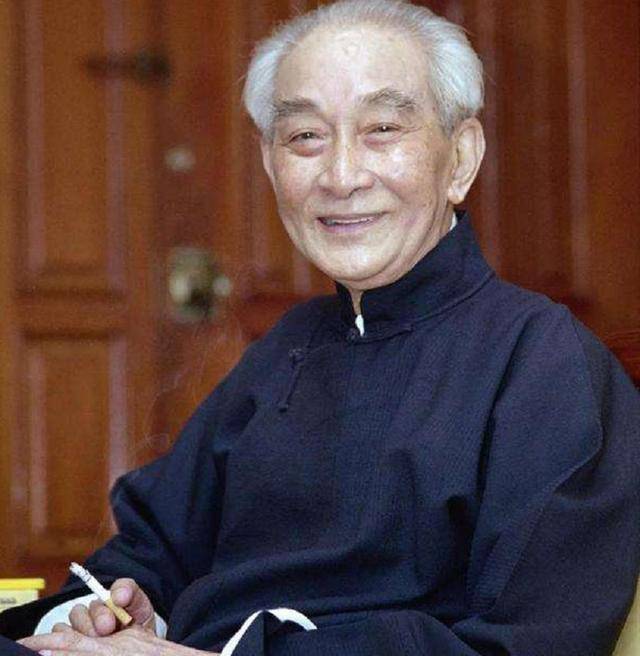

在中國文化圈里,提到南懷瑾這個名字,幾乎無人不曉。作為當代文化界的標志性人物,他的著作影響了幾代人的思想成長,堪稱連接傳統(tǒng)與現(xiàn)代的文化橋梁。

然而這位文化大家也是備受爭議的人物。不少學(xué)者對其著作提出尖銳批評,比如一位北大教授就曾在其著作中暗指南懷瑾的作品缺乏學(xué)術(shù)嚴謹性,只適合文化水平較低的讀者。這些爭議讓南懷瑾成為文化界最具話題性的人物之一。

2012年9月,南懷瑾先生與世長辭,但他的影響力并未隨之消逝。時至今日,關(guān)于他的評價仍呈兩極分化:有人尊其為文化傳承者,也有人斥之為迷信傳播者。要真正理解這位復(fù)雜的人物,我們需要回溯他傳奇的一生。

1918年3月18日,南懷瑾出生于浙江溫州的一個普通農(nóng)家。少年時期的他體弱多病,雖然酷愛讀書,但興趣過于廣泛,導(dǎo)致學(xué)業(yè)成績不佳。據(jù)其老師回憶,13歲小學(xué)畢業(yè)考試時,南懷瑾竟名列倒數(shù)第一。

面對兒子的不務(wù)正業(yè),父親希望他學(xué)門手藝謀生。但倔強的南懷瑾堅持自學(xué),父親只好為他聘請了當時著名學(xué)者葉公恕擔(dān)任私塾老師。17歲那年,在父母安排下,南懷瑾與表姐成婚并育有一子。然而初為人父的他卻選擇安穩(wěn)生活,而是毅然離家求學(xué)。

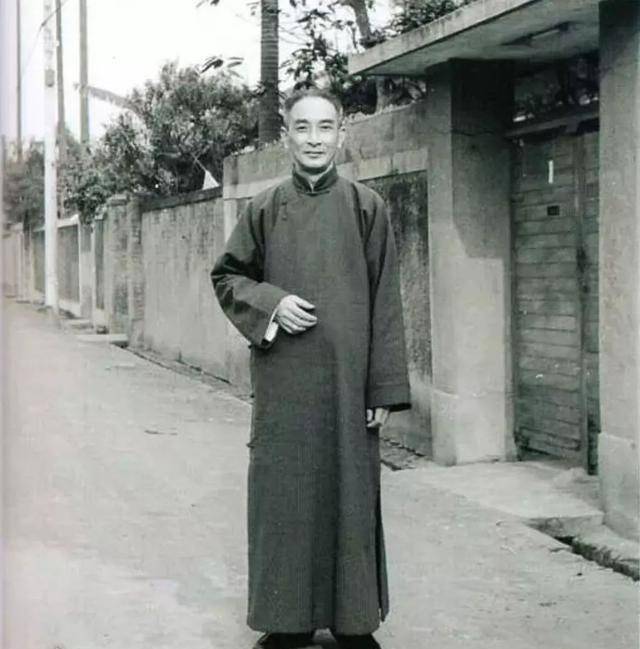

當時浙江國術(shù)館提供公費學(xué)習(xí)機會,包食宿還推薦工作。癡迷武術(shù)的南懷瑾抓住這個機會,告別家人來到杭州習(xí)武。他格外珍惜這來之不易的學(xué)習(xí)機會,每天凌晨四點就到西湖邊練拳。正是在這里,他結(jié)識了改變其一生的圣士法師。

圣士法師所在的寺廟藏有大量道家典籍,求知若渴的南懷瑾如獲至寶。法師見他好學(xué),贈予《金剛經(jīng)》。雖然南懷瑾初讀愛不釋手,但一周后卻直言不想讀了。出人意料的是,法師不僅不惱,反而欣喜地說這是得道的重要一步。

此后,南懷瑾跟隨法師遍訪隱士高人,據(jù)說拜師達80余位。這段經(jīng)歷讓他廣泛涉獵各家學(xué)說,為其日后成為雜學(xué)大家奠定了基礎(chǔ)。國術(shù)館畢業(yè)后,南懷瑾體質(zhì)明顯改善,獲得武術(shù)教官資格,但仍繼續(xù)追隨法師游歷。

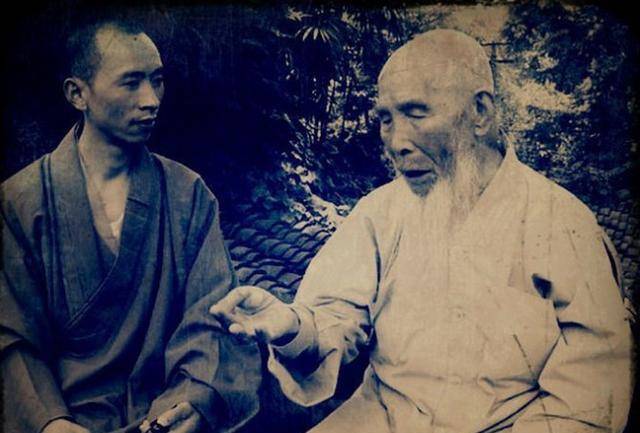

1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),熱血青年南懷瑾投筆從戎,考入中央軍校。畢業(yè)后留校任教期間,他遇到人生另一位重要導(dǎo)師——棄官修佛的袁煥仙。在袁的影響下,南懷瑾辭去教職,專攻禪宗,這一思想成為他畢生的精神內(nèi)核。

為求學(xué)問,南懷瑾曾削發(fā)為僧,只為研讀寺中藏經(jīng)。在峨眉山閉關(guān)三年期間,他通讀《大藏經(jīng)》1669部共7168卷,這種治學(xué)精神令人嘆服。正是這種苦行僧般的求知之路,奠定了他文化大師的地位。

南懷瑾的學(xué)問之雜堪稱一絕。他非僧非道,亦非純粹儒生或武學(xué)家,而是融會貫通各家學(xué)說。臺灣師范大學(xué)曾仕強教授評價他:南先生學(xué)問很雜,是很有使命感的人,顯學(xué)秘學(xué)都懂。

這種使命感或許源于抗戰(zhàn)時期。目睹戰(zhàn)火對文化的摧殘,南懷瑾立志傳承中華文明。1949年后他赴臺傳道,處境艱難時甚至自費出版《山海蠡測》,結(jié)果一本未售。為推廣國學(xué),他不惜街頭宣講,被人視作瘋子,還負債千萬新臺幣辦學(xué)。

發(fā)表評論 評論 (0 個評論)