���B��������(chu��ng)��� ���� ꐼ���

�Ї����Ү�Ժ���B����������2019������Ҫؓ؟��Ժ���B���Ą�(chu��ng)���о�����������֮ʼ����헡����B��������(chu��ng)��䛡��Ŀ��ּ��ͨ�^�����������������B���ҵĄ�(chu��ng)���F(xi��n)���c���н�(j��ng)ӳ��Ŀǰ�Ї����B���l(f��)չ�Ļ�����ò��

�����B��������(chu��ng)��䛡���һ���������Ї����Ү�Ժ���о��T�����w������m(x��)�Ƴ����m(x��)����

�@��ӛ䛵��Ǯ������B���Ҹ��Ե�ˇ�g��·�cһ��һƷ��ˇ�g��ò�����������IJ��ֽ̌W�ĵ��c�ɹ������Б��Ǯ���ÿһλ���B���ҵ�؟�����ٻ������Է�ӳ���B��ˇ�g��ȫò���̼t��ϲŸ��ӽ��挍�Ĵ������҂�ϣ�����@헹����^�m(x��)����ȥ��

�Ї����İl(f��)չ��һ�l�d�ӵ�ɽ�}�����Ї����B����������������S������ͬ���K�Y�����ǡ��Dz��T��̓�ȡ��R��ʯ�����L�ߡ�����ۡ������ɞ�ɽ�}��ͦ�εĸ߷���

���B����ӳ������Ȼ�е������������Ŀ��������Ͷ�䵽����Ȼ�Еr���˾͔[Ó�˪M�x���������R�����������V韵�������������@�N�J�R��Խ������Ļ��w�����˸��ߵ�ҕҰ���@�nj����폊�����C��ͨ�^���B�����҂����ӟ��������

������������֮��

ˇ�g�Һ���

ꐼ���

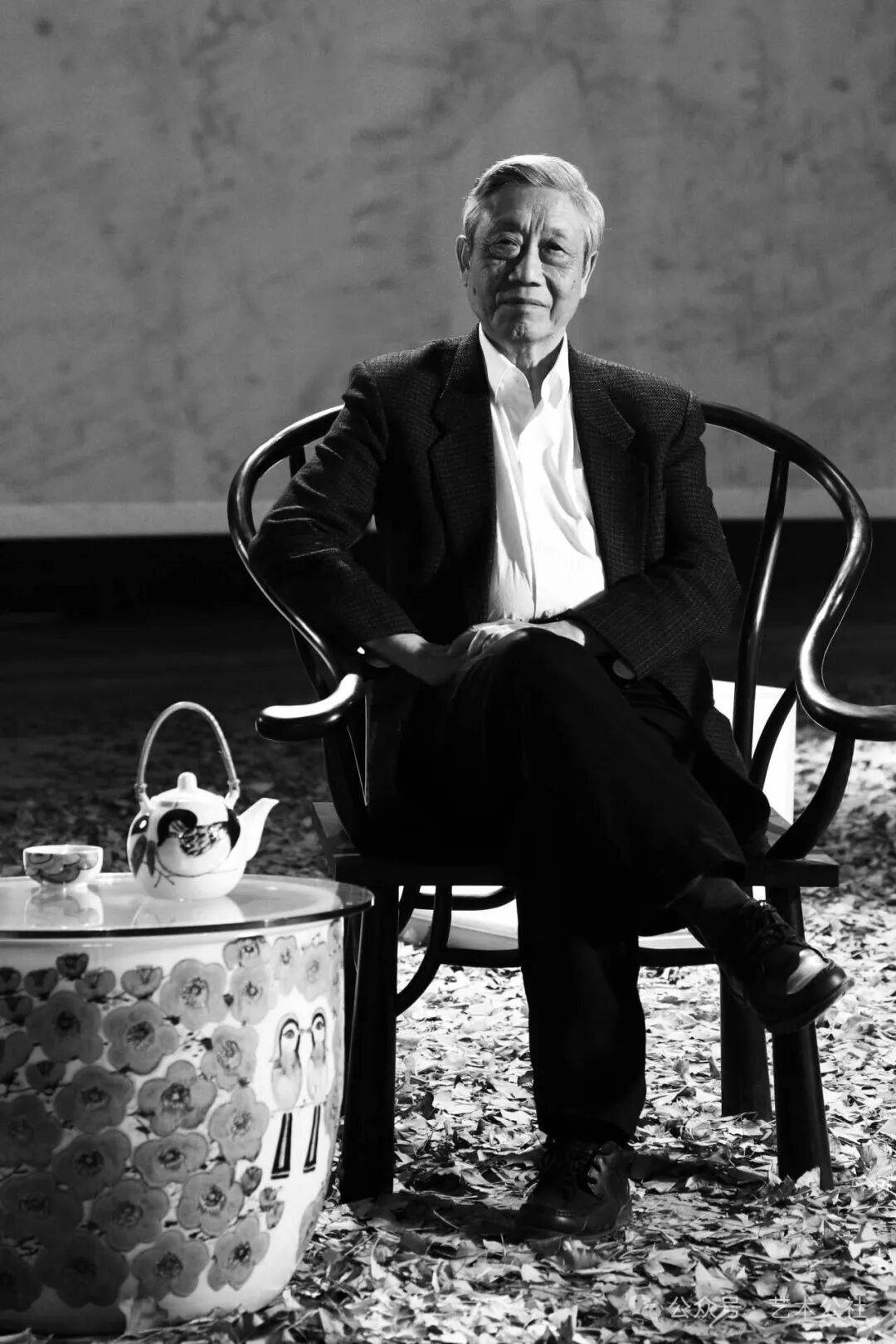

1937�������漮�V���������㽭������1958�����㽭���g�WԺ�Ї���ϵ����������ۡ��ܲ��ȵȣ��������ﮋ��20 ���o 70 ����֎���ꑃ��٣��Wɽˮ�����������B��

�F(xi��n)���Ϻ����g�WԺ���ڡ��Ї����g�҅f(xi��)�����T���Ї����Ү�Ժ�о��T��

��Ʒ����Ѹ����Ф�����x�A�|��ʡһ��Ф��չ��20���o 80����о������Ї��Ŵ��ڮ��͇���ˮ�ʮ���������Ʒ���ۼtɫ�ĺɻ����x������չ������Ʒ���š�����Ⱦ���քe���x�������@��(y��u)�㪄�����ߌ�ȫ����չ���@�y������1986�꣬�����������ָߵ�ˇ�g�WԺ�v�W������ abrams�������������������Ї��L�� (1949��1986)�����Ľ�Bꐼ�������Ʒ��ϼ�⡷���x����ԓ��������

2003�������Ϻ���uˇ�g���Ą�(chu��ng)���˰�u��ˇ�^�����G������̽������tЧ���M��ˇ�g���������Լ����ص����ɸG�L�������G���ѱ������Ϻ����Ļ��z�a��

2014��10�����Z���±O(ji��n)�Ƶġ�ꐼ������o�Ƭ���x��9��������_�R���H�Ӱ��(ji��)�s�u��ӳ���������Ї�����ˇ�g�҂�ӛƬ�״�������e�ć��HӰչ��������2015�����s�@���Ї�����������V늿����Ӱ�ֺ������Ӱ�f(xi��)��ȫ��֧��������������ý���F���k�ĵ�11�������Ӱ��(ji��)�������Ї��o�Ƭ����10�£��s�@�Ĵ���������˹��ڶ����а��Ӱ��(ji��)��Ѽo�Ƭ����ԓƬ����������35�������ć��H�Ӱ��(ji��)�s�@��Ѽo�Ƭ�ɾͪ����Mί������ꐼ������������Ӱ��(ji��)���Ļ���ʹ���s�u�Q̖��

�� 2007�������Ⱥ����㽭���g�^������ʡ�����^���Ϻ����g�^���Ї����g�^��ȫ�������e�kϵ�д��͂���չ�[��2013��� 2017�����քe���Ї����Ҳ����^�e�k����ˇ�g��չ���ɴ�չ�[������Ӌ�ղ��˰����Ї��������������b���Ҿ߹�Ӌ 35 �����ף���2019 �����Ϻ������ꐼ������ˇ�g�^�_�^��

��ꐼ������B����(chu��ng)��䛡�

��������/�~����

�r�g��2020��12�� 23��

���c���Ϻ��F�����H��Ƶ�

���L��ꐼ�������

���L���������X���Q����

�X����ώ����������@�λ�����Ї����Ү�Ժ���B���о������k��Ժ��Ŀ����Ŀ���Ї����B�����ҹ���������Ŀ����ϵ�y(t��ng)��ӛ䛮����������B���ҵČW�g�������Ķ��Ƅ����������о��������Ї����B��ˇ�g�������鮔�����Լ��������Z�Ե��Ї����ң��ڻ��B����Ҳ��(chu��ng)���˪�����ɫ�ġ������L��������Ո�������Ļ��B����(chu��ng)���^����������(chu��ng)���͕r�����Pϵ����(chu��ng)���������Pī�����D�����������͡�ɫī�Pϵ�����Ի��Z�ԵĄ�(chu��ng)�죬�Լ����P��(chu��ng)�������F�ؑ�����������ǰ݅��������ӡ����̵�С�º���ȷ���������B��

ꐣ��������ȁ�ՄՄ���Լ����P���B���Ą�(chu��ng)�����R�͕r�����Pϵ��������@���c�v�v�ҵĄ�(chu��ng)���v�̺͌����B�����J�R����һ���ҵĻ��B��������ɫ���ڶ����²��ϵ��\�ã���������˼�S�����⾳���r���Ժ���Ҫ���w�F(xi��n)�������ڲ��ϵĸ��MҪ���ĸ��M�������ĸ��M�֕���ʹ�����ĸ��M��׃�����������ҵ�һ�l���ǏIJ��ϵĸ��M�_ʼ���ŕ����ҬF(xi��n)���c�Ŵ��L����ͬ���L�������IJ�ͬ���Ķ����Լ����L�����Լ��Ą�(chu��ng)�����@Щ�Ǐĸĸ������²����_ʼ�����ҵIJ��ϸĸ����S��������l(f��)չ�����Ү��^�z�I�������w�S��Ƥ�������������߀���X��������������������w�F(xi��n)ˇ�g�Ҹ��ŵ���������ij�N�Ƕ��fֻ���������@�������Ϯ������Į��ű��^�S�������^�m�����������������Ķ̰��Ǽ�������(j��ng)���������Ŀ̮������d��Ҳ���^����������ڸĸ������r�����������ι̶Ⱥͳ��ܝB�����������������伡��Ч������������Ʒ�Ą�(chu��ng)��Ч�����c����ͬ�ˡ��Ҳ�ȡ������ۮ�������̎�������������d���ڵ���ë�dz��S�������ώ��ڼ�����ͨ�^Ϳ�{��̎���a����һ�N�nã�ļ���Ч�����@���l(f��)������������̎��BЧ����ԭ���ӏ��ķ����������Ү������Į��B�������cһ��ļ���ͬ�����X���敳���m�����t�����������ҵļ�����(j��ng)�^�ӹ�����һ�����ι̶����������ľ��l���c�^ȥ�����˅^(q��)�e����һ�N�����f�����F��ɳ�ĸ��X���@�N���XҲ����������ώ�����õ��Ć��l(f��)�����l��һ�c�c�M�ɵ�����ɳ���残�ľ��lһ�Ӱ��g�x����׃���o�F���������������ڷ��������؞������

���Ϻ��F�����H��Ƶ�����X���Q���L

���J���@�N���l�����ҵIJ��ϸĸﮔ�����w�F(xi��n)�����c�Ŵ����l�IJ�ͬ����ͬ�����l�IJ�ͬ�����@�����l�Č������ѽ�(j��ng)�Єe�ڹŴ��Єe��ͬ�����γ������Լ���һ�N���l����ͬ�r�������Ҍ������ĸĸ�ȼӏ��������ְl(f��)�]�����ĝB���ܺ�ī����չ��������ʹ�ҵ�������һ�N����������һ�N��(chu��ng)������������߀���ҵ��ǷN��Ⱦ����Ҳ��һ�N�����������w�F(xi��n)�����Ŵ������ˮ��ɻ����߮�������������һ�N�nj�����һ�N�ǹ��P�����߶����ڌ��������c����֮�g�������Ү��ĺɻ��~���Ǻ�������һ�ӌӯB�����ģ��@�N���X���ڹŴ����Ǜ]�е����ڬF(xi��n)�����������Ҳ�Ǜ]�еġ��@�N�����ĸ��X�ǁ�Դ�ڌ��zӰˇ�g��һ�N���b�ͼӵ��\������zӰˇ�g�Ãɴ��ع�o���دB���@������ζ����߀��һ�N�����ĔzӰ�ܰ��@�N���к��̝���ͻ�����������J���@�䌍�ѽ�(j��ng)�l(f��)չ�ˮ����Č��������������ڇ����ϵ�һ�N�w�F(xi��n)��߀��һ�N�������������������ĝB�����ѷ�����Π�ɫ���F(xi��n)�B���������@�N�B�������ĸ��X��һ�N�µČ����Ը�͌����^(q��)�e���Ŵ��Į��Ҹ�ͬ���Į��Һ������@�N����������@�N���F(xi��n)�����������h���x�L�������F(xi��n)�����ǷN�����ġ����V����ˮ���ĸ��X�����J���@�N���XҲ��һ�N�µČ��������ǰ�һ�N�ڻ���������ˮ���������������V�������µĸ��X�o���������@�Ǻܻ�����@�N�����ĸ��XҲ���^ȥ�������]�е���߀�о����������Ҍ��������ϵĸĸ��������Ү��ľ��l������ë�P�������ģ�����ˮ�ĺ��E׃���˾��l���@����Ȥ��Ҳ���҄�(chu��ng)���Եİl(f��)�]�����ǰ�ˮ�������ϵĺ��E׃����һ�����͵��ֶ����@�N���l����һ�N��Ȼ�����ġ�

�gӭ�Ї���(li��n)ԭ�h�M��ӛ�������L�Ϻ������ꐼ������ˇ�g�^

�X���@������©����ʲô�Pϵ����

ꐣ����c����©�۵�����������@���l�ĸ��X�ǾC���Ե�������©�����F��ɳ���x��ľ����Ʃ���x��ľ�ľ��l�����ͺ�����������©����������������ţ����ǷN���������ĸ��X�����F��ɳ���t��һ�N�nã������һ�Nʒ�������@�������ҵļ���?zh��)���֮����@�N���X�õ��˳�ֵİl(f��)�]�������Ү���Ƭ�ĺ��~��������ƽ����������|�����S�������ҵĮ���Ч���Ǿֲ�Խ�ǷŴ���ԽƯ�����@�����L����ļ���Ч���_�����µČ����������e�^���߾Ƶ�ϲ�g���ҵĮ�ȥ������Щ���������������еĕr�������ҵ������������î��ľֲ����ҵĮ������c��һ�Ŵ�������ֲ��Ŵ�ĕr����Ч���ͳ��������@���Ǯ������������L�����е�һ�N�w�F(xi��n)�����������Ї��������Į����ԡ������c������Ʒ�����Եĸ�׃Ҳʹ���е��⾳���A�ˡ������ʌm�����^ԭ��(zh��)���^�L��������Մ�����f������Ļ��B�����ЏR��֮�������������@��Ԓ�o�����µĆ��l(f��)���������@������������һֱ�ԁ����B�����������������Ěv���L����ӛ䛁�����ɽˮ���DZ��^��Ҫ�������ﮋ���������ġ�Ůʷ���D������݂�D�������������ػͱڮ�Ҳ�����w��������_�����f������߀�����������B���H�H����ϡ��mȻ�˴�����l(f��)������ɽ�������Ǵ���ľ��n��֮˼������߀���Ǵ����������������ܷŵ��R��֮�������F(xi��n)���҂����Ї��������ڻ��B��������ҕ���J��ֻ�����ﮋ�܉�����η������鹤�r���������J�黨�B�����Y�a�A���ģ�����(li��n)ϵ�@Щ���������B��һֱ�ԁ�ֱ�����Ї������H���nj���߅�����������҂���ǰ݅���˺ܴ�Ŭ�������R��ʯ�ġ���ƽ힡�������۵ġ����A�����D����ӛ����ʎɽ���������V�D����Ҳ�@ʾ��Խ�ĕr����Ϣ���S���ĸ��_�ŕr���M�����҂�����ˮƽ��������۽���_韡����H�Ļ��Ľ������҂��Č���������׃�ˡ��ĸ��_���ԁ������B���@�������������Һ�ע��ꖹ⡢�����������B�������������R���������R��֮�������ҵ���Ʒ�������@�ӵĕr�������®a���ģ�����������Ψ����ꖹ������M��������

�X���Ļ��B���ďR��֮����f�������������^��������۵ďR��֮����

ꐣ��P�������Ժ�L�����J�錦�҂���Ӱ��������������������֮ˇ�g , �����徫��֮�Y������Ҫ��һ�������횾��д����Լ�������L����̖������������ˇ�g֮�������@һ�c����ӡ������̵����҂����L����̖һ��Ҫ���д����������Ļ��ķ�̖�߶ȣ��������������������������ϵ�����֮�������@һ�c���������X���ҵ��L��������o���g�;����@��һ�NƷ���Ʒ�|���ұ����Ǯ����ﮋ�������ĸ�������l(xi��ng)�����r�ڹ��r���W�TФ����p���Ϯ��˂��t�����Y������ͽM����������С�Y�a�A�����{���@�Ҹе������ﮋ���������L�U���������τ�(chu��ng)�������ֶ���߀�Ǯ����B�����^��������(chu��ng)�����������R�Ǯ��ұ����Ļ����Ѫ�}�����B(y��ng)����Ȼꐼ������B����(chu��ng)��䛷�����������ȥ���ɻ���������X�ÏĹ��������ϲ�g�����Ļ�����ϲ�g���^��Ʒ�|�Ė|�����ɻ������ҵă��ĸ��X���δ��ܶ��U����ɏ�f����ힺɻ����������Ⱦ����֦�����ĸ���Ʒ�|���ҵĹ�������F�Ė|�����dȤ���ɻ���ˇ�g�����Ч�������������c����Y�����Ŵ��кܶ��������F(xi��n)�������������ǧ��ꑃ���Ҳ��ϲ�g���ɻ��������N����ˇ�g�������˂�����ͬ�����20 ���o 80 ������������Ү��N��׃�������ϵĸĸ���������ĸ��¾͏��Ї����_ʼ���벻���ҵĸ��´_���c�r��ͬ����ȡ���˳ɹ���1985 ���҄�(chu��ng)����һ���ɻ��}����Ʒ�������š��������Ҹ�ĸ��_�ţ�����Ʒ�@������ȫ����չ��(y��u)�㪄��������˾��ǿ������@���ɻ���Ʒ����ϣ���x���ҵĺɻ���Ʒ����Ӣ�Č��������Ї��L�� 1949-1986���ķ����������T��(chu��ng)����һ���ɻ��}����Ʒ��ϼ�⡷���벻�����ְѡ�ϼ�⡷�����������Ї��L�������ķ�����׃����һ���ڇ��H�������Ї��ĸ��_������Ĵ�������Ʒ���� 1989 ����ߌ�ȫ����չ���ҵ�һ����ī�ĺɻ���Ʒ����Ⱦ���@�y�������@������Ʒ(li��n)ϵ�����������X������o�⮔�о����w�F(xi��n)�҂����Ұl(f��)չ�����������Ү��ĕr��]���@�����R�����ǬF(xi��n)���һؑ�������������нM������Ӌ������Ŀ�ĵ�ȥ��(chu��ng)��һ�����䌍�����ǟo���R�ģ��H�{ˇ�g�Ҍ��r���ĸ��X������һ�����š��Aʾ���҂����Ҹĸ��_�ţ����Ǻܽk�������ܠN��������ϧ�Ү��r��֪���@�������@�ӵ�һ�Nǰհ�����Y�����Լ�Ҳ�]�б������@�����ͱ�һ���������A���ղ������F(xi��n)�����������ڶ�������ϼ�⡷���ƶ������ղ����������@����Ʒ������Ӣ�Č��������Ї��L�� 1949-1986�������ϣ��@����Ԣ�����ľ����Ї��ĸ��_����ϼ��һ���������Ϸų���â������ô����������Ⱦ����һ����ī�����@�����J����һ�N�������Aʾ���҂��ĸ��_�Ż����f�҂�����Ļ��M�̵���߾���������Ⱦ�����_����һ�N�����Ļ��ӴΡ����J���@���������F(xi��n)�ڻؑ��������������������Ժ͕r�������������Ї��ĸ��_�����^������ʷ��

������

�X����ô�������x�@�����B��һ�����������˼Һ�������v��Ҫ�����Ҫ���B����

ꐣ��@�������f������o��IJ�����ͬ�rҲ��һ�N�Ą������r�����p��{ȥ���L��֮�����������B�����˂�������Ů�ں�߅ϴ�^����Ʒ���������Ժɻ��鱳�������ǂ��r��ĺɻ����ѽ�(j��ng)���ЬF(xi��n)���@�N�b�����ͨ����īɫ�ʵ����c����1985 �꣬�ƶ�������һλ�y�����L���Ϻ����������@�����ͺܸ��dȤ���Y����500��Ԫ��Rȯ�I�������Ǻ�����@λ���L�Ͳ�Ҫ�ҵ������Ҫ�����ĺɻ�������������J���@���ɻ�������ɫ���ѽ�(j��ng)��ͬ�ڹŴ�Ҳ��ͬ�ڮ���������һ�N��ʽ���ĺɻ�������һ�N�µČ������X��

�X����ώ��������{�˻��B����(chu��ng)��һ��Ҫ�д�ı������������ᵽ�ľ��ǻ��B�������R��Ҫ�ЏR�����R�������ώ�����۵Į��ǏR�õ����R�����R���Ǽ҇����R������۵Į���ӳ���������ĕr���͇����������ڶ�����Ʒ�|���R����Ҫ������Ҫ��Ψ���ĹPī�;��п��`�����ŵľ���������������Ҫ��(chu��ng)�£����|�ϵĄ�(chu��ng)����Ʒ�|�ϵĄ�(chu��ng)���������ϵĄ�(chu��ng)�������X���@������C�������͘��������Ļ��B����(chu��ng)�����R�����һ����Ո�����Ą�(chu��ng)�����R��ʲô��

ꐣ����Ǖr���Լ���ˇ�g����������Ʒ���ˇ�g�Ժ���׃���Ą�(chu��ng)������

�X��߀�Ђ����}��������黨�B����(chu��ng)���ǡ���Ҳʒ������Ҳʒ�Ρ������ʬF(xi��n)���ǹPī���oՓ������Ҳ�T�����y(t��ng)�ļ���Ҳ�T���²����·���Ҳ�T�����x���_�Pī�����ʬF(xi��n)��������ô���⻨�B���Ă��y(t��ng)�Pī�̈́�(chu��ng)�¹Pī�Ć��}�ģ�

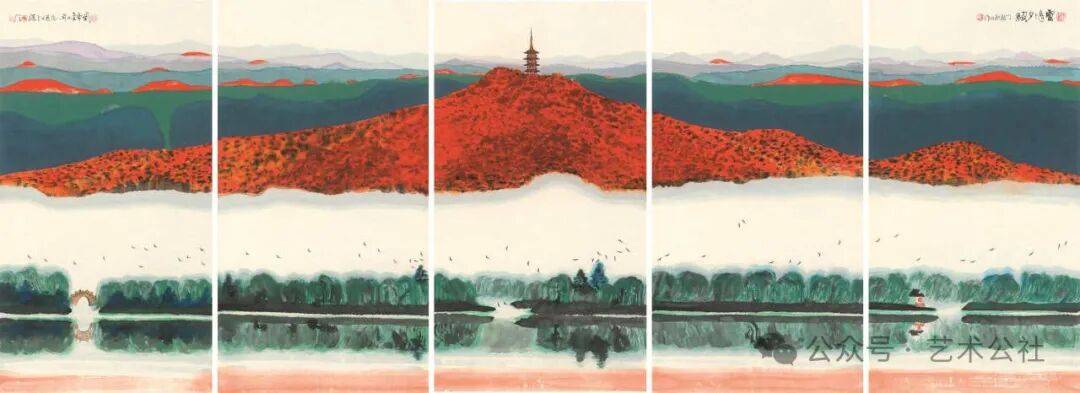

ꐼ��� ����ʮ��֮��Ϧ�� 196cmx96cmx5 2017��

ꐣ��Ї�ʽ�����������l����һ�����Ї�ʽ�ľ��l���ڶ���Ҫ���b�����������Ҫ��ƽ�滯������Ї���������͵ą^(q��)�e�������ʹ�����̎�������҂����þ��혋�����@�������Ї�ʽ���ڶ�������������nj��������҂����b������������������Ҫ���w����Ҫ�й�Ӱ�ģ��҂���Ҫƽ�����@�����Ї�ʽ���ҵĮ�һ�������Ї��ľ����@�����l�������ҵĄ�(chu��ng)�� 2007 �����Ї����g�^�_��չ���F(xi��n)�ڣ��������δ�չ���]��һ����Փ���v�ҵ���Ʒ�����ʽ���������Ї�ʽ�����@�Ǯ���ͬ�Ŀ϶���һ�Ǿ��l���������ǘ��D�b���������̎����ƽ�滯���@���l�����Ї�ʽ��������������nj������҂��Č������w�F(xi��n)���b��Խ�(j��ng)�I���죬�@�����҂������廯�w�F(xi��n)��

�X���ĸ��_�ų���һ�Εr�g��Ҷ����ڼ�����ͻ������ţ������?ji��){����������ɳ�ӵȸ��N������������Ū������ɸ��N���ӵļ���Ч������M�k����(chu��ng)����������ô�����@�N���B���ļ�����

ꐣ����X���@�������ԣ��P�I��Ч�����Ї����С����������������������Ӵ������������^�ǵ�һ�ӴΣ�߀�С��������������ġ������ĽǶȁ�����Ҫ��(chu��ng)���y�������f�Ї�����Ҫ��ë�P��������Еr������ָ���������v����۲����y(t��ng)�����������ֶ��������ܲ����_���|��������Ҫ����

�X����������˼�����Ї����ġ�����һ��Ҫ�����匏���ġ��������գ�

ꐣ�������������һ�����A����������Ҫ�������������Aͨ�˾��_�����ij̶��ˣ����ܱ�ס���������ţ���顰�����Ǟ�Ŀ�ķ��յġ�

ꐼ��� ����ʮ��֮����ѩ 196cmx96cmx5 2017��

�X�����ԣ���ώ������@���������^̎������ī������Ҳ��һ�Nͨ�_���匏��������(chu��ng)��֮��������ꐣ��ҵ�Ŀ�Ğ��ˮa���µ�Ч�������@�N�µ�Ч���ֲ�ʧ������Č���Ҫ��

�X�������ڡ��������f����׃���ǡ������������匏�������Ї�����һЩ�������|���羀�l���b�����ƽ���������X����׃�в�׃����ô�������匏���ġ���׃����

ꐣ��@������׃���ܿ����ǣ����@���A�����@������������һ���A�κܿ���ҲҪ׃������ʲôҪ׃����ԓ��ô׃��׃��ʲô���������д����҂�Ŭ����

�X������ô�������ľ��熖�}�أ�

ꐣ�Ҫ���˶��������ǹ⿿Ӗ�����ܳ�������Ҫ�����Л]�����ԺP����һ���棬ˇ�g��Ҫ�v�������ڶ���Ҫ���������ܶ�һ��A�õ����Բ���Ҳ�Dz��ܳɲŵ���

�X��������P����

ꐣ��P�Ծ����㮋�����ľ��l��������һ�����ܲ��ܮ��������@���ָ��۵Ľy(t��ng)һ���}���ڶ������l�Dz�����ζ�����@���ǹP�������X��ζ�����������f�����Ӿ��l����������ľ�^���l������Ҫ�tһ�c������F���l���XҪ��������֩��W(w��ng)�ľ��l��Ҫ����Ҫ��̓�ո�������İ��@�N���X���������@�����ǹP�����з�ӳ��Ȼ���������@�����ǹP����

�X�����B����ɽˮ�����ﮋ���ą^(q��)�e�����ڷ�ӳ����͘��D�IJ�ͬ�����������������Ӗ���@�����D�ķ������Ƚo�����l�������c�������ɗl���ɂ��c�����һ�l��һ���c�����B���Ĵ����^ȥ�Q�顰������Ǿ����ٺ��~��ô���岼����һ������ώ�������ô�����@�����B���Ę��D�ģ�

ꐣ����D��Ҏ(gu��)���ǡ�����������������ͬ�������и��Nϵ�y(t��ng)�ģ��и��Ҹ��ɵ����ҵķ����ǾC���������ڕ�؞ͨ������Ҫ�`���\����

�X��������Ļ��B����Ʒ�L����r�������DҲ��ȫ���˼Ҳ�һ�������ܲ����vһ�v���Ę��D����׃��������

ꐣ����@Щ���ǏĹŷ����Ё��������������@���Ї��������c����Щ��(chu��ng)�µĮ��������D��úܝM��һ�M��������������ǹ��еĮ����˼ҿ����������������䌍��Ҳ��ע�ؿհ������������@���հ�߀�Ǜ]���_���Ї�������Ҫ�Ķ�ʽ��������Ȼ���X��߀������

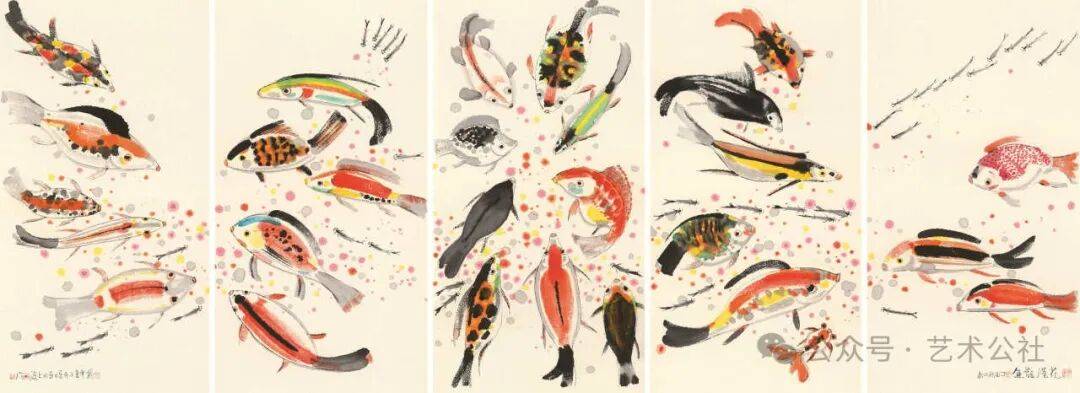

ꐼ��� ����ʮ��֮�����^�~ 196cmx96cmx5 2017��

�X����ץס���Ї������Ķ�ʽҎ(gu��)���M�И��D�ؽM��

ꐣ��ǵġ�������������������B�����ǷN�܄��������؏���

�X����ʲô�B���܉���@�����D��Y�ϣ�

ꐣ����H�ϬF(xi��n)��ˮī��(chu��ng)�����B��Ч����̽����һ�����������Ը�ˮī��Ҫ�ĝB�����Ё��ҳ�·�����ľ��l�ĽǶ��ҳ�·�����y�ȵ��^���˵Ĺ�������(chu��ng)������Ҫ�P�L�̵ܶġ�

�X���ǿɲ������@���v��������Ǿ����������ÝB��������k���혋�D��

ꐣ��@����������ͬ�r�����M��������@�����ѽ�(j��ng)�ľ��ĽǶȸ��M���^ȥ��

�X�������ڝB�����̎���������M�о��ĸ��M��

ꐣ���Ҳ�ڸ��M���B��Ҳ�ڸ������B���ڹŴ���������������һ�����н�(j��ng)�I��Ŭ���ġ��F(xi��n)���������f�S�Ю����H�Ŵ���Ҳ���������Ŵ����@�������ĝB�������]�ЬF(xi��n)���������ԬF(xi��n)�ڮ�������ë������ζ���á�ͬ�ӵĮ�ţ���β����ţ�����Ⱦ����ȣ���Ȼ���Ⱦ���@��ζ�����������������������������ܺͲ��ϵ����|����������ˇ�g����һ�µ���

�X��������˼�����ژ��D�Ќ��H��Ҳ��Ҫ��ְl(f��)�]���ϵ����úͬF(xi��n)�����������á���������ώ����Ę��D��һ�c����ϲ�g�Ѯ������c�ͷ������gλ���������@�������Ǻܱ��M�ġ�

ꐣ����H���Ǹ���(j��)���D����Ҫ���ŵ��ĕ��@�Ø��D�档һ��͕������˼ҵ��ǷN��������

�X��Ҳ�����f���������D�Ѓɂ��^�c��һ�ǰl(f��)�]�²���Ҫ�����^�����ڶ���Ҫ�����Z���@���IJ��ݡ�

ꐣ��@������һ�N���X��߀��һ��Ҫ�������^���������˼Ҳ����@ôŪ������������@ôŪ�������ܴ�����ҕ�X���ǷN�f�����T��߀��һ�N�������˼��벻��������ó��������@��ˇ�g�Ծ����w�F(xi��n)��������ϣ����X�����ǘ��DҪ��������@�����Ї��L�����w����á��ľ�����

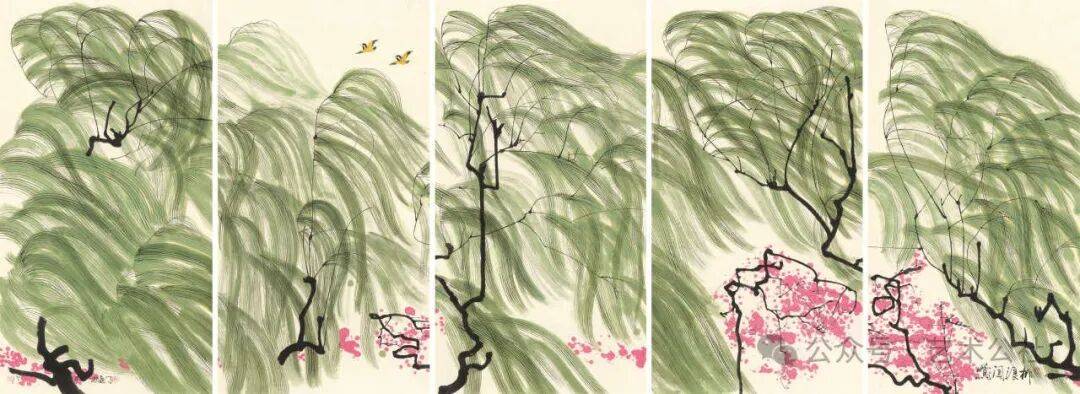

ꐼ��� ����ʮ��֮�����L 196cmx96cmx5 2017��

�X����ώ����Ҹ�����ȥ�ˎ״ο������������X���������Ǻ������c�ģ�һ�������ь�������(chu��ng)���Y���������ܶ����Č����嵽����D�������Ą�(chu��ng)��С�����ڶ����������Č�����ȡ���������հ����������������ij�ʽ���Z��ȥ������������Ȼ���x�Č������������������Č�����������Լ��Č������ܽY���Mȥ���ڻ��A�Z�Ե�һЩ̎���Ϻ����������ͮ���������ô�����o�҂��v�v������ô����������ʲô�����w���е؏�20�q���ƕr��һֱ����80�q��߀Ҫȥ������

ꐣ��䌍�@���ܾ���һ����ͬ�r�ڵ����↖�}�������p�ĕr���䌍�҂���֪���������Ǹ����ώ��ġ��ҵęC�������\��������x�������WУ���ώ��ã����������Ժ�L���ܿ������Ě�Ϣ�o�ң������������v��Ϣ������Ժ�L�v���@һ����ϲ�g���ڶ����҂��Ķ��Ǻõ��ώ������ҵ����ܲ�������־�Ե��ώ����������в��A���вŚ⣬�����IJŚ��Ⱦ������ʹ���ڌWУ���û��A����־���v����Ҫ��������Ҫȭ���x���������x������Ҫ���@������Ҫ���ٌ����������ǂ��r���҂��ڌWУ����@ô�������

�X�����������ώ������V��Ҫ��ȭ���x���������x�ڡ���

ꐣ����������ώ��̵�˼�뷽����

�X�����ǬF(xi��n)�������У������o������ʲô�|������

ꐣ�һ�����������������������ڶ�����Ӗ����־�`��������۸��ֵ���φ��}���������Ǽ���Ӗ������һ�N˼�뷽���Ă������С�֪�к�һ����߀��һ���Σ�����Ӗ�����������ώ��̵�����һ�N��(j��ng)�ķe�ۺ���־��Ӗ�����@���ǡ�ȭ���x�֡��ĈԳ����ܲ��Ȍ����v�^��Ԓ�o�ҽ����U��������f����ꐼ����㿴������������һ�N���ɼ�䰡��Ҫ��ʮ��ųɲ���߀��һ�N��аؘ䰡����ʮ����L��һ�c�c����Ҫ�װ����ǧ����L�ɰ��������㿴���@�ɷNƷ�|��ʲô��ͬ�����@ɼľ�R�ϳɲ��ˣ�����ˇ�gƷ���@���ؘ��ǧ���mȻ�L������������ľ�|��Ӳ������һ��ˇ�gƷ�������L���͵�ס��į���L����������Ҫ�x����һ�N�������x��ؘ�����Ҫ�͵�ס��į����Ҫ����ɼ�䣬��Ϳ����L����

�X���ܲ����������I(y��)�ĕr������v��

ꐣ��ǵ�����Ҳ�S�������еČW�����v����Ҳ�S���ѽ�(j��ng)���������@������ϣ�����������v��Ҳ�S���ѽ�(j��ng)�������ҵ��ڊ^��������ڌWУ��o�˼�ӡ���Ǻ��ڊ^��

ꐣ���ʲô�ҕ����@ô��Č�����������������@���l���������Գ��������@һ�c�������Գ־��DŽ����������ҽoͬ�W�����n�����ϡ����������ϡ��������������@�������������H�Ͼ��dz��v�ġ������a���������������ٌ���Q����������͆��}���Y�����}���|�І��}�����LҎ(gu��)�Ɇ��}����Ҫ�����ٌ�ȥ�^����ȥӛ���������������fҪ������Ȼ���@����Ȼ���㮋����������҂����M�е��L�������H��һ���Ǹ�����Ԓ��һ���nj����ğ����һ���nj�����������һ���nj����ij�ݣ�һ���nj����ľ����������@���Ƕ�ȥ�����}���@���ǡ����������������Pϵ��

ꐼ��� ����ʮ��֮��Ժ�L�� 196cmx96cmx5 2017��

�X��Ҳ�����f���������������͵Ć��}��߀��һ����к;�η�Ć��}��

ꐣ������Ǿ�η�Ć��}���@���Ǻ���Ҫ��������㌦��Ȼ�ľ�η���㌦��Ȼ����\�������o��������������o���`�����o���������o���ǻ���Ҳ�S��ꐼ�����ʲô�����ú�����������@����

�X���������Ǐ� 20 ���q�_ʼ�����������ܵ��@Щ˼����ʲô�r���_ʼ�ģ�

ꐣ��@�N������ȥ������֮���е������X�����ǿ� 80 �q�ĕr���ǰ�������ԓ�� 76 �q�������ҵ�����֮�����A������ͨ����Ҳ�w�����S�Ӑ��uՓ��һ������Ԓ�����f�����������ӴΣ���һ���Ӵν����|�������ڶ����Ӵ����Ļ�����X����������ܣ����������Ӵνн����������������f���|�������dz����Ѿ����˶��ܳԣ��Ļ��������Ӱ�������������һ�������ܶ������ڽ�����ֻ���ٔ�(sh��)�˲��ܶ������f����Ҳֻ�dz��˰�ڡ������r��ֻ�� ���ѣ�Ҳ�]��ʲô���X�������ҵ�����ȥ��֮��ʹ�ͨ���������@�����wͶ�ص��ڽ��������֪�к�һ�����������҂�������\����ȥ����Ƭȥ���ٌ����@���������wͶ�أ��Գ羴�����`ȥ�˽������@�������ڽ����������X��ͨ����˼���ͨ�����@�������˷��ء��ط������취����������Ȼ���Ї��܌W�ִ�ͨ����

�X������ǰ�]���@ô�J�R�������J�R�Ժ�o���Ą�(chu��ng)������ʲô׃����

ꐣ������ĸ�׃������Խ��Խ�����@����׃�������@�����Ǿ��wЧ�������Ү��Ė|��Խ��Խ�ڽ̻���������ɽˮ��������Ȼ��ɽˮ�ˣ��@���������������ɽ�Į��֮��ɷ�̵��`ɽʥˮ��������������F(xi��n)���`ɽʥˮ���������֮��tɫ�}���ˣ�����һ�����A�����@���������Σ��@��һ���˵�����e�ۣ����ǟo���o�ʵ����㿴�Ү��������ҺӶ�Ư�������͵����@�N�������@����Ȼ�o�ҵ��ǻۺ�������

�X����ώ��������҂��ĺܾ��w�Č���һֱ���v�����е��ڽ̾����䌍�κή��Ҷ���һ�����͆��}����Ȼ���������ѳ��F(xi��n)���w�S����ľ�������͵��������������ڽ̸��X�ľ������͵ȣ�ՄՄ������ô�������͵ģ�

ꐣ����͵ı�������������һ��һ������һ��һ�������κ����ﶼ��һ������������һ�N���ô��ڵĽY������Ҫȥ�l(f��)�F(xi��n)�����������F(xi��n)�����������@�������҂����΄����҂�����ȻҪ�����Ҫ��\��������������������ˇ�gƷ�������҂�Ҫ��ȡ�����ϣ�����������ȡ���������������¡�����

�X����������˼�����҂����@������������Ȼֻ��ȥ�^����ֻ�ܳ�����ҿ��������ͻ����϶��Ǹ����្�Ė|�����]�к���Ȼ�����͡�

�Sɽ������

ꐣ��@Ҳ����Ȼ���Ё������ȷ��f�@���ɻ����㿴ɏ�����Ȼ�ģ������ǿ䏈�b���ͦ�v���ġ��@����ī�~���Ǹ���(j��)�ҵ�����̎������ˇ�g�Z�����ҵġ������fͬ�ӵĺɻ����з����˵��v���� lotus�����Ї��˵��v���к����@�����Z�ԵIJ�ͬ�����ı�����ͬ�����ǵ�����һ�ӆ���

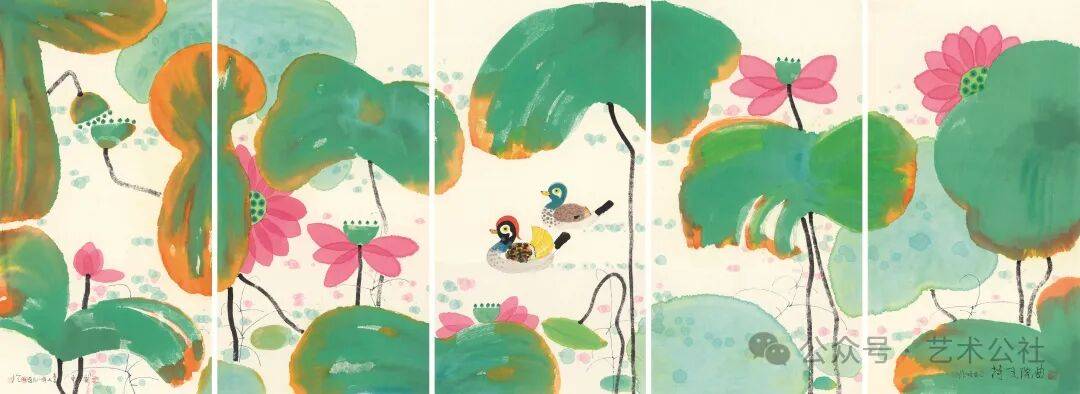

�X���������������Z�Ԍ��H��߀�Ǐ��{һ�����^���_��ꐣ���ԓ�������^�Ľy(t��ng)һ���Ї��˵Č����ǡ����c����֮�g�����Ү��ĺɻ����lҲ�]�����@�����Ǻɻ��������ֲ��������ĺɻ����挍�ĺɻ��~���ǾG�����Ү����~���ǵ�ī����

�X����ώ�����ɫ�ʆμ����������кܻ��Į��棬��Ҳ�Ǻ��ٺ�����������ô�����@��ɫ�ʆ��}��

ꐣ�ɫ�ʌ��H�϶����`���\�������Ҫ���_��퍸�����Ҫ�����L���Ǿ�Ո��һ��Ƭ��ī���������Ҫ�����pȫ���˶�ϲ�g��Ո���S����ɫ�ʰ�������Ҫ�Ŷ����ף�������Æμ����ɫ�����҂�����(j��)�@���⾳���{�Ӂ���Ūˇ�g��������Ƿ��o��������������

�X���������o������������Ʒ������߀���p�`��(y��u)�ŵ���

ꐣ��������������p����������p��Ŀǰ�Č��������Ї��Ļ���һ�������������fƽ�в�ƽ����ƽ���е�ƽ��߀�����c����Pϵ���U�cƽ����Pϵ�����{�������c���Ƶ������ǽ�Q��һ���͵Ć��}���@���Ї��ĺ��Ļ���

�X����ώ����䌍ÿ�����Ҷ�������һЩ�����С������������(j��ng)Ҳ�����v�˺ܶࡣ���X�Ï�С��������ЩС�Ĺ��������������\�a��һЩӰ푵��������ǽo������һ�N�І��l(f��)����������ģ�

ꐣ������f������������һ�����E�����X�����������όWһֱ�����W�����@������߀�о������x���ĕr��WУ���h���������������˃�һ�ӵģ��WУһ�������Ļ����I����һ���������p���I(y��)���I����һ���������Ϻ���W�I�����WУ����ĵط�һ����������ɽ���@����ĘǷ���һ�������ڳ�ϫ·��һ�����������·��һ�����ڄP��·���F(xi��n)���ֵ��Ϻ�·���X��������ʸ־����������Ҿ������@��ʎƯ��������������`�С���׃�������������X���Բ�׃����׃�����پ��ǙC���������f���Ϻ�����һ���C�������Ҟ�ʲô���úð�������������ώ����@����һ������ӛ��������Ǖr�����ǡ��Ļ�������������n�ώ����X���ώ����������ˣ���ώ��ֱ�����Ϻ������������rҲ�]��ʲô���飬��Ҳ�п����ǶΕr�g���������������ȥ����ԓ��ʮ���������ʮ��������@һ�Εr�g�Ҹ������|�ܶ࣬���ë��׃ˮ�����@�N׃������ˎ��о����ęC�����@���F(xi��n)�ڻ���������һ�N��������X��ʮ�갡����ʿҲ�x�������Dz��ǰ����������㿴����t���Dz������@�ӵ�һ�N��ߵ���

�X�����Ļ����������ô�y���WУ�ֳ���׃���������Č��I(y��)�����Ͳ��؛]��׃�������r������ȥ���@�����ǂ��ء�

ꐣ��қ]����Ҳ����������ʲô����ȥ������������߅�ÿհ����������l(xi��ng)��ͬ�Wȥ�����ڄ�Ҫ��ȥ�����X���r���������\�o�̶����������\�̶���ȥ����������Մ�ِ�һ�����@����Ҫ���ǂ���Ҫ���������Ҿ�����˼���������Կ������Ҟ�ʲô�ٌ��@ô������ʲô�Ҍ��`�@ô�డ���@������o�����߀���Ү�����ʲô����������������ώ��ˡ�

�X����ώ������o�҂��u�rһ�����Ă��Ժ������Ă��������ӵ���

ꐣ����J���Լ��ĵĂ��Ժͮ��Ă������������^���ϡ����^������ܞt�������`���������ҵĮ����жU�����Ҍ�������̫ȥ�v�����㿴�ڮ����гɾ͵Į����������@�Ӻ��ٵ����қ]��ʲô���f(xi��)ί�T���]��ʲô���f(xi��)�գ��ܼ���������X����Ψһ���λ�����Ї����Ү�Ժ�о��T���������@��Ҳ���Á�����Ҳ��̓��������̓����

�X����ô�������һ������Ʒ�Ă���������ô������

ꐣ��������������ҵĮ����жU����ɚ����@���Ҍ��Լ���Ʒ�Ŀ�����

�X����ô�@�N����Ҳ���m���������Լ����ԵĽ��x����

ꐣ�Ҳ���@�ӣ��жU�����ɚ����U����Ƿ��˼�룬���ɚ���ǵ���˼�������˼���Ǯa���ҵĮ��ĸ��X���䌍�Ї����Ļ��˶��Ƿ��˼��������������Ҳ�з��˼�룬�҂��������@��˼����

�X��������ܺ�һӰ푺ܴ���

ꐣ���ѽ�����H���҂������@��Դ��������ij�NƷ�|�������Ǐ��@����������������f�ڌWУ�ИI(y��)�Ё������Ǻ�һ����������ۣ�����F(xi��n)�ڌ��vʷ���摪ԓ����ꐼ������������@����һ�����������l(f��)�����

�X���x�x��ώ�٩٩��Մ�����L�Y���҂���������֮����Ո���^Ŀ����������Ҋ�����x����

���

1976��������Ϻ���

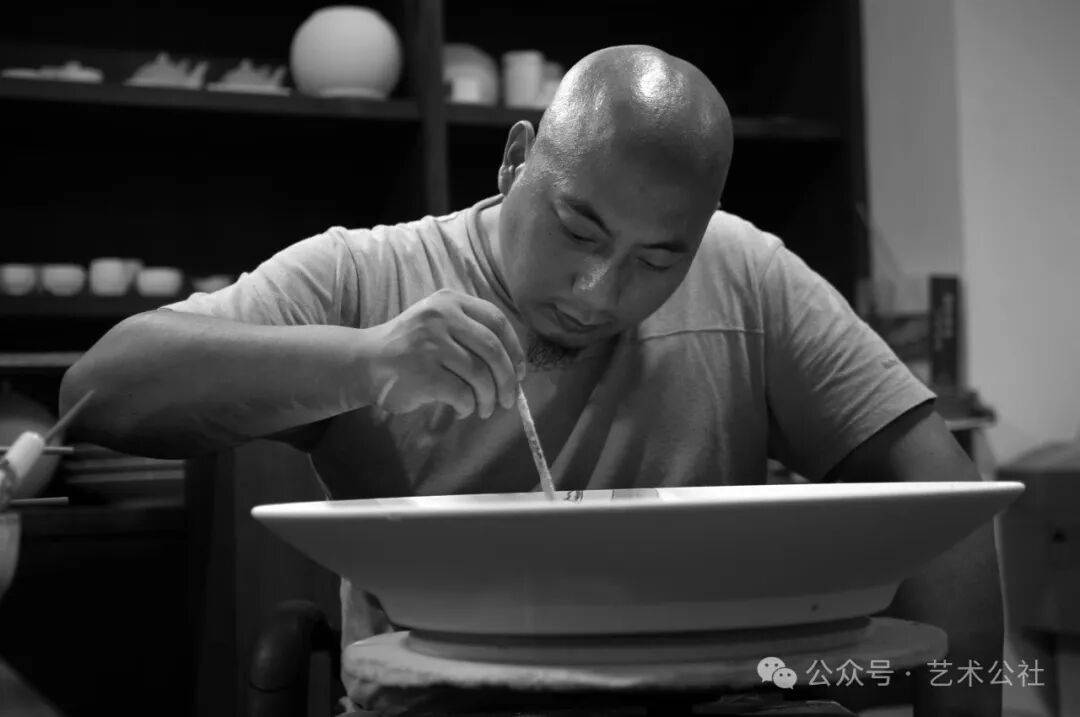

2001�ꮅ�I(y��)���Ϻ���W���g�WԺ���g�W�Tʿ������ꐼ�����

2001����У�ν����Ϻ���W���g�WԺ���մɹ����ҽ̎���

2001�ꅢ���Ϻ����ʴ�������Ոչ��

2002�ꅢ���Ϻ����g��չ��2004�ꅢ�ӵ�ʮ��ȫ����չ�����������ġ��@��ȫ�����gչ��ˇ�(y��u)�㪄��

2006 �����֡��Ϻ���uˇ�g���ġ�����u��ˇ�^�������G���������G����2013�걻�u�麣�ɴ�ˇ�Ϻ������|�Ļ��z�a��

2007�ꅢ���Ϻ����g��չ��

2008�ꅢ���Ї������ô��݄ӡ����g����չ��

2009�ꅢ�ӵ����Ƅӵij��С�ˇ�gչ��

2011�ꅢ�ӵڶ���ȫ����ˇչ��

2013�ꅢ�ӡ��Ϻ�ˇ�g�OӋ��չ���Ҿߡ����ӡ�ϵ�Ы@���Ϻ��OӋ���J����

2013�굽�Ї����Ҳ����^��չ���Ҿߡ��U�⡷�����Ҳ����^�ղ���

2014�ꅢ�ӡ��OӋ�Ϻ����Ҿ�չ�����u����ֵ�Å��^�ą�չ����

2014�ꅢ�ӵ�ʮ����ȫ����չ����Ʒ��̽÷���@��ȫ�����gչ�Ҿ��(y��u)�㪄��

2016�ꅢ�ӵ������Ї�������ˇ���g�p��չ����Ʒ����һ��ϵ�������չ��

�b��ˇ�g

�b��ˇ�g

���P�ӡ�ϵ��-01

���P�ӡ�ϵ��-02

ʯ��

��ꖻ������Ѻ����鿴����

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)