�Ų����㿴չ�[ | �����g(sh��)�^350����Ʒ���v�����Ԅ���50��

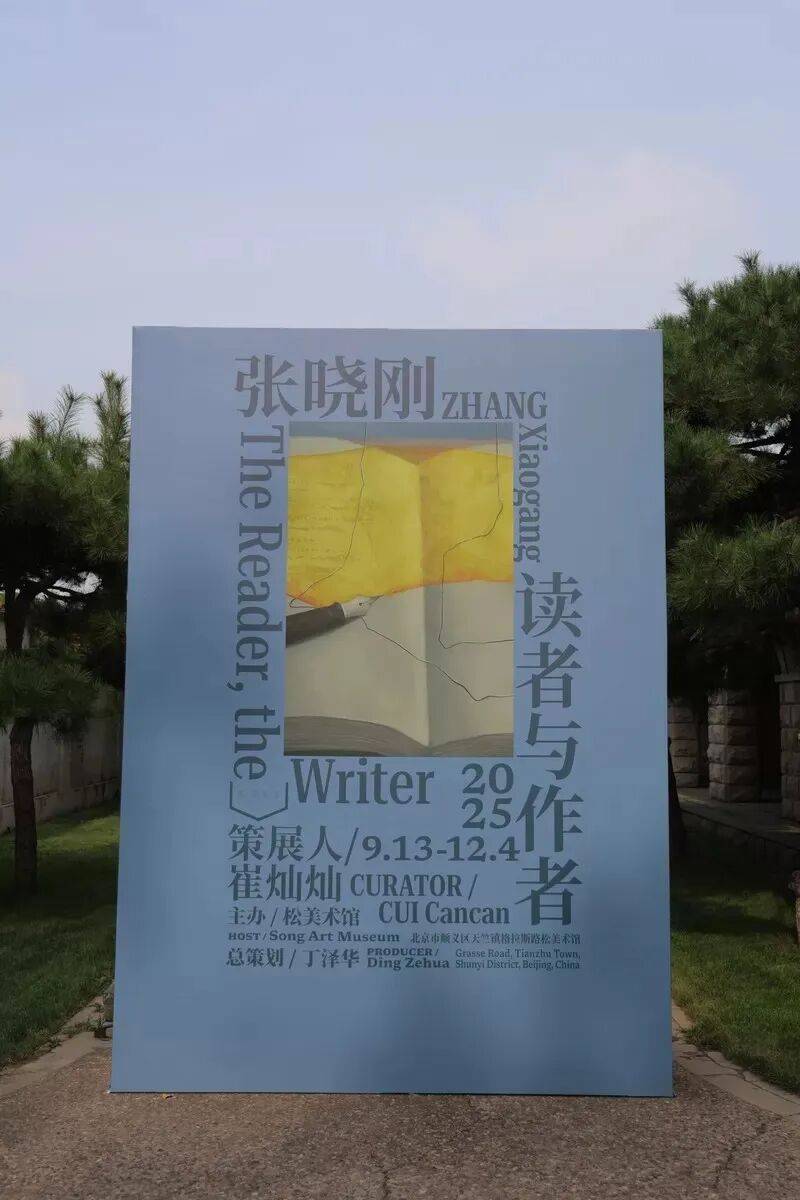

���ߣ��ҫ�� �����ҫ��

�D��δ��(j��ng)�ڙ�(qu��n)��������

2025��9��12�������Ԅ���(g��)չ���x���c���ߡ��������g(sh��)�^�_(k��i)Ļ������չ�[�ɴޠN�N��(d��n)�β�չ������չ���s350����Ʒ���w�L��(hu��)���ָ�����ӛ�����FӰ�ʬF(xi��n)ˇ�g(sh��)���L(zh��ng)�_(d��)�낀(g��)���o(j��)�Ą�(chu��ng)��܉�E���ԡ��x�ߡ��c�����ߡ��������D(zhu��n)�Q��������̽ӑ��(g��)������ͥ���r(sh��)���cˇ�g(sh��)ʷ֮�g�ď�(f��)�s�P(gu��n)ϵ��

ˇ�g(sh��)�ҏ��Ԅ�

�����չ�����ޠN�N��ʾ�ڲ߄����Ԅ���չ�[�r(sh��)���R�T������(zh��n)���ڻI��չ�[֮�����ޠN�N�յ����Ԅ��ā�(l��i)��һ�䮋(hu��)��(c��)�����а������ͬ�汾����Ʒ�����@Щ��(hu��)��(c��)һ�����w�F(xi��n)�ˏ��Ԅ��о��Y�ϵ��S��������չ�[�ṩ�˴������о�����(j��)�������;�������һ������Ҳ�o�ޠN�N����(l��i)�˲�չ���y����������Ҫ�IJ�չ�˺͌W(xu��)���ь�(du��)���Ԅ�����Ʒ�M(j��n)���˳��Փ��������ڴ˴�չ�[���ҵ���(d��)���҄e�_(k��i)����Ī�(d��)���������ɞ�ޠN�N��Ҫ��Q�Ć�(w��n)�}��

�ޠN�Nϣ��ͨ�^(gu��)�˴�չ�[�ʬF(xi��n)���Ԅ���50��Ī�(d��)��ˇ�g(sh��)�v���������չ�[����ּ��ͻ��ijһ��������nj�ijһ��������չ�[�����ĺ���������ԇ�D�����Ĺ����c����ϵ�е��P(gu��n)ϵ�M(j��n)�����������c���ϣ���(g��u)��һ��(g��)ȫ�µď��Ԅ�չ�[������

���ڴ����ޠN�N�x���ԡ����ͥ������չ�[�������c(di��n)�����^(gu��)ȥ��Փ�����������ͥ�����������c�r(sh��)�������w�Լ��Ї�(gu��)���(hu��)׃����P(gu��n)ϵ���M(j��n)��̽ӑ��Ȼ�����˴�չ�[ԇ�D�����@һ���y(t��ng)ҕ����̽ӑ�����1993������(hu��)�Z(y��)���£��Ǐ��Ԅ��������˄�(chu��ng)���ˡ����ͥ��ϵ����Ʒ���Լ�����ڼ��w�vʷ�У����Ԅ��Թ�����Ӱ����ʽ�ʬF(xi��n)��(g��)�wҕ����չ�[��Ԓ�}�ؚw����(g��)�������c����Č�����

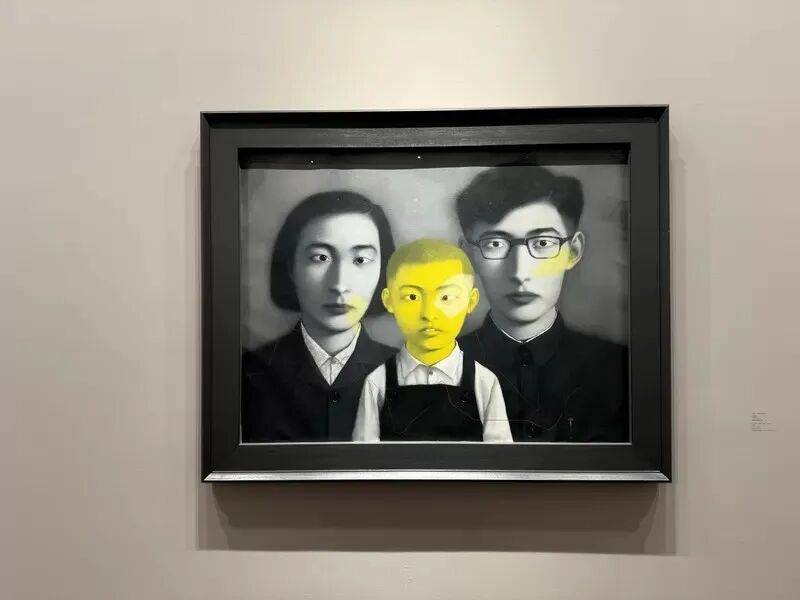

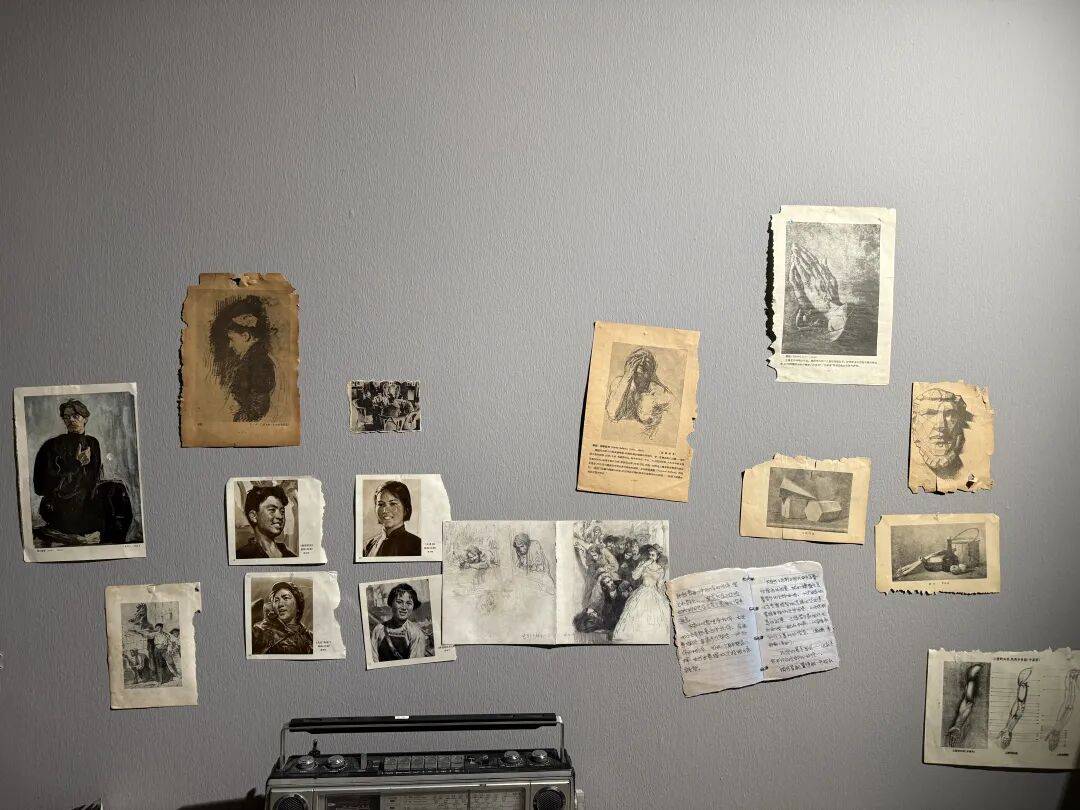

չ�[߀���T(m��n)�O(sh��)��1980�ꌣ�d������̽ӑ���Ԅ���20���o(j��)80����c�r(sh��)����ˇ�g(sh��)ʷ֮�g�ľo��(li��n)ϵ��������չ�[�O(sh��)�еĎׂ�(g��)��Ԫ�У���ĸ�H����Ԫ�Ȟ�����עĿ��ԓ��Ԫͨ�^(gu��)չʾ���Ԅ��c��ͥ��Ѫ���P(gu��n)ϵ�ľo��(li��n)ϵ�����������䂀(g��)������h(hu��n)����(du��)����Ʒ�������^�������Y(ji��)��(g��u)����е����Ӱ���

��չ�˴ޠN�N�F(xi��n)��(ch��ng)��(d��o)�[

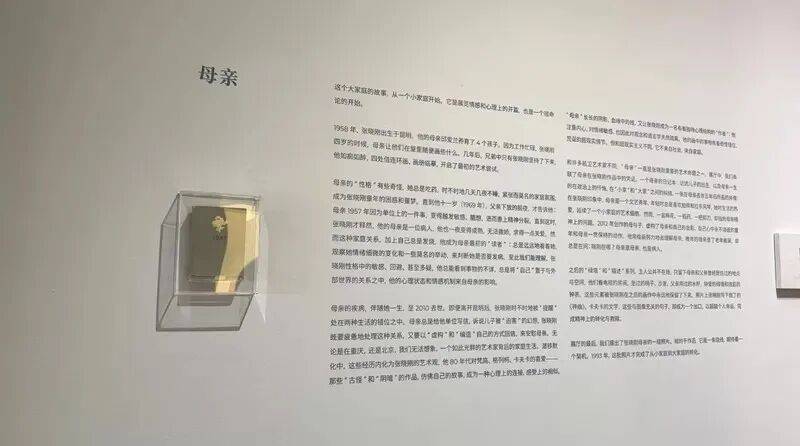

���ԡ�ĸ�H������չ�[���_(k��i)ƪ����ζ��չ�[�Ĕ��½Y(ji��)��(g��u)��һ��(g��)���ӛ���о��ĽY(ji��)���w������������Y(ji��)��(g��u)�������������ͥ���Ĺ���һ��(g��)С��ͥ��ҕ��չ�_(k��i)����

�ġ�ĸ�H�����l(f��)��˽��ӛ����Դ�c(di��n)

չ�[���_(k��i)ƪ�ԡ�ĸ�H�����}����ʾ���Ԅ���(chu��ng)����ӵ�����c������Դ��

��չ�˴ޠN�N��ʾ����ÿ��(g��)�˵ij��L(zh��ng)�v���c����܉�E������ͥʼ�K���������P(gu��n)��Ҫ�Ľ�ɫ��ͯ��r(sh��)�ڵĽ�(j��ng)�v����(du��)��(g��)�˃r(ji��)ֵ�^�c��е������������h(yu��n)��Ӱ푡���ˣ�����չ�[�ԏ��Ԅ�����ĸ�H�Ĺ��������c(di��n)��չ�_(k��i)������

�c����ǰ�l(w��i)ˇ�g(sh��)�Ҳ�ͬ�����Ԅ��x����һ��(g��)���϶���(d��)�ص��}�ġ���ĸ�H���@һ�}���ڮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)���r�ٳ��F(xi��n)�������Ԅ���ĸ�Hϵ����Ʒ�s؞����������ʮ��Ą�(chu��ng)�����������Ԅ�������1958�������������ĸ�H�B(y��ng)�����Ă�(g��)�������ڏ��Ԅ��Ěq��������ֵ20���o(j��)60�����ĸ�H������æ�����ֹ���ӂ�����y�ܣ���o�����ְl(f��)���P�����������݃�(n��i)������ˣ��Ҳ���Ǐ��Ǖr(sh��)�������Ԅ��_(k��i)ʼ�����ڸ弈�ϵ�Ϳ�f��Ȼ���������������������(g��)�ֵ���uʧȥ�ˌ�(du��)�L��(hu��)���dȤ��Ψ�Џ��Ԅ���(du��)��(hu��)��(hu��)���Ъ�(d��)犣����_(k��i)ʼ�ռ���(hu��)��(c��)�����Ҹ��N�Y����

����(du��)���Ԅ�������ĸ�H��Ӱ��h(yu��n)��ֹˇ�g(sh��)���������l(f��)�F(xi��n)ĸ�H������ˎ���ҕ�(hu��)����һ�NĪ����ֵĠ�B(t��i)��ֱ�����Ԅ�11�q֮ǰ����һֱ�������@�N����ġ��o���ҳ�M���x�еļ�ͥ�Շ��С�ֱ�����H���V����ĸ�H��20���o(j��)50������λ��һ���»����˾�����ѰY���@�N����ļ�ͥ�Շ������ٵď��Ԅ�׃�É����Ҳ��H����Ҳ��ʹ���ɞ�ĸ�H�ġ��x�ߡ�������Ҫ�^��ĸ�H��(x��)�ı���׃��������ĸ�H��Ī����B(t��i)���Դ��Д�ĸ�H�Ƿ��(hu��)�l(f��)�����@�ӵĽ�(j��ng)�v������ˏ��Ԅ������������ɣ��Լ����ڰl(f��)�F(xi��n)�����Ӱ����(x��)�T����ĸ�H�c�����P(gu��n)ϵ��Ҳ�����ˏ��Ԅ�������������

ֱ��20���o(j��)80��������Ԅ��_(k��i)ʼ���p��������п����������屾�A��ˇ�g(sh��)���c�܌W(xu��)�ҕr(sh��)���������R(sh��)���Լ���(du��)�@Щ��Mꎰ����n��֮�е������ϲ��(��i)��Դ��ͯ��r(sh��)���µ�����c��B(t��i)���غ����ڏ��Ԅ�����Ʒ�У������ܿ����ɂ�(g��)����ķ��x������֮�g�ľ��x�����Լ������ꎰ������ʬF(xi��n)��һ�N���F(xi��n)��(sh��)�ĸ�������(du��)���Ԅ��������M������һλ���r��ˇ�g(sh��)��������ͥʼ�K�ڱ���Ӱ�������

����չ�[�ԏ��Ԅ���ĸ�H�cͯ�꣬�Լ�ˇ�g(sh��)�Ҫ�(d��)�صĂ�(g��)�Ԟ��_(k��i)ƪ���mȻ��Ҷ���(j��ng)�v�^(gu��)�ǂ�(g��)��r(sh��)�����������ƵĴ�r(sh��)������ÿ��(g��)�˕�(hu��)�в�ͬ�ķ���(y��ng)���@Щ��ͬ�ķ���(y��ng)���S��(l��i)Դ�ڼ�ͥ����(j��ng)�(y��n)����x�c��С���������ĸ�H����Ԫ��һ��(g��)С��ͥ�_(k��i)ʼ�v�����ͥ�Ĺ�����ͬ�r(sh��)������W(xu��)����ЙC(j��)�������QՓ�ĽǶ����v��ˇ�g(sh��)��һ��Ҫ�挦(du��)��ĸ�H���µ�Ѫ���c�L(zh��ng)�L(zh��ng)���Ӱ���@Ҳ�DZ���չ�[�ĵ�һ��(g��)��(l��i)Դ��

1980������x�ߵĕr(sh��)��

�M(j��n)�롰1980������x�ߵ������չ�d���ޠN�N����˞�Ό��@һ�r(sh��)�ڶ��x�顰�x�ߵĕr(sh��)������20���o(j��)80�����һ��(g��)��M��֪�������������X(ju��)�ѵ���������������܌W(xu��)���Ļ����ČW(xu��)���Ӱ������(l��)��ˇ�g(sh��)ӿ���Ї�(gu��)��ͬ�r(sh��)�Ї�(gu��)���y(t��ng)�Ļ�Ҳ���@һ�r(sh��)�������l(f��)���C(j��)���ʬF(xi��n)���ٻ��R�ŵľ������������(g��)80������Ա�ҕ��һ��(g��)�x�ߵĕr(sh��)����

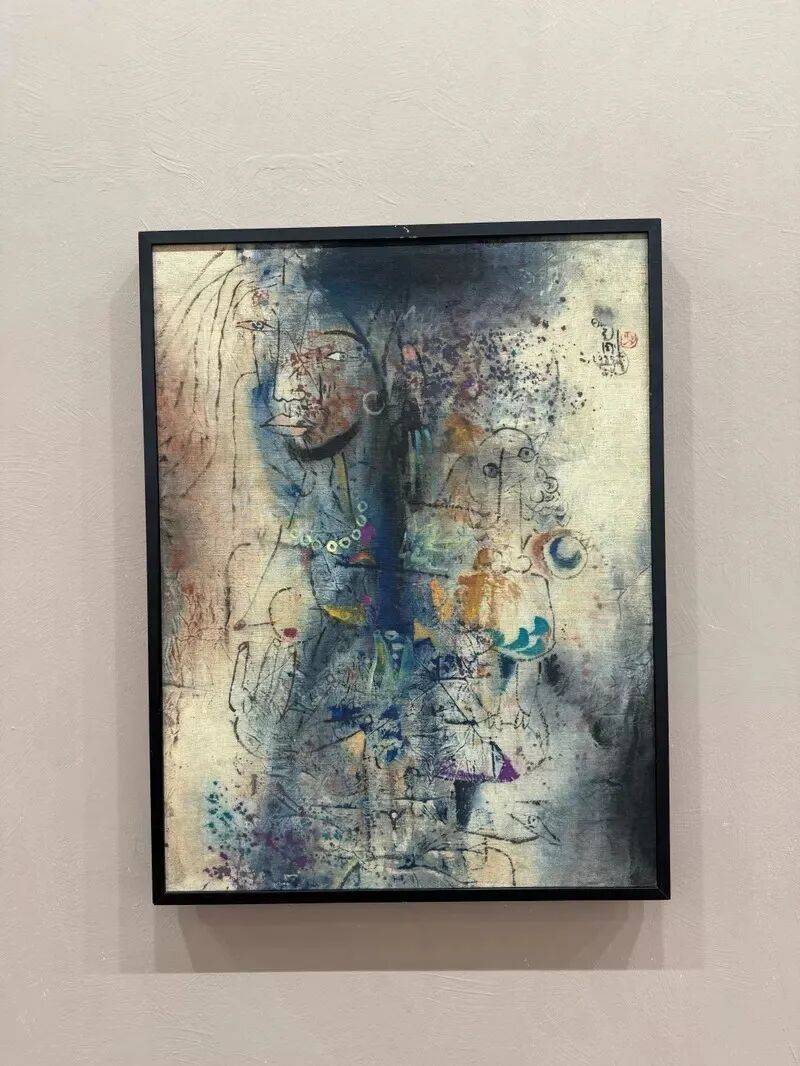

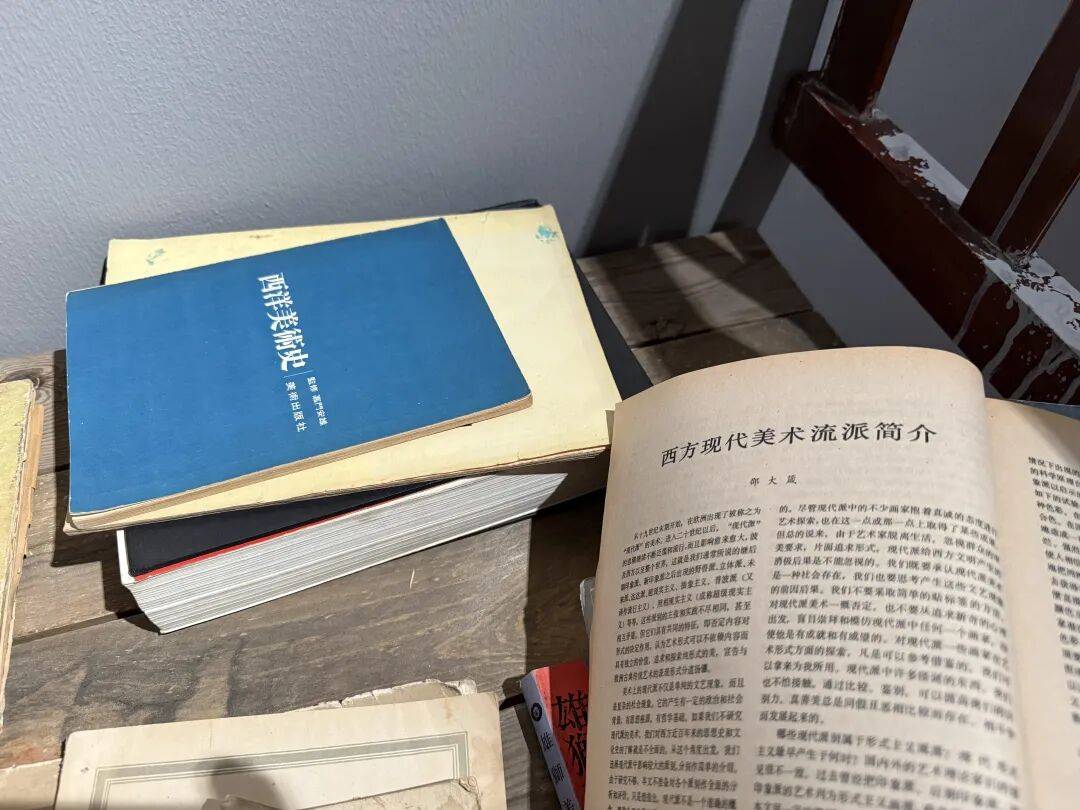

��չ�d�����ޠN�Nչʾ�ˏ��Ԅ���20���o(j��)80����ܵ��ĸ��Nˇ�g(sh��)�L(f��ng)���Ӱ푡��������^�����Կ������Ԅ�1981���ڰ��΄�(chu��ng)���IJ���(hu��)���ڄ�(chu��ng)���r(sh��)�����Ԅ�������ľ���������B(t��i)�c���չP�������ϵ�����(li��n)ϵ��ԇ�D�_(d��)����߹P���ǷN���ɵĠ�B(t��i)���ڏ��Ԅ��IJ�ͬ��Ʒ�����^��߀���Կ������пº�Ī���ﰢ���Ӱ���չ�d��߀չ���ˏ��Ԅ���(chu��ng)��������Ψһ��һ������(hu��)���@Ҳ��ԓ��Ʒ���״�չ�����ޠN�N��(qi��ng)�{(di��o)�@һ�c(di��n)������?y��n)����ǂ�(g��)���s���x�ߕr(sh��)����������Ҳ��(hu��)�@�F(xi��n)����(l��i)����ˇ�g(sh��)�ҕ�(hu��)�x����x��ijЩԪ�������ᵽ����(d��ng)�r(sh��)���(hu��)�ϵ�̎���������ŵ�����(l��)�������Ӱ�����Ԅ��Լ�Ҳ���ᵽ�����I(l��ng)�����Y��ĵ�һ���¾���ȥ��(sh��)���I��(sh��)���Ǖr(sh��)���A��(sh��)���˝M�黼���˂��������@ȡ֪�R(sh��)��

Ȼ������Ȥ�������M��1980���ͨ����������һ��(g��)��M����͟���������һ��(g��)��M���w��������������ޠN�N����x���Ԅ�����ӛ�r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)��һЩ��(x��)��(ji��)�����ǂ�(g��)��ض����x�ߵ���������Ԅ��ă�(n��i)���c���w���������1982�������Ԅ���W(xu��)���I(y��)���(l��i)���������Ҳ���������ֻ�����������RƬ����S��(d��ng)�ˎׂ�(g��)�µĽ���������1983�������Ԅ���ؚ�F�������ж��^(gu��)��һ������1984�꣬�����L(zh��ng)���c���ѺȾƾە�(hu��)�����Ԅ�θ��ѪסԺ��ֱ��1986�������Ԅ��Ŷ��^(gu��)��һ�����е����ەr(sh��)������һ�������{(di��o)�ش���������Ҳ��(j��ng)�v��һ�ΐ�(��i)�������Į�(hu��)������Ҋ(ji��n)�س��F(xi��n)�������������ͱ˰���ɫ�ʡ�Ȼ�����@�N�����еı˰���������20���o(j��)80���ĩѸ�ٱ�������

20���o(j��)80���ĩ�����Ԅ����»ص��F(xi��n)��(sh��)�����l(f��)�F(xi��n)�F(xi��n)��(sh��)�h(yu��n)�ȕ�(sh��)����Ĺ��¸���(qi��ng)������������@��(g��)չ�d�����^�����ܿ����Ї�(gu��)20���o(j��)80�����һ�Κvʷ���Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�Ҳ���������ˇ�g(sh��)ʷ�_(k��i)�ŌW(xu��)��(x��)�Ěvʷ��Ҳ�ܿ���һ��(g��)��(g��)����һ��(g��)���w��������x�ߕr(sh��)���еĪ�(d��)������������(g��)չ�[����ޠN�N֮ǰ���f(shu��)�����@���ͥՄ?w��)�С��ͥ�����@���w��80���Մ?w��)����Ԅ��Ă�(g��)�ˡ����Ԅ���20���o(j��)80���ʼ�ڼ��w���K�ڂ�(g��)����ֱ��1993����һ��(g��)���������߲ų��F(xi��n)���@��(g��)����Ҳ��(bi��o)־���Ї�(gu��)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)ֹͣ���������W(xu��)��(x��)�ĺ�(ji��n)�ε�·��

�����ͥ�������w�c��(g��)�w�Ľ���

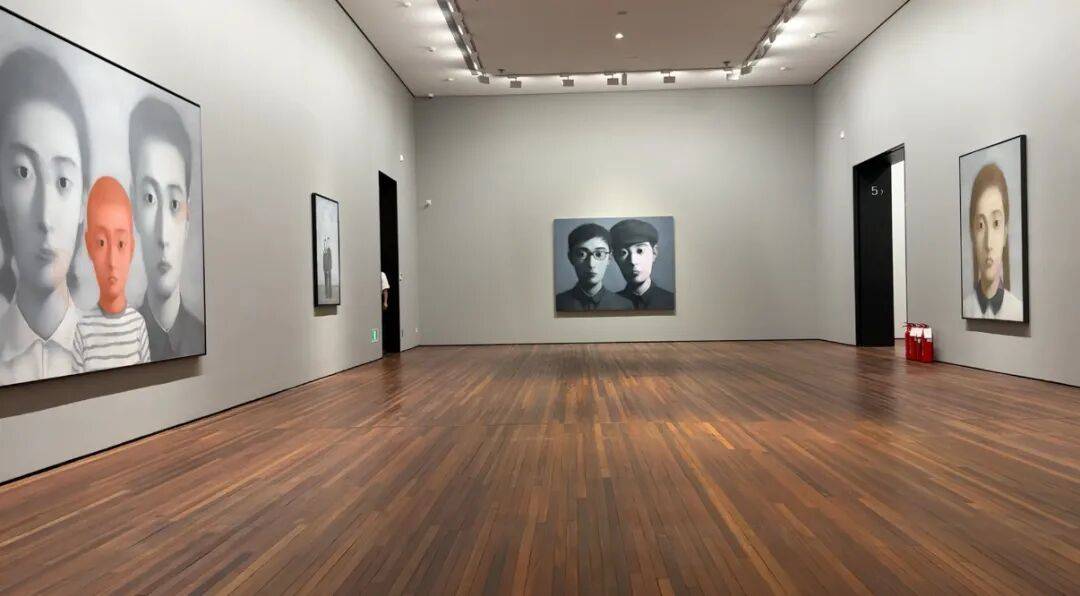

չ�[����Ҫ��Ԫ�����ͥ�����гʬF(xi��n)�ˏ��Ԅ�1993����2006��Ĵ��������ޠN�Nָ�����@�����״�Ҋ(ji��n)����˱���ġ����ͥ����Ʒ������չʾ���^(gu��)ȥ���@Щ��Ʒ�������u��(hu��)��Ѳչ�����dz��F(xi��n)�����˴�չ�[�����سʬF(xi��n)��1995����2006���g�����ͥ��ϵ�еIJ�ͬ�Z(y��)���L(f��ng)�����ޠN�N�J(r��n)�飬1993�ꏈ�Ԅ��_(k��i)ʼ��(chu��ng)�������ͥ��ϵ�Еr(sh��)���W(xu��)��ͨ�������c���Ԅ����Ї�(gu��)�vʷ�Լ����w���x������P(gu��n)ϵ(li��n)ϵ����(l��i)��Ȼ�����ڴޠN�N����(l��i)�������ͥ��ϵ���Ўׂ�(g��)�dz�����֮̎��

���ȣ������ͥ���Ą�(chu��ng)���`��Դ��һ��������1992�������Ԅ�ǰ����(gu��)��������ͣ��������(g��)�������Ԅ�߀ǰ�����m�ͷ���(gu��)���ڳ��l(f��)ǰ�����o����ë���x��(xi��)��һ���ţ������ᵽ������ǰ����ɵĹ��l(xi��ng)����(du��)���������@��һ�γ�M�F(xi��n)�����x��ʥ��ζ���ó���Ȼ�����ڵ�(gu��)�IJ����^���B�m(x��)�ɂ�(g��)���^���F(xi��n)�����x��Ʒ���Ԅ�ͻȻ�е�һ�N��(qi��ng)�ҵ�ƣ������(du��)�F(xi��n)�����x�a(ch��n)������ľ�С�ֱ������������ϣ�غ��R�����ص���Ʒ���R�����،�(du��)��(hu��)����g���ؽM��ƽ�滯̎�����Լ���ϣ����Ʒ�ЈD�ď�(qi��ng)��������������(d��ng)�ˏ��Ԅ���ʹ�����r(sh��)�R���ˌ�(du��)�����F(xi��n)�����x���P(gu��n)ע����1993���_(k��i)ʼ�������ͥ��ϵ�еij��F(xi��n)����(bi��o)־���Ї�(gu��)�D��W(xu��)�r(sh��)�����_(k��i)�����������(g��)90������Ї�(gu��)��(d��ng)���L��(hu��)�г��F(xi��n)�˴������^��̖(h��o)��ƽ��D�����Ľ����ҕ�ǁ�(l��i)�����@�ƺ���һ�N����Ԓ�Z(y��)������1993����Z(y��)��������ȫ�njW(xu��)Ժ�ɺͬF(xi��n)�����x�����ı��������D��W(xu��)�ĺ�(ji��n)�s������(g��u)����һ��(g��)��(qi��ng)�ҵĔ������@Ҳ�ǡ����ͥ��ϵ����90�����׃�������Ҫ��ԭ��

�����ͥ��ϵ�е���һ��(g��)����֮̎����������׃��������(du��)�Ї�(gu��)�Ŀ̰�ӡ������20���o(j��)�Ĵ֕r(sh��)�g������������ý�w�Ͳ����^��(du��)�Ї�(gu��)�������������Ҫ��(l��i)�ԃɂ�(g��)���棺һ��19���o(j��)ĩ20���o(j��)���V�ݵ����N��(hu��)�����L�Ĉ�(ch��ng)������������С����������Ї�(gu��)�������Լ������zӰ�����R�ˡ��β����Ĕz�Ľ�(j��ng)���Ї�(gu��)����Ȼ���������ͥ��ϵ�еij��F(xi��n)����(bi��o)־�������ˌ�(du��)�Ї�(gu��)�ⲿ�^���Ŀ̰����L(f��ng)�黯ӡ��һ�N��(n��i)��������������ȡ�������Ԅ��״����L���Ї�(gu��)�˵������������@��(g��)�������粢���ɷ��b������ͼ��w���(hu��)��(g��u)��������ÿ��(g��)�˪�(d��)�صı������������ǷN��Ĭ����(ji��n)�g�͂��������@Ƭ����Ͷ���������ϵĹ�Ӱ��

�����ͥ��ϵ�еĂ���֮���Խ�(j��ng)�䣬���H��?y��n)���Ʒ�����ă?n��i)����߀��?y��n)�������C(j��)�ơ�1995���������ͥ���_����������L(f��ng)����ͬ�������Ԅ�������ʥ���_�p��չ���@���~��(ji��ng)��߀����������˹�p��չ����������ͥ�������ˡ��~�s�r(sh��)��(b��o)���Լ��౾20���o(j��)ˇ�g(sh��)ʷ��(sh��)�����@Щ��Ҫ��չ�[�͂���ý��ʹ�����ͥ���ɞ��Ї�(gu��)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)������������һ��(g��)��(bi��o)־�ԵĘ�(bi��o)�R(sh��)���κ��L��(hu��)��Ʒ�Ă�������һ�N���a(ch��n)��ʽ�Ă�������(sh��)�H�ϣ������ͥ�����Ї�(gu��)���״�չ�[����1997������ǰ����������չ����1997�ꡰ���ͥ�����Ї�(gu��)չ���r(sh��)�����^���ʬF(xi��n)��һ��(g��)��(d��)�ص����������@��(g��)������˂����Կ�����݅���^(gu��)ȥ�͚vʷ���@Ҳ�ǡ����ͥ����������ɢ�l(f��)������ԭ����

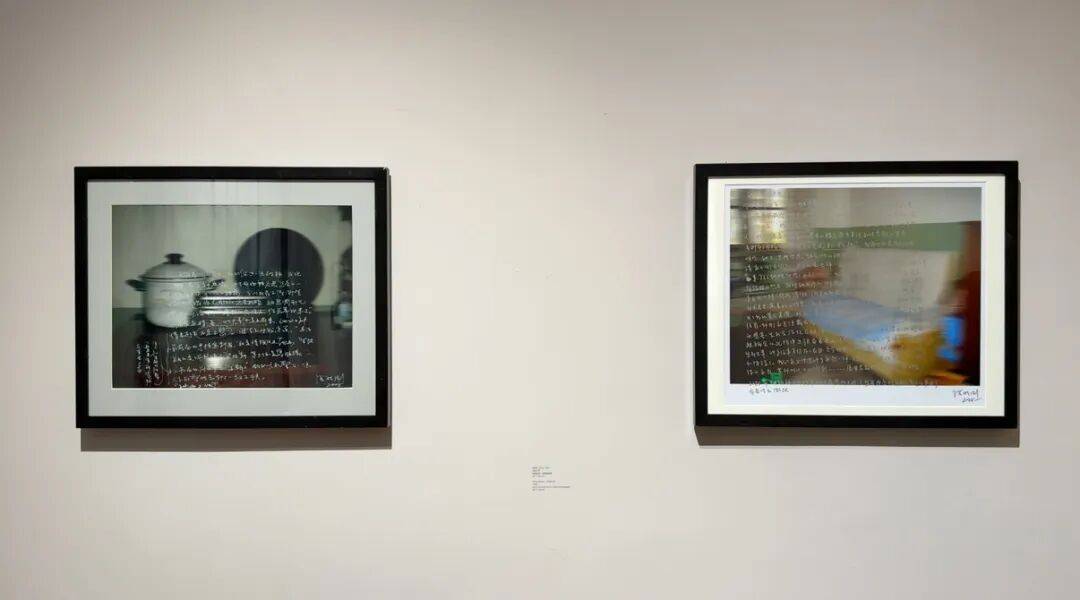

�ޠN�N߀�ᵽ�������ͥ��ϵ�о��Ўׂ�(g��)�@����ˇ�g(sh��)��������������������w�F(xi��n)�ڮ�(hu��)�е�����](m��i)�о��w�����ֺ���Ϣ��������`�Ё�(l��i)Դ��1993�ꏈ�Ԅ��ĵ�(gu��)�؇�(gu��)�o(w��)���g������һ���cĸ�H�ĺ�Ӱ�����@����Ӱ�������l(f��)�F(xi��n)���Ї�(gu��)�˪�(d��)�ص����ʽ����Ӱ�м��w�����з�ʽ������֮�g���P(gu��n)ϵ����ӳ���Ї�(gu��)���ڹ����c˽���I(l��ng)��֮�g�Ľ������@�N�����w�F(xi��n)���Ї�(gu��)�˵ļ��w�Ժ͂�(g��)������������ڡ����ͥ��ϵ���������������dz�������������κ�����Ҳ�������^���ĸ�ĸ���L(zh��ng)݅�����и���Ĵ��Q������ָ����w��(g��)�w��

����������ͥ����(hu��)���б��������V������ͬ�i�F(tu��n)������F�����^���ṩ��һ�Nӛ���͕r(sh��)�g�ĸ��ܡ�ͨ�����˂���(hu��)˼���r(sh��)�g��ӛ����(y��ng)�е��ΑB(t��i)���ڡ����ͥ��ϵ�������^��������һ�N�P(gu��n)�ڕr(sh��)�g��ӛ����Ԋ(sh��)����_(d��)����Ʒ�Ĺ����D��ؚw����(g��)��������

������(du��)�����ͥ���Ľ��x��۽��ڂ�(g��)���ڼ��w�е����R(sh��)�����Ї�(gu��)�ˌ�(du��)������һ�N������Ľ��x���@Щ�����ͥ��Ф��(sh��)�H�Ϸdz�������������������20���o(j��)60��70������˂�ÿ��ֻ�Ў״����յęC(j��)��(hu��)����(d��ng)�Ĕz��Ӱ�r(sh��)���˂���(hu��)������Ư�����·���չ�F(xi��n)�������롢�����õ�һ�����@Щ��Ƭӛ����ǂ�(g��)�r(sh��)���Ї�(gu��)�˵����W(xu��)��(du��)�����ϣ����ͬ�r(sh��)Ҳ��ӳ���Ї�(gu��)���ڕr(sh��)��׃�w�еć@Ϣ���r(sh��)�g�������Լ�����һ����һ���Ă�����������@Щ��ƷҲ���Ա�ҕ��һ�N�Ї�(gu��)ʽ�ġ�����ª�(d��)��ʽФ��

��ʧ���cӛ�������ڼ��ٕr(sh��)���Ќ�������

��ʧ���cӛ����ϵ���Ǐ��Ԅ���һ�M������Ҫ���x����Ʒ���䄓(chu��ng)���`��Դ��1997�ꡣ��һ�������Ԅ�ǰ���Ϻ�����һ��(g��)������(hu��)�h����(d��ng)�r(sh��)���Ї�(gu��)��̎�ڳ��л��ĸ߷�������1997����2000�����������(g��)���ж��ڽ�(j��ng)�v�����ٵ�׃�w�����Ԅ����ᵽ����90���ĩ������ׂ�(g��)�²��سɶ���������?x��)��Ҳ����ؼҵ�·������(g��)���з·�׃����һ��(g��)��Ĺ��أ��Ї�(gu��)���л���Ѹ���������c��ͬ�r(sh��)�����(hu��)�l(f��)չ�����|(zh��)׃�������M(f��i)�Ŀ���ӿ����ʹ�Õr(sh��)�g�����g���ڼ�����һ�ж�̎�ڿ���׃��֮�����@�N����׃������(l��i)���˵�ʧ�ظ����Aб�����˂��·�ʧȥ�˚vʷ��������(du��)��ӛ����ÿ��(g��)�˵ĸ��ܸ�����ͬ���ޠN�N���Լ��������ᵽС�r(sh��)�����߽o����������̵�ӛ��������(d��ng)��ij����_(k��i)��ϣ��l(f��)�F(xi��n)�����Џ�Ħ���_�����Z�����ٵ���(��i)���ŵ�ʮ���_(t��i)�֙C(j��)������r(sh��)�������R(sh��)���@Щ���ٸ�������Ʒ���](m��i)�нo������(l��i)̫������ϵ��|��(d��ng)����������Ї�(gu��)�@��һ��(g��)����׃���ĕr(sh��)������������Ԋ(sh��)���cӛ����ϵ�еij��F(xi��n)�@���Ȟ�ͻ�������Ԅ�ԇ�D�ص��^(gu��)ȥ��ӛ���������҂�(g��)�˵�����������ĕr(sh��)������(j��ng)�^(gu��)20��İl(f��)չ�����ɞ�r(sh��)����ӛ����ÿ��(g��)�˼�Ҫ�S���r(sh��)���ĺ���ǰ����ҲҪ�����r(sh��)����(du��)�҂������������҂�(g��)�˵ĕr(sh��)�g����Ʒ��Ԫ�أ��@Ҳ�ǂ�(g��)���Ļ����ݵ��w�F(xi��n)��

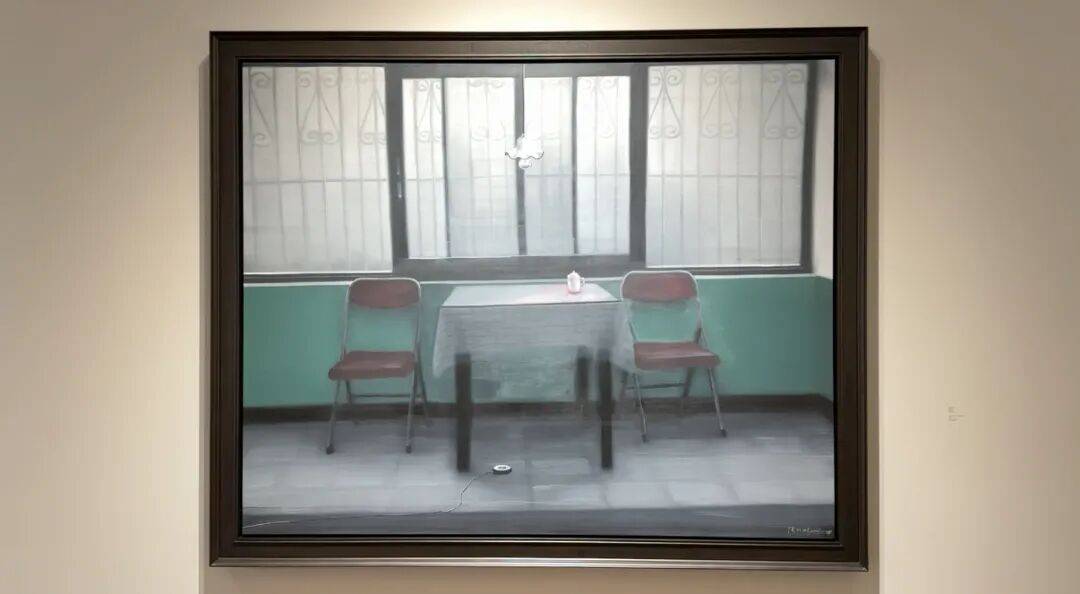

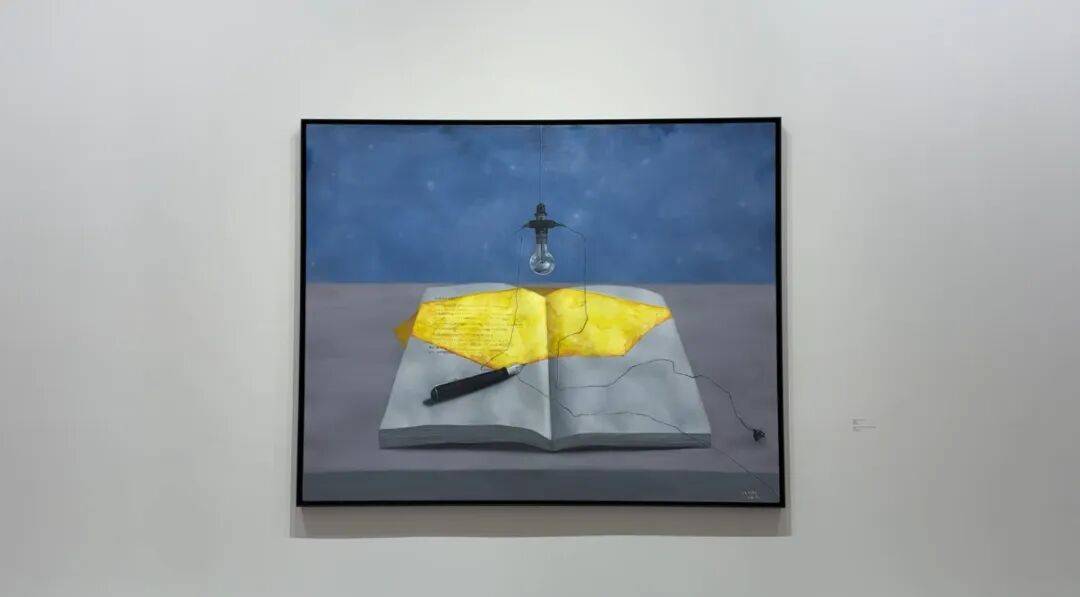

�ڡ�ʧ���cӛ����ϵ���������Ԅ����҂����L��һ��(g��)��MԊ(sh��)�⡢�����Қ�����������@��(g��)�����Դ�ڬF(xi��n)��(sh��)�ĕr(sh��)����ҲԴ��ˇ�g(sh��)�Ҍ�(du��)�^(gu��)ȥ������ͬ�����ڏ��Ԅ��ġ�Ԋ(sh��)���cӛ����ϵ���У����״�չ�F(xi��n)�˔������L��(hu��)��������ʲô�ǔ������L��(hu��)���������҂�����������ª�(d��)�����_(k��i)ƪ�������^(gu��)ȥ���F(xi��n)�ں�δ��(l��i)����(g��)�r(sh��)������ؽY(ji��)����һ�����ڏ��Ԅ��ġ�ʧ���cӛ����ϵ�������҂��״ο����˶����¼��ijʬF(xi��n)��ӛ���cʧ�����P(gu��n)ϵ���˿��c�^(gu��)ȥ���P(gu��n)ϵ�����h(yu��n)�cڅ�����P(gu��n)ϵ���ڸ߁���ġ�ֹ�ھ��ۡ�����Ҳ��(bi��o)־�����Ԅ���Ʒ�����Ե��_(k��i)����

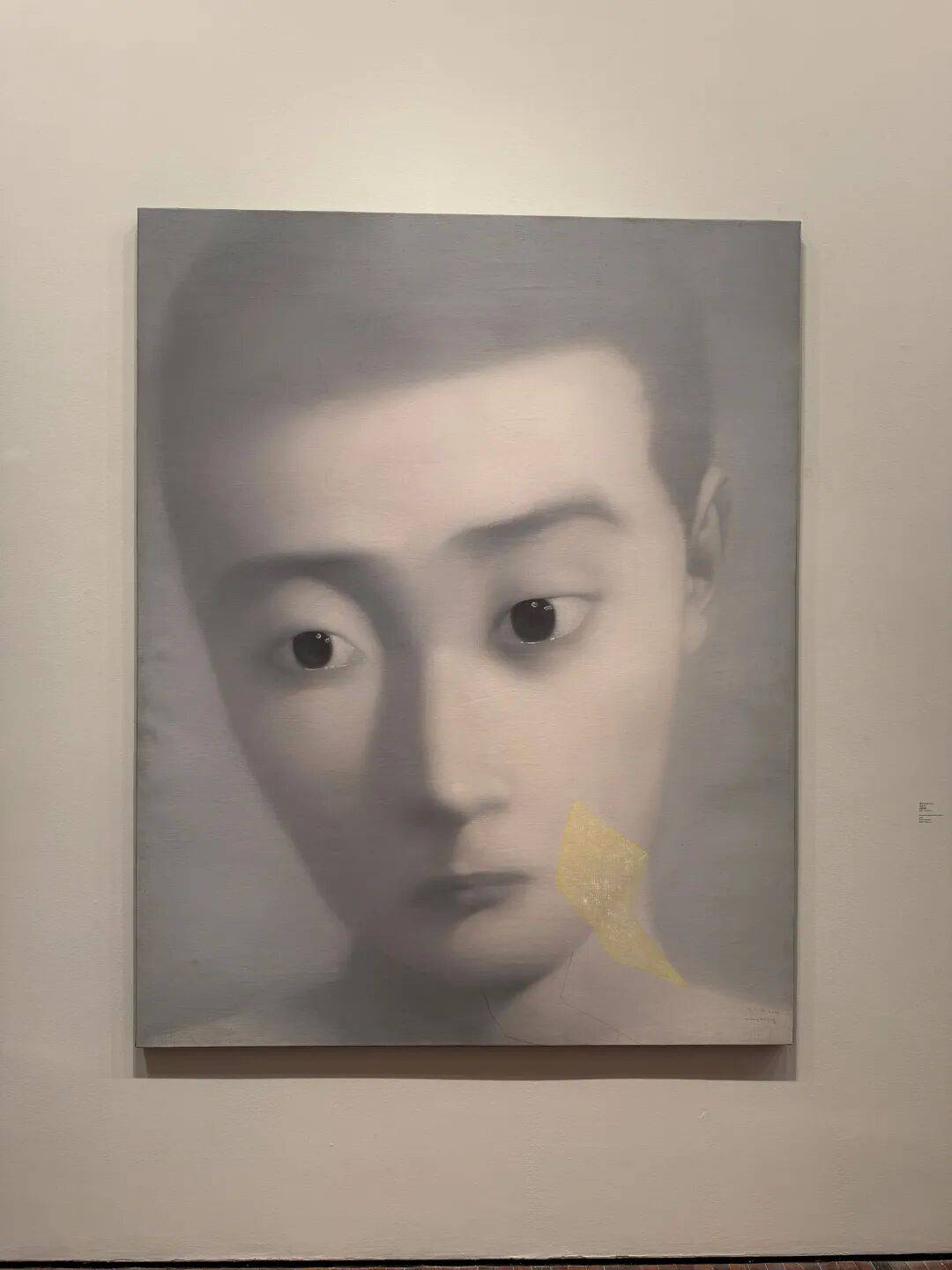

�����ĉ�(m��ng)�|���c��������ӛ���������c���ڵ�̽��(w��n)

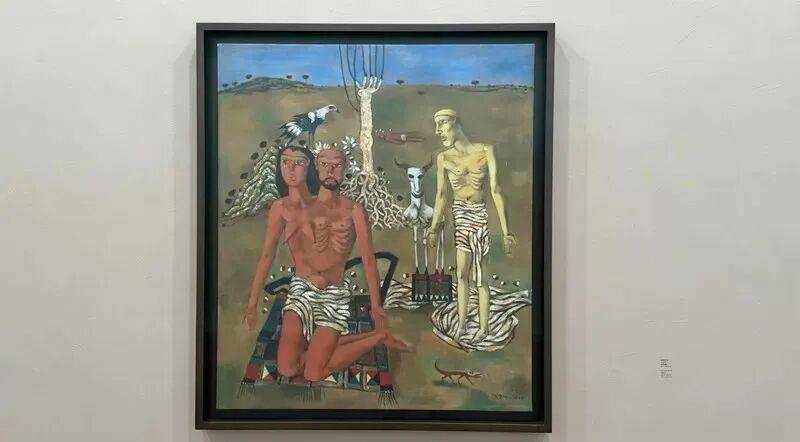

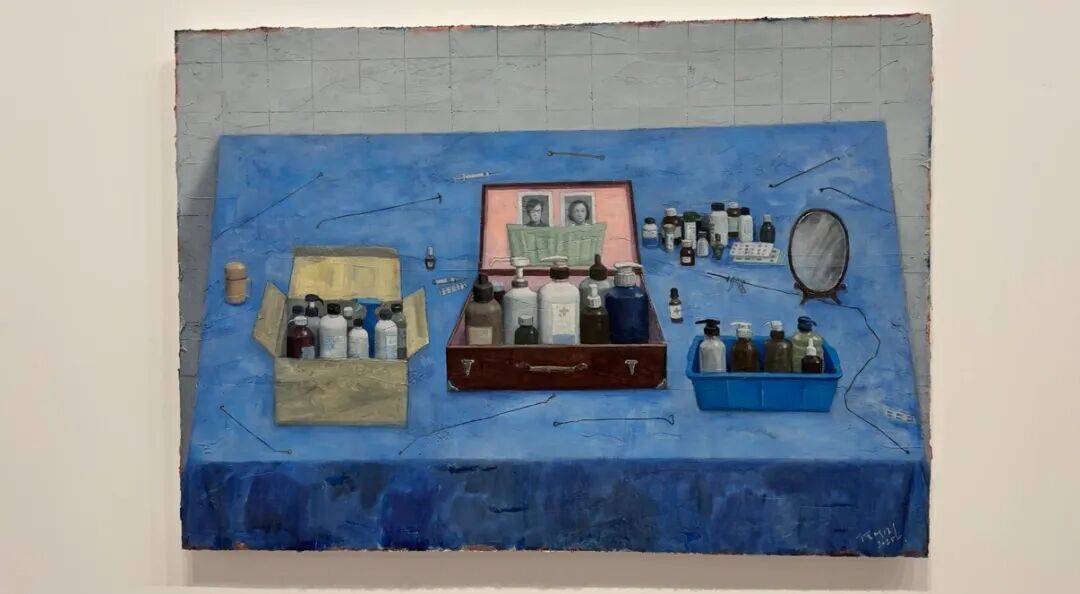

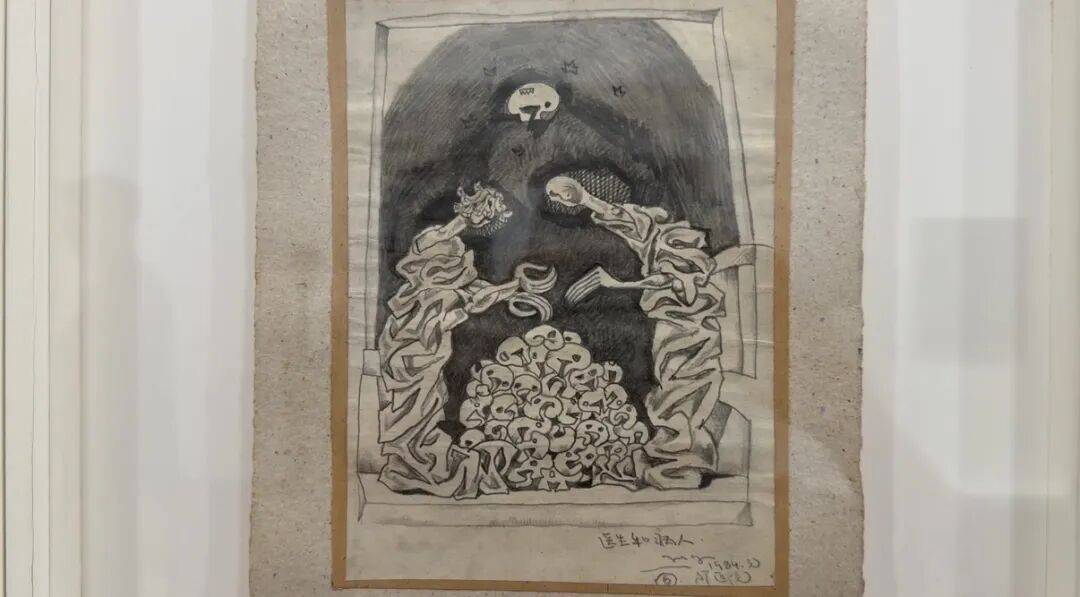

��չ�d�����ޠN�N�e�ἰ��һ��(g��)���}���������ĉ�(m��ng)�|����������1983�ꏈ�Ԅ���(chu��ng)����һ����ŮФ���Ȟ�����עĿ���@����Ʒ������Ů��¶�n��֮ɫ����(hu��)�����w������һ�N��(qi��ng)�ҵ��ڽ̸����@ʾ�����Ԅ���(d��ng)�r(sh��)�ܵ�����ˇ�g(sh��)����Ī���ﰢ�������пµ�ˇ�g(sh��)�ҵ�Ӱ������пµ��L��(hu��)��Ʒ�У������L��(hu��)�_(k��i)ʼչ�F(xi��n)����(du��)�����;������ı��F(xi��n)�������N(y��n)�����������ڽ̵ĺڰ���w����20���o(j��)80��������Ԅ��_(k��i)���ˌ�(du��)���F(xi��n)���ԑn���������L���ɿ˵���Ʒ���д����P(gu��n)���˵ļ����������;������������L�����Ԅ���(du��)�������g(sh��)ʷ�ČW(xu��)��(x��)����(du��)������ֻ��һ�N��(j��ng)�(y��n)�e����

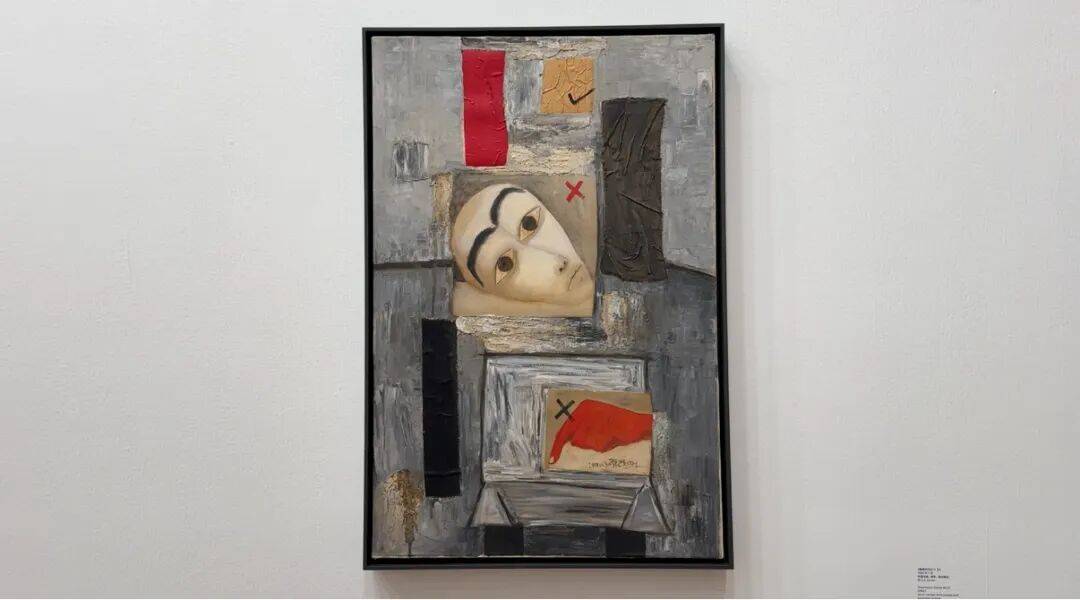

1984�꣬���Ԅ����L(zh��ng)���c���Ѿە�(hu��)��ƣ���(d��o)��θ��Ѫ��סԺ����(g��)�¡����t(y��)Ժ�������H�����ܵ��������R����Ŀ����ʹ���c���������c���ľ��x׃���|�ֿɼ������t(y��)Ժ������(g��)���������Ԅ����^(gu��)����26�q�����գ�����ϲ��(��i)���������������пµȕ�(sh��)���е��������ƺ��ҵ��ˬF(xi��n)��(sh��)�����_�c(di��n)���t(y��)Ժ�ĭh(hu��n)���c������(j��ng)�����ĸ��п®�(hu��)���е����ΘO�����ơ��Q��֮���x�ߵĽ�(j��ng)�(y��n)����һ���c���ߵĽ�(j��ng)�(y��n)���ں��������ˏ��Ԅ���һ����Ʒ�����ڰ����`ϵ�����@һϵ����Ʒ�ɞ鏈�Ԅ�ˇ�g(sh��)���ĵ�һ��(g��)�D(zhu��n)���c(di��n)��

�ޠN�N�J(r��n)�����ڰ����`ϵ�еij��F(xi��n)��(bi��o)־�����Ԅ���Ʒ������(g��)��Ҫ���������������Ԅ�����Ʒ����Դ���^����ı������ǁ�(l��i)������(g��)�˵������w�(y��n)���������ł�(g��)�������ĵ�����Σ��@����Ʒ�ij��F(xi��n)���������Ԅ�����Ʒ�����Ԍ����䐂��Ŀ��������ԇ�Dͨ�^(gu��)�L��(hu��)̽ӑ������`������(ji��n)��֮���](m��i)�Ї�(y��n)�C�ij��ԣ��Ͳ���(hu��)�a(ch��n)����(y��n)�C�ĽY(ji��)�����������ġ����ĉ�(m��ng)�|��ϵ���_(k��i)ʼ���P(gu��n)�����������`���^������������;�����������L���ɞ鏈�Ԅ���Ʒ�з���(f��)���F(xi��n)�����}��

�ޠN�Nָ�������Ԅ���50���ˇ�g(sh��)���������r(sh��)�����x�����r(sh��)�����������r(sh��)�����ǃ��ߵĽY(ji��)�ϡ��������{(di��o)����(g��)���c�F(xi��n)��(sh��)���r(sh��)����ˇ�g(sh��)ʷ֮�g���P(gu��n)ϵ�����������(g��)�˵����ҾS�o(h��)��

�ޠN�N�M(j��n)һ���U���������ᵽ�ġ����ĉ�(m��ng)�|���Լ�1984�ꏈ�Ԅ���Ժ�����P(gu��n)��(j��ng)�v��(du��)�������^�̓r(ji��)ֵ�^��Ӱ푣�ͬ��ֵ���P(gu��n)ע������(g��)20���o(j��)80������L��(hu��)��Ʒ�У���������(qi��ng)�ҵ��P(gu��n)�ڬF(xi��n)���ԵĘ�(bi��o)�Z(y��)����(du��)�������x��������(w��n)�ı��_(d��)���@Щ��80����Ļ���V��̽ӑ���܌W(xu��)���}�����@�N��(du��)���ڵĽ��]����(du��)�������b���Լ���(du��)�F(xi��n)���Եđn�]��һֱ����һ�l���������ڏ��Ԅ�����Ʒ����ֱ��2020�꣬�r(sh��)���ĵ���(l��i)���e��2020����2022�����g�����Ԅ���(chu��ng)���ġ�������ӛ��ϵ�����@һ�r(sh��)�ڣ�ȫ�����в��ı��l(f��)ʹ�˂�������l(f��)���˾�׃������Ҳ��ò��L(zh��ng)�r(sh��)�g���ڼ��С��@һ�r(sh��)�����˂�����ҕ�����������Լ���(g��)���c���(hu��)���P(gu��n)ϵ�����@�ӵı����£����Ԅ�����һ��(g��)���ص���һ��(g��)�r(sh��)�����x�����@һ�D(zhu��n)׃�x�������µ��������`�У���ʹ����(chu��ng)���ˡ�������ӛ��ϵ�����@Щ��Ʒ���L�������ǃ����оӼҸ��x�������B(t��i)��

������~�䡱�����Ԅ���ˇ�g(sh��)�^�c�r(sh��)�����C

�ڱ���չ�[�ġ�����~�䡱��K�У��ޠN�N̽ӑ���ڏ��Ԅ���50��Ą�(chu��ng)�������С������Ҫ����

�������@һչ�dּ���U�����Ԅ��Ą�(chu��ng)���^��1975�������Ԅ��ĵ�һλ�����ώ�������(du��)���a(ch��n)�������h(yu��n)Ӱ�����(d��ng)�r(sh��)�����Ԅ���δ�����^(gu��)���I(y��)Ӗ(x��n)����������(w��n)���Ƿ�(hu��)�^(gu��)ʯ���������Ԅ��ش�](m��i)���������S����ʾ�@�dz����������h����Ҫ��(hu��)ʯ����������ȥ���L��߅���������Դˁ�(l��i)���L�������@һ���h�o(w��)���е춨�ˏ��Ԅ����m(x��)�����ˇ�g(sh��)�^��

��ʼ�K�����L�Լ�����������߅�����Լ��c�����P(gu��n)�����������縸�H���µğ��������H��(��i)ˢ�ľG����ĸ�H����ӛ������ijЩ������@Щ��һ��������r(sh��)�������C����һ����tչ�F(xi��n)����������Ͷ�������Լ����c�˵��P(gu��n)ϵ��

���Ԅ��Ą�(chu��ng)����Ҫ�w�F(xi��n)������(g��)���棺��һ����ӛ���˕r(sh��)��������֮�������r(sh��)�������C���������ӛ���˼�֮ͥ������������ĸ����С�r(sh��)���������µ���Ϳ��g����������߀ӛ����һЩ���и����[���������Ե�����

�����c�ٳ��l(f��)���x���c���ߵ�ѭ�h(hu��n)

Մ�����Ԅ�������Ʒ��һ�����С���K���ޠN�N����ˏ��Ԅ�1992����Ǵ��������@�����дٳ��ˡ����ͥ��ϵ�е��Q����Ҳ��(bi��o)־�����Ԅ��������R(sh��)���X(ju��)�����Լ��Ї�(gu��)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)�С����ߕr(sh��)�������_(k��i)ʼ���ڴ�֮ǰ���Ї�(gu��)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)��20���o(j��)80��������������W(xu��)��(x��)��ֱ��90��������ԏ��Ԅ��������ˇ�g(sh��)�҂��_(k��i)ʼ̽���Ї�(gu��)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)�Ī�(d��)����·����1992��������������Ԅ������ˎ�?ji��n)�������m�r(sh��)�ڵ�ľ�宋(hu��)���M�ܮ�(d��ng)�r(sh��)�������ڬF(xi��n)���ԵĽ��]����(du��)�F(xi��n)�����x����������@Щľ�宋(hu��)�o����������̵�ӡ��

�؇�(gu��)�������Ԅ����r(sh��)�����ˌ�(du��)�ŵ�������o(j��)�������P(gu��n)ע��ֱ��������ϵ�С��Ą�(chu��ng)���������˱��_(d��)���F(xi��n)��(sh��)�Ķ��ط��Ѹ��������½��b�������o(j��)�L��(hu��)���Z(y��)������(du��)�ڏ��Ԅ�����������һ��(g��)�����ˇ�g(sh��)�ң�����2024�����������ԇ�D�����˽��^(gu��)ȥ������Ϥ�����������o(j��)ˇ�g(sh��)���ٴγɞ�һ��(g��)�x����

2024����ǰ���W������һ��(g��)���µĕr(sh��)�g���^�������o(j��)�L��(hu��)����ϣ�D��������Ľ�����ʯ�ڮ�(hu��)�Լ������^���M���Ԅ�ƽ�r(sh��)����^���������������g����ÿ��һ�����ȥ�����^���^���@ʾ������(du��)֪�R(sh��)�Ŀ����������ƿʵ��ڹ��������Ќ���������

�^(gu��)ȥ���˂����f(shu��)ˇ�g(sh��)��Ҫ���_(d��)�Լ������ڴޠN�N���X���У���һ��(g��)���}�����һ��(g��)��30�q�r(sh��)���Լ���40�q�r(sh��)���Լ�һ�ɲ�׃�����@��ȫ��һ�N�^(gu��)�ȵ��ԑ��О������_(d��)�Լ�����һ���Dz������������ͨ�^(gu��)�c����Ľ������c�r(sh��)��ˇ�g(sh��)ʷ���P(gu��n)ϵ�����´_�����ߵ�λ�������¶��x�Լ����@Ҳ�DZ���չ�[���x���c���ߡ��@һ�������}���w�F(xi��n)��

�Y(ji��)�Z(y��)��һ��(g��)�P(gu��n)�ڡ�ÿ��(g��)�ˡ���չ�[

�����x���c���ߡ����H�Ǐ��Ԅ��Ĺ�����Ҳ���҂�ÿ��(g��)�˵Ĺ��¡����ޠN�N�ڌ�(d��o)�[�п��Y(ji��)����ͨ�^(gu��)��(g��)�w�c��ͥ��ӛ�����^����������˼���ڕr(sh��)����������α���������ͨ�^(gu��)ˇ�g(sh��)�ҵĈ�(ji��n)���c�D(zhu��n)�Q��Ҳ��Ҋ(ji��n)�����ͬ�ľ��������c���H֮·������

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)