ԭ��(chu��ng) �����������IJ܌W(xu��)���t�W(xu��)��

���IJ܌W(xu��)���t�W(xu��)���������������㽭�ż�������2024��4�°���

��(n��i)�ݺ���

ԓ�����؏Č����²ܼҾ�����е�̽ӑ���P(gu��n)�ڡ����¡��c�����Z�����о��@�ɴ��n�}չ�_���Փ������̽���߽���ѩ�۵����`ͨ����ֻ���߽���ѩ�ۣ��������M(j��n)���t�lj�����ԓ��ͬ�rҲ�����ߔ�(sh��)ʮ��ܼt�W(xu��)�о����ĵ�һ�ΌW(xu��)�g(sh��)���Y(ji��)��

Ŀ �

���� ̽���߽���ѩ�۵����`ͨ��

�� ��

�湦�ڵ£�����ӛ�������屾�����R

һƪ���^��������֡�

�����h(yu��n)��ӛ�������������ܱ܅�

���屾���Ĵ_�J(r��n)����

�a(b��)Փ���ĈԳֱ��������Ͽ����²ܼҵ����屾�����R

���²ܼҵķ�ū�˸���������Ԃ���

�p����ҕ�c����

�P(gu��n)�ڲ��a�h(yu��n)����w��

һ�}��е�����������

��ѩ�۵Ļؚw��Y(ji��)�͡��������̽ӑ

�������̿��������

�N�f��

��������������

�������������f���C

���C����Փ

��P�̏ġ����������鿵�����x���f�|(zh��)��

�����x���f�|(zh��)��

�P(gu��n)�ڡ���P�̏ġ��Ŀ��C

�����W(xu��)�|�u���c�̏���֪

��(j��ng)�� �v�c���n��

������ƽ�о��е�һ��ä�^(q��)

����������r�ڵ����H�c˼��

���ų�Ԋ��:����׃���c����Σ�C(j��)

�x�ģ�������еď�(f��)��

���w���R���X��

���صľ���(chu��ng)��

������������q�cͯū����

���������������������f������Փ�C

�����Բ��ϵ��C��(j��)�

������q�Ŀ���(j��)Փ�����a(b��)��

��ͯū�����о��������c(di��n)

����ͯū����̽��

���������@�sԊ�����f�ՂEͯ����١����x

���Eͯ��Ԋ����Z�x�о��������ԃ�(n��i)�ݽ��x

��m���Eͯ����ӺͲ���������ˇ�g(sh��)�ğ��

�������Eͯ����(j��ng)�v����ѩ�۵�Ӱ�

һ�l���P(gu��n)���Ͱ��²ܼҵ���Ҫ����

���������Ρ��Úw������

�P(gu��n)�����匚��֮��(zh��n)

�����Ρ��Úw��ʷ�Ͽ���

���o(h��)��ָʾ���������x�e���[ʹ

�о�

Փ���܌W(xu��)���c���t�W(xu��)���ă�(n��i)�ڜ�ͨ

��������ҕ�c(di��n)�еġ��܌W(xu��)��

��������Ĝ�ͨ

����ҕ�c(di��n)����(sh��)�C�����cӛ�����ϵ��������x

��������о�����Ҫ��

���w���R�c�o���R�о�

���t�lj����������Z�ٺͲ�ѩ�۵Ą�(chu��ng)����Y(ji��)���ϣ�

���١���֮���桱�������Z���[���ġ����¡�

���١���֮���桱��������[�]

���t�lj����������Z�ٺͲ�ѩ�۵Ą�(chu��ng)����Y(ji��)���£�

������Y(ji��)

����������c��ѩ�۵Ą�(chu��ng)����(g��u)˼

��(f��)���d�w

�����t������ѩ�ۡ����t����Y(ji��)�����c(di��n)�̓�(n��i)��

�ԡ�������Z�������

���|���|�顱

ԭ���ÓQ

��Ԓ��(n��i)�����ċz�ʵ�����

��ѩ�۵��˸�ʽ�͚��|(zh��)��̽

�������ʽ���䂀�w�͕r�����x

�p�ؚ��|(zh��)�������c��˼

��ѩ�ۄ�(chu��ng)����Y(ji��)���p��ˇ�g(sh��)Ͷ��Փ�V

����(chu��ng)����Y(ji��)

�p��ˇ�g(sh��)Ͷ��

��Ԫ����һԪ����

�Ը�ϵ�y(t��ng)��(f��)�s����

��ѩ�ۡ�ĩ�������е�ҕ�c(di��n)��Ԣ��

��ĩ�������Z�~Ų��

��ĩ����֮׃��ˇ�g(sh��)����

�p��ҕ�c(di��n)���O(sh��)�ú͌Ӵ�

��(n��i)���^�պ����ҽ���

���҇�ͬ��(g��u)�����b�����N(y��n)

���ͤ�����c���t�lj���

��ʯ��Y(ji��)��ʯ�^����

�ġ��a(b��)��ʯ���������ʯ��

��ū�˸IJ�������ѩ��

�ػ��L(f��ng)���

���������ġ��顱�c��ѩ�۵ġ��顱

���顱���������x�Ķ������`����

�ġ��������������^�[�@��

��ԁ�t�����a�͡����t������

�}���mԊ�͡��顱�^����

�Z���������ū�Ͱ��²ܼ�֮ʹ

�������ʷ�����c(di��n)

������ū��������ū�c�B(y��ng)�R�P��

�Α�Pī�͡�����ԡ��hՓ

�P(gu��n)�ڽ����Թ��

�p��ˇ�g(sh��)Ͷ�䣺�Z�����ڼ�ū�������O(sh��)�����x

�¾�

�Z�����Ů����������R�������ԃ�(n��i)��

���塱�c���ᡱ����ʡ�đB(t��i)�����������

���������c���w�����������Y(ji��)�ϵĵ���(y��n)�C��

���c�ã���(zh��)��ʼ�K������������

�ձ����ԵĚvʷ�e��

��ѩ�ی�����鱯����(g��u)˼ì��̽��

ģʽ�x�Q�������Z���x��

�_ͻ���}���������Ȼ���c���wżȻ��֮�g

��ּ������Ů֮���顱�İl(f��)й�c����

��ѩ�۵Ą�(chu��ng)���y�}�ͳ̸߱���ͻ��

����ԇՓ���t�lj���ˇ�g(sh��)��(g��u)˼�ă�(n��i)��ì��

����֮�����p��(chu��ng)����ּ�Č���

һԪ���������ֺͶ�Ԫ�Ե�ˇ�g(sh��)��(g��u)˼

���¾W(w��ng)�j(lu��)���鹝(ji��)��K

��ѩ�۵��z�����m(x��)���ߵijɹ�

���t�lj�����Ԋ���龳�Y(ji��)��(g��u)����Ԓ�Z����

��Ԋ���龳��������Y(ji��)��(g��u)֮һ���ۺ�

��Ԋ���龳��������Y(ji��)��(g��u)֮�����B��

��Ԋ���龳��������Y(ji��)��(g��u)֮�����f�M(j��n)

��Ԋ���龳��������Y(ji��)��(g��u)֮�ģ�ݗ��

��Ԋ���龳�����P(gu��n)�IԒ�Z�Ą�(chu��ng)��

���t�lj����ı���ϵ�y(t��ng)�Ŵ�С�f����ˇ�g(sh��)�İl(f��)չ

����Ա���ϵ�y(t��ng)������(g��u)���c�Y(ji��)��(g��u)���

�[���Ա���ϵ�y(t��ng)����(f��)���[���������[��

�A(y��)ʾ�Ա���ϵ�y(t��ng)���ΑB(t��i)�c�鹝(ji��)�ں�

����ˇ�g(sh��)�wϵ�Ĺ����c���x

�|(zh��)��(sh��)�c���`������(sh��)ˇ�g(sh��)�ăɷN���W(xu��)����

������ƿ��֮�����c������֮�ʡ��ı��^�о�

�����ַ����@¶�c���[

����(n��i)�ݣ�����(x��)�c����

���½Y(ji��)��(g��u)�������c���

����(sh��)ˇ�g(sh��)�ΑB(t��i)�İl(f��)չ�A���c���W(xu��)������

�����˼����ѩ�ی���������\(y��n)�ĽK�O�P(gu��n)��

������f�������顱�ı�ԭ��˼

�\(y��n)��(sh��)ԏጣ��������½Y(ji��)��(g��u)����☋(g��u)

���顱���ա�ì��

Փ���t�lj����ăɂ��������c(di��n)

�ɂ��������c(di��n)�ij��F(xi��n)�Ͳ���

���������M(j��n)�������顶ʯ�^ӛ����������c(di��n)

�������M(j��n)�������顶�t�lj�����������c(di��n)

���ϳɡ����h�^�̵�ˇ�g(sh��)̎��

Փ���x��Ҋ���t�lj����n�����ı�ʷ���x

�������}�t�^��ă�̎��ȱʧ�������

�������x������ҕ�����w�о�

������֮����ȱʧ���ı���(n��i)��

��ʡ�H�e������ȱʧ�ʹ��^�@�Ę�(g��u)˼

���x��Ҋ���t�lj����n�����ı�ʷ���x

��Ŀ�۽�����������

�������t�lj�����58��ɢՓ

�����D(zhu��n)��

�����P̓�ˡ�����ͬ�Ԑۑُ�Ŀ

��(n��i)ʡ�Է�

������V���������顱�ij�Խ�Ա��w�^

�����w���������汾�����u��֮һ

���l����ζ�����汾�����u��֮��

��ѩ�۵�����������(g��u)˼̽��

�����������롰���¡��͡����¡�

�ġ������X������ȡ�����`��(zh��n)�ۡ�

�ġ������X�������c���ɟo���桱

������������ȥ����ء�

������ij��o�c��ѩ�۵��ùP

�����P(gu��n)�ڡ�ĸ���x�����Ŀ����˼��

�p�س��o�Ļ�Ŀ

�˸���ײ�c�����ǻ�

���o��(g��u)��

����ӳ��

�P(gu��n)�ڡ�����֮���������x��˼��

���}�����

��(f��)�ϯB�ӣ�������(g��u)���ͻ��

ɢ�Ļ����£�����(sh��)ˇ�g(sh��)�Ą�(chu��ng)��

�������ɹ��c�z��

��ӛ

�� ��

̽���߽���ѩ�۵����`ͨ��

������

ֻ���߽���ѩ�۲������M(j��n)���t�lj�����

�@���Ҕ�(sh��)ʮ���x�t�мt���ġ��t�W(xu��)�������܌W(xu��)�����֏ġ��܌W(xu��)�������t�W(xu��)�����������ڶ��ߜ�ͨ�������w��̽���߽���ѩ�۵����`ͨ�����mȻ������Ȼ��·�������������ʸ־���塣

�������c��ѩ�ۡ�����ӆ�����������������㽭�ż�������2024��4�°档

���M(j��n)���t�lj����c�߽���ѩ�۲���ͬһ֮����ǰ�ߌ�������Ʒ�����ߌ����������������ƺ��քe���ڡ��t�W(xu��)���͡��܌W(xu��)�����mȻ���t�W(xu��)�����܌W(xu��)������߀�ǂ��y(t��ng)���x�ϵġ��W(xu��)��������ͬ��(j��ng)ʷ���T���W(xu��)���������ǬF(xi��n)���W(xu��)�ƣ����^���γɴ��w���J(r��n)ͬ��߅��͌W(xu��)�g(sh��)������

�T��ӹ�����ѡ��܌W(xu��)���͡��t�W(xu��)���քe�Q֮�顰��W(xu��)���͡���(n��i)�W(xu��)�� �����ˌ������܌W(xu��)��Փ����ָ�����܌W(xu��)���Q����һ�N��Ȼڅ�ݡ���[1]

�ڌ�(sh��)�H�����У����܌W(xu��)���c���t�W(xu��)�����Գ��������Ҟ����ĺ�����Ʒ�����ĵIJ�ͬ����l(f��)չ����ȡ���˿��^�ɿ�����Ʒ�c���ҵ��P(gu��n)ϵ�����cĸ���P(gu��n)ϵ������ĸ����

��(d��ng)������D����@�N����(li��n)ϵ����ѩ�۵�������(qu��n)��֮�r���������l(w��i)ĸ�H����ʥ��(qu��n)����ɞ�������(d��ng)Ȼ���������@��ž��ǡ��t�W(xu��)��֮�⡰�܌W(xu��)��������(qi��ng)����ԭ�����܌W(xu��)����������֮�������ց��������c���t�W(xu��)����(li��n)ϵ�͜�ͨ���@����ĸ�����������ĵ�����

ӛ�á��߽���ѩ�ۡ�������r��һλ�����_��Ц�،����f�����F(xi��n)�ڲ�ѩ�۵�������(qu��n)߀�����|(zh��)�������Փ�����������И��w����

�]���뵽�����Ј����h(hu��n)����@�N�|(zh��)�ɵ�����׃���˸��N�Dzܷ�ܹ�Փ�Ļ��ϳ�����ҕС�f�顰С�������ľW(w��ng)��(y��n)�ܵ��f�r���y�������ͳ��ӛ�d�Ă������ҵ���ƽ��������(qu��n)��Ȼ�����ijЩ�˷��Դ˞�s���@�ǂ��y(t��ng)�Ļ��ı�����

����(sh��)��������(chu��ng)���^�̲�������̽ӑ��������(qu��n)�s���ݷ������������c����������U�����f��������

���܌W(xu��)��Փ��

���^���@Ҳʹ�˂������J(r��n)�R�����t�W(xu��)���c���܌W(xu��)�����湲�s���P(gu��n)ϵ���J(r��n)�R�����܌W(xu��)�������߅���Ժ���ʷ�����x���J(r��n)�R�����܌W(xu��)����һ�д������t�W(xu��)����̖�Dzܷ�܌�(sh��)�H�ڡ��t�W(xu��)�������ĂΌW(xu��)������(d��ng)Ȼ���ų��������r���ؘ����;S�o(h��)���Ļ����˵���������a(b��)�ˡ��t�W(xu��)���������Դ�ڑ��o�~�Z����ģ������Ҳʹ�x�߸������_���ܰѡ��t�lj�������һ���ČW(xu��)��(j��ng)����Ʒ���x��������ֻ���߽���ѩ�۲������M(j��n)���t�lj����ĵ�����

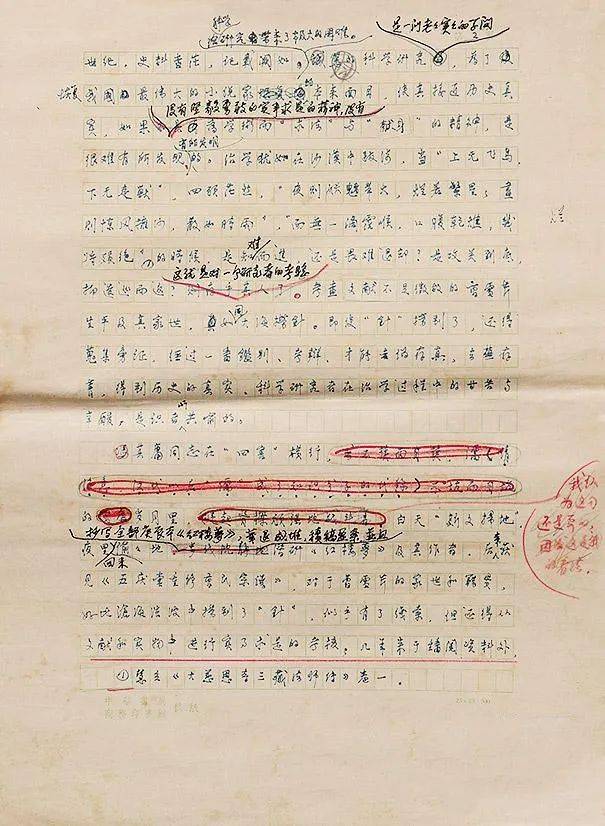

���ڮ�(d��ng)�r�����܌W(xu��)���c���t�W(xu��)���P(gu��n)ϵ���J(r��n)�R����ʮ����ǰ�����ύ97�걱�����H�t�W(xu��)��ӑ����Փ��������������U���ˡ��܌W(xu��)���c���t�W(xu��)���ă�(n��i)�ڜ�ͨ�Ć��}��[2]�J(r��n)���@�N��ͨ�����ɱ�������������棺���w��������(qu��n)�����棬�ı������£����������������c�ˌ���(y��ng)���о������քe�ǿ���(j��)�W(xu��)�����W(xu��)������W(xu��)������

���������U���˵������漴������ҕ�c(di��n)������(sh��)�F(xi��n)����(n��i)�ڜ�ͨ���ķ�����Ŀ��(bi��o)�����īI(xi��n)���C���ı����x�Ļ��A(ch��)�ϣ������о��ͽ�ʾ���²ܼҵľ�����м��䌦��ѩ�ۄ�(chu��ng)����Ӱ����@��������(sh��)�H��Ҳ�Ǟ��ѩ�۵�������(qu��n)�ṩ����ă�(n��i)�C������ͬ�r������ؽ��x���t�lj����ă�(n��i)�����N(y��n)��

�@���Ǟ顰�Ԃ��f����������(j��)�����Ǟ��˰�������ָʾ�����ҡ��������[ȥ���c���ü��Z���ԡ�֮�g�Ę���ͨ�������������@�N��(sh��)�F(xi��n)����(n��i)�ڜ�ͨ����Ŭ���Q�顰̽���߽���ѩ�۵����`ͨ������Ҳ�S�����N�еر��_(d��)��ּ��

�����M(j��n)��ѩ�ۣ��t�lj�������ԏ��

�r�����ף����A�ϴ����z�c(di��n)�Լ��@Щ�����Ŭ�������ijɹ������DžR���������o(j��)ĩ�ͱ����o(j��)���ăɱ��������߽���ѩ�ۡ��͡������c��ѩ�ۡ����͡��Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ���ġ��t�lj���������(ji��)���W(xu��)�g(sh��)�S�P����̽�P���Č����Ŀ��ζ<�t�lj�>����[3]�Լ��������o(j��)�˾�ʮ����ԁ����l(f��)���ڡ��t�lj�W(xu��)��������ѩ���о������t�lj��о����ȿ����ϵ�һ����ɢ������

���ݺ��Д��о�ʮ����������ڕr�ݺ�ͬ�ʣ�ֱ������������֏�(f��)���F(xi��n)���ЙC(j��)�����������x�ɼ����������Լ�����һ����Ϳ��Y(ji��)�����ڸ��dȤ��ͬ�ʺ��x�����t���ṩ��һ���˽�ķ�����

�����@ʾ�}�j(lu��)���֞��������Ͼ���Ҫ�о����²ܼҵľ�����У��Լ����P(gu��n)��ƽ���E���C���о����c(di��n)�ǰ��²ܼҾ�����Ќ���ѩ�ۺ͡��t�lj�����Ӱ����@Щ���C���о�����ԭ��(chu��ng)���¾��t�ǚv�ꌦ��ѩ�ۄ�(chu��ng)���͡��t�lj����ı��Č��}��ӑ���r�g��ȸ�����

������(n��i)���¾��Ԍ����Ͱl(f��)�����������e���£��硶Փ���܌W(xu��)���c���t�W(xu��)���ă�(n��i)�ڜ�ͨ������������ǰ�����@ʾ��˼����ij�N���w���x�����˱M����ȫ�淴ӳ�Լ����о���r��ժ��ˡ��߽���ѩ�ۡ���Փ���IJ����¹�(ji��)����(bi��o)�}������[4]

���˂��e�������^�������e�f������������һ�����f��ֻ�a(b��)��ע����������ˡ���ӛ�����е����¹P�ߺ���Ѹ�����ŗ����^�c(di��n)��������m(x��)���f��������(d��ng)�r�Ѯa(ch��n)��Ӱ�������δ�����Ա��x���˽������o(j��)�˾�ʮ����ԁ����܌W(xu��)�����t�W(xu��)��һ�ǵĚvʷԭò���ֿ��Կ����P���c�r���M(j��n)����������ǰ��܉�E��

��̽���߽���ѩ�۵����`ͨ���Ěv���У��Ѓɂ����}�w���^����

��̽�P���Č����Ŀ��ζ�t�lj����������������㽭�ż�������2019��4�°档

һ���P(gu��n)�ڰ��²ܼҾ�����е�̽ӑ��

��������о����²ܼҡ�������С������}���J(r��n)�������c��ѩ�ۼ���Ѫ���P(gu��n)ϵ̽ӑͬ����Ҫ��������ij�N���x�ϸ�����Ҫ�Ć��}����?y��n)顶�t�lj��������ҵľ���a(ch��n)Ʒ����ѩ�۽��ܵĮ�(d��ng)Ȼ���������A����vʷ�Ļ���(y��u)����y(t��ng)�ľ���Ђ����@�N�Ђ����Լ�ͥ��(n��i)��ɂ���������������������^ȥ�о��^������ͥѪ���P(gu��n)ϵֻ�ṩ�˰���Ѫ�������ڃ�(n��i)�����|(zh��)���A(ch��)������h(hu��n)����������Єt��(n��i)�������`ֱ��Ӱ푄�(chu��ng)��������

����(j��)�F(xi��n)������W(xu��)��Փ�������ҳ�һ�l�c����Ѫ��朗l����(y��ng)�ďķN�٣����ԣ��������弯�w���R�o���R���������ͥ�������P(gu��n)����h(hu��n)�������w���R�o���R�������w���R�o���R�ľ������朗l��[5]

��������о��Ļ��A(ch��)���īI(xi��n)���C����һ݅�t�W(xu��)�ҵĚvʷ��ؕ�I(xi��n)�춨�˺���ߵČW(xu��)�g(sh��)���c(di��n)��[6]���C�������������ܼ�ʷ��㑿����ɶȡ�ĩ�������y���c��ĩ������y��(li��n)ϵ�ď��|�|�h��ط��ٌٜS��M�ް��µļ�����y�����c��ӺǬ���ָ�����(li��n)ϵ�ļ���ʢ˥������y���@��ʹ����ܼ�ʷ�ں����S���(f��)�s������ʷ����������ʷ��(n��i)����

�ܼҵĸ��������ǝM����փ�(n��i)��(w��)�����h�ˣ��������λ�t���а��£����ͣ��˻��p������ǰ�߲��ɸ�׃�����߄t��������������ū�P(gu��n)ϵ��׃�������²ܼҽ^���ܵ�ͬ�ڡ��t�lj������F���Z����

����������(j��)����ʷ�����_Փ���ܼҌ١����h܊�������ܻ�ͬ��һ��M���������@һՓ��������Ҫ���A(ch��)���x��[7]�@���҂��J(r��n)�R�Ļ��c(di��n)��Ҳ�ǰ��²ܼҾ����˸���ж����������ĸ���ԭ����ƫ�x�@һ�J(r��n)�R���c(di��n)���͕��������`��

����ѩ�ۼ�����ƽ̽Դ��

������е��о������ǃ�(n��i)�����`���F(xi��n)������W(xu��)��ҕ��(sh��)�C���Ϻ�ӛ�������@ʾ���������x���Vϵӛ�d���Д����IJ��a�h(yu��n)����ѩ�������n�����H㕽ӵ����y����һ���̶��Ͽ���ͨ�^��������Ϣ�ķ������ԏ��a(b��)���P�ߏIJ��ϼ����h(yu��n)��ӛ���ͽ���ӛ���аl(f��)�����(n��i)�N(y��n)������������Ϣ����һ�N�Lԇ��[8]�ı����Ϯ�(d��ng)Ȼ�����Ҫ��

���²ܼ�������(y��u)��������������y(t��ng)�����ı�ȱʧ���Һ��в����@ʢ˥���е��P(gu��n)�Iһ���������ˏĹٷ�Ԓ�Z�������ĕ������罻Ԓ�Z��˽��Ԓ�Z��Ԋ������(chu��ng)�������S���������e�����^�С���־�������顱�������Ļ����y(t��ng)���ѡ��ͤ���������������鹤�����҂��܉��ҵ�ͨ���[��(n��i)�Ĵ��_�����ص�耳���

�ڬF(xi��n)�Зl�������҂���횳�����ò����������P(gu��n)�о��ijɹ��������@һ朗l�ϵ�����ȱʧ��߀�д����īI(xi��n)���ϵİl(f��)�F(xi��n)����ӑ�폛�a(b��)��

������е��о���Ҫ���ҺͰl(f��)�F(xi��n)�������朗l�ϵ�(li��n)�Y(ji��)���c(di��n)�������ܼ����@ʾ������еı��|(zh��)��(n��i)����

�P���ڌ�����������ƽͯ�����̣���P�̏����Eͯ��(j��ng)�v����(sh��)���²��ϵĿ��C�����l(f��)�F(xi��n)�^ȥ�������ƵIJ������鿵�����x���ȹ��r���������£��䌍(sh��)�[�����M������ƶȺ�ͯū�ƶ��p���ܺ��ߵı�����(sh��)���ɴ����������ͯū���ġ������}������ʾ���@һ���}�c���t�lj�����ū�Ļ���(chu��ng)��ă�(n��i)��(li��n)ϵ��[9]

�������������𡱕r���о��հ����a(b��)��������ȫ���J(r��n)�R�����c�����Ͱ��²ܼҵď�(f��)�s�P(gu��n)ϵ���ɴ���J(r��n)�R��������ѩ�ۺ͡��t�lj��������Ӱ���

���ͤ���{ע��

�P���ڌ����ͤ�����͡��t�lj����ı������x�У����R���P(gu��n)�I�~�Z������Ƭ��ֻ�Z��������(g��u)˼���������ӽ�������(f��)�F(xi��n)����һ�l��Ҫ(li��n)ϵ��������O��ͬ�ı�ʯ�^��������Đ�ʯ��Y(ji��)����O��ͬ���ػ��L(f��ng)�¡���(j��ng)�v�ġ��顱�����(n��i)�N(y��n)���ɴ˵õ���ʾ��

�ڡ��߽���ѩ�ۡ�������Փ�������P�����c(di��n)�U�����ڲܼ���ʢ�D(zhu��n)˥���������༴��ѩ�ەr�������²ܼ��ڃ����˸����°��������еď�(qi��ng)�̵��������\�ͷ�ū�˸��������������Լ��IJ�������ѩ�۰������M(j��n)��Ů���^�ġ��顱����������K�ɞ��ѩ�ۄ�(chu��ng)����������Y(ji��)��ʢ˥���f��Y(ji��)���ؚw��Y(ji��)�͵��t��Y(ji��)��ͨ�^���ߵ��p��ˇ�g(sh��)Ͷ���ڡ��t�lj��������������ӡӛ��

�ڡ������c��ѩ�ۡ�һ�������P��ͨ�^���}�о����M(j��n)һ�����Y(ji��)�˲�������������������������������Į�����p�����\��������㣵��p���˸���������x���p�����������f���@���ǰ��²ܼҾ�����еĻ�����(n��i)�ݡ��F(xi��n)�����P����Ŭ�����@�N�о����ϣ����a�h(yu��n)���ܭt�����£����J���\��땲��Ĵ壩���죬����̽��������ľ������朗l��

���²ܼҵľ����������ֻ�Ǻ����ǰ݅�ı��ӽ�����������ξքݺ���ū�P(gu��n)ϵ��׃�������壨��ͥ����Ӱ������w���L�ĭh(hu��n)���͂��l(f��)չ���Q���˾�����еă�(n��i)�ݺͷ������@Щ�������ڼ������\(y��n)�l(f��)�����D(zhu��n)��֮�r�������@����Ҫ��

�о��������������Ҫ����Ӱ�������(y��ng)�e��ҕ��Խ��������ū�P(gu��n)ϵ�Ͳܼ����\(y��n)��׃�����Լ���ѩ�۵����ҳ��L��ǰ��������㣵Ķ����˸����K���D(zhu��n)�����ѩ�ۡ�������v���ı���ߡ��ķ�ū�����˸���ǰ���������Ļ����y(t��ng)�Ľ������D(zhu��n)��������r�����L(f��ng)�ij�Խ����˼����������

������ȫ����֮���������輯��

���磬ͬ���А�ʯ��Y(ji��)��������Ȼ���Ђ��y(t��ng)�ġ�ʿ�������ġ����ġ�֮������ѩ�ۅs��(chu��ng)�조���ʯ�����_(d��)����������\(y��n)��˼����ͬ�ӽ��ܷ�UӰ����������U�ӶUƽ���(n��i)������ѩ�ۅs��������Ԟ鼺�������P(y��ng)���顱�^��ƽ�������������Ľ�ћ]�г�Խ��������ͥ����ҵġ�����������ѩ�۵IJ�����˼���s��������׃��֮���������vʷʢ˥֮���������P(gu��n)ע�������������|�wū�����ߣ��İ����s�֮�������ȵ�������������}��

�@Щ�^�c(di��n)���w��ӳ�˹P���о��ijɹ��ͽY(ji��)Փ���P��������Ȼ�Գ��@Щ�^�c(di��n)��

���ڲ��Ϻ��J(r��n)֪���������Լ������о��������ԣ����о�������С��ȡ��İ��յ����y���������P(gu��n)�ڰ��²ܼҵ��������R���䌦��ѩ�۵�Ӱ푆��}��

һ���棬혿��ɳ��Č��ź�����M����ʹ���²ܼұ������������Ҷ��^�������Ȱl(f��)�������(f��)������˼������һ�������M��İ���ū�ۺ�������ҕ���ߣ��ܼ����폊(qi��ng)�̵����屾�����R����(d��o)�����ε��x�ĺ��Ļ���еĻؚw���γɡ����Į�����p�����\�����˸����c(di��n)���e��ӺǬ�ɳ�����׃����ɵļ��唡�������Ƅ��x�Ļؚw�A��İl(f��)չ��������ѩ�۲�ȡ����������Є���ʾ�Q����

�@Щ������Ȼ�ڡ��t�lj���������ӡӛ�����ԺηN��ʽ�����¶������д�����̽ӑ���P��Ҳ�M(j��n)����ijЩ̽�����F(xi��n)�ڿ������@Щ̽���m�к���֮̎����Щ�sҲ�y�����^��ȱ����(sh��)�C�����뼯�У�߀�Ǟ��˽o��Q�@һ�W(xu��)�g(sh��)�y�}������ʡ����ӑ���g�����ڲ�ѩ������������B(t��i)���Ƿ���������ąǶ�ԣ������ƽ�����W(xu��)�������˴����Č�(sh��)�ؿ���͂��f�ռ�������������Փ��Ҳ�Sֻ��һ�N������

����ѩ�ۅ�����

�����P(gu��n)�ڡ����¡��c�����Z�����о�

���x���t�lj������Ƿ�(y��ng)ԓ�P(gu��n)ע��������Z���������¡��c�����Z���Ć��}?�ش��ǿ϶��ġ���?y��n)顰�������[ȥ�����ü��Z���ԡ��ǡ��������ơ��Ļ��������������ڵ�һ���û�Ŀ����ʿ�[���������[�����Z��塱�����Z�棩�ɂ��C���������ױ�ʾ�������κ��������Ҳ�ѩ�۵��˶����J(r��n)�挦���@һ��ʾ�������������Ҍ����@�������Ԕ������|(zh��)С�f��������⣬Ҳ������������ʷ��С�f���y(t��ng)��Ԋʷ���Ļ�ˇ�g(sh��)���y(t��ng)��ȫ���^���ںϺͳ�Խ��

�����¡��о��ǘO����Ҫ�ġ��t�W(xu��)���n�}����?y��n)������H���_�����t�lj���֮�T���ܴa耳ף������Ǵ_�J(r��n)��ѩ�ۄ�(chu��ng)����(qu��n)�Ĉԏ�(qi��ng)��(n��i)�C�����īI(xi��n)ӛ�d�I�����y�Ԟ��^�ėl��������ʾ���²ܼҼ����P(gu��n)�����c���t�lj�����(n��i)�ݵ�(li��n)ϵ���ͳɞ���߽���ѩ�۵����M(j��n)���t�lj��������ͨ�����^ȥ���@������ڵĆ��}��һ�nj������¡��������^�ڪM�������nj������¡����о������`����;��

���^�����¡��������¡����DŽ�(chu��ng)�������������鄓(chu��ng)����(g��u)˼����(j��)�ĬF(xi��n)��(sh��)�����(n��i)�����P���J(r��n)�飬�͡��t�lj������������^�����¡������ɂ�����ă�(n��i)�ݣ�

�����������¡���(d��ng)Ȼ��ָ�[����С�f�����Z��֮�еİ��²ܼҺ��������ҽ�(j��ng)�v֮�����Լ��Ԍ���ԭ���M(j��n)��С�f�ĵIJܼ��H�����v��֪֮�¡��@����С�f�ġ��Ԕ�������(chu��ng)���әC(j��)���Q������

���@���������������¡��c�����Z�����P(gu��n)ϵ��������ԭ���cˇ�g(sh��)׃�Σ����죩���P(gu��n)ϵ���@Щ�����¡�����֬����ʾ�Ɍ������������īI(xi��n)�Y�Ͽ��Yӡ�C�����о��ṩ�˷��㡣

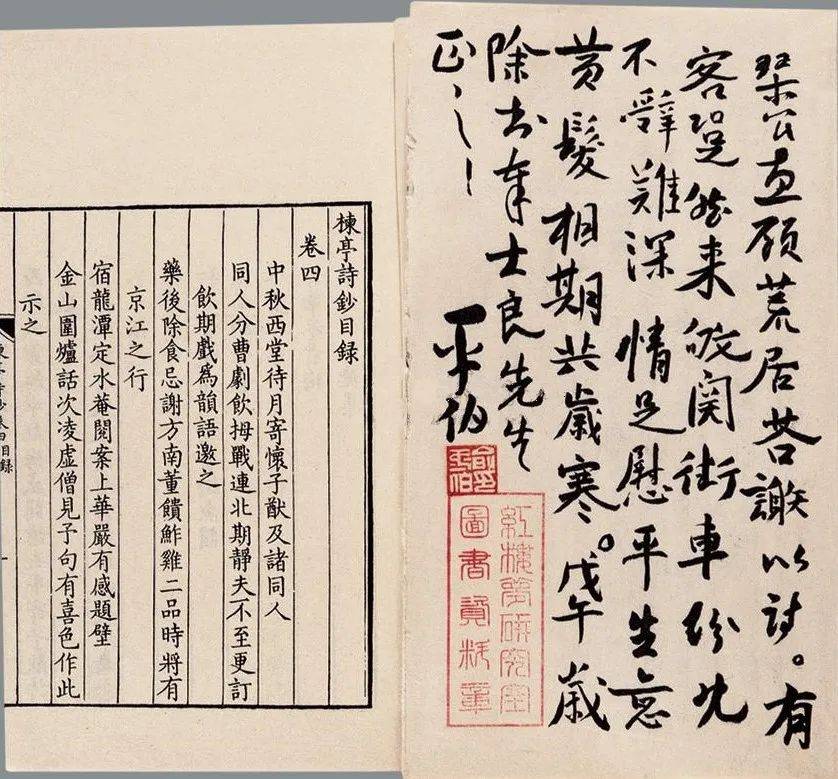

�����������t�lj����c�㽭�������c�(zh��n)���t�lj����ұ�����220����W(xu��)�g(sh��)��ӑ��Փ�ļ���

�P�ߺ�ͬ�ʂ�����팦��������Z���Ć��}�����S��̽���������w�Y(ji��)Փ���t����x�����C�������x����֬�����ƣ����ߡ���(sh��)�v��(j��ng)�L(f��ng)�²������L���龉��ζ��ʼ�Y(ji��)��ľʯ�����������ľʯ�龉���c������н�(j��ng)�v�ľ��w(li��n)ϵ��(n��i)�ݣ�����¼����^�̣��Y(ji��)�ֵȣ���Ȼ��Ҫ̽��[10]��

�������С����¡������ԏ�֬������á�ͨ�^���P(gu��n)�vʷ�īI(xi��n)�cС�f�ı��Č����о���Ҳ������t�ǡ����¡�֮���i����һ�l;����

�������P������������T��ӹ���w���ȿ��C���A(ch��)���������ϼ��弯�wӛ��������ӛ�����h(yu��n)��ӛ������С�f�ı���ͶӰ���Ͱ��²ܼ�ʷ���Z�����ڼ�ū���ϵ�ͶӰ��̽ӑ[11]���������칧�r���������P(gu��n)���K����������c���t�lj����P(gu��n)ϵ�Ŀ��C���T��ӹ�P(gu��n)�ڲ�ѩ�۳������K�������������Ƥ�����P(gu��n)�ڡ��K�����t�ǡ���Փ��[12]���Լ�һЩ�W(xu��)�ߌ�С�f����ԭ�͵�̽ӑ�������Ǿ��ЌW(xu��)�g(sh��)���x����

�҂�߀��(y��ng)ԓ�ڸ���韵����x�����⡰���¡��ă�(n��i)������߀�����mδ����ԭ�ͅs�����ض��r�������������ij�Nʷ�σrֵ֮�������@�����x���������¡��c�����Z�����P(gu��n)ϵ�����ǚvʷ�挍(sh��)�cˇ�g(sh��)̓��(g��u)���P(gu��n)ϵ���������¡����о����nj����t�lj�����(d��)���J(r��n)�R�rֵ��̽����

����ƽ��Փ�����t�lj�������ʷ��푹����������c(di��n)�r�e������16�������P��������ƹ܌����Q(m��o)��һ�¾������f�����Ǖr�Ҡ����ιܸ����M(j��n)ؕ���R���������е�����ˁ��������҂����B(y��ng)�������}�������е���؛�ﶼ���҂��ҵ�����

�������������@��Ԓ����������ˮ�(d��ng)�r�����p�����Q(m��o)���J(r��n)�R�ϵ������Ԓ�Z�м��С������ώ졯�������P(gu��n)�V�|ʮ���еĚvʷ�ز������挍(sh��)��ӳ���峯�όӌ������Q(m��o)�������J(r��n)�R�����J(r��n)���@��������ʷ�����(j��ng)���һ��(ji��)����[13]

���f���M�ļt�lj�����ѩ������ɽ������ӆ����

�@�������ȥ���CС�f�С����ҡ��ľ��wԭ�ͣ����������ʾ���ČW(xu��)����ʷ�W(xu��)�rֵ���@ʾ����(d��)�ص��J(r��n)�R���������ʷ�����������}���ȅ^(q��)�e�ڰѡ��t�lj�����ͬ�ښvʷ��(sh��)䛵ġ��Ԃ��f�����օ^(q��)�e�ڰ�����ͬ��һ��С�f���ČW(xu��)�����ġ�̓��(g��u)�f����

�����Є�(chu��ng)���ָ�����߽��@����������һ�l��(d��)��ͨ�����˂��ġ��t�lj����п����Z������ӳ�ĝM���F���ͥ�ȼ��ƶ���ū�`�ƶ������|���F��̓�s���ҟo����ص�����˥���Ěvʷ�M(j��n)��������������ʮ���O���Ę�(g��u)���c��ĩ����ό����Ů���Լ���ͬ�A����Ů��Ů��(li��n)ϵ�������Z����ġ�Ů�p�Нᡱ�f�c�����w����������Ȅӵ����Ů�Ե�λ�����˼����(li��n)ϵ�������Z����ġ����ĕ������⣬����̫�ࡱ�Į��������c����ɹŷ��췴�˹�˼�����������x��(j��)������b�ȣ���(li��n)ϵ�������Z�����ͬ�������cǬ¡�ԁ������L(f��ng)�����|(zh��)��(li��n)ϵ�������Z���T��������Ʒ�c�����W(xu��)�|�u��֮�L(f��ng)��Ⱦ�όӵ�(li��n)ϵ���������y����㷽���T�ҵLj����ġ����˸�ע���c����ԁ��ߌә�(qu��n)���������e���cӰ푲ܼ����\(y��n)��Ǭ¡��ط����𪡰�永����(li��n)ϵ�����������������¡��ʹ����cС�f��â�N��(ji��)���T���ȵȔ�(sh��)���ٔ�(sh��)����(x��)��(li��n)ϵ-----�N�N�����¡��������ČW(xu��)��Ҳ�ǚvʷ��

ֻҪ�҂����о�Խ��Խ�Խ��Խ��(x��)�����t�lj�������ʷ�������ărֵ�Ϳ��Եõ�����ֳʬF(xi��n)����ѩ�۵�������(qu��n)Ҳ�Ϳ��Եõ����ӳ�������o���q�g��֧����

�Ї��Ŵ��LƪС�f��ʷ��������ʷ������ħ���f��������������С�f�����Ԕ���һ������Ěvʷ�M(j��n)���^����ʮ�����o(j��)���~��ͬ�r���F(xi��n)�ġ��t�lj����͡�������ʷ���������r�����Ԕ�����(n��i)������ǰ���Ȟ�ͻ�����@�^����ż�ϣ����������ڕr����˼���Ƅ��������X�т��ԏ��P(y��ng)�Įa(ch��n)���С�fˇ�g(sh��)����Ę�(bi��o)־��[14]���Ԃ��f����ʧ�`�����܌�(d��o)�����t�lj������Ԕ�������ɫ�ķ���

���Ї�С�fʷ��Уע������Ѹ�����ƽԭ���U���A��ע���㽭���������2024��1�°档

��Ѹ�ڡ��Ї�С�fʷ�ԡ��оͿ϶����^���t�lj����������Ԕ����c��ƪ�_ƪ���ϡ����@�ѳɞ麣��(n��i)�⡰�t�W(xu��)������ձ鹲�R�������¡��о����пɞ����҂��^������?y��n)����N�ϡ��Ԃ��f����(bi��o)�����ԏU��(n��i)����ֻҪ�J(r��n)�R�ͷ������_����һ�����^�m(x��)���桰�t�W(xu��)����

�о��ʹ_�J(r��n)�����¡��Ļ��������nj�(sh��)�C�����īI(xi��n)���������fӛ�d�����ı���֬�����ӡ�C�����ڴ˻��A(ch��)�ϵĺ�����Փ�����Ԃ��f����ʧ�`�����J(r��n)�R���f���ǰ�С�f�������Z������ͬ��ʷ���������¡������ڷ��������t�ǡ����Z���C���ȡ���

���俼�C�Բ�ʧ��ȡ֮̎�������[�ɡ��tʧ�`�����������[����ʢ�к��y�Ԕ�^�����������^ԭ�����ڲܼ�ʢ˥�c��ӺǬ�r����(li��n)ϵ�����ڰ��²ܼ��������R�c�����״��vʷ��(li��n)ϵ�����ڡ��t�lj������˕����Ҹ��泯͢���ı����c�ı������[���F(xi��n)�ĕr���茑��ʾ��ì�ܣ��硰�����¡��������͡�ͬ�yͬ�s��������������ʾԪ�����\(y��n)�����~���~�ȣ����Լ����ɡ��t�ǡ�֮���i�����y�⣨������֮���ȣ����������ˡ����[������Ŀ��g�����Ŵ��d�����L�ġ����[���⽛(j��ng)����(y��ng)���i���t������֫����Ѵ�菸����ķ���Փ���y(t��ng)���������[���`������⡰���¡���(n��i)���������ı������Z�����|(zh��)�̓�(n��i)���ڲ�������^����ȡ����(sh��)�����ǵČW(xu��)�g(sh��)Ҏ(gu��)����

����f����(d��ng)���Ԫ�ࡶʯ�^ӛ���[��߀���^��ͷ����e�`�����桱���[����ô���F(xi��n)��(d��ng)�������[�ɡ��t���ٞ�W(xu��)�g(sh��)���桱���������F(xi��n)��(sh��)�Ĺ���Ŀ������?y��n)����� ���е�������D����Ʒ���ѩ�۵�������(qu��n)���@�Ǹ����(y��n)�صķ����Ա��x��

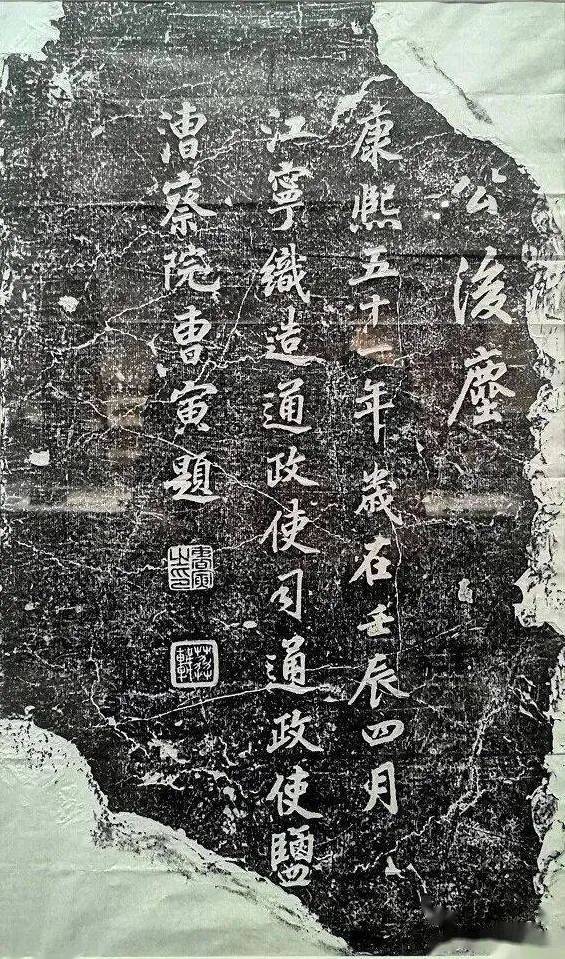

��ʯ�^ӛ���[�����̄�(w��)ӡ���^1917�������

�@Щ��(sh��)�f�����ԿƌW(xu��)�ġ����¡��о������[�ɵķN�Nև�f��߀���ص��h(yu��n)���@���H���^�c(di��n)�ͷ����ijC���w����Ҳ�Ǻ��l(w��i)��ѩ��������(qu��n)�͡��t�lj����о����_����Ĵ�����

��ij�N���x�Ͽ����f�������¡��о����ڡ��܌W(xu��)�������������Z���о��t���ڡ��t�W(xu��)���������о������¡��c�����Z�����P(gu��n)ϵ�����nj�(sh��)�F(xi��n)���܌W(xu��)���c���t�W(xu��)���Ĝ�ͨ�������Z���ǡ����Z���ԡ��ĺ��Q�����������t�lj��������Z�Ե�ˇ�g(sh��)��Ʒ�ķ�������������ֹ��ָˇ�g(sh��)̓��(g��u)�͌�����(chu��ng)�졣

�@���e��Ҫ��(qi��ng)�{(di��o)���������t�lj����ġ����Z��ͬ�����䪚(d��)�������������Ї���(sh��)ǧ���Ļ����ČW(xu��)ˇ�g(sh��)���y(t��ng)����������ǰ�������L(f��ng)����ѬȾ��������������ń�(chu��ng)�����Ѫ������e���o�p��ˇ�g(sh��)�����������ǔ��W(xu��)����Փ���κ�������Փ�Įa(ch��n)����

����ń�(chu��ng)����ǰ���κ���Փ�������_�ġ��҂���(qi��ng)�{(di��o)�Ї���ɫ��Ҳ��(y��ng)��ҕ�͏�(qi��ng)�{(di��o)���t�lj�������ɫ����?y��n)���?j��)�R��˼���x�܌W(xu��)ԭ����ì�ܵ������ԛQ����������|(zh��)���oՓ�����¡��Ŀ�����߀�ǡ����Z����̽������������ӛ�@һ�c(di��n)��

���������t�lj������o������o(j��)�ɿ������������E�ڷ���̓�r�Ք����O(sh��)�����͛Q��ֹ��һ�N��ܵ�������ֶ������Ǿ����O(sh��)Ӌ�ġ�������r����١���������ģ����ˇ�g(sh��)̎��������С�f�Ĕ��r������@���^���������^ģ����������Ҫ����e���Z�������g��С��ì������Ȼ�DŽ�(chu��ng)���^�����£����������Ա��������r�F(xi��n)�s���������������Ứ���b�LԊ��������ڵ����������������x��ܽ��Ů���C��������ĺ��е�ܽ�ػ�Ӱ�߳����@Щ�ڌ���(sh��)�鹝(ji��)�еķnj���(sh��)��(x��)��(ji��)����ʰ��Ҋ�����^�@��(g��u)�댢��ʡ�H�e�����c��סԺ�������һ�����@Ȼ�`����������(qi��ng)�{(di��o)�ġ����w�������s�ɹ���չʾ�ˡ��t�lj����ġ��ɂ����硱�����ؔ��¿��ǣ�������������ʯ�^������ȫ֪����֪���£����e�C���s���Д������M(j��n)�̻���������֮�ڱ��_(d��)��������ġ�����ԡ��hՓ[15]���Z�Ե��İA�s���D(zhu��n)�Q�ȵȣ��@Щˇ�g(sh��)̎���������ς��y(t��ng)����Ҏ(gu��)���͔��W(xu��)��ՓҪ���������Q�顰Ԋ�Ԕ��¡�[16]����������ԍ�������̱��Ȅh���۸�����(sh��)�϶��Dz�ѩ�ۡ������˓Q����Ŀ������1�أ�����ꐸ��f�ס���54�أ����e�_���棬�����ň�����78�أ���ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�¾�����w�F(xi��n)��

���t�lj�����䛡�

���څΆ�����Փ�����(y��n)֮����������һ�����ߌӴεĄ�(chu��ng)�������W(xu��)���}��[17]�P�߲���äĿ�����������һ���Բ�ѩ��֮�ǷǞ��Ƿ����J(r��n)�����ʮ���m(x��)���ͳ̱��ٶ�ʮ�ر��Ĺ��^����Ҫ�����u�r��

����(y��ng)ԓ���J(r��n)���F(xi��n)�ڏġ����Z���ԡ��ǶȌ���ѩ�۵�ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�콛(j��ng)�(y��n)߀�о��úܲ������P�߶����������ˇ�g(sh��)������ˇ�g(sh��)������(sh��)ˇ�g(sh��)������ˇ�g(sh��)��Ԋ�Ԕ��¡���Ŀ��(g��u)��ȷ�������һЩ����̽�������x������ζ�����Z��߀������h(yu��n)��[18]

����Փ�������߸�����Փ�������¡��c�����Z�����P(gu��n)ϵ�������y����Ҫ��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)��ĽǶȽ�ʾ��ѩ�ۡ��������[ȥ�����ü��Z���ԡ��ľ��w�ַ�����(j��ng)�(y��n)���ɾ�����˼����߀�ǡ��t�W(xu��)���е�һ���ش��n�}��

�P�ߏ���ޤ����һҲ���ɸ���һ��Ҳ���������ĸ����Ы@�Æ�ʾ������ˡ��p��ˇ�g(sh��)Ͷ�䡱���^�c(di��n)�����M(j��n)���˳���Փ�������挦���t�lj����Ă���(chu��ng)�����Բ����X�Æα��MС����(y��ng)ԓ���J(r��n)�������¡�ֻ����Ʒ�е�ij�N��ɫ���������Z�����dz��չʾ�䄓(chu��ng)����ź�ˇ�g(sh��)�܄��ԵďV���������������

���Ԃ��f����D����С�f��ˇ�g(sh��)�����cijһ����ԭ�͵���ȫ����(y��ng)�P(gu��n)ϵ֮����ʧ�������Dz��������ߌ������¡��[�c�F(xi��n)��Ͷ���c�����̎���������ѭˇ�g(sh��)�����ĠI���������Ҏ(gu��)�������w�O(sh��)Ӌ�ġ�������Z����Ȼ���E��ѭ�������w�����c�鹝(ji��)�ġ��桱���١�(li��n)ϵ����������ȫ�����☋(g��u)˼����߀���ڡ����Z����(chu��ng)����˼�S(li��n)�����ҽ�(j��ng)�(y��n)ӛ����Ȼ�ں������S�C(j��)Ƕ��ĽY(ji��)�����ֻ�������֮���Пoˇ�g(sh��)Ҏ(gu��)�ɿɌ����P��߀���cͬ�ʂ�һ���M(j��n)һ��̽����

���Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ��

��(d��ng)Ȼ����횳��J(r��n)�����^�����(sh��)�x�߶��������t�lj��������Z���ԡ����ČW(xu��)���|(zh��)�Ǹ���Ҫ�ģ��������p�����dȤ����������������Ҫ�˽⡰���¡����������¡��͡����¡��c�����Z���P(gu��n)ϵ�����������߳��ı������ֻ�ǘO�ٔ�(sh��)�˵��¡���Ȼ����ѩ�ۮ�(d��ng)����ԕ��l(f��)������ǧ��֮����ζ�ġ��l������ζ���Ŀ��@����

��Ը����һ�����������������Լ���������

��ʮ����ǰ���ڡ��߽���ѩ�ۡ�������Y(ji��)β���P�ߌ�����

��(d��ng)�҂��߽��˲�ѩ�ۣ�����ζ���������M(j��n)�ˡ��t�lj�����

���`����Ҳ�S�o����ȫ��(sh��)�F(xi��n)�����ӽ����Լ��������������ֿ��Ԍ�(d��o)�½ӽ����@Ҳ�S���Dz�ѩ���}Ԋ���M�������ԣ�һ������I���������߰V���l������ζ�����ڴ��ġ������ǂ��r����̫����̫�ª�(d��)�ˡ�

��ϣ���@��С�����ܳɞ��c�ڡ��t�lj������������`���һ�Ό�Ԓ��

��ϣ���ҵ�̽ԃ���ܵõ����ķe�O�ؑ�(y��ng)��

���C���C��˹�����C��

˹�����C�������㾳��

�@����߀���ҵ�����

2022��8�¶���������

��ѩ���]Ʊ

�� ӛ

���t�dz��Y(ji��)����

�{����I��������

�����M�lj����

���תq˼�^�ʹ{��

�Y(ji��)���t�Ƕ��롰���������Ҵ���֮������

�mȻ��������r�������x���t�lj������a(ch��n)������dȤ�������L�ڏ��¡��t�lj����̌W(xu��)���о���������������߀�ǵ����ڸĸ��_�ŵĴ�h(hu��n)���������ڎ��Ѻͼt�W(xu��)��ǰ݅ͬ�ʵ��P(gu��n)�ю�����

�������c��ѩ�ۡ�

�ҵĵ�һƪ�t�W(xu��)Փ�ġ�Փ�Z�����Ů����������R�������ԃ�(n��i)���������l(f��)���������o(j��)��ʮ���������������һ��˼����̽�����S�ĕr����Փ�}���x���˼����������������Ŭ�������@���r����

�ҵ�Ŭ���õ�������ʷ�W(xu��)�Ҷ����R�e�ߡ�����ط�����ğ���֧�ֺͿ϶����R��������ֱ������ҵĵ�һ�������Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ�������������@�������������t�lj���������(ji��)Փ��������ٝ�P(y��ng)�����Q����Ҋ�����Ąe�_�������������

�Ժ��Ҽ��о����ڡ��t�W(xu��)���������^�m(x��)����P(gu��n)�ѡ��ڌ������߽���ѩ�ۡ��������t�W(xu��)Փ����������ĕr�����ҽ�(j��ng)��������Ո�̣� �������_�Fʽ��ָ�c(di��n)���ҵ��о������ܵ��|(zh��)���Լ���������֮�r�������ּ�(x��)�x�������ҰѶ挧(d��o)����

�����@�Εr�g�����IJ���s�����(y��n)�ء�ֱ�������o(j��)����2001��5�����ҵġ������c��ѩ�ۡ����棬��߀δ���͵����������c���L�o,���µ��������h(yu��n)�o�����Ķ�������h(yu��n)�o�����a(b��)���z����

��ֻ�ܽ�˙C(j��)������һ�����������_(d��)���x�;��⡣

��������W(xu��)�c�ČW(xu��)��

߀��ָ�c(di��n)�ҌW(xu��)��(x��)�ŵ�Ԋ�~����������Ԋ�˄��҂�������������ƽٱ��y֮�H,��߀����������������Ϣ���^�m(x��)ָ�������������?q��)��йŴ�С�f,��Ԋ�~�������L�M(j��n),����������.

��ǰ�� ���f�����t�W(xu��)�����M(j��n)�����������P(gu��n)ϵ̫��(f��)�s����ʮ�����^ȥ���{�Ķ�Փ�����ܺ��ի@�����߀�njW(xu��)�g(sh��)�����͎������e��ǰ݅��֧��ָ��(d��o)��

���ڡ��t�lj�W(xu��)�����l(f��)����һƪ������1989���2���t�lj�W(xu��)�������d�ġ���ѩ�۵Ą�(chu��ng)���y�}������ͻ�ơ�����r��ͬ���W(xu��)�������T��ӹ�������o�������T�������^�c(di��n)�c��Ҳ������ͬ��������Ȼ�o���ҹĄ��֧�֣��Ժ��ֶ��ͬ��ͨ���n��������B�����]�Ҽ���t�W(xu��)�����@��������

�ġ��܌W(xu��)�������t�W(xu��)�������������������ʹ��������������ͬ���Ϗ�δ�\�����y��֮̎��Ҳ����đ��������Ո���������pĿ��ʧ������Ȼһ�δλ���ָ�������ҹĄ��ҡ���һ���ͤ�������λ�ʿ�֡������w��б�دB���ż�������������q����݅���ڴ���

��λ�������������ļt�W(xu��)������������t�lj����C�����T��ӹ����ѩ�ۼ����¿�����������Ҫ������ĵļt�W(xu��)�����������Ҳ�Ը����Ȧ��(n��i)������¼m����F(xi��n)�ڶ��Ϻ��S��t�W(xu��)ǰ݅�������ţ����o�ҵ��dz�M����͌W(xu��)�R�ĺ��صĻؑ��������h(yu��n)����������

�T��ӹ����ѩ�ۼ����¿����ָ�

�������ڜ�ͨ���܌W(xu��)���c���t�W(xu��)����̽���߽���ѩ�����`ͨ����·;�ϣ��ҵõ����t�W(xu��)�����I(l��ng)��(d��o)���ѵ�֧������̽�����ͤ�����͡��t�lj������P(gu��n)ϵ��Ŭ���ܵ�ijЩ�|(zh��)�ɕr�����c�ƕ��L�ڞ���B�ġ��ͤ���{ע������r���e�ᵽ�ҵ��ģ����϶��f�������������ľ��w�^�c(di��n)�˂����ܕ��в�ͬ��Ҋ���������J(r��n)���@�ӵ��о��Ǻ��Ѓrֵ�ġ���

�������������ҵ����L����ʮ��ǰ�����Ŀ��C�����ͳɹ��ͽo���Ժܶ���ʾ��߀ͨ�^ͨ�Žo��ָ�̡��ҵ������õ����ğ���Ą���u�r����ʹ��������ʮ����������Ȼ���֧�����ط��W(xu��)�����������gָ�c(di��n)�Ϳ϶��ҵ�ÿһ��Ŭ����

������̎���������w�����W(xu��)�˾���ļ���������������ֻ��һ����̎�����s����һƬ���\��һ����P(y��ng)�ҵČW(xu��)�g(sh��)�ɹ����o���ṩ�W(xu��)�g(sh��)��Ϣ���]�����͕����ϵ����\�������ҽ^�������С��t�W(xu��)�������ĵڶ���������

�����תq˼�^�ʹ{�����@���������ڰ׃�(n��i)�����g(sh��)�ɹ��֏�(f��)ҕ�������W(xu��)���ϾW(w��ng)�Ժ������Ա��꣨2016�����ԁ�����һ�l(f��)��������ʰ����m(x��)�ڡ��t�lj�W(xu��)��������ѩ���о������t�lj��о������������W(w��ng)�����Ŵ�С�f�W(w��ng)�����t�lj�W(xu��)��������̖�l(f��)����������W(xu��)�g(sh��)�S�P��һ�����������롶�t�lj��������x�ᳱ֮�������l(f��)��һ�N�ഺ���������ă�λ���t��Ů�ܡ���������������Q�ҝ��ܡ������L����һ�ٹĄ��ҵ��������Ά���������Ŀ���x������̽�P�������ŷQٝ���������������l(f��)�������������f���f������Ԓ����

������ʷ�W(xu��)�������������һ���P(gu��n)���ҵ��I(y��)���o���ԘO�䌚�F��֧�ֹĄ����r�����L(f��ng)���_���Ϙ��������w���Y(ji��)�ף����Dzܹ�ͨ�^���t�lj����ن��ĽY(ji��)����

���Ї��Ŵ�Ԣ��ʷ������ӆ����

���@�Εr�g���߀�õ��˺��ı���÷�������Ά������ν������O������λ�`֥�����i�����l(w��i)�������ơ��լ|����ϲ����ʯ��������������������������š����µ�ǰ݅���������ѵĎ�����

�С�ֲ�ʿ�ؼs�Ҍ�����̽�P��һ����ʹ���ЙC(j��)�����Լ��Ի�Ŀ�鴰�����x���ĵü��Ќ����������顰�t�W(xu��)���ĕ��S�����Ј�������Lԇ��2020������̽�P���s�ҵث@�����Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ�ġ����T��ӹ�W(xu��)�g(sh��)��������

��߀Ҫ�e���x�����܌W(xu��)��������ƽ��(chu��ng)���L��λ�I(l��ng)��(d��o)���ҳ������܌W(xu��)�Ď족�������ҵ���������λ�`֥��ӺޱŮʿ�顰�܌W(xu��)�Ď족�Ľ��O(sh��)�����ij��渶���˴������ں���Ѫ�����x�㽭�ż������猦���܌W(xu��)�Ď족�Ķ���֧�������x***؟(z��)�ξ�����������J(r��n)�����ڹ�����

���t�W(xu��)���nj��ҵ���Ҳ�Ǵġ�����?y��n)��ۡ��t�lj�����ϲ�g���t�W(xu��)�������R���ز����R�ġ��t�ԡ�����c�Ҷ��Y(ji��)����

����ʮ�ߵ��������˄�����־�ĺ���ʮ�����Թ��PС������������K���ھ�ʮ���g���Գ�����

�����}�ֱ�

�Lɳ���t�ԡ�����Ԫ�錍(sh��)�F(xi��n)����������t�lj���֮�����������߾������ıM��ؔ��������

�όW(xu��)�������p���քe��ʮ���һֱ�P(gu��n)עӛ����ҵ�ÿһ�Ρ��t�W(xu��)���ӑB(t��i)��

����ʯ���Ǝ�ʮ��������o(h��)���ҵġ����������Oȫ��ͬ��һ����ԡ�������Ĝ�ܰ���H���������������飬�t�������ںϳɡ��顱��������

���Y(ji��)�]���˾������o܇�R�������ۡ��ܡ��x���t�����С��ܡ�Ʒ���t�����ҵ�������Ȥ������IJ�ѩ�ۺ͡��t�lj��������ҽK�������t�W(xu��)�����܌W(xu��)�����ڟ����c���[��ǰ����������ɳ���fľ�괺�����m�����~��Ƨ��һ������Ը���S����̼t�M�@ܰ�㣬�Լ���һ��С�����o�o���_�x��

�����ľ�ѳɲ���

��������ϧݮ̦��

�����۵�ܰ������

��(d��)���Ļ������_��

������

2022��8����������

��ƽ�����ͤԊ�n���}��

���ߺ���

��������1943���������������������ώ�����W(xu��)�ČW(xu��)Ժ������ԭ���Ї��t�lj�W(xu��)���������F(xi��n)���Ї��t�lj�W(xu��)���W(xu��)�g(sh��)ί�T��ί�T��������ѩ�یW(xu��)���������L�ڏ��¹Ŵ��ČW(xu��)�Ľ̌W(xu��)�о���������Ҫ�����У����Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ����1993�꣩�����߽���ѩ�ۡ������t�lj���������ԏ����1997�꣩���������c��ѩ�ۡ���2001�꣩����̽�P���Č����Ŀ��ζ�t�lj�����2019�꣩�����С�̽�P���@�Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ���T��ӹ�W(xu��)�g(sh��)�������ڡ��t�lj�W(xu��)��������ѩ���о����Ȱl(f��)��Փ�Ĕ�(sh��)ʮƪ�����к������Ї��Ŵ��ČW(xu��)ʷ����1992��2009���ȡ�

עጣ�

[1] �T��ӹ���P(gu��n)�ڮ�(d��ng)ǰ<�t�lj�>�о��еĎׂ����}�����d������Փ����1981���2�������܌W(xu��)��Փ���������Ո������1991��档

[2] ��������Փ�܌W(xu��)�c�t�W(xu��)�ă�(n��i)�ڜ�ͨ�����d���Ї��ČW(xu��)�о���1998���3�ڡ�

[3] ���������߽���ѩ�ۡ���<�t�lj�������ԏ>�������ώ�����W(xu��)������1997����棻�������c��ѩ�ۡ������ϳ�����2001����������Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ�������ώ�����W(xu��)������1993���������̽�P���Č����Ŀ��ζ�t�lj������㽭�ż�������2019�������

[4] �@Щ�x�Ķ��dz���ǰδ���аl(f��)�������������x�ġ��Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ���͡������c��ѩ�ۡ���ƪ���t�dz���ǰ�Ѱl(f��)���������l(f��)��rԭò���뱾����

[5] ��Ҋ���������߽���ѩ�ۡ���<�t�lj�>������ԏ����һ�¡��������`��ͨ����

[6] �������m����ƽ�������������Ƕ�ԣ���ܽB��������Ҋ�T��ӹ���܌W(xu��)��Փ������������t�lj����C���������ČW(xu��)������1976��棩���T��ӹ����ѩ�ۼ����¿������Ϻ��ż�������1980��棬2008����ӆ����������ؕ�I(xi��n)����

[7] �����š���ѩ���켮���桷���d���t�lj�W(xu��)����1982���3������ѩ�ۼ�����ƽ̽Դ������ɽ������2009�����

[8] ��Ҋ���������߽���ѩ�ۡ���һ�����ڶ��������������P(gu��n)Փ����

[9] ��Ҋ������������ͯū�����о��c�t�lj��ķ�ū�Ļ���(chu��ng)�졷���d���t�lj�W(xu��)����2018���1��

[10] ��Ҋ�쵭�ġ��t�lj�ՓԴ���ڶ����ڶ��������K�ż�������1992��������������߽���ѩ�ۡ���<�t�lj�>������ԏ�������£����ώ�����W(xu��)������1997�����

[11] ��Ҋ���������߽���ѩ�ۡ���<�t�lj�>������ԏ���ڶ��£����Z�����ڼ�ū�c���²ܼ�֮ʹ�����d����ѩ���о���2018��3�ڣ����IJ���Ԋע����ѩ�۸����~�����d��Αc���������t�lj��о������E�����㽭������2018������T��ӹ����ѩ�ۼ����¿�����11������13�����Ļ�ˇ�g(sh��)������1997��������������Ѫ�t�Dz�ѩ�ۂ�����1�������ҳ�����2014������w�����������V�c��ѩ�۵���������Ҋ���ı�������������t�W(xu��)Փ�������Ϻ��ż�������1982���200��208퓡�

[12] ��Ҋ�T��ӹ����ѩ�ۼ����¿�����12�����칧�r���ǟoһ����˼�������d���tѩ�_��䛡�����ij�����2019������������S�M(j��n)�¡���ѩ�۽��ϼ���������������������������2000�����Ƥ�����K������c�t�lj������_�������S���湫˾1996��ӡ����

[13] ����ƽ���f���M�ļt�lj�������ӆ�������ٰ�ǰ�ԡ������A����2019�����

[14] ��Ҋ���������߽���ѩ�ۡ�43��44������������Ѫ�t�Dz�ѩ�ۂ���435���

[15] ��Ҋ��������̽�P���Č����Ŀ��ζ�t�lj������㽭�ż�������2019�����

[16] ��Ҋ��ƽ�ʡ��t�lj�Ԋ�Ԕ����о�������������W(xu��)������2017��档

[17] ��Ҋ�Ά��顶����֮�i�ͳ��(y��n)֮�������d���t�lj�W(xu��)����1997��������

[18] ��Ҋ���������Ї��Ŵ�С�fˇ�g(sh��)ʷ����3������7�£���8�������ώ�����W(xu��)������1993��棬��̽�P���Č����Ŀ��ζ�t�lj����������뱾����Փ����

�l(f��)���uՓ �uՓ (4 ���uՓ)