[藝論·研究] “王國(guó)維與康德:中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”學(xué)術(shù)工作坊紀(jì)要

熱4 已有 679 次閱讀 2024-08-24 15:13“王國(guó)維與康德:中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”學(xué)術(shù)工作坊紀(jì)要

2024年,正值德國(guó)著名哲學(xué)家康德誕辰三百周年,此刻重新站在古今中西交匯的起點(diǎn),回望19世紀(jì)與20世紀(jì)之交的歷史與思想場(chǎng)域,會(huì)發(fā)現(xiàn)彼時(shí)國(guó)學(xué)大師王國(guó)維與康德哲學(xué)的“相遇”,在某種程度上建立起了此后中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣。

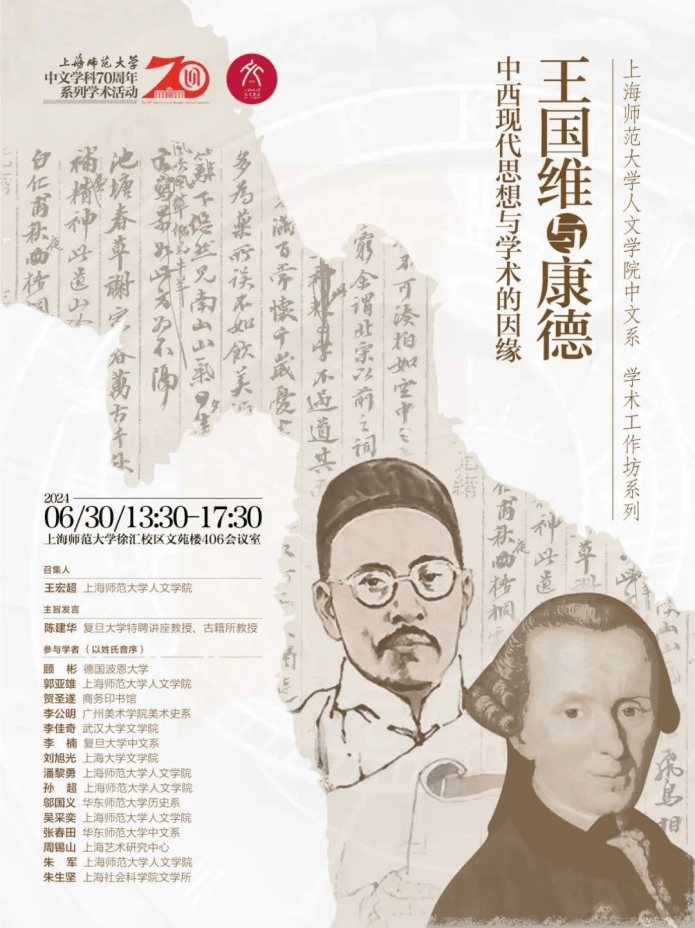

“王國(guó)維與康德:中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”工作坊海報(bào)

2024年6月30日下午,“王國(guó)維與康德:中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”學(xué)術(shù)工作坊在上海師范大學(xué)徐匯校區(qū)文苑樓406會(huì)議室召開(kāi)。此次工作坊由上海師范大學(xué)人文學(xué)院中文系主任王宏超教授召集,工作坊聚焦復(fù)旦大學(xué)特聘講座教授、古籍所教授陳建華的新著《論境界:〈人間詞話(huà)〉與康德哲學(xué)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《論境界》”),以王國(guó)維與康德的學(xué)術(shù)因緣為討論的核心話(huà)題,進(jìn)而討論有關(guān)中國(guó)美學(xué)與西方哲學(xué)、詩(shī)學(xué)與比較文學(xué)等跨學(xué)科研究的諸多問(wèn)題。

工作坊由王宏超教授主持,陳建華教授作主旨發(fā)言,特邀德國(guó)波恩大學(xué)顧彬教授、上海藝術(shù)研究中心周錫山研究員、華東師范大學(xué)鄔國(guó)義教授、廣州美術(shù)學(xué)院李公明教授、復(fù)旦大學(xué)李楠教授、上海社會(huì)科學(xué)院文學(xué)所朱生堅(jiān)副研究員、華東師范大學(xué)張春田副教授、武漢大學(xué)李佳奇老師及上海師范大學(xué)孫超教授、朱軍教授、郭亞雄副教授、吳采奕老師等參與討論。

與會(huì)專(zhuān)家合影

會(huì)議伊始,王宏超教授作為本次學(xué)術(shù)工作坊的召集人,向在場(chǎng)的師生介紹了發(fā)起此次工作坊的的契機(jī)與“王國(guó)維與康德:中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”這一議題的重要性,各位與會(huì)專(zhuān)家與該議題的相關(guān)性與代表性,尤其是德國(guó)波恩大學(xué)顧彬教授的到場(chǎng),更是凸顯了百余年前王國(guó)維與康德的中西相遇的當(dāng)下性。

在主旨發(fā)言環(huán)節(jié),陳建華教授首先談到寫(xiě)作《論境界》的淵源,并從1904年至1907年間發(fā)表于《教育世界》刊物上的《汗德之哲學(xué)說(shuō)》《汗德之知識(shí)論》等王國(guó)維論述康德的文章切入,特別提及對(duì)未署名文章的理解問(wèn)題,并澄清應(yīng)將馮友蘭先生提出的“王國(guó)維與康德”之思想淵源的主張納入討論范圍。陳建華教授認(rèn)為,相較于前人對(duì)《人間詞話(huà)》中經(jīng)典段落的局部研究,《論境界》思考了如何將《人間詞話(huà)》作為一個(gè)整體,并用“現(xiàn)代性”的相關(guān)話(huà)語(yǔ)將其與王國(guó)維其人以及其跨界研究串聯(lián)起來(lái)的問(wèn)題。其次,通過(guò)專(zhuān)題論文《當(dāng)“境界”遭遇“再現(xiàn)”——從梁?jiǎn)⒊酵鯂?guó)維》,陳建華教授指出,對(duì)“寫(xiě)實(shí)”與“境界”關(guān)系的討論所引發(fā)的關(guān)于理論旅行(Traveling Theory)、翻譯理論的思考產(chǎn)生了豐富成果。陳建華教授引用安克強(qiáng)、葉文心主編的Visualising China, 1845—1965中提出的“長(zhǎng)時(shí)段的中國(guó)”概念,提出應(yīng)該將“境界”放置在長(zhǎng)時(shí)段中去考察,同時(shí)指出近現(xiàn)代的思想研究離不開(kāi)對(duì)20世紀(jì)初“中國(guó)眼中的世界”的關(guān)注,而王國(guó)維的思想從文明角度來(lái)說(shuō),則起到了接通從文藝復(fù)興、啟蒙思想到中國(guó)現(xiàn)代思想源流的作用。最后,陳建華教授結(jié)合“海派”“上海學(xué)”研究等話(huà)題,提出不應(yīng)將這一問(wèn)題看作必趨性的研究,而是需要將其放置在全球資訊流通中審視,從而突破新舊、雅俗觀(guān)念的限制。

著名漢學(xué)家顧彬教授在發(fā)言中,首先回憶了24歲時(shí)寫(xiě)作有關(guān)杜牧詩(shī)歌研究的博士論文,并強(qiáng)調(diào)對(duì)“境界說(shuō)”的深刻印象,然后以James Liu(劉若愚,1926—1986)對(duì)王國(guó)維“境界說(shuō)”的研究為藍(lán)本,圍繞“境界”的翻譯問(wèn)題以及如何從“情”與“景”這兩個(gè)關(guān)鍵概念出發(fā)理解“境界說(shuō)”作了闡發(fā)。顧彬教授借用與王國(guó)維寫(xiě)作《人間詞話(huà)》同時(shí)期的案例,即龐德(Ezra Pound, 1885—1972)受中國(guó)美學(xué)影響并創(chuàng)作詩(shī)歌的事件,強(qiáng)調(diào)了詩(shī)歌應(yīng)“展示”(show)而非僅僅“講述”(tell)的重要性,中國(guó)詩(shī)歌的美學(xué)正在于情與景的連接(link),他認(rèn)為陳建華教授的《論境界》正是貫穿了這一詩(shī)學(xué)觀(guān)念。最后,顧彬教授還向在座師生介紹了中國(guó)美學(xué)在德國(guó)的研究情況。

上海藝術(shù)研究中心周錫山研究員指出,王國(guó)維作為20世紀(jì)中國(guó)第一國(guó)學(xué)大師,其史學(xué)成就與康德的哲學(xué)成就相當(dāng),同時(shí),王國(guó)維的“意境說(shuō)”是20世紀(jì)中國(guó)唯一領(lǐng)先于世界的美學(xué)理論體系。因此,對(duì)王國(guó)維與康德的比較,實(shí)際上是如同對(duì)中西兩個(gè)“航母”般理論家的對(duì)等研究,意義重大。他認(rèn)為陳建華教授的新著《論境界》厘清了王國(guó)維與康德之間的關(guān)系,是一個(gè)很精彩的研究成果,也贊同陳建華教授在書(shū)中提出的王國(guó)維認(rèn)為中國(guó)哲學(xué)高于西方哲學(xué)的觀(guān)點(diǎn)。周錫山研究員還提請(qǐng)與會(huì)學(xué)者思考“古雅”所指的依靠修養(yǎng)和功力的由非天才創(chuàng)作的天才之作,與“天眼”所指的因具備“天才之眼”所作的天才之作的對(duì)應(yīng)關(guān)系,并與陳建華教授在書(shū)中所提出的“天眼”指”悟性”或“全知視角”的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行商榷。最后,周錫山研究員還指出應(yīng)將王國(guó)維翻譯、編譯的文章也納入全集。

華東師范大學(xué)歷史系鄔國(guó)義教授曾經(jīng)參與主編《王國(guó)維全集》,因此,他首先回應(yīng)了周錫山研究員提出的“王國(guó)維全集不全”的問(wèn)題,指出其中所涉及的全集編纂的復(fù)雜性。鄔國(guó)義教授強(qiáng)調(diào),為慎重起見(jiàn),以“沒(méi)有確證不收”為原則,在手稿上做減法,并盡力還原其中的修改情況,留下修改痕跡,事實(shí)上,這為后來(lái)的學(xué)者勾勒王國(guó)維的思想留下了廣闊的研究空間。針對(duì)周錫山研究員所提的王國(guó)維所具備的“天才性”,鄔國(guó)義教授根據(jù)《王國(guó)維早期講義三種》等文本,認(rèn)為王國(guó)維在寫(xiě)作《人間詞話(huà)》時(shí)應(yīng)處于的“學(xué)徒”狀態(tài),并表達(dá)了他對(duì)王國(guó)維研究的期待——希望在文本闡釋上作進(jìn)一步的努力和拓展,而陳建華教授的新著則具有典范性的意義。

廣州美術(shù)學(xué)院美術(shù)史系李公明教授從自己1973年第一次閱讀康德的閱讀經(jīng)歷與感受出發(fā),談到中國(guó)20世紀(jì)七八十年代思想解放運(yùn)動(dòng)中馬克思的異化理論、青年黑格爾的國(guó)家學(xué)說(shuō)、康德的啟蒙思想“三足鼎立”的狀況,以此推及康德提出“人不是手段,而是目的”所確立的人的尊嚴(yán)的重要而深遠(yuǎn)的意義,這也是現(xiàn)代政治文明仍應(yīng)向康德致敬的理由。李公明教授指出,此次工作坊以“中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”為題目的關(guān)鍵,是陳建華教授極力發(fā)掘康德對(duì)于王國(guó)維的影響,實(shí)際上更有由王國(guó)維追蹤康德對(duì)中國(guó)的“啟蒙”影響的學(xué)術(shù)意義,體現(xiàn)出20世紀(jì)中國(guó)學(xué)人對(duì)啟蒙思想與個(gè)人主義的永恒想象以及這段歷史本身所具的內(nèi)在生命力。另外,李公明教授也結(jié)合自己近年來(lái)對(duì)歷史圖像學(xué)的關(guān)注指出陳建華對(duì)于圖像意識(shí)、視覺(jué)性的發(fā)掘,以及對(duì)圖像、影視等媒介的關(guān)注,能夠?qū)⒁曈X(jué)中心主義和王國(guó)維的“觀(guān)”聯(lián)系起來(lái),是一個(gè)很重要的貢獻(xiàn)。李公明教授還補(bǔ)充了自己從《論境界》中讀出的王國(guó)維“境界論”中可能具有的三重愿景:政治愿景、崇高美學(xué)愿景和中國(guó)現(xiàn)代主體的愿景。

復(fù)旦大學(xué)中文系李楠教授則回顧了自己在復(fù)旦大學(xué)課堂中講授王國(guó)維的《人間詞話(huà)》與《紅樓夢(mèng)評(píng)論》的經(jīng)歷,從中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)的學(xué)科意義上分析王國(guó)維的影響,例如其以西方理論為工具的批評(píng)方法以及《人間詞話(huà)》中的文學(xué)觀(guān)與往后“五四”新文學(xué)的聯(lián)系。李楠教授還從個(gè)人視角出發(fā),分享了閱讀《論境界》后對(duì)從康德認(rèn)識(shí)論出發(fā)思考“境界說(shuō)”框架的重新認(rèn)識(shí),以及陳建華教授在運(yùn)用實(shí)證主義的脈絡(luò)化研究方法上的創(chuàng)新。最后,李楠教授引讀陳建華教授《論境界》中的最后一段話(huà),認(rèn)為“王國(guó)維之死”是一個(gè)重要的文化命題,體現(xiàn)出其在新舊夾縫中追求純粹的兩難處境,而這也正是本雅明意義上的一場(chǎng)“背對(duì)現(xiàn)代性的風(fēng)暴”。

武漢大學(xué)文學(xué)院李佳奇老師以自身與王國(guó)維研究的淵源為切入點(diǎn),指出了王國(guó)維思想的跨學(xué)科性和復(fù)雜性。他認(rèn)為,陳建華教授在《論境界》中敏銳地指出《人間詞話(huà)》中“互相關(guān)系、互相限制”的“自然”這一特殊的用法,便來(lái)源于康德的認(rèn)識(shí)論哲學(xué),通過(guò)發(fā)掘出王國(guó)維“境界論”中科學(xué)知識(shí)傾向與文學(xué)再現(xiàn)傾向,從而破解了王國(guó)維“境界論”成為現(xiàn)代經(jīng)典學(xué)說(shuō)背后的密碼。李佳奇老師認(rèn)為,值得重視的是陳建華教授在重構(gòu)康德哲學(xué)與王國(guó)維“境界說(shuō)”之間的聯(lián)系時(shí),為王國(guó)維對(duì)叔本華的接受留下一定的論述空間,以規(guī)避形成另一種王國(guó)維研究的“康德神話(huà)”,并且,《論境界》中并未忽略對(duì)王國(guó)維文學(xué)觀(guān)念的批判,這種審慎的立場(chǎng)尤為值得借鑒發(fā)揚(yáng)。另外,李佳奇老師分享了自己閱讀王國(guó)維時(shí)的困惑,提出了王國(guó)維對(duì)康德的揚(yáng)棄在于何處,以及“主觀(guān)之詩(shī)人”與“客觀(guān)之詩(shī)人”該如何定義等問(wèn)題。

上海社會(huì)科學(xué)院文學(xué)所朱生堅(jiān)副研究員從原文出發(fā),期從王國(guó)維對(duì)康德接受中的一個(gè)小問(wèn)題切入,獲得王國(guó)維受康德影響的整體性理解。他認(rèn)為王國(guó)維人生最后的悲劇在他著名的關(guān)于“可信與可愛(ài)”的論斷中就留下了根源,并指出叔本華在《作為意志和表象的世界》中對(duì)康德的批評(píng)很大程度上影響了王國(guó)維對(duì)康德的理解。朱生堅(jiān)老師認(rèn)為,王國(guó)維對(duì)非完全的實(shí)證論作出的“不可信”的選擇,體現(xiàn)了其對(duì)康德接受過(guò)程中的矛盾之處,并以“既然可愛(ài),奈何不信”概括了他對(duì)這段經(jīng)典文本的再發(fā)現(xiàn)。最后,朱生堅(jiān)老師指出世人所批評(píng)、指摘的那些矛盾與裂隙,往往正是偉大思想家的標(biāo)準(zhǔn)配置,而王國(guó)維在三十歲之前對(duì)于康德的誤解絲毫不影響他作為國(guó)學(xué)大師的地位。正如布魯姆所言,“閱讀總是一種誤讀”,而一本毫無(wú)瑕疵、毫無(wú)爭(zhēng)議的書(shū)很有可能就是一本毫無(wú)意義的書(shū)。

華東師范大學(xué)中文系張春田副教授回憶了他與陳建華教授在《論境界》成書(shū)過(guò)程中對(duì)其中所涉及的諸多核心議題的多次討論,指出陳建華教授能夠另辟蹊徑,有意地把“境界”與傳統(tǒng)概念剝離,強(qiáng)調(diào)其與西方認(rèn)識(shí)論的聯(lián)系,在全球語(yǔ)詞的流動(dòng)語(yǔ)境中去界定新的概念,揭示出了中國(guó)近代文論的普遍性意義。在對(duì)王國(guó)維思想的視覺(jué)意識(shí)的論證中,陳建華教授自覺(jué)與西方再現(xiàn)傳統(tǒng)和當(dāng)代學(xué)術(shù)前沿對(duì)話(huà),也是對(duì)王國(guó)維思想本身所具有的激進(jìn)面向——對(duì)世界性的文化、概念和語(yǔ)詞所持有的開(kāi)放態(tài)度的回應(yīng),打破了此前研究中所建構(gòu)的王國(guó)維的文化保守主義者形象以及對(duì)王國(guó)維理解的單一性。陳建華教授這一研究讓我們看到,當(dāng)時(shí)的中國(guó)思想界是與世界其他地區(qū)處于共振之中,而非一種對(duì)西方的被迫追尋。

上海師范大學(xué)中文系朱軍教授站在“城與人”的視角,談及王國(guó)維與上海之間緊密的學(xué)脈聯(lián)系。聚焦王國(guó)維與沈曾植、康有為的交往,朱軍教授分析了師生三人的書(shū)房取名:康有為的“游存廬”、沈曾植的“海日樓”、王國(guó)維的“永觀(guān)堂”,顯示出他們體驗(yàn)與理解世界方式的共性——游觀(guān)與假寐,也能從中看出佛學(xué)與“莊學(xué)”的影響。朱軍教授還指出,陳建華教授在《論境界》中對(duì)照了王國(guó)維和梁?jiǎn)⒊岢龅摹熬辰纭钡牟煌枷雭?lái)源,王國(guó)維的思想側(cè)重于對(duì)西方現(xiàn)代性觀(guān)念的對(duì)接。朱軍教授也闡發(fā)了自己從“理想”(“浪漫主義”)與“寫(xiě)實(shí)”(“寫(xiě)實(shí)主義”)的對(duì)譯角度對(duì)王國(guó)維“境界說(shuō)”的理解。

上海師范大學(xué)中文系孫超教授首先表示,對(duì)《論境界》的研讀是一個(gè)非常愉快的過(guò)程,提出了自己對(duì)“中西思想與學(xué)術(shù)因緣”這一議題的思考脈絡(luò):王國(guó)維“借鏡”借的究竟是哪一面鏡子?他是怎么照鏡子的?照出了什么?他認(rèn)為在陳建華教授的書(shū)中都能一一找到答案。孫超教授指出,《論境界》一書(shū)是建立在對(duì)王國(guó)維其人其書(shū)的整體認(rèn)識(shí)上,書(shū)中化用了傳統(tǒng)的知人論世、以意逆志的范式,采用實(shí)證性的歷史脈絡(luò)化梳理展現(xiàn)出思辨的過(guò)程,納入多重文本以跳開(kāi)《人間詞話(huà)》與“境界說(shuō)”的局限,并實(shí)現(xiàn)對(duì)王國(guó)維思想的現(xiàn)代性的抉發(fā)。特別是書(shū)中對(duì)《人間詞》的詳盡分析,具有強(qiáng)大的說(shuō)服力。最后,孫超老師也提出了自己的疑問(wèn):《人間詞話(huà)》吊詭的歷史遭遇究竟原因何在?又象征著什么?

上海師范大學(xué)中文系郭亞雄副教授從王國(guó)維利用西方哲學(xué)重新發(fā)現(xiàn)“物”這一概念出發(fā),指出在王國(guó)維之前的宋明理學(xué)所側(cè)重的體物、格物等方法論,均將“物”作為“事”,而王國(guó)維受西學(xué)影響,對(duì)“物”的重新發(fā)現(xiàn),是一種現(xiàn)代社會(huì)的基本認(rèn)識(shí)型,與傳統(tǒng)“物”的觀(guān)念拉開(kāi)了距離。同時(shí),從對(duì)《論境界》的閱讀及各位老師的討論出發(fā),我認(rèn)為王國(guó)維還重新發(fā)現(xiàn)了“人”,無(wú)論是“情”還是“景”,最終都要與“自我”關(guān)聯(lián)起來(lái)。郭亞雄副教授還進(jìn)一步指出,王國(guó)維直接用新語(yǔ)翻譯所體現(xiàn)的翻譯思維,在這點(diǎn)上與嚴(yán)復(fù)用舊語(yǔ)譯新語(yǔ)有著極大差異。

上海師范大學(xué)中文系吳采奕老師的學(xué)科背景是比較文學(xué)與世界文學(xué),因此她十分認(rèn)同《論境界》這本書(shū)在貫徹比較文學(xué)研究方法與范式上的示范作用,比較并非是在文本之間,而是比較“心”與“物”的關(guān)系,陳建華教授對(duì)再現(xiàn)傳統(tǒng)與“境界”的比較,就勾勒出了非常好的對(duì)話(huà)空間。通過(guò)簡(jiǎn)單梳理自己對(duì)康德和叔本華的理解,吳采奕老師指出康德哲學(xué)達(dá)至視覺(jué)中心主義的高點(diǎn),在西方現(xiàn)代哲學(xué)中受到了批判,而叔本華則想要超越這種主觀(guān)性。她認(rèn)為王國(guó)維站在“現(xiàn)代性”的激流中,若想于康德思想影響下超脫主觀(guān)達(dá)到客觀(guān),必然會(huì)與中國(guó)傳統(tǒng)詩(shī)學(xué)產(chǎn)生相當(dāng)大的抵觸,因此她也提出是否應(yīng)考量叔本華思想在其中的作用。

與談嘉賓發(fā)言結(jié)束后,陳建華教授對(duì)與會(huì)嘉賓提出的觀(guān)點(diǎn)與問(wèn)題作了回應(yīng)和總結(jié)。首先,陳建華教授指出此次工作坊的討論中涉及天才、人間、理想、觀(guān)、古雅等諸多關(guān)鍵問(wèn)題,極為全面精彩,向在場(chǎng)的所有老師表示感謝。接著,陳建華教授集中回答了三個(gè)問(wèn)題:其一是關(guān)于《人間詞話(huà)》的吊詭遭遇,他指出這其中顯示出的矛盾或許與王國(guó)維在表述上的含糊性有關(guān);其二,關(guān)于王國(guó)維對(duì)叔本華與康德的接受問(wèn)題,陳建華教授認(rèn)為從王國(guó)維《論性》開(kāi)頭所添加的內(nèi)容即可看出他對(duì)康德三大批判的接受,并指出關(guān)于“著”與“述”之間模糊的界限問(wèn)題值得作進(jìn)一步考察;其三,對(duì)于“主觀(guān)之詩(shī)人”與“客觀(guān)之詩(shī)人”的問(wèn)題,他指出王國(guó)維后期對(duì)戲曲、小說(shuō)的關(guān)注轉(zhuǎn)向顯示他對(duì)中國(guó)文學(xué)傳統(tǒng)中缺乏敘事的認(rèn)識(shí)。陳建華教授還指出,王國(guó)維極少在詩(shī)歌中寫(xiě)到自己這一傾向在當(dāng)時(shí)環(huán)境中具有的普遍性,似乎指向晚清時(shí)期通過(guò)媒介建立的一種“公共性”,值得進(jìn)一步思考和探究。

會(huì)議最后,王宏超教授再一次致辭感謝了所有在場(chǎng)師生的積極參與,分享了《錢(qián)鍾書(shū)楊絳親友書(shū)札》中錢(qián)鍾書(shū)先生提及王國(guó)維研究的片段,分析其中涉及的“以西釋中”、理解中西學(xué)術(shù)之關(guān)系的難度與復(fù)雜性。本次討論中無(wú)論是“天才”與“學(xué)徒”的矛盾,還是“可愛(ài)”與“可信”的撕裂正體現(xiàn)了這一點(diǎn)。最后,王宏超教授再次指出陳建華教授的新著《論境界》一書(shū)所起的典范作用。

此次學(xué)術(shù)工作坊以王國(guó)維與康德為中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)型的兩大主角,展現(xiàn)出“中西現(xiàn)代思想與學(xué)術(shù)的因緣”背后所昭示的文明之源流。與會(huì)學(xué)者紛紛回憶自身與王國(guó)維研究的淵源,并結(jié)合對(duì)陳建華教授新著《論境界:〈人間詞話(huà)〉與康德哲學(xué)》的閱讀體會(huì),回歸中國(guó)近現(xiàn)代思想演進(jìn)的歷史場(chǎng)域,在思想與方法的爭(zhēng)鳴與對(duì)話(huà)中勾勒王國(guó)維思想體系的多重愿景與當(dāng)代意義。

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (3 個(gè)評(píng)論)