原創(chuàng) 天津1937:北大與清華攜手搶救“國寶”

文/袁帆

1937年“七七事變”之后,京津陷落于敵手。北大、清華、南開三校南遷長沙,再遷昆明,合組“西南聯(lián)合大學(xué)”,薪火相傳,弦歌不輟,在艱苦的戰(zhàn)爭環(huán)境下創(chuàng)造了世界教育史上罕見的“戰(zhàn)時(shí)教育”經(jīng)典案例。

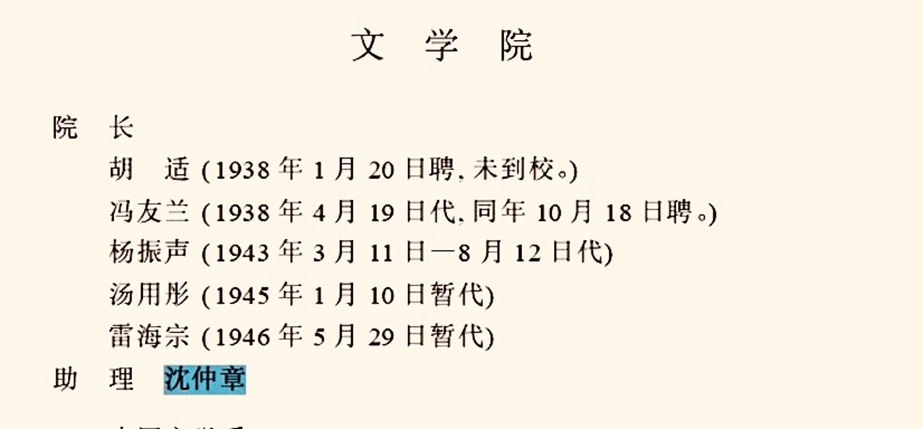

在西南聯(lián)大的教職員名錄上,文學(xué)院院部有一位助理,名叫“沈仲章”。但在西南聯(lián)大的八年歷史上,沈仲章卻從沒有到過昆明。

西南聯(lián)大教職員名錄(文學(xué)院部分)

一、沈仲章挺身而出救國寶

沈仲章與西南聯(lián)大的關(guān)系是一件非常奇特的事情。在“沈仲章”這個(gè)名字背后,其實(shí)隱藏著一個(gè)巨大的歷史秘密,其中的關(guān)鍵詞是“居延漢簡”。

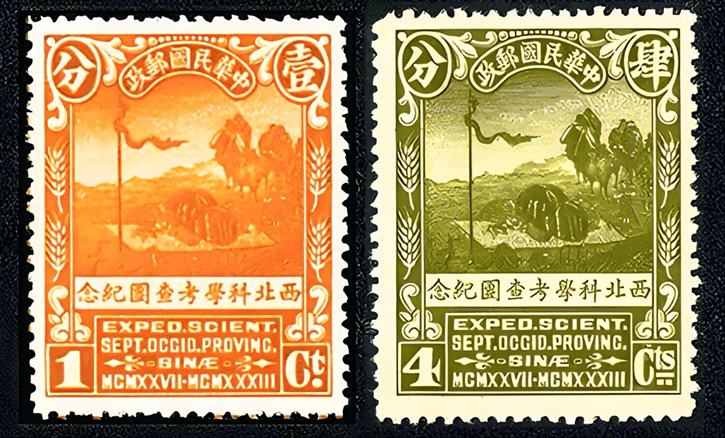

西北科學(xué)考察團(tuán)紀(jì)念郵票(1932年)

1930年代初,由中國與瑞典聯(lián)合組成的“西北科學(xué)考察團(tuán)”,在我國甘肅境內(nèi)“居延”(古地名)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了萬余枚漢代木簡牘,隨后將這批國寶級(jí)文物定名為“居延漢簡”。

位于內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗的居延遺址

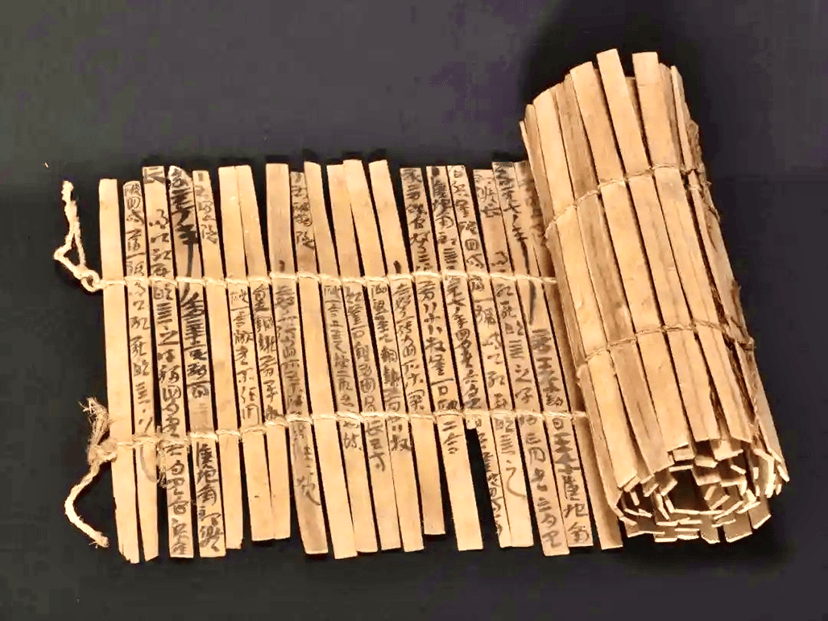

居延漢簡的內(nèi)容涵蓋軍事、政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)、文化等領(lǐng)域,具有極高的考古價(jià)值,至今被譽(yù)為“20世紀(jì)東方文明的四大發(fā)現(xiàn)之一”。這批漢簡后來被運(yùn)到北平,收藏于北京大學(xué)文科研究所進(jìn)行整理研究。

居延漢簡(部分)

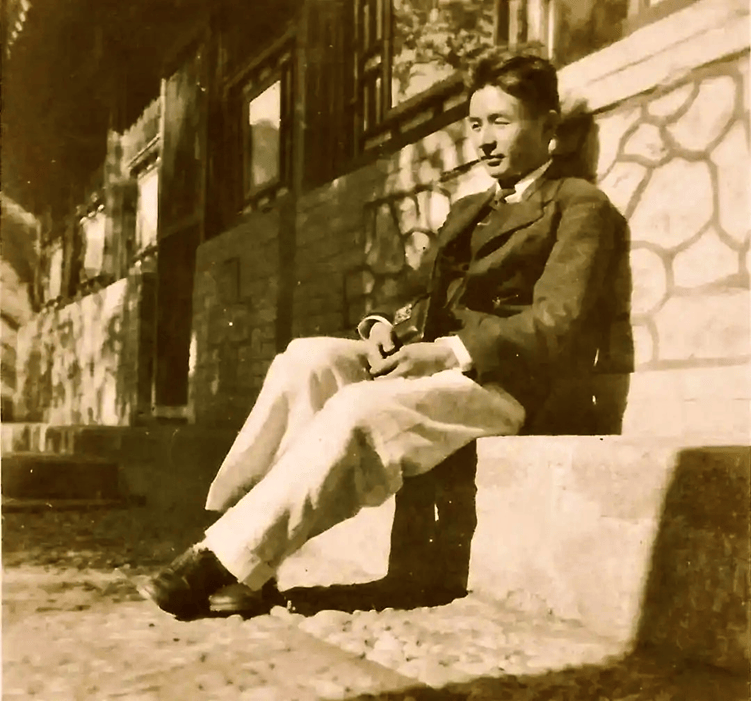

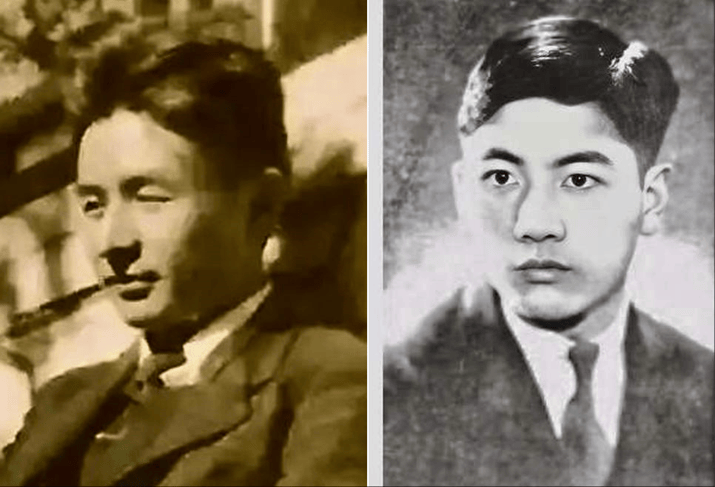

沈仲章(1905-1987),出生于蘇州,先靠自學(xué)于1923年考入唐山大學(xué),又于1926年考入北大物理系,后轉(zhuǎn)哲學(xué)系,畢業(yè)后被聘為北大文科研究所助教,并擔(dān)任西北科考團(tuán)理事會(huì)干事,因此有機(jī)會(huì)參與有關(guān)居延漢簡的研究工作。

沈仲章(攝于北平,約20世紀(jì)30年代中期)

沈仲章是一位多才多藝的“斜杠”青年,也是一位具有擔(dān)當(dāng)精神,有實(shí)干能力的奇才。當(dāng)1937年7月29日北平失陷,藏于北大的居延漢簡和相關(guān)資料無人顧及時(shí),他挺身而出,在無任何官方授命的情況下,依靠可靠同仁幫助,先后分幾次把居延漢簡秘密轉(zhuǎn)移出來,并且在短短十天內(nèi),將全部漢簡妥善裝在兩個(gè)特制的大木箱內(nèi)。在后來的約半年時(shí)間里,由北平而天津,由天津而青島,再由青島而香港,騰挪數(shù)千公里,最終于1938年初將這批漢簡安全運(yùn)抵香港大學(xué)妥善保存。

裝運(yùn)居延漢簡的特制大箱子(示意圖)

二、北大與清華的天津合作

在這個(gè)極其隱秘的“偷運(yùn)”過程中,單打獨(dú)斗的沈仲章承擔(dān)了巨大的壓力,雖然來自大后方的有關(guān)機(jī)構(gòu)給予他有限的指示(決定將居延漢簡運(yùn)到香港),但每個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)都需要他獨(dú)力化解。

原戈登道27號(hào)(現(xiàn)湖北路19號(hào))現(xiàn)狀

在滯留天津等待指示的兩個(gè)多月里,沈仲章還自發(fā)幫助北大學(xué)人逃難、運(yùn)物品、找親友……他由此結(jié)識(shí)了清華的熊大縝,也認(rèn)識(shí)了葉企孫,并且成了彼此可以信任的朋友,甚至經(jīng)常就住在戈登道27號(hào)的清華同學(xué)會(huì)。在天津,北大與清華聯(lián)手合作,轉(zhuǎn)移師生,共赴國難,成就一段鮮為人知的傳奇佳話。最后,沈仲章就是在熊大縝的鼎力協(xié)助下,上演了將兩大箱國寶冒險(xiǎn)運(yùn)出天津的“驚險(xiǎn)一幕”。

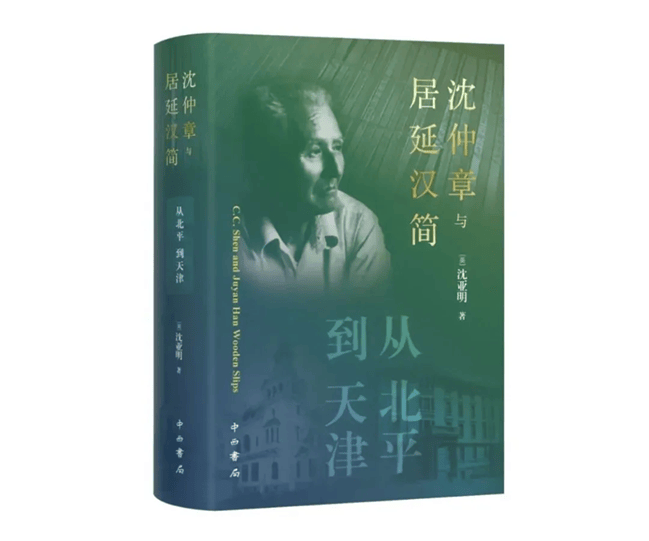

《沈仲章與居延漢簡》第一冊(cè)

沈仲章的女兒,美籍作家沈亞明,根據(jù)其父生前留下的珍貴回憶,在幾十年里遍訪海內(nèi)外數(shù)位有關(guān)當(dāng)事人及其后代,基本厘清了居延漢簡近百年來顛沛流離的旅程,并于2023年12月出版了《沈仲章與居延漢簡——從北平到天津》。這是其系列專著的第一冊(cè),內(nèi)有一個(gè)章節(jié)披露沈仲章與清華臨時(shí)辦事處的合作細(xì)節(jié)。

關(guān)于這些細(xì)節(jié),她引用了1982年中國社會(huì)科學(xué)院陳洪進(jìn)研究員對(duì)沈仲章進(jìn)行訪談的書面記錄,其中如是表述:

(1) “那時(shí),清華大學(xué)在英租界里設(shè)有清華同學(xué)會(huì)……有招待所、有辦公室、有財(cái)會(huì)人員、有負(fù)責(zé)人,并有兩個(gè)助教助理”;

(2)“有一個(gè)教授,叫葉企孫的,是個(gè)著名的科學(xué)家……那時(shí)是清華理學(xué)院院長”;

(3)“這個(gè)人對(duì)我很好,他是長駐天津的負(fù)責(zé)人”;

(4)“其中一個(gè)助教,姓熊的,我現(xiàn)在還很懷念他”;

(5)“他對(duì)我的工作大有幫助,特別是后來運(yùn)出這些箱子時(shí)”;

(6)“他在天津比我更有辦法,下層社會(huì)聯(lián)系較多”;

(7)“我為北大師生辦事,他代表清華”;

(8)“這個(gè)人叫熊大縝,后來聽說他生死不明”。

沈仲章在過去45年后的這些索引式回憶,其實(shí)信息量非常大,核心信息沒有模棱兩可,反映出往事給回憶者留下的記憶極其深刻,因此完全可以作為歷史研究的依據(jù)。

三、熊大縝發(fā)揮關(guān)鍵作用

此外,沈亞明還根據(jù)其父生前另外給她描述的詳細(xì)過程,另外撰寫了《沈仲章和冒險(xiǎn)相助救國寶的老百姓》一文。其中關(guān)于“熊大縝幫助沈仲章運(yùn)出兩只裝滿國寶的大箱子”一節(jié),具體描寫緊張、刺激,極具畫面感。

《沈仲章和冒險(xiǎn)相助救國寶的老百姓》

1938年12月,日本人在北京大學(xué)追查居延漢簡,并且已經(jīng)將矛頭指向沈仲章。沈仲章得到消息后,決定立刻帶著箱子乘船離開天津去香港。沈欣賞熊,信任熊,找熊一起研究如何躲過海關(guān)檢查。對(duì)于這個(gè)看似不可能辦到的事情,他相信熊大縝比他更有辦法,因“熊”與底層社會(huì)有廣泛聯(lián)系。

熊大縝陪著沈仲章去結(jié)識(shí)能幫上忙的人,對(duì)他們講“是北京大學(xué)的貴重東西,不便叫日本人查問”。發(fā)動(dòng)大家,“國難當(dāng)頭……都是中國人,幫幫忙,箱子不能受檢查”。

由于熊大縝的關(guān)系,沈仲章在幫忙者的鏈條中被轉(zhuǎn)遞介紹。沈節(jié)節(jié)操心,懇求每個(gè)環(huán)節(jié),“絕不能讓敵人檢查”!沈預(yù)知上船前最后的海關(guān)檢查最嚴(yán)格,便親自跑到碼頭,要親眼盯著箱子過關(guān)。

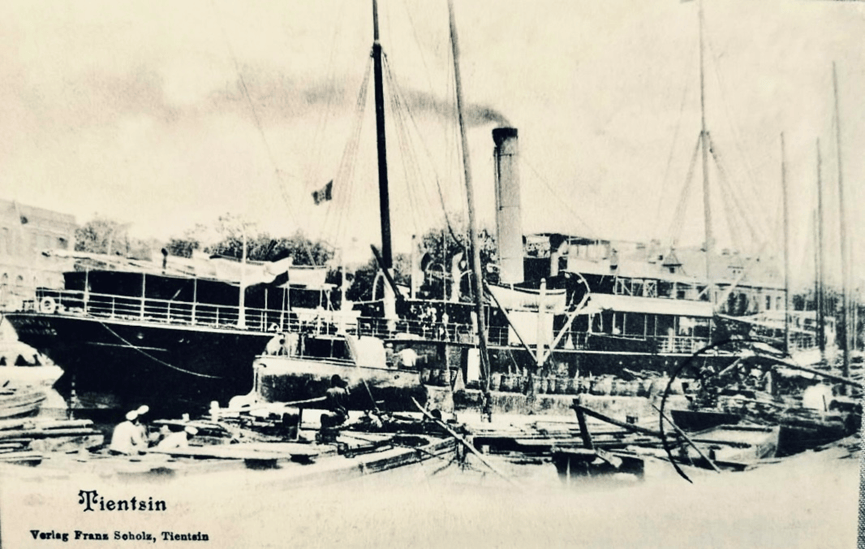

天津海河輪船碼頭舊影

海關(guān)內(nèi)部的幫忙者專等馬虎的日本上司當(dāng)值,送上托運(yùn)單。搬運(yùn)工見批示Examine(檢查),就撕掉單子,不運(yùn)了。循環(huán)了五六次,等了不止一天。眼看到了啟航日,如果箱子不能入艙,沈仲章也不愿上船,他都準(zhǔn)備退票了。

終于,瞅見一個(gè)有機(jī)可乘的空子。日本人批示Examine and Pass(查后放行),搬運(yùn)工用橡皮把前部擦去,只留Pass(放行)。高聲呼叫:Pass,Pass,不檢查!隨著喊聲,大家七手八腳推箱子,沈仲章也使了一把勁。華人檢察員都已被事前“串通”了,搬運(yùn)工們一哄一拱,兩只箱子就過了檢查口。馬上,另一批搬運(yùn)工把后面的待檢物送上來,吸引漢奸眼線。而沈仲章的目光,則緊跟兩只箱子上了甲板,進(jìn)了船艙——沒有開箱!

事實(shí)說明,熊大縝不是一個(gè)坐而論道的“書呆子”,他在與底層社會(huì)打交道時(shí)能做到游刃有余,足見其智商、情商都不是一般的“高”。這種能力在搶救國寶時(shí)與天津民眾的愛國熱情完美結(jié)合,這才創(chuàng)造出常人難以想象的奇跡!

沈亞明在文章中強(qiáng)調(diào),“父親生前對(duì)熊大縝的感激與懷念,長達(dá)約五十年”。

四、值得后人銘記的誠摯友誼

沈仲章與熊大縝(1930年代)

北大與清華均為著名學(xué)府,在百年歷史上長期合作,事跡萬千,而沈仲章和熊大縝在天津結(jié)下的患難之交,則是其中極為特殊之一。

無論是沈仲章的挺身而出,還是熊大縝的出手相助,讓他們冒死搶救“國寶”的勇氣,都是來自那一代愛國知識(shí)分子對(duì)中華文明的血脈之愛,對(duì)倭寇罪惡的切齒痛恨。

他們之間的相交不過百十天,后續(xù)再無交集,然而在沈仲章心中,“熊大縝”卻讓他惦記了一生。只是他不知,熊大縝在他們分手一年半之后,就已身殉那場(chǎng)慘烈的抗敵戰(zhàn)爭……

如今,當(dāng)年攜手搶救國寶的兩位優(yōu)秀學(xué)子都已遠(yuǎn)去多年,然而他們?cè)谔厥鈶?zhàn)斗中結(jié)下的誠摯友誼,卻值得后人長久體會(huì),永遠(yuǎn)銘記!

(2025/8/22 修訂于上海)

作者簡介

袁帆,清華大學(xué)建筑工程系1975級(jí)校友,人生多有跨界,興趣愛好廣泛,文筆樸實(shí)耐看。退休后專注于文史研究,多篇成果被國家級(jí)、省市級(jí)以及清華大學(xué)媒體刊發(fā)。2023年,被清華大學(xué)檔案館、校史館聘為“清華史料和名人檔案征集工程”特邀顧問。

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (2 個(gè)評(píng)論)