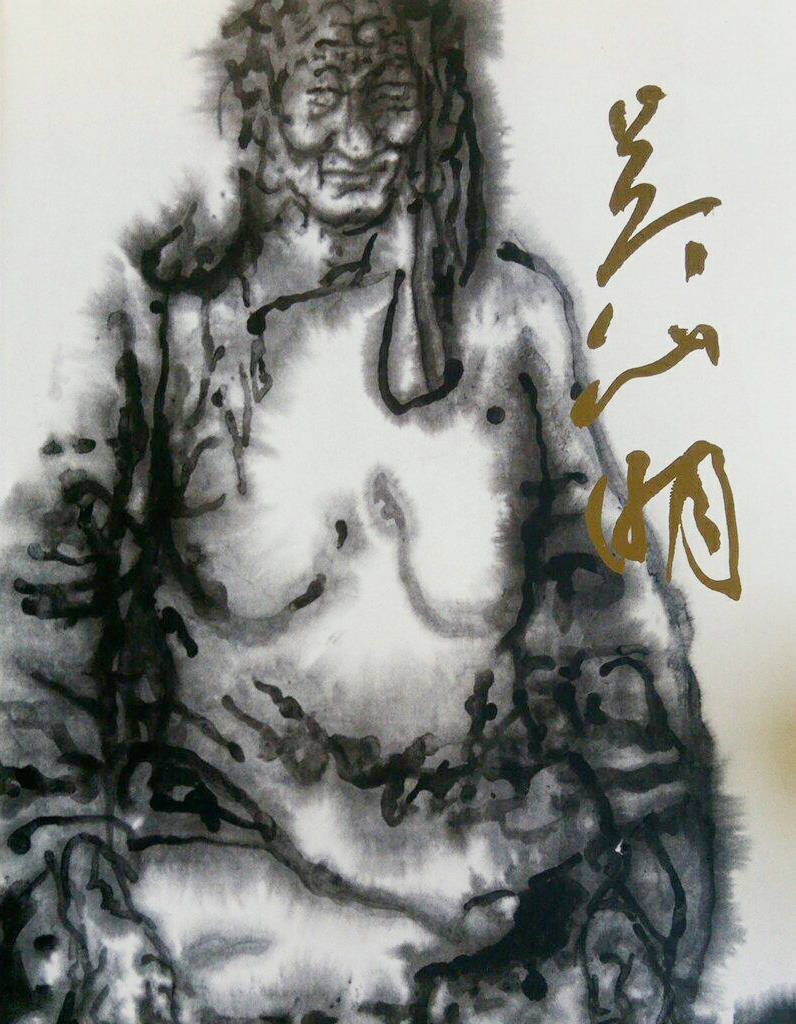

�Pīǧ���ճ��ġ����߽��������ﮋ����ɽ����ˇ�g(sh��)����

��\��ռ��

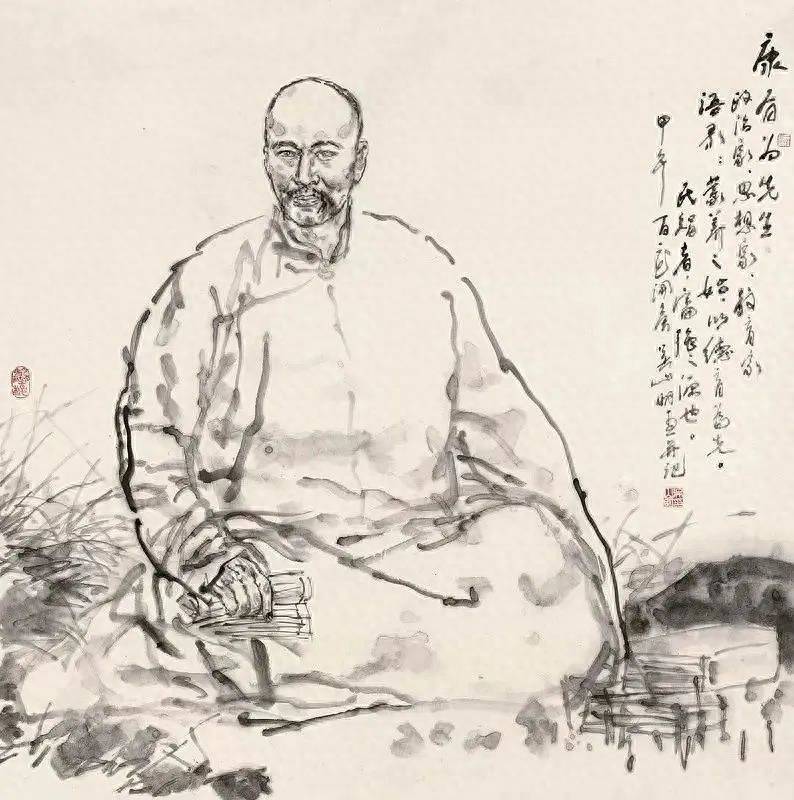

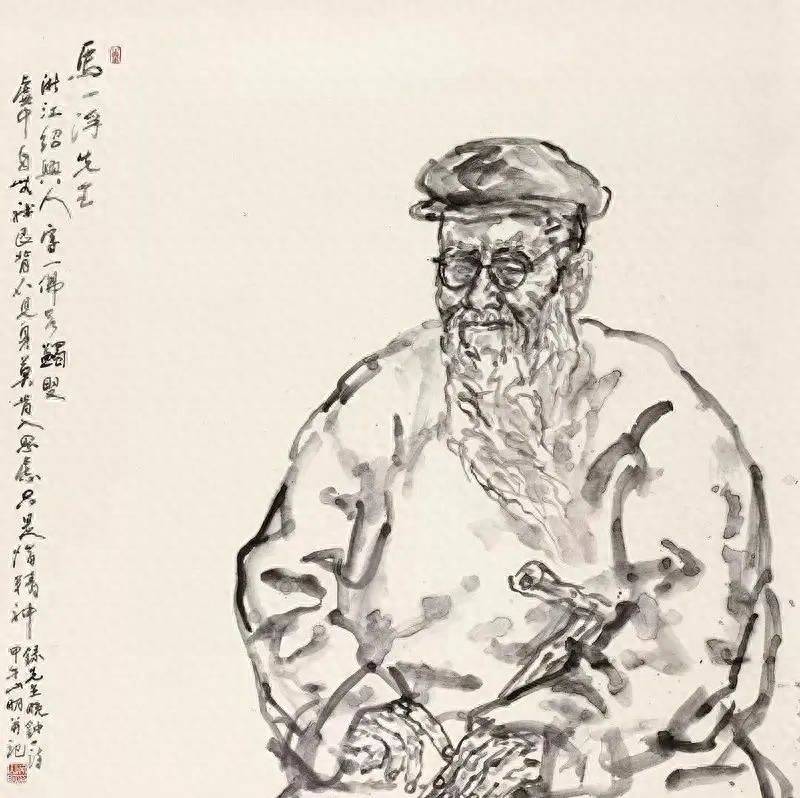

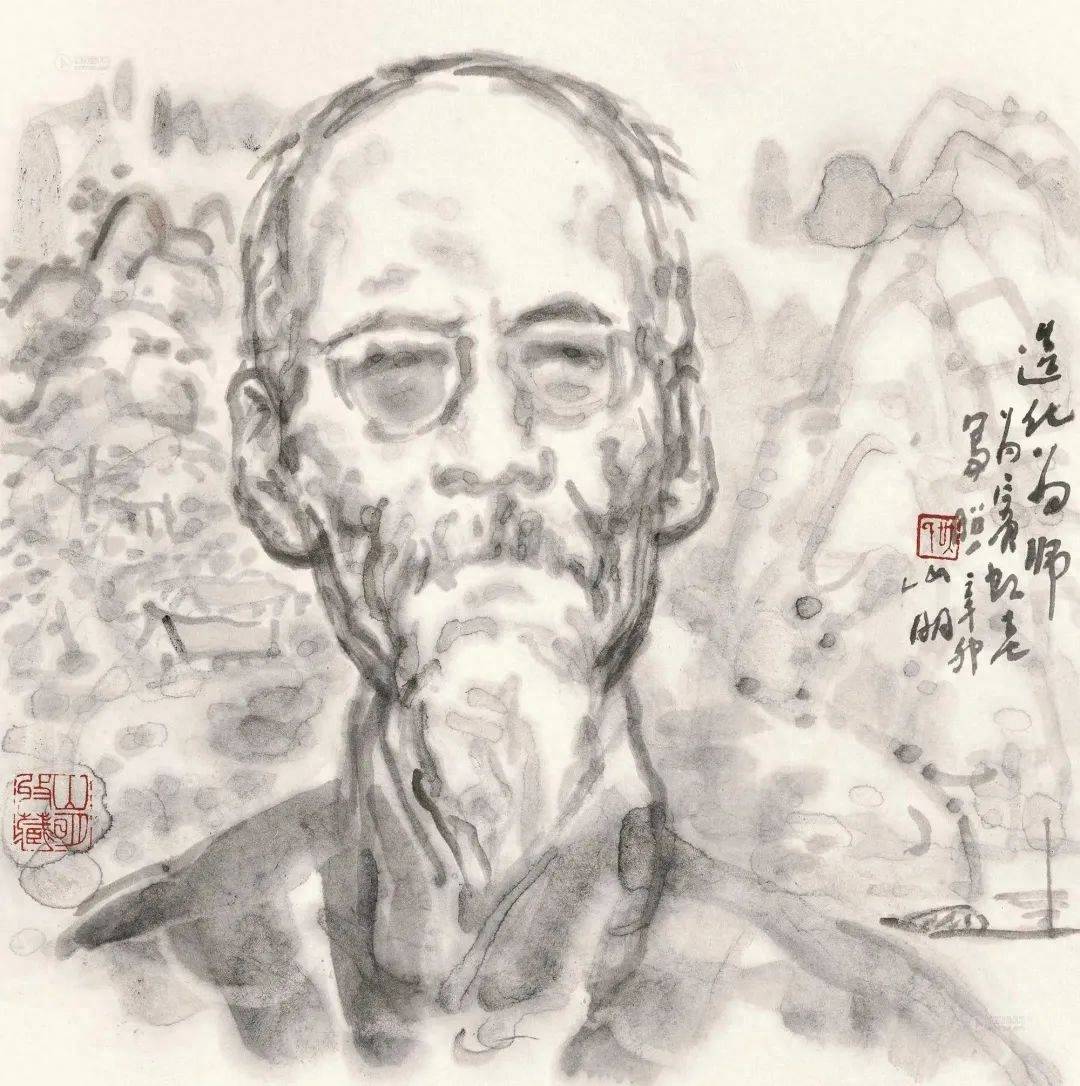

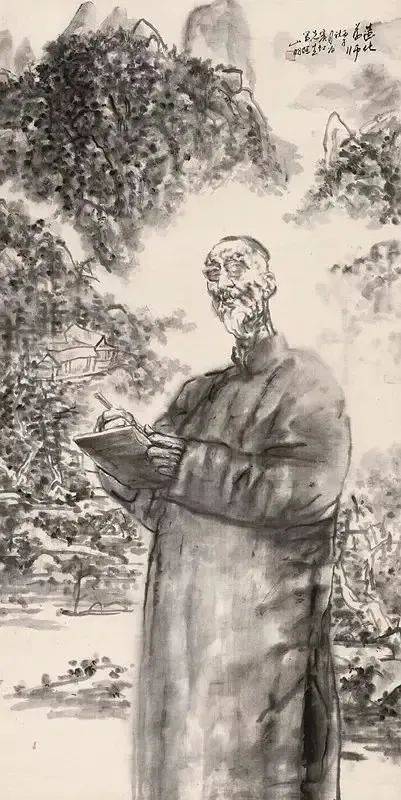

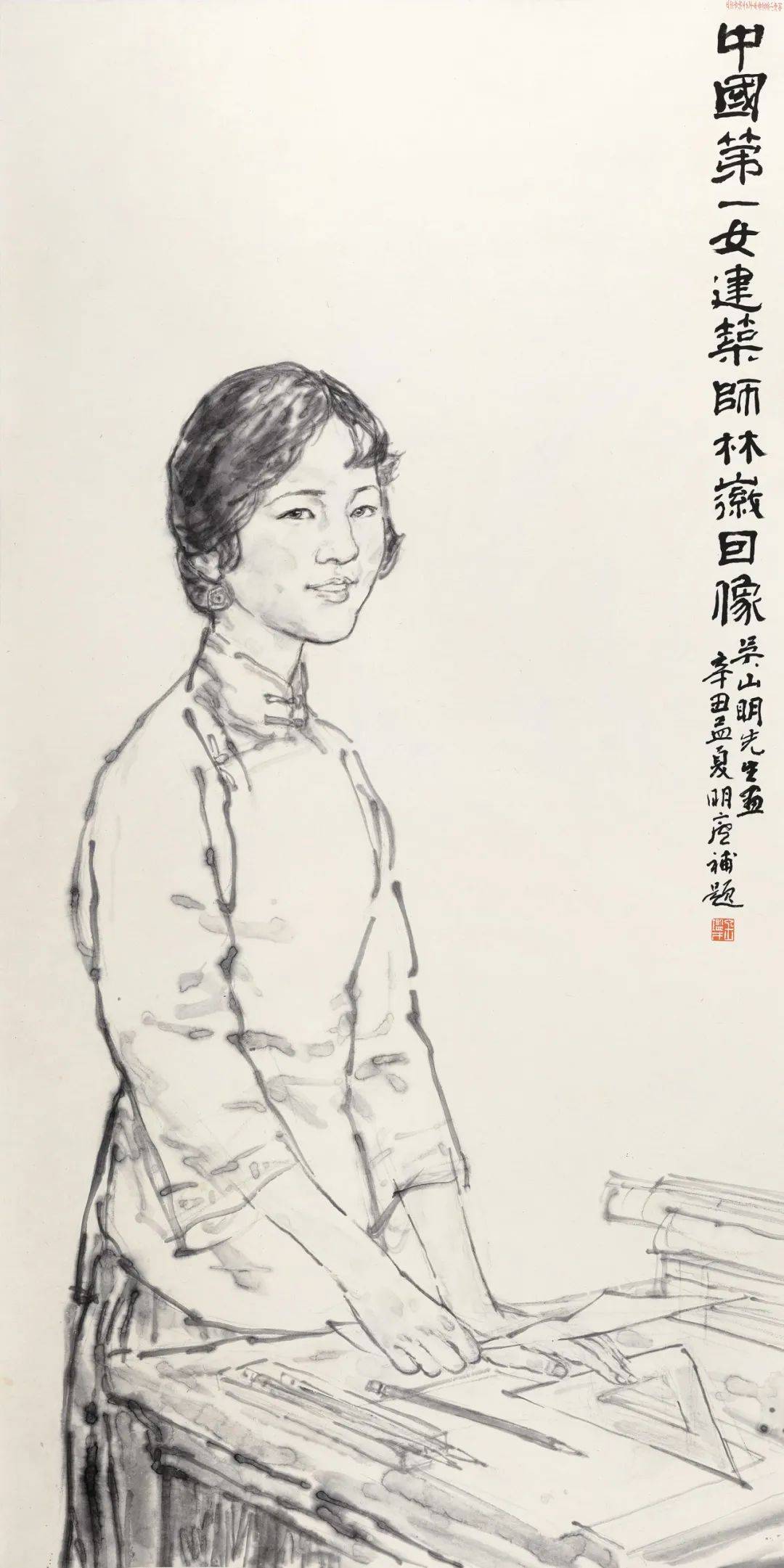

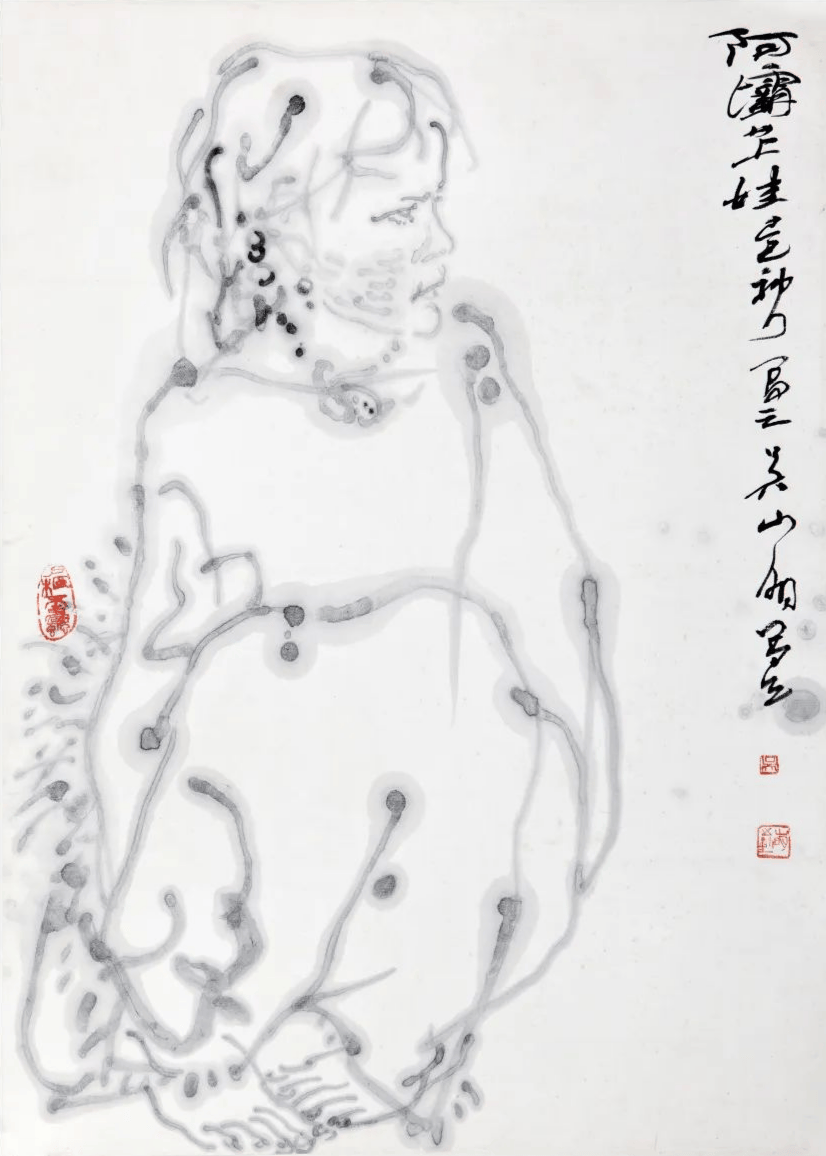

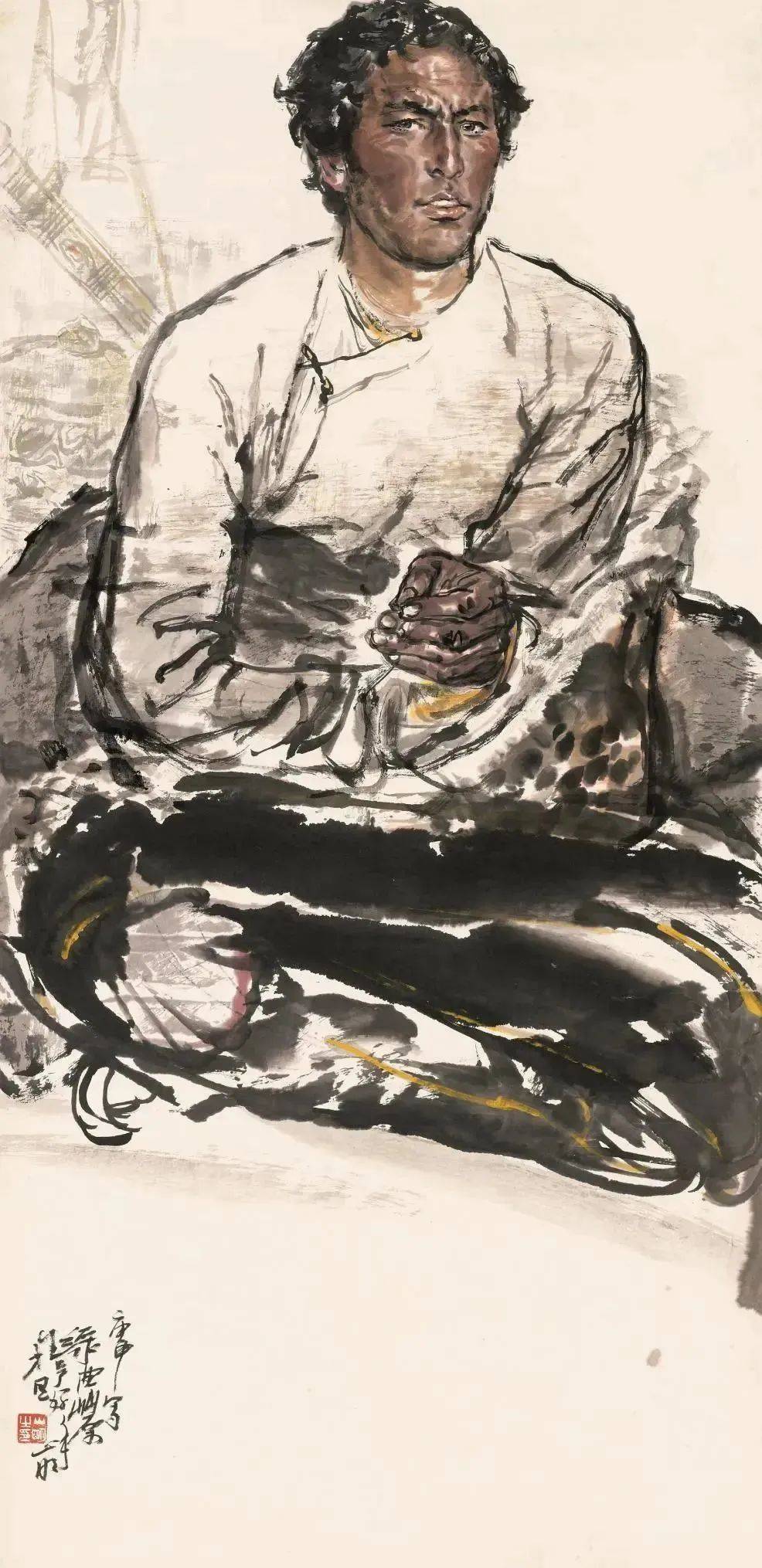

�������չ����ī�ڹP�h�g��Ⱦ����\�Ӵ���һ������Ф��������V�c�����g�����`�ꡪ���@�Dž�ɽ���P�ª��е�ˇ�g(sh��)�Z�����@λ���㽭�ֽ��l(xi��ng)���߳��Į�����������ʮ���d�Ą�(chu��ng)���c�������ɞ��������ﮋ�Ľܳ������������Ї���������Ҫ�I(l��ng)܊�������ĹPī������l(xi��ng)���Ĝض����������y(t��ng)�ĸ��}��������һλ���ܽ�����ˇ�g(sh��)�ij��\�����죬�҂����M��ɽ�����������x�����P�µ�������x������һ��������ˇ�g(sh��)������

��ɽ��

����ꖽ��ϵ����Ӻ��ϣ�һ�l�������y(t��ng)��ˇ�g(sh��)֮·��1941������ɽ���������㽭ʡ�ֽ��hǰ�Ǵ����@Ƭ����ꖽ����B(y��ng)�����أ��Թű��������C��֮�ء���Ԫ���S�������ڴ���ġɽˮ�����������ɡ����ҵĹPī��Ϣ����M�@�ڹŴ���İ������g��ͯ��ą�ɽ������۶��ڴ�ڿ����˾���@���r(n��ng)�D������Щ������������Ӱ������������ġ��L��ģ�ء����﹡�ϵ��ٌ�������������ϱڮ�����������������������c��������H������

�Ї����F(xi��n)�����Ү���

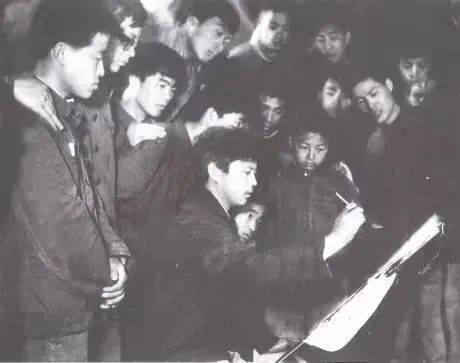

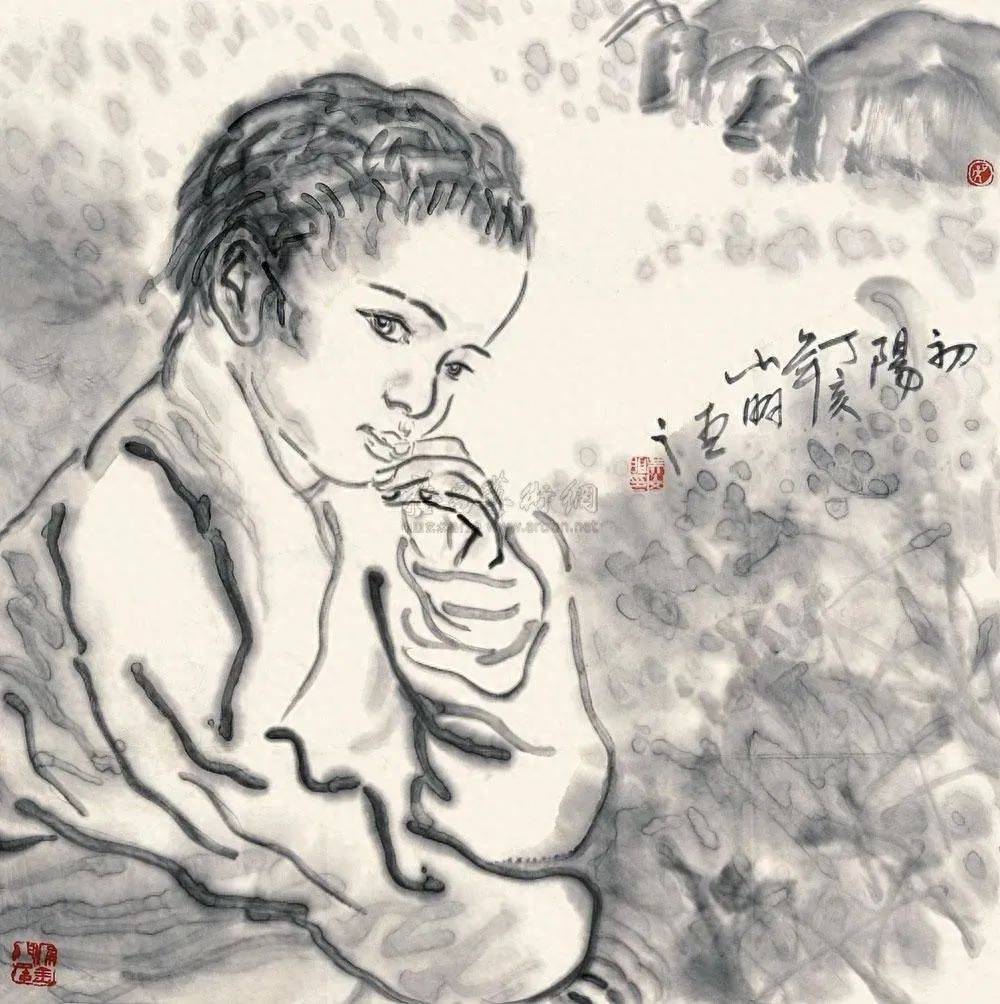

15�q��������ɽ�������㽭���g(sh��)�WԺ�����Ї����g(sh��)�WԺ����������ʽߵ�_ˇ�g(sh��)���T���˕r���㽭��Ժ�������������ﮋ�ġ��l(f��)Դ�ء�������ۡ��������������Ե�ǰ݅���������Ї������M�F(xi��n)������������̽�����y(t��ng)�Pī�c�F(xi��n)��������ںϡ��ڸ��е�����������ɽ���dһ�������B(y��ng)�֡��������Rġ�β��������������ĥ���l��Ρ��������������ό���ʯ�������裬˼��������Ρ������?zh��n)䡱�������f�����������ώ����ҡ������Ȯ��ġ������Ǯ��۾����Π�Ǯ��۾���ص���w����

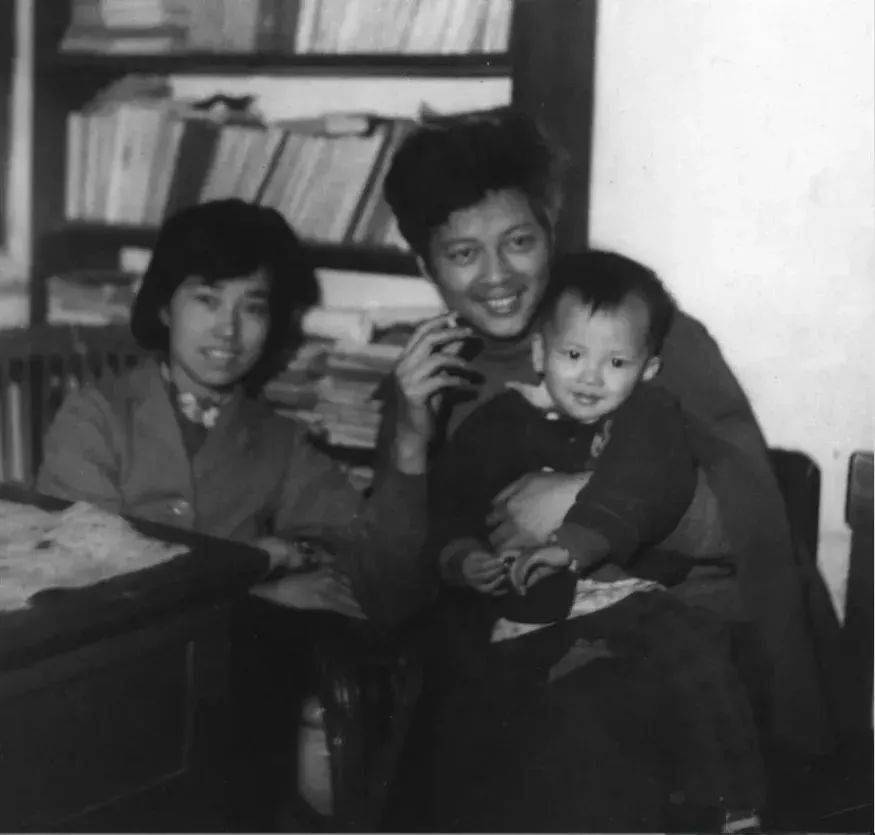

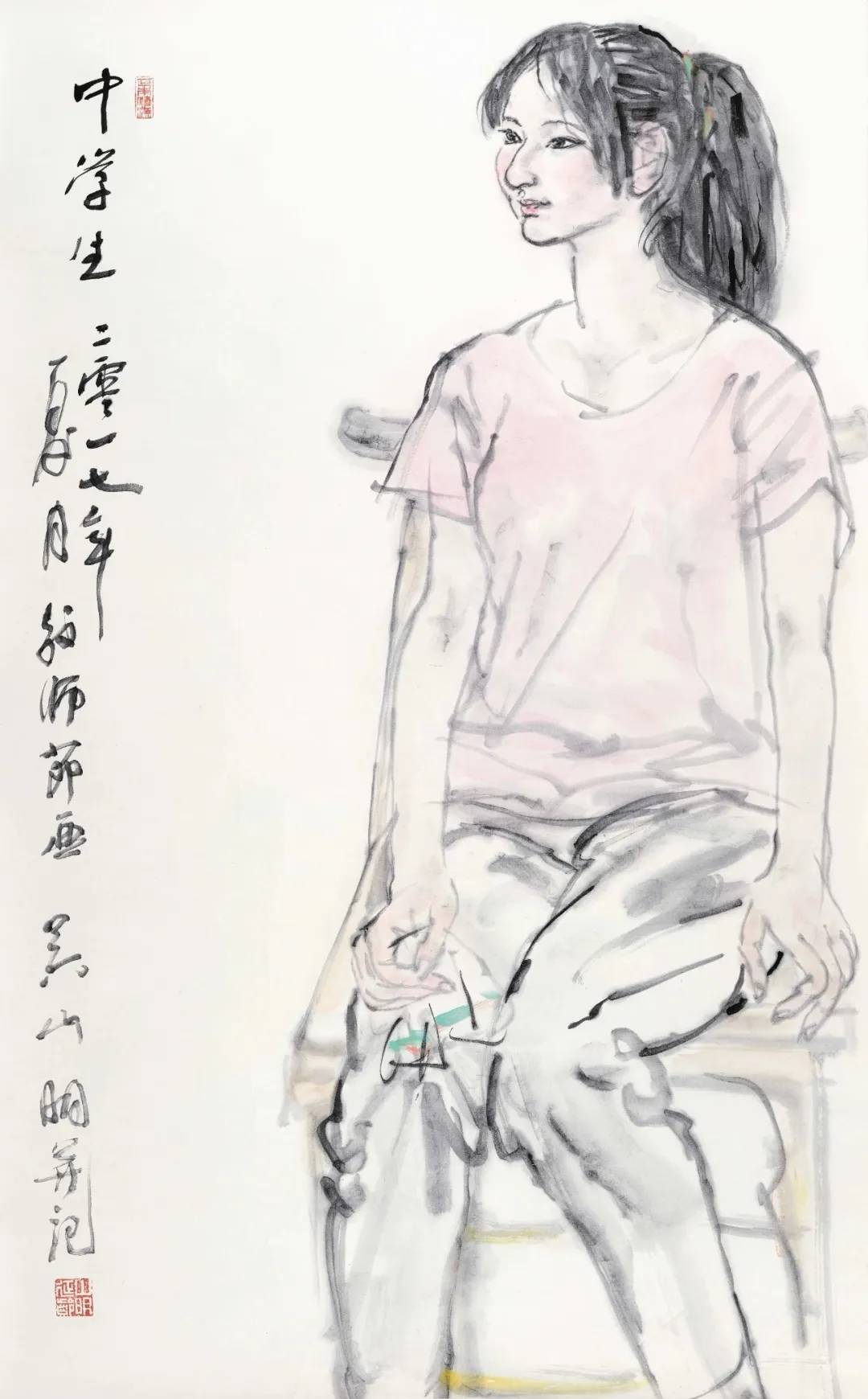

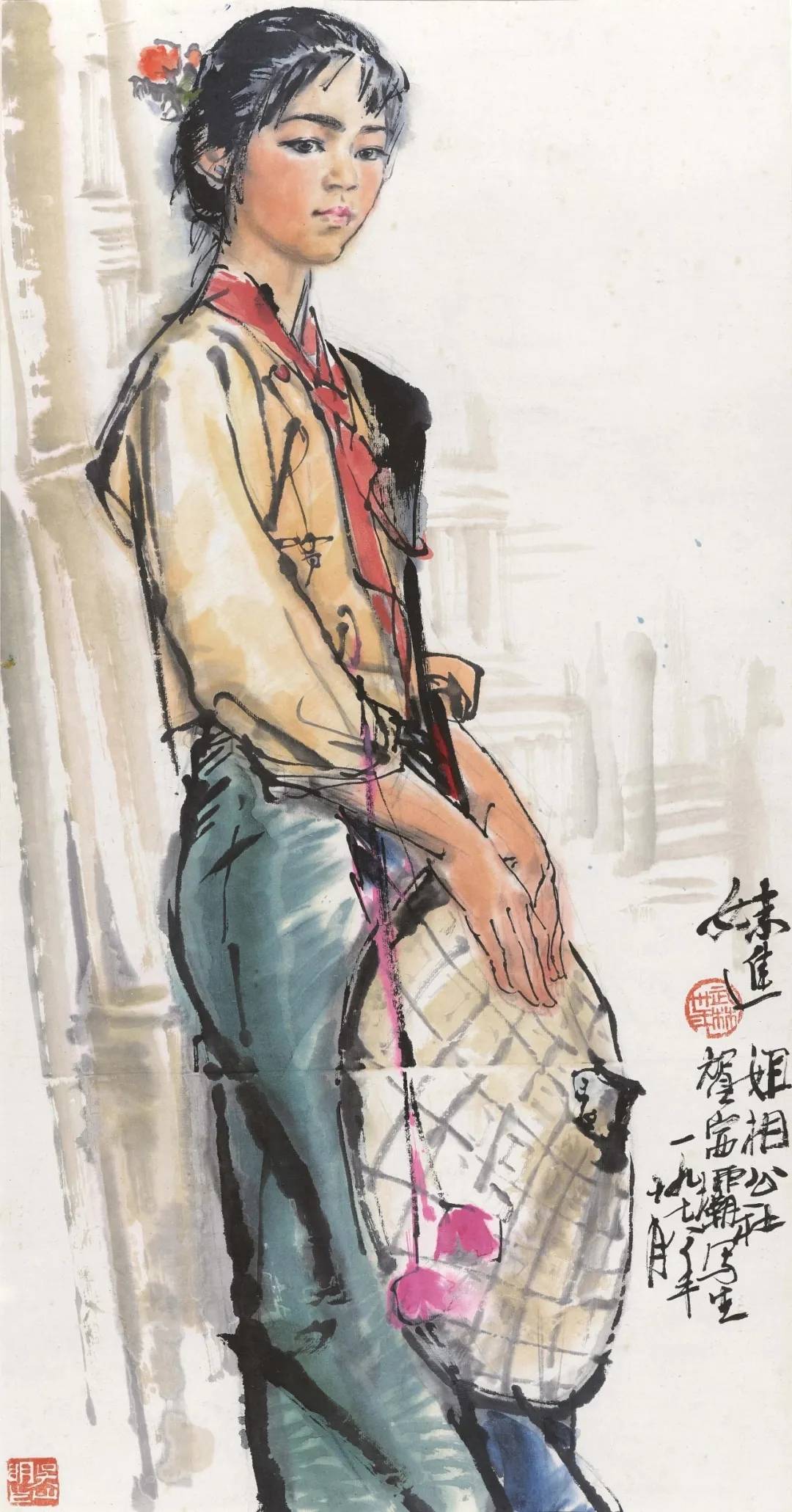

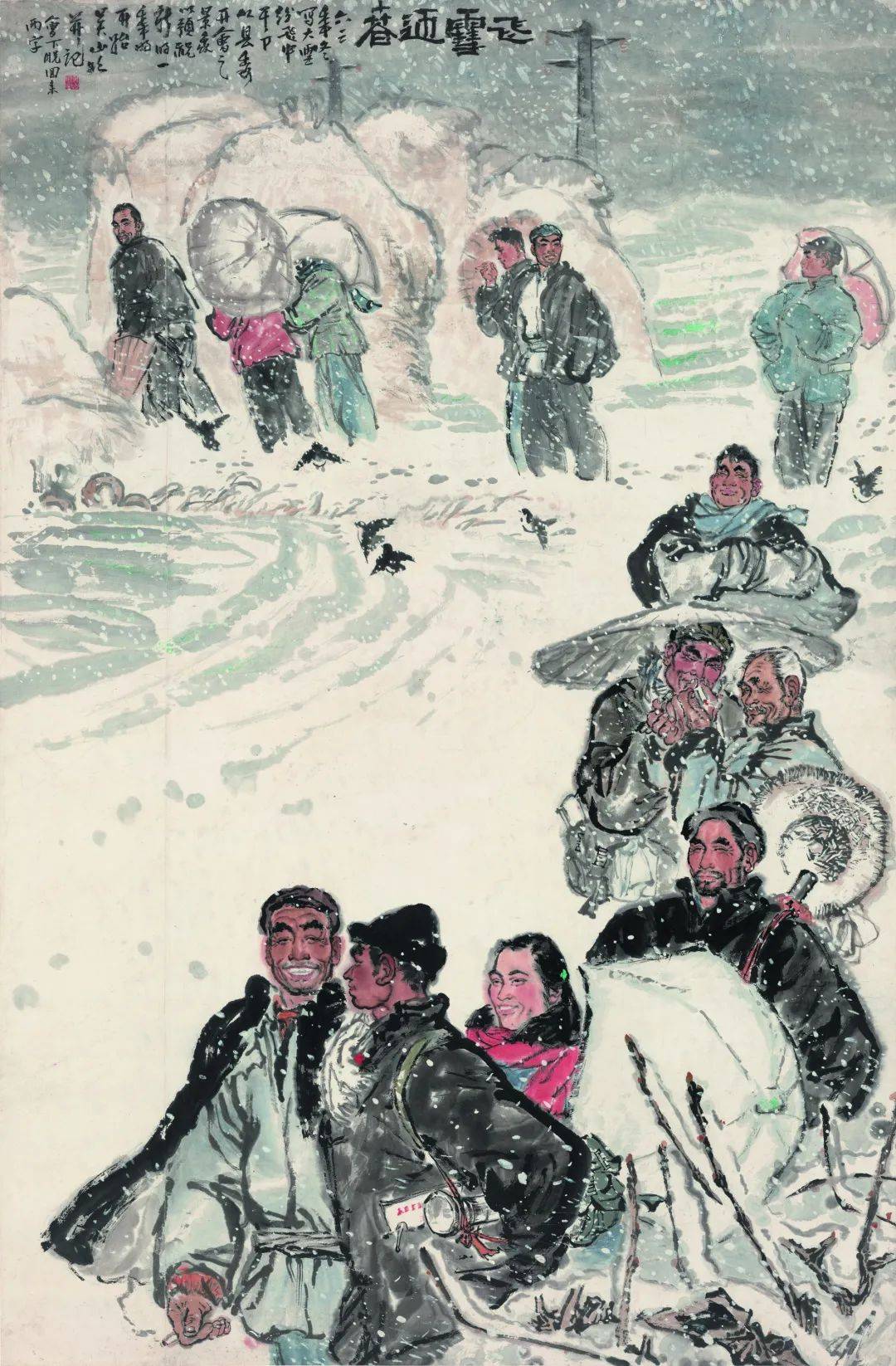

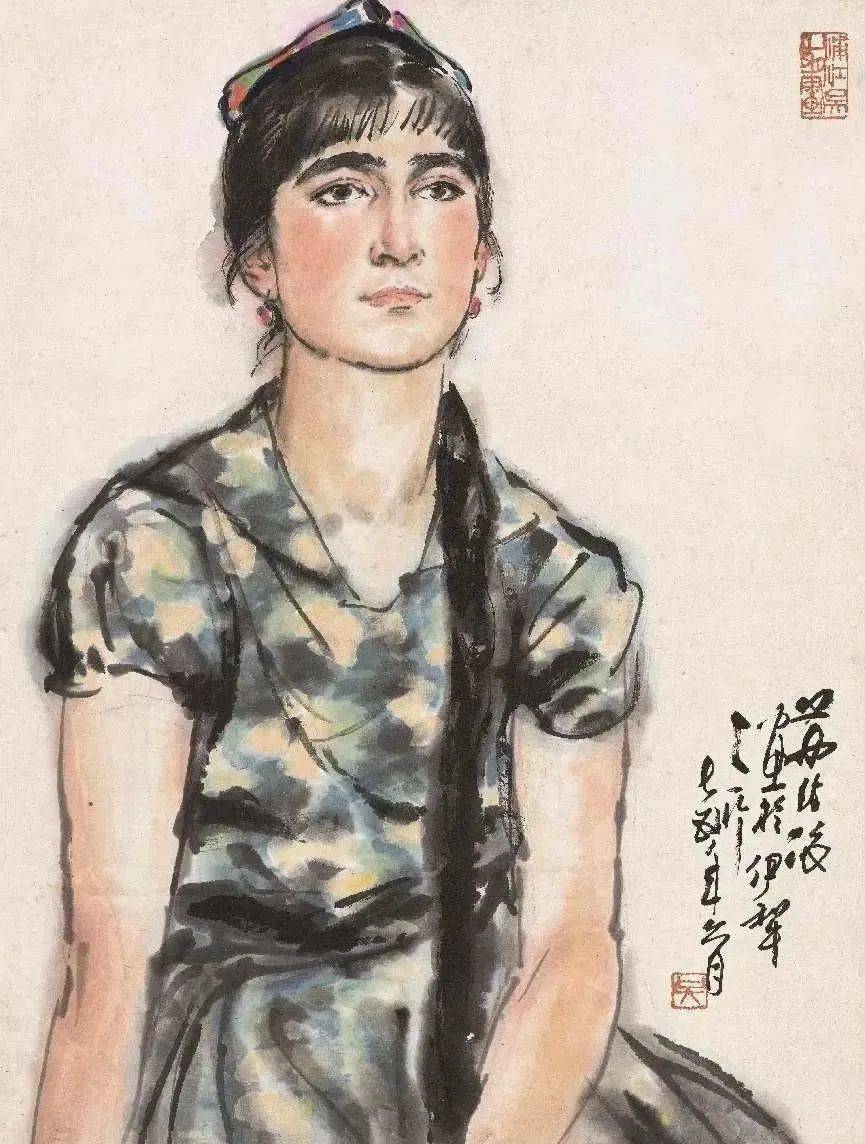

1960������ɽ�������㽭���g(sh��)�WԺ�Ї���ϵ����I(y��)�����걾�����ij�����ˇ�g(sh��)�^�ġ������ڡ����������ώ��ܱ��㽭���r(n��ng)�������S�����Qɣ֮�l(xi��ng)�����Q�r(n��ng)ι�Q���ˑB(t��i)���P�����ɣ�~���p�����������F�S�����˟�䓵Ĉ��������لŵľ��l���F(xi��n)��ˮ���Ĺ��b��1964�꣬���Į��I(y��)��Ʒ���ͼZ���@�GУ�@����������ɂ��r(n��ng)�����Z������Ӱ���E�s����������ī�ꐵ��﹡�c��ī���յļ��i�γɌ������]���A��ɫ�����s�˿�Ҋ����������������@�����I(y��)��(n��i)ӛס���@�����p�ˣ������ĹPī���С���������������������

���I(y��)������ɽ���x����У�ν̣��@һ�������ǽ���ʮ�ꡣ�ĸ��н̎����Ї���ϵ��������ʿ����������ϵ���ε�����ˇ�g(sh��)�W�����Σ��������ݓQ���֓Q���sʼ�K�]�x�_���v�_���c�������������ˆ����������У�@����Ц�𣺡��������ﮋ���ǡ��ϹŶ����������˽����p����ô���^��������ȥ�����@�݈������������������}����φ��¡����P(gu��n)�Iһ����

�ڮ����Ї���������ɽ�������ֿ��c����ī���o�o���B�����^����ī�����ǔR�ö������������ī֭��������֮���s�r�����������@��������ī�óɡ����_�����`����Z�ԡ��������Į�������l(f��)�F(xi��n)��īɫ���Ǻ��εġ��ڡ��������ЌӴεġ�����ī���F����ī����̶����ī���Ϙ�Ƥ��ÿһ�P���ڡ��f���¡���

�@�����Dž�ɽ�������Pī�������˼���������o�߰�ʮ��������ٮ��Ҹ��L�W�����������f�����y(t��ng)�Pī̫���ˡ������s�^�棺���Pī���Ї����Ļ꣬�G�˻�����������Ҳ�����Ї����������_ʼ��ĥ����ô�Pī���ܱ��F(xi��n)�F(xi��n)���������ֲ�ʧ�|���ζ��һ��żȻ�����l(f��)�F(xi��n)�R��һ�ܵ�ī֭պ�P�����伈���С������ĕ�Ⱦ���������ĵط���ˮ�����_����ĵط���ī�E������ǡ���������f��������w��

�Ĵˣ���ɽ��һ�^���M����īԇ����ԇ�^��ͬ��ȵ�ī֭����ͬ�N�������������ī����^������ˮ�{(di��o)���ݝ������K�ڿ��Y(ji��)������ī���ӷ��������õ���ī�����݆����������Ȼ�����������V�С������˲��ڹ�Ӱ�������Ý���ī��ü�����ֲ���ץס����B(t��i)���c�������������۽ǵİ��y����������Ļ��ȣ�����øɹPպ��ī�����īɫ���ݝ�����ģ�M�q�������������µĺ��E��

�@�������ڡ���Ԋ����ϵ�����������@�@������������ﰢԊ�����^���õ���ī�p�p��^����ɽ�g�������۾��Ý���īһ�c��������Ϫˮ�������Ę�a�øɹP���^��������ԭꖹ����ġ����t���������Ǻڰ����s�˿�Ҋ���t����Ę����������Ц������������S�e�������ú��ص���ī�ѳ����ҵ��~�^��īɫ���������S�e��һ���о��ĹPī����������������ÿ�Ӳ����ī���E�����P�h��������۲�������Ӳ�⡪���������˲��ÿ��������֪�����@�Dž�ɽ�����ģ������Ĝضȡ���

���IJ��ѡ���ī�����������ż������ЌW����������ô����ī�úá������f�������������@���˽�(j��ng)�v��ʲô�����r(n��ng)������īҪ�����������������һ݅���z�^��С����Ę��īҪ���p�������������ȫ�ǹ⡣�Pī���������������˸����Pī�������������ġ���ԭϵ�С��������������Ę����ī����ģ�����s�ܿ�Ҋ�Lɳ���^�Ĵֲ���������ˮ�l(xi��ng)��������ȹ�[�õ���ī���^����ˮ���ڄӡ��������IJ��ǡ������ǡ�����������������������ǿښ⡣

���Ї����g(sh��)�WԺ����ɽ���������ǡ����桱������1964����У��2021�꣬����ʮ��̌W�����������^�ČW�������Mһ����չ�d��ξ��������ٝ��Ԭ�M�A�@Щ�����������Ј���������������������ġ�С���p���������f����һ�����ҵărֵ�������Լ����˶��ٮ����ǽ̳������ܡ�����������������

�����n�����ā����ڮ�����P(gu��n)���T�v����ÿ�괺�������������W�����l(xi��ng)���ܣ�ȥ�ֽ��ϼҮ���ڵ���ľ����������ָ��ô�������ȥ���ջ��ݮ�������r(n��ng)�D��ӛ����ȹ�ϵ��a����ô�[��ȥ�����������{���������� ���v�Ϲ��r�����ô�ӡ��W�����ٌ������M���������ߡ����Pī�����Ȇ�����������ˆ������������������������Ԓ�����㮋�����۾���Ҫ�������ȡ��Ę�������

�̂��y(t��ng)�Pī�r�������������ߡ����IJ�����Ҵ�����������Լ��Rġ���β����퓽o�W������Ȧ�����@��ľ��l�����裬����β���ۿ����������{(di��o)��ī�Ĺ��Ӷ˵��n���ϣ����V�W����ī�����������̫�]������̫�ϰl(f��)�ҡ����ЌW���¡��W����ī�Ͳ����Լ��ˡ������f�����W�Ҳ��Ǯ��ø���һ�����njW����ô�ҵ��Լ��ĹPī����������ī�����������ý�ī��ɽˮ���������ڂ��y(t��ng)����֦Ѿ�����������L����

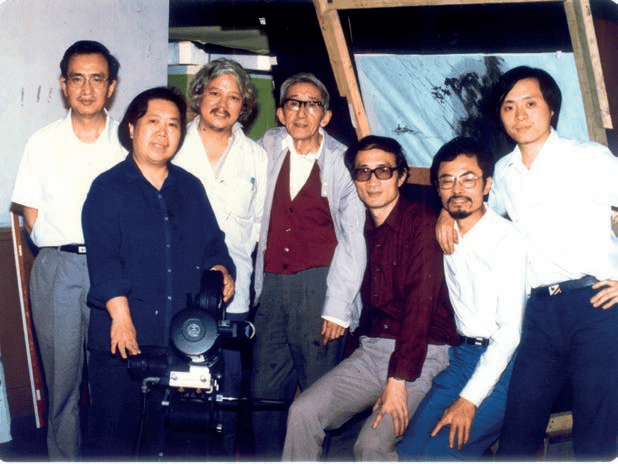

�����Ї���Ժ����߀�����㽭��W���㽭������W���Ϻ�ͬ����W�Ľ��������������㽭������W�ġ��K��s�u���ڡ����������n���������o�����g(sh��)���I(y��)�ČW���v���Ї�����������顱�����㽭������W���������OӋ���I(y��)�ČW����ĥ�����y(t��ng)�Pī��ô�M�F(xi��n)���OӋ�������ˆ��������@ô���WУ�ۆᡱ�����[�[�֣���ˇ�g(sh��)������Ժ�ġ����������������ː����Ї��������c��ɶ����

���_��ɽ���ġ��Ěv��������@Ӡ�����ġ��������ݡ����Ї����g(sh��)�҅f(xi��)���������㽭ʡ���g(sh��)�҅f(xi��)������ϯ����������ԺԺ�L����������(li��n)���u��ϯ�����Į�������������v�_����������ʼ�K����һ���£��Ї������߳����������M�����

�����㽭ʡ���������������������Ļ����������������ô�����˿�Ҋ�Ї����ĺá�����������߅���Ļ��L���������h���������ﮋ�ď���Ʒ�����ϡ�����Ĺ��¡�����^(q��)��������W���������W��ȥ�����ˮ��ٌ����f�����î��ú����_�ľ��С���������߅���Ą�(chu��ng)���������h���������ﮋӡ�ڷ������ϣ������p�˱�����ˇ�g(sh��)����֡���

��߀���f���Ї���Ҫ���߳�ȥ�����������㽭ʡ���H���g(sh��)�����f(xi��)�����L���������������ﮋȥ�������ձ����n���kչ���ڰ����չ�d��������^���������ġ���Ԋ���������@ī��ô�ܮ������⡯������Ц�����ֱȄ����@���Ї��ġ�����������f���s���ڮ������߀���㽭�_����Ժ�k�����⮋�ҽ����ࡱ��������ҌW��ë�P���Ї����ҌW�����������������DZ��l�����ǿ���ô�����ථ������

���y�õ��������ѡ�؟�Ρ����ڼ���������ڰˌ�ȫ���˴�������㽭ʡ�˴����������Ľ��h���x���_��ˇ�g(sh��)������Ҫ���o�Ϯ��ҵĄ�(chu��ng)���h(hu��n)������Ҫ�o���p������չʾƽ�_����Ҫ��С�W�_��ë�P�n�����������f���@Щ���M�������f�������Ǯ����ģ�Ҳ�ǡ��Ї��ˡ�����ˇ�g(sh��)�������ҲŸ��С�ζ��������

2021��2��4������ɽ���ں����x��������80�q���������Ї����g(sh��)�WԺ�ČW���l(f��)�ڮ��Ҕ[�����Į����������p�f�������ώ��������������҂��������Ȯ��ġ����҂�ӛ��������

����ٿ����Į������ͼZ������r(n��ng)�����f�����Z��������Ԋ�������۾����f����������ԭ����Ę���f�����Lɳ�ĺۡ�����Щ�Pī��Ĝض����ā�]���^������һ���C�����������ﮋ���ǡ������^���������������ܸ����r���ߵ������y(t��ng)�Pī���ǡ��ϹŶ��������ܮ����F(xi��n)�����������

�@���Dž�ɽ������һ������ꖽ����߳��Į���������ī��Ⱦ������Ļ������v�_��סˇ�g(sh��)�ĸ������_���Ї������M�����������]����ʲô�����ԉ��Z����ֻ����һ����������һ�䌦�W���f��Ԓ��������Ҫ���桯�������Pī�����������棬���Լ����������@�ݡ��桱�����������o�҂���õĶY����

�����괺 ��ռ���ھ��A�ƺ�

�������ߣ���ռ��

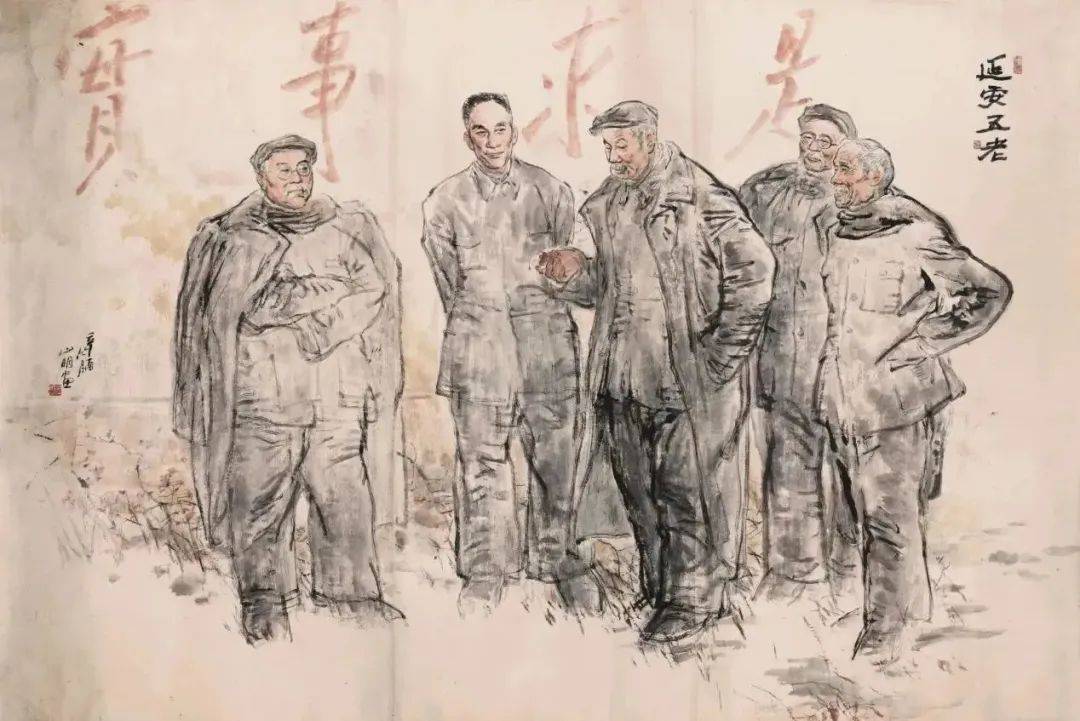

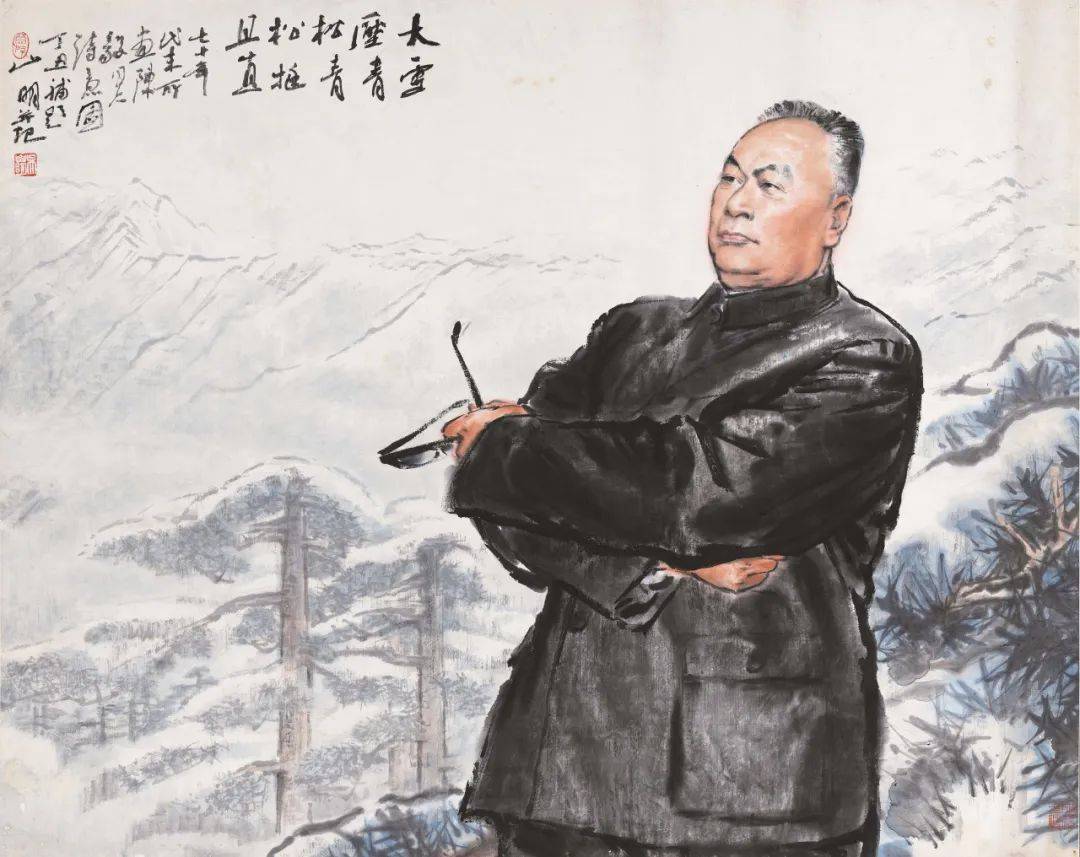

��ռ�������ڱ������F(xi��n)�α����߽����Ҿ������������Ї�����ˇ�g(sh��)�I(l��ng)���H��Ӱ������Y��c�о��ߡ���������������g(sh��)�uՓ�I(l��ng)���H�н�����������������P�����z�������T�����g(sh��)�������uՓ������ƪ��(sh��)�H�S�����uՓ�Ⱦߌ��I(y��)���죬���ܾ��ʲ���Ʒ���|(zh��)���ژI(y��)��(n��i)�e����һ��Ӱ��������g(sh��)�uՓ��ֵ���P(gu��n)ע���о����� �Ԍ��I(y��)ҕ���c���e������ˇ�g(sh��)������γ��˪��صČW�g(sh��)�L���c�ИI(y��)Ӱ��������I(y��)������ˇ�g(sh��)��������ꇵ����������������

���g���������;����ˡ�����-�Ї�������Ʒ�����߽����ҡ�������L�������Ї�����������Ʒ������ϵ�Ю������Լ����Ї����F(xi��n)�����Ү��������Ї��������Ү������ȶಿ���b������ �@Щ��Ʒ���ɱ�����ˇ���g(sh��)�����硢����������g(sh��)������������ӡ����������s���S������ȇ���(n��i)피�ˇ�g(sh��)����C��(g��u)���棬��Ӌ��������ˇ�g(sh��)������������ٲ����l(f��)�п�����һ�ٶ��f���� ����������Ʒ���w�Ї�������Փ�о���������Ʒ�������g(sh��)�uՓ�ȶ�Ԫ��������ע�،W�g(sh��)��ȵ��ھ����ּ��ˇ�g(sh��)���F(xi��n)���ijʬF(xi��n)�����F(xi��n)�ˌ��I(y��)���c�^�p�Ե��ЙC�y(t��ng)һ �����侎����Ʒͻ�����Ļ��rֵ�c�V����ˇ�g(sh��)Ӱ������ಿ���Ї����҈D���^�О��^�؈D�����ɞ��о��Ї�����ˇ�g(sh��)����Ҫ�īI�YԴ�����Ƅ��Ї�����ˇ�g(sh��)�Ă��С��о��c�����������Ќ������h��ؕ�I��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)