ԭ��(chu��ng) �����y�R����ž�����

����һλ����˼���о����ҷQ��������ˇ�g(sh��)�����ؾ�������һ�Ӿ��nj����Լ��J(r��n)�R�e��Ҳ�J(r��n)�R���ڶ����nj����Լ��J(r��n)�R���e�˲��J(r��n)�R��������Ҳ������߾��磬�Ǿ��nj��겻�H�e�˲��J(r��n)�R���Լ�Ҳ���J(r��n)�R����

����������f������(d��ng)���ݕ����ٞ��R�xؓ(f��)؟(z��)�����������l(f��)ؓ(f��)؟(z��)��������������f������(d��ng)������������ȥ�x��������ȥ������ȥ���p������

��(d��ng)��������ڮ�(d��ng)��������һ��������ǡ������������Y(ji��)�����P(gu��n)���ҵ���Փ�����DZ���������ˡ��������y���R�x����߾����������Ɇ���

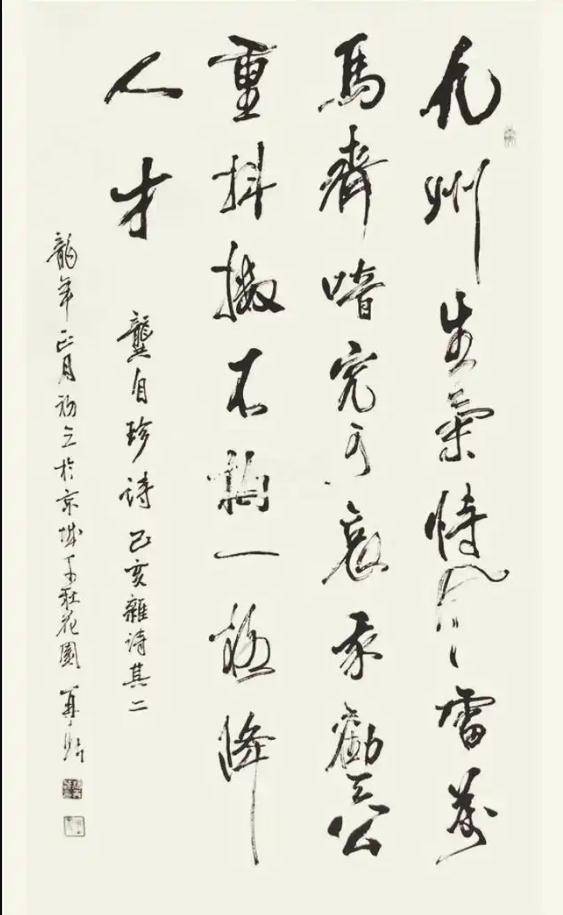

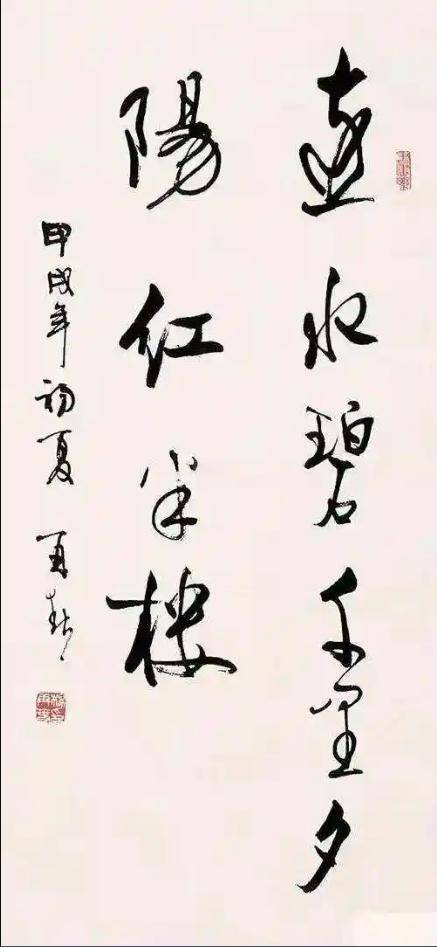

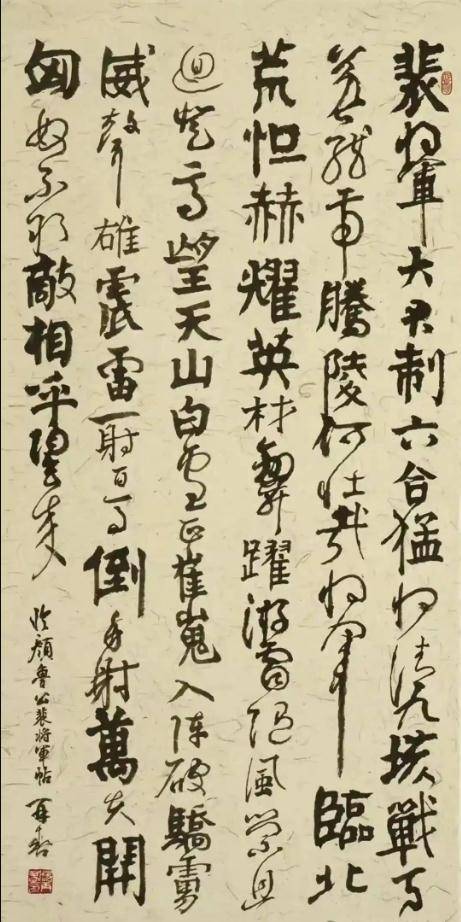

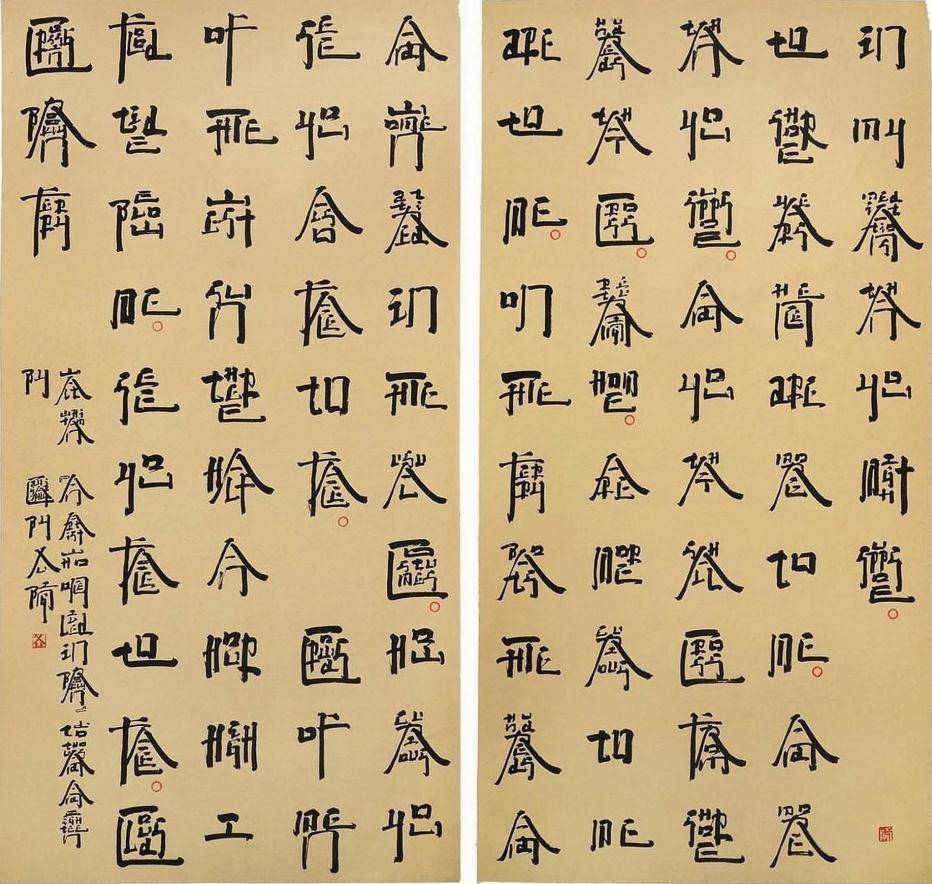

�������ǻ۵����A������ճ������аl(f��)�F(xi��n)�����Y(ji��)��չ�F(xi��n)����ˇ�g(sh��)�����^�̺̈́�(chu��ng)�������֕����ǹŴ��Ļ����к���Ϣ��ͨ����Ҫ��ʽ�����ԕ��������r�����Ļ������͌�(sh��)������

�Ŵ����y(t��ng)���������^�����(sh��)���nj�(sh��)���Ե���Ʒ�����Ǖ�����ƷҲ���ČW(xu��)ʷ��������ӛ�µı��̣�߀�����������ġ��ָ�ȵ��������@�N��(sh��)���Ե���Ʒ��ע�ص������փ�(n��i)���������R�x�ǵ�һλ����ˇ�g(sh��)�Ԅt�˾���Ρ�

Ȼ���S���Ƽ�ȡ���˕����Č�(sh��)�������˂��ѽ�(j��ng)�����Õ�������ʽȥ�o���ճ���ӣ������ѽ�(j��ng)������Ҫ����������ô�����������ճ��������ֻ�ܳɞ�һ�T��ˇ�g(sh��)��

���@��һ��(g��)�vʷ�Ե��D(zhu��n)���������������R����������ӭ���l(f��)չ���C(j��)�������y(t��ng)ֻ�ܵȴ������r(sh��)����̭����(chu��ng)�°l(f��)չ�����ث@���C(j��)��

����һ�T��ˇ�g(sh��)��������ȻҪ�[Ó�������`��ӭ������V韵İl(f��)չ���g����(chu��ng)��̽���ɞ鮔(d��ng)������������ɡ�

���@�ӵĕr(sh��)����������������Ҫ���O���������Ƃ��y(t��ng)��ʽ�����ϕr(sh��)���Ļ�������ӭ���µİl(f��)չ��ò��

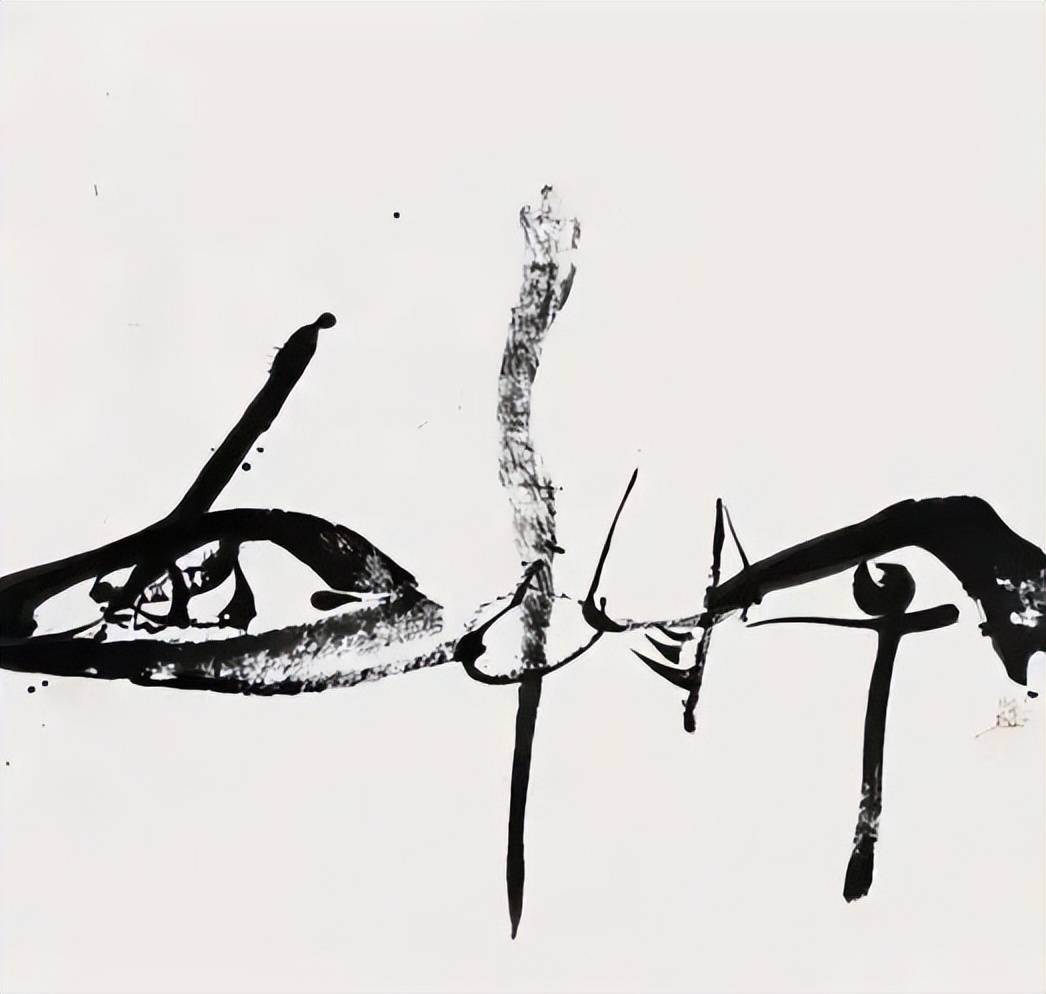

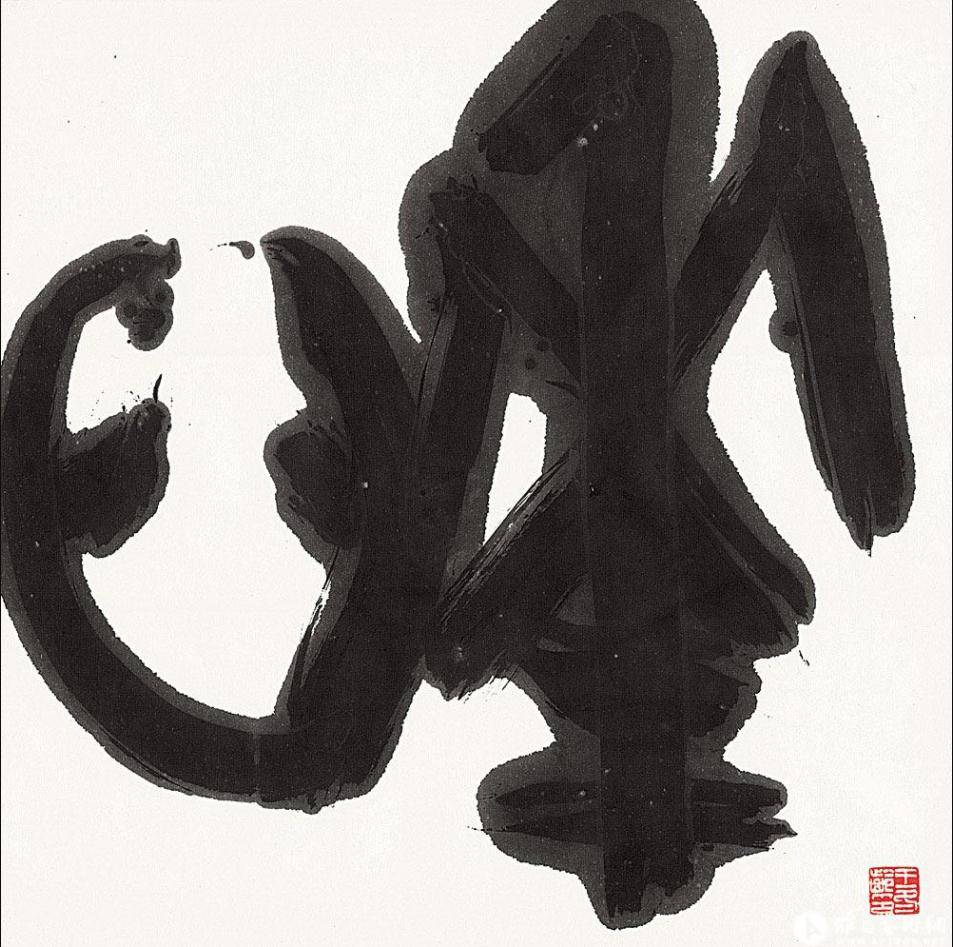

��(d��ng)�������҂����J�IJ����Ļ�׃�w���o�����ľ�l(f��)չ�C(j��)�����_ʼ���N��(chu��ng)��(sh��)�`�����оͲ����������ֵĿ��R�x��������(qi��ng)���l��ҕ�X�_�����ķ�ʽ��

���������g����������������һЩ̽�����ێr����������ȫ��˂��y(t��ng)�Pī��ʽ����(chu��ng)����ˡ����������(qi��ng)�{(di��o)���������������ɞ鮔(d��ng)�������ɹ���ǰ�l(w��i)��(chu��ng)������

���@�N��(chu��ng)�_���£����ֵ��R�x���Ƿ���Ҫ������Ҳ�ͳɞ�ᘌ���(d��ng)�������һ���hԒ�}��

�h�֕������Ї����е��Ļ�ˇ�g(sh��)��ʽ�������S����(qi��ng)������A�����h(yu��n)�����⣬���Ӱ����������ҵ��Ļ��l(f��)չ��

����֮�����܉���Ў�ǧ�겻�࣬�������c�Ļ�����Ƚ���������]���Ļ��ļӳ��������������Ѳ��ǬF(xi��n)�ڵ�ģ�ӣ�Ҳ�o���߂���ˏ�(qi��ng)��ĸ�Ⱦ����Ӱ�����

�oՓ�����l(f��)չ���ηN�ز����Ļ�ʼ�K���Dz��ɸ��x����Ҫ��������t�����͕�׃����ͨˇ�g(sh��)�����c����ˇ�g(sh��)�ĸ�������u�����ɡ�

��ô�Ļ�ԓ����ڕ�����չ�F(xi��n)���^ȥ�Č�(sh��)���ԕ�������ͨ�^�R�x���w�F(xi��n)����������˂��ѽ�(j��ng)������(x��)�T�Õ����ķ�ʽȥ��(chu��ng)���ČW(xu��)��Ʒ��Ҳ������(x��)�Tͨ�^�����ķ�ʽȥƷ�x���փ�(n��i)������ô���ֵĿ��R�x��߀�DZ�횆��������ȥ�R�x������ô�Ļ�������w�F(xi��n)����

��(d��ng)���������ѽ�(j��ng)�Ì�(sh��)�H��(chu��ng)���ش����@��(g��)���}���Ǿ��ǰ��S��������(sh��)���ԵĆ�ʧ��������(chu��ng)�����Ҫ��(j��ng)�v���Ļ�ݔ�����Ļ�ע����D(zhu��n)׃��

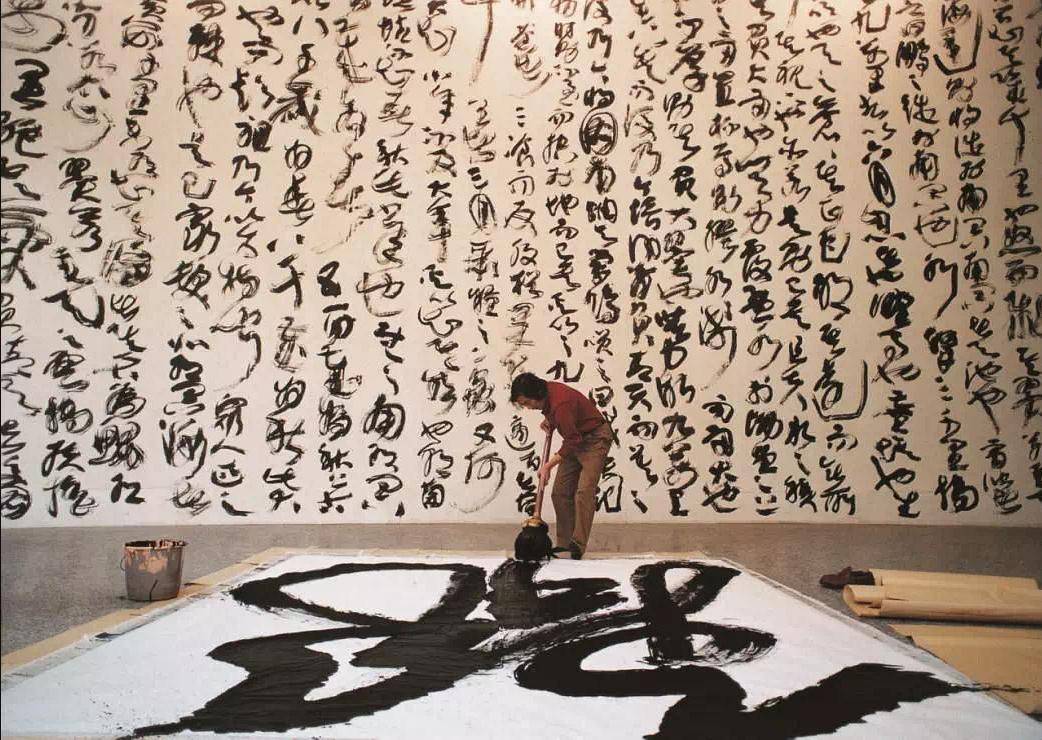

�����g�����ġ��y����ͨ�^�����֯B����������R�x���y�������@�N��ʽ���Ǻ��ε��دB���w�����ǻ������փ�(n��i)�ݡ����沼�������W(xu��)����ȾC�����صĿ��������I����Ě�����c���փ�(n��i)����ȫ���ϵ����@�������g��������(n��i)�ݵ����������ˇ�g(sh��)��(g��u)˼���@����һ�N�Ļ�ע����

���y�����Ą�(chu��ng)���Dzݕ��įB���������S���Ϳ�f���nj����y(t��ng)�����Ą�(chu��ng)��̽�������ǿ���ĸ�ֳ������ǻ��ڌ����������W(xu��)��������⣬���Ǻ��ε��^�X�_�����ǂ��y(t��ng)�����c�r(sh��)���Ļ��ںϵČ�(sh��)�`������äĿ������������

���ԡ��y�������������ֵĿ��R�x�������Dz��]���c�Ļ����x�����p��(d��ng)������Ҫ�I(l��ng)�����ߵ��Ļ�ע�룬���Ǻ��εď����փ�(n��i)��ȥƷ�x�Ļ�ݔ����

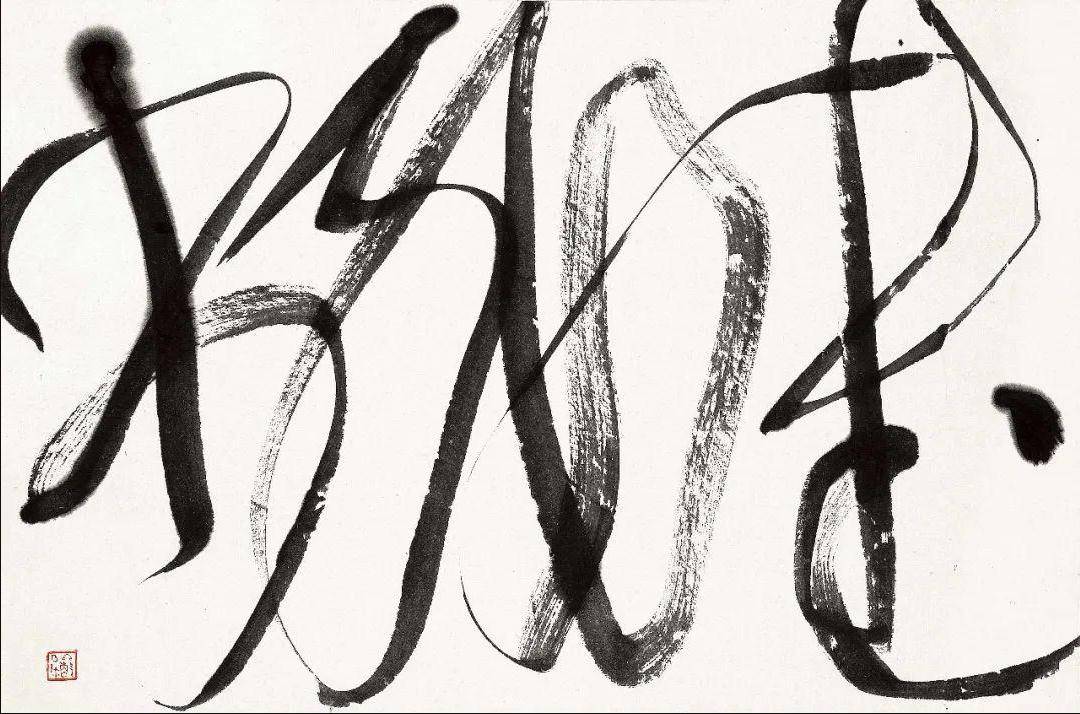

��(d��ng)��ܶ���(y��u)��Ą�(chu��ng)����Ʒ�����@�ӣ�����������Ʒ���ƴֱ����ӵľ��l�������������y(t��ng)�������|(zh��)���������ͪ�(d��)��˼����

������������~��ŵĴ�ݕ���ƷҲ�N(y��n)���������Ŵ����t�ľ�η�͌��r(sh��)���Ļ����S���@Щ�����ҵĄ�(chu��ng)�����ǿ����˿���������������ͻ���˿��R�x�����`��

��(d��ng)Ȼ�@Щ�L(f��ng)��ͻ��Ҳֻ���Ǯ�(d��ng)��������һС��������������ȫ������(d��ng)��������Ҳ���ܛQ�������İl(f��)չ������

����ֻ���S���˕�������ò�������Ǖ���δ����ȫ������(d��ng)��߀�кܶ���������ڂ��y(t��ng)��(sh��)���ԕ�������չ����������������O��������������

�S����ʡ�����һ���Ǯ�(d��ng)��r(sh��)����������Ҫ������������δ����Ȼ�������������_������Ԫ���ܷ��R�xֻ������������һ�棬�^�����Ǿ�����u�r(ji��)��(bi��o)��(zh��n)��

����������ע����횻��ڂ��y(t��ng)�M(j��n)�Є�(chu��ng)�죬�κ΄�(chu��ng)�¶����ܺ��ӕ����Ă��y(t��ng)��������(g��)�e��֦�S���˻��@��������ɫ�{(di��o)���fҪ��ֲ�ڂ��y(t��ng)��������

�����İl(f��)չ�Թž������Ҽm������������(d��ng)һ��(g��)�r(sh��)�����L(f��ng)̫�^ƫ�����͕��������ˌ����������y(t��ng)�ķ����������w���\�����О���������I(l��ng)�ĕ���׃�

���Ԯ�(d��ng)�����R�x�˂��a(ch��n)������ƣ�ڵĕr(sh��)����������Ȼ���ص����x���y(t��ng)�ĵ�·�ϣ������؝hκ�x�ĕ����Ќ���ͻ����

�����R�xֻ�Ǯ�(d��ng)�����̽����һ�N��(sh��)�`������Ҳ�S���γ�һ�N�r(sh��)�������ǽ^�������ܳɞ����������Ƿ���R�x���u�Е���������ֻ��һ�r(sh��)��Ƭ���(bi��o)��(zh��n)�����к�(qi��ng)�ĕr(sh��)����������

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ��(g��)�uՓ)