[ˇ�g(sh��)�sՄ] ��������Į��l(xi��ng)�ˣ�Ѧ���١��t�lj�(m��ng)�������ѿp��Ԋ(sh��)��Ԣ��

��3 ���� 85 ����x 2025-07-16 00:05��������Į��l(xi��ng)�ˣ�Ѧ���١��t�lj�(m��ng)�������ѿp��Ԋ(sh��)��Ԣ��

�ڡ��t�lj�(m��ng)���������Vϵ����Ѧ����ʼ�K�ǂ�(g��)���صĴ������@��(g��)�ڵ���ʮ�ŻزŵLj�(ch��ng)����Ů����δ�����ʮ���O����(c��)���s���Zĸ��(��i)�����������������r(ji��)ֵ�B�ǵ��Q����멣��������c�����H�����B����������(du��)�����o(w��)���⣻���IJ�ò���@���^�@�������������ѩ�t÷����Ψ��������ǡ�Dz�ѩ������Ƕ�딢�¼�����һ���ѿp���������nj�(du��)����ʮ���O������ʽ�ķ��������nj�(du��)��ǧ�tһ�����f(w��n)�Gͬ�������}���[���a(b��)�������������Y(ji��)�����ߌ�(du��)���\(y��n)�����ԵĽK�O˼����

һ��δ�뱡��˾����(c��)�Į���(sh��)����������Ľ☋(g��u)��

Ѧ���ٺ��S��Ҳ������Ѧ���O�����á����ұ����t�lj�(m��ng)��Ѧ�����C����ġ����{(di��o)�����ӡ�ȫԊ(sh��)ٝ�������Q�����t��H������Þ�����м������(l��i)�Ժ���÷�y����һɫ�����y�e���컨Ӱ����֬ѩ�������������Q��L(f��ng)�������(y��ng)����ѩ�ċ����ˑB(t��i)���г���(l��i)��

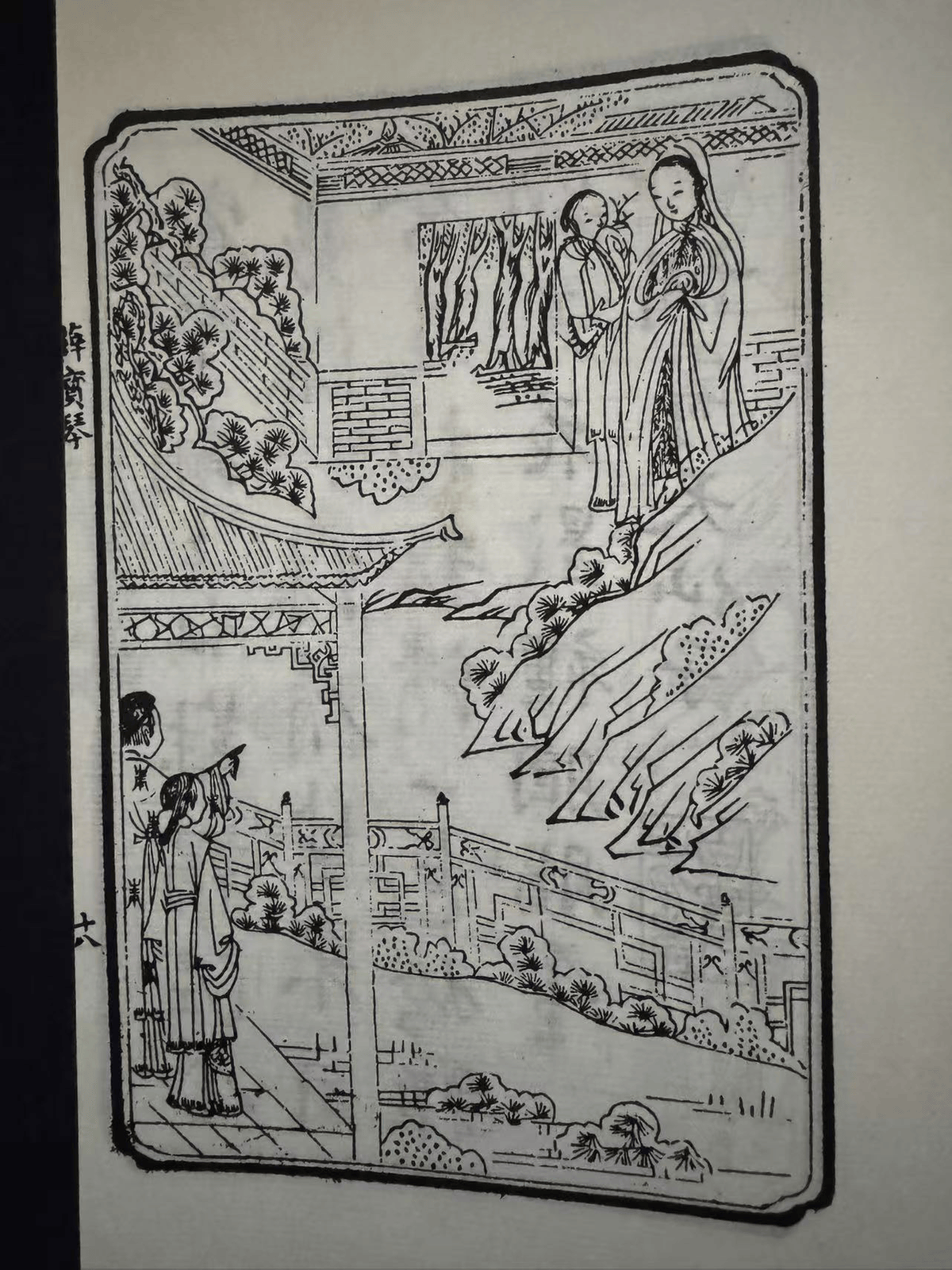

�ڡ��t�lj�(m��ng)����(sh��)�У����ߛ](m��i)��ֱ�����L���ٵ���ò������ͨ�^(gu��)�h(hu��n)����ӳ�r��(g��u)����һ�N���F(xi��n)��(sh��)�����У�����һ�Lj�(ch��ng)�������ڡ����������ѩ�t÷���ĘO���⾳�У���һ�����P��(xi��)��Ė|�����S���������D�v��վ��ɽ�����b��������һ��(g��)Ѿ�߱���һƿ�t÷�����Zĸ���������ʮ�ġ��p�G�D������(sh��)�t�c(di��n)���������顰��(hu��)���ˡ������|(zh��)�������������������L(f��ng)�����������Ѕsʼ�K�c����h(hu��n)����������ľ��x���@�N���x�������������ڼ���A�j�r(sh��)��������(du��)���ݵij�Ó��

�Zĸ֮���Ԍ�(du��)Ѧ���ِ�(��i)�����������������ܼ��̽o����Ȣ�˲źá������ڲ�ѩ���O(sh��)Ӌ(j��)Ѧ�����@��(g��)���������֮̎�����ij���(ch��ng)���Ԏ������l(xi��ng)�ˡ���ҕ�ǡ����S����(j��ng)�̱�v��ɽ�Ľ�(j��ng)�v����Ҋ(ji��n)�R(sh��)�^(gu��)�Z��֮��ďV���������(d��ng)�����b����ҹ��lj�(m��ng)������ˮ��(gu��)�����r(sh��)��Ԋ(sh��)���ﲻ�H����;��Ư���У�����������(du��)�Z�����]ʽ�����B(t��i)���[��������

��ѩ�ۿ�������ȱϯ������˾������(c��)�������ڸ���(c��)�У��^�Ǻ�(ji��n)�ε���©������(c��)ʮ���O�ı�����(n��i)��������������ԇ�D�ڷ⽨�����Ŀ�܃�(n��i)����������g�����O�ġ��t�硱�nj�(du��)�D�µĘO���`����̽���ġ����ҡ��nj�(du��)�ڷ��ƶȵ�����(d��ng)�S�o(h��)��������ܸ���һ�N���`��Ԫ�����ڌm����̽���h(yu��n)������ӭ���o����ɽ�ǡ����ұ����������������ʌ�����֮�r(sh��)�������Z���P(gu��n)ϵ�^�h(yu��n)��Ѧ���ٵij��F(xi��n)���������@һ�]�h(hu��n)�������m��������Ѧ�ң��s���c÷����֮���л�s���@�N�����(l��i)�ߡ�������ʹ��������x���Z���ę�(qu��n)���W(w��ng)�j(lu��)֮�⡣�@Ҳ�Dz�ѩ�ی�(du��)Ů�����\(y��n)ʼ�K��Ѫ���c�������p�ؼ��i������һ�N���뻯�IJ����

���������@�����vʷѭ�h(hu��n)�е���������ȫ�D�����ČW(xu��)�[��

���t�lj�(m��ng)����(sh��)�еIJ�Ů�������(sh��)��(hu��)�ӘӾ�ͨ����Ѧ���ل�(chu��ng)���ġ��x�üt÷�����eͥ�����o(w��)��ѩ����ˮ��ɽ����ϼ���������������ġ���ϼ�c���F�R�w����ˮ���L(zh��ng)��һɫ���������@���������ġ��ѹŽ^��ʮ�ס��������Ѧ���O�������@�@���۷�����ͬ����������������(du��)ؑ��Ů�Եı���ԁ�@��Ҳ��ͬ�ڌ��O���зԁ���������S�������ٵđѹ�Ԋ(sh��)���_(k��i)�˂��y(t��ng)ʷ�P�еĵ������࣬����(xi��)��Щ����ʷ�z����߅����(ch��ng)������ڵġ���ڳ���ˮ������������Ӣ�ۂ��I(y��)�ı�������ֺ�ѹ��С��~�T���O��o(j��)�V�������ƺ����ǚvʷѭ�h(hu��n)�е�����������������ѩ�ی�(du��)Ů�������ǻ۵��[��ٝ����

Ѧ���ٵĪ�(d��)�r(ji��)ֵ���w�F(xi��n)�˲�ѩ��ȫ��ҕҰ��(du��)���^�@������B(ni��o)���Ѧ�����Ǵ��^�@�@��(g��)���]�����еĮ��|(zh��)��̖(h��o)������������ʮͣ��������������Ҋ(ji��n)�R(sh��)�^(gu��)�������(gu��)��Ů�ӌ�(xi��)�hԊ(sh��)��ͨ��������(d��ng)���^�@�T���������|�wҕҰ�r(sh��)�������е�������������Ȼ���_(k��i)��ͨ������Ĵ������@һ����ǡ��һ�ȡ����|(zh��)���g��֮�T�����挍(sh��)���g�е��R���(ch��ng)�����������������ڱεĿ���������Ǭ¡���V��ʮ���з��{�Ƽ��ı����������ٵĴ��ڟo(w��)���nj�(du��)��(d��ng)�r(sh��)��������ΑB(t��i)��ȫ�D�����ČW(xu��)�[����

Ѧ���ٵ����������|(zh��)����һ��ӳ�ռt��Ů�����\(y��n)�������R�����ġ����ڈ�(ch��ng)��ǡǡ��(g��u)�Ɍ�(du��)�ڈ�(ch��ng)�����\(y��n)�ķ��S������(d��ng)�������Ứ�~�а��@��һ�����M�t��ϡ�����(d��ng)���O��ʏԷ��(sh��)�`��Ů�ӟo(w��)�ű��ǵ¡���Ҏ(gu��)Ӗ(x��n)��Ѧ���مs�����������cͨ�_(d��)���☋(g��u)���@Щ�����ı�Ȼ�ԡ�����һ��(g��)��(l��i)��ƽ�������ʹ�����C����һ�N���淽ʽ�Ŀ��ܡ���ѩ�������ġ��o(w��)覡����r������֮�I������������ġ��o(w��)��(zh��ng)���T�ճ����O֮��ğo(w��)�������������Բ��Ɖ��κ�Ҏ(gu��)�t�������ˑB(t��i)������ˌ�(du��)Ҏ(gu��)�t�����ġ�����ҕ�ǡ��|(zh��)����

����Ѧ�����˸��O(sh��)�����Q�^푣��������ČW(xu��)ʷ���������x

�������ČW(xu��)������(bi��o)����Ѧ�����@һ�������������@�˵�ǰհ������(d��ng)����ڷ��m�˸��ġ�κ������(sh��)�S������������ČW(xu��)����(g��u)��r(sh��)�����L(zh��ng)���36�q�IJ�ѩ���ھ�����ɽ�S�~�塰���L(f��ng)���������ČW(xu��)����(g��u)����һ��(g��)�Ļ���(du��)Ԓ�������Կ��g��Ѧ������������(d��ng)�����AԊ(sh��)�̂��y(t��ng)�c�����������p��ѪҺ�����Ĵ��ڳ�Խ�˺�(ji��n)�ε��Ļ����^���ɞ��������b�����W(xu��)�������@�Nȫ��ҕҰ�µ������˸��O(sh��)Ӌ(j��)����ʮ�����o(j��)��ǰ�Ĺŵ��ČW(xu��)�п��Q�^���

�Κv�S��Ҋ(ji��n)�R(sh��)�V����Ѧ����Ҋ(ji��n)�C�^(gu��)����ķ��A��Ҳ�H�v�^(gu��)�����f(w��n)���L(zh��ng)����ԡ�衱��Ư�����sʼ�K���������������ď�����������������v��������"�����(gu��)������һλʮ��q��������Ů������(hu��)������Ԋ(sh��)�~���x�����Q���t�lj�(m��ng)������߮���ɫ�ʵ��ı�����Ů����(xi��)�����Ը��ɣ�����ҹ��lj�(m��ng)������ˮ��(gu��)�����u����������Ӆ������±��o(w��)������龉�ԝ���h�ϴ��v�v���ɵò��P(gu��n)��������Ԋ(sh��)����������һ�N��Խ�Ļ�߅��Ĺ��Q�����o(w��)Փ�ǽ����|��߀�Ǻ�����Ů�Ą�(chu��ng)��������ӳ�����A�����Ļ��ڌ�(du��)�⽻�������a(ch��n)����Ӱ���Ҳ�c�����Ͻz�I֮·���Q(m��o)�İl(f��)�_(d��)���P(gu��n)���e���c����͌��O��С��صľ��º͘O�²�ͬ��Ѧ���ٵġ��eͥ�����o(w��)��ѩ����ˮ��ɽ����ϼ��Ԋ(sh��)�~�Л](m��i)���ԑz��Թ����ֻ��һ�N�v��(j��ng)��ǧ����Ļ��_(d��)�cƽ�����@�Nƽ�ͻ��_(d��)���nj���(chu��ng)��ӛ���D(zhu��n)���������w�(y��n)���ǻۣ�ǡ��t÷����ѩ�ĿẮ�D(zhu��n)����`�ŵ��B(y��ng)����

��(d��ng)�Z����B���A֮�H��Ѧ���ٵĴ��ڳɞ�һ�N�o(w��)�Č�(du��)�ա���(d��ng)Ѧ�Ҷ�ʢ�r(sh��)��Ѧ���ٮ�(d��ng)��ӆ����÷����֮�ӣ���Ѧ���ٵĸ��Hȥ�������ҵ�������Ѧ��ǧ������Á�(l��i)��������÷�������f�ջ�s��÷�Ҵ_��(sh��)�����˻�s���Z��Ѧ���ټo��÷����֮�������@�A�M�ĽY(ji��)���ƺ��c��ǧ�tһ�����f(w��n)�Gͬ�������}�γ��˱��x���䌍(sh��)��Ȼ��Ѧ���ٺ��ǂ�(g��)�](m��i)Ҋ(ji��n)�^(gu��)���÷����֮���А�(��i)�����ȫ������ĸ֮��ý��֮�ԡ���ϵĻ�������(du��)��Ҋ(ji��n)�^(gu��)�������Ѧ���ٶ��ԣ�������ʮͣ�����������������������o(w��)�������@�ӵİ��ţ��ȟo(w��)�������ɣ��֟o(w��)��(��i)��������o(w��)�nj�(sh��)�F(xi��n)�� (t��ng)��������(li��n)�����ѡ�

��(d��ng)�҂�?c��)ٻص������_(k��i)ʼ�r(sh��)�ᵽ��Ѧ�����C��(hu��)���������Ԋ(sh��)���{(di��o)�������ӡ������Կ��������A���������������(n��i)������չ�F(xi��n)�䡰ʮȫʮ�������������ְ����䡰������ɢ�������\(y��n)�����Ĵ�����ͬһ���R����ӳ�ճ��t��Ů���ڷ⽨�Y���µĒ����c��Ó��������֬ѩ����������������(g��)�����\(y��n)�c�r(sh��)�������������ɞ��ѩ�ۡ�ǧ�tһ�����f(w��n)�Gͬ�������}���c(di��n)��֮�P��

��ѩ�����@��(g��)����������Į��l(xi��ng)�ˡ��ƺ��ڸ��V�҂�����ʹ����ڰ��ĕr(sh��)����Ҳ����һЩ������t÷һ�ӣ��ڱ�ѩ�о`�ų���������ɫ���ǵ������������Ǻ��У��������D�v���������������ٻӰ����һ������Į��|(zh��)֮����ӳ�ճ�ȫ���ČW(xu��)�D����������(du��)Ԓ�ğo(w��)������

��(l��i)Դ���Ї�(gu��)��?q��ng)?b��o)�W(w��ng)�����Ѻ����鿴����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)