探討中國(guó)畫藝術(shù)中的“神似”與“形似”理念及其表現(xiàn)形式的深刻內(nèi)涵

作者簡(jiǎn)介:王華,字墨媛,原名汪云華,1968年8月生于蕪湖市,黃山市屯溪美協(xié)副主席,中國(guó)民主同盟盟員,中國(guó)當(dāng)代書畫研究院藝術(shù)委員會(huì)副主任,中國(guó)北方畫院藝術(shù)委員會(huì)副主任,一級(jí)美術(shù)師,中國(guó)書畫藝術(shù)委員會(huì)會(huì)員,安徽省美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,黃山市書法家協(xié)會(huì)會(huì)員。喜歡文學(xué),愛好作詩詞,署名王華(墨媛)發(fā)表多篇美術(shù)論文,其中《傳統(tǒng)文化是當(dāng)代美術(shù)創(chuàng)新的時(shí)代訴求》、《中國(guó)畫與中國(guó)文化的內(nèi)涵及文化品格》、《藝術(shù)家王華談石濤一畫論》、《談?wù)勅绾巫非笊剿嫷奈臍馀c雅致》等被多家網(wǎng)站收入文庫(kù)。2008年7月中國(guó)文藝出版社《美術(shù)時(shí)空 王華國(guó)畫作品特刊》發(fā)行、2014年1月《中國(guó)品牌》雜志總第79期中國(guó)藝術(shù)家欄目第126-127頁刊登人物簡(jiǎn)介及國(guó)畫作品。

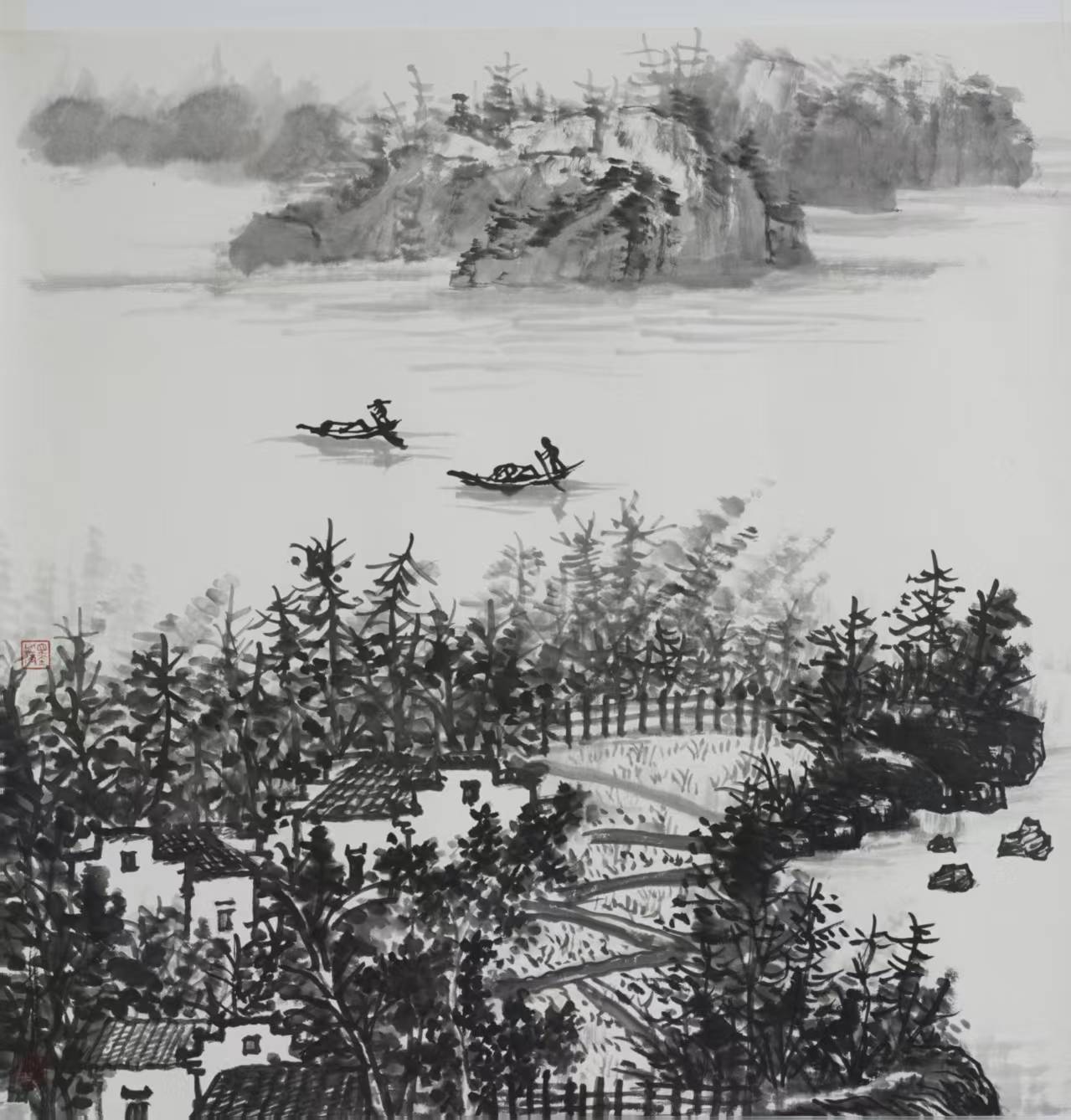

王華作品《新安江畔》

中國(guó)畫中的“神似”與“形似”是傳統(tǒng)繪畫理論中的核心概念,體現(xiàn)了藝術(shù)表現(xiàn)中對(duì)物象外在形態(tài)與內(nèi)在精神的辯證追求。以下從定義、歷史淵源、相互關(guān)系及藝術(shù)實(shí)踐等方面展開簡(jiǎn)單分析:

形似:指對(duì)物象外在形態(tài)的準(zhǔn)確描繪,注重比例、結(jié)構(gòu)、細(xì)節(jié)的寫實(shí)性。例如宋代院體畫中的花鳥,羽毛紋理、枝葉脈絡(luò)皆刻畫精細(xì),追求“栩栩如生”的視覺效果。具體到畫畫中,依賴線條勾勒、設(shè)色暈染等技法,如工筆畫的“三礬九染”體現(xiàn)對(duì)形似的極致追求。

神似:強(qiáng)調(diào)超越表象,捕捉物象的內(nèi)在氣韻、生命力或精神特質(zhì)。如八大山人的魚鳥,寥寥數(shù)筆勾勒出孤傲冷逸之態(tài),雖形簡(jiǎn)卻意蘊(yùn)深遠(yuǎn)。理念受道家“得意忘象”、禪宗“直指本心”影響,主張“以形寫神”(顧愷之),通過提煉本質(zhì)特征傳遞對(duì)象的神采。東晉顧愷之提出“傳神寫照”,認(rèn)為“四體妍媸本無關(guān)于妙處,傳神寫照正在阿堵中”,強(qiáng)調(diào)眼神對(duì)傳達(dá)人物神韻的關(guān)鍵作用。唐代張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫記》中提出“形似須全其骨氣”,將形似與內(nèi)在氣骨結(jié)合。宋代蘇軾“論畫以形似,見與兒童鄰”引發(fā)文人畫對(duì)神似的推崇,文人畫家如米芾以“墨戲”表現(xiàn)山水氤氳之氣,弱化形似而重意境。元代倪瓚“逸筆草草,不求形似”成為寫意畫綱領(lǐng),但亦強(qiáng)調(diào)“寫胸中逸氣”需以形為基礎(chǔ),如《六君子圖》中樹石簡(jiǎn)練而氣格清高。

王華作品《秋嶺祥云》

神似與形似的辯證關(guān)系:

形為神之基,無“形”則“神”無所依。明代王履《華山圖序》言:“畫雖狀形,主乎意。意不足,謂之非形可也。”形似是傳遞神韻的載體,如齊白石“作畫妙在似與不似之間”的實(shí)踐,需先精通寫實(shí)再提煉升華。

神為形之魂,拘泥于形似易淪為匠氣。清代鄒一桂《小山畫譜》批評(píng)“雖工亦匠”,而中國(guó)畫以“氣韻生動(dòng)”為最高準(zhǔn)則,如徐渭潑墨葡萄,枝葉淋漓酣暢,以狂放筆墨抒胸中塊壘。

經(jīng)典作品往往融合二者即形神兼?zhèn)洌喝缢未罟搿段羼R圖》以精準(zhǔn)白描刻畫西域貢馬,同時(shí)通過馬匹姿態(tài)、圉人神情傳遞雍容氣象;元代黃公望《富春山居圖》以疏淡筆墨勾勒山形,卻蘊(yùn)含“山川渾厚,草木華滋”的宇宙生機(jī)。

不同藝術(shù)流派和地域表現(xiàn)出來也有差異,如宋徽宗工筆畫《瑞鶴圖》重形似,通過細(xì)膩設(shè)色表現(xiàn)祥瑞之氣;而梁楷寫意畫《潑墨仙人》)以簡(jiǎn)筆潑墨捕捉人物醉態(tài),神韻躍然紙上。北宋山水側(cè)重客觀再現(xiàn)(形似),南宋馬遠(yuǎn)、夏圭“邊角之景”則重意境營(yíng)造(神似);明清徐渭、朱耷以夸張變形強(qiáng)化神似,近代張大千潑彩山水則融合中西,形神交融。

王華作品《秋到新安又一年》

總之,中國(guó)畫的“神似”與“形似”并非對(duì)立,而是藝術(shù)表現(xiàn)的兩翼。形似是技藝的根基,神似是精神的升華,二者在“外師造化,中得心源”(張璪)的創(chuàng)作過程中達(dá)成統(tǒng)一。無論是工筆的嚴(yán)謹(jǐn)還是寫意的放逸,最終皆指向“超以象外,得其環(huán)中”的藝術(shù)境界,即通過有限的形式傳遞無限的生命意蘊(yùn)。

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (3 個(gè)評(píng)論)