��˳��У�����ƽ��·600̖����ˇ�g(sh��)�������c���о�������

������䓽�ˮ���ɭ����ͬ����������`���Ԍm���ľ������������]���ٵ����V��������h�}��Խ��Խ������_ʼ�W(xu��)��ֱ����Щ���������c�����p���ݼ{�ġ������������������@�ӵı�������ˇ�g(sh��)��������һ�N��ˇ�g(sh��)�c����W(xu��)���挦Ԓ�ķ�ʽ�����������M��ҕҰ��

���ڡ���˳��С����҂���Ո���Ϻ��о����l(w��i)�����ģ��ַQ����ƽ��·600̖�����������t(y��)�����м������ί���������t(y��)�����Լ��L�ڏ���ˇ�g(sh��)������ԭ��ˇ�g(sh��)�о��c���`����������ˇ�g(sh��)ӛ���S�������Ĵ�����˵ľ���������

����������(n��i)�������貵����硱

��t(y��)������֮���Ԍ������t(y��)�W(xu��)�����ČW(xu��)��֮�g��(li��n)ϵ�a(ch��n)���dȤ�����_ʼ�Ą���M��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����������ƽ�ώ����P(gu��n)��������߀��һ���t(y��)�W(xu��)���ĕr�����ڈD���^���������һ�������С��d���ˇ�g(sh��)��������ӛ�����ȥ����Ժ��������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����������˲��A�����ӵĹ��¡��@�ڮ��r�o���ҷdz��������������X�úܶ��t(y��)�����]��ע������S���ľ������磬��ˇ�g(sh��)�҅s�ܱ��t(y��)�����ø������ҷdz����塣

����������Լ��ɞ龫����t(y��)�������X���ґ�(y��ng)ԓ�鲡�����cʲô�������_ʼ�P(gu��n)ע��Щ�L��סԺ�Ļ��������Ү���ϲ�g�L��������չ�F(xi��n)�����x����������������ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ĵ�·��Ҳ�ռ���һЩ��������Ʒ��

��һ���棬�ĴTʿ����ʿ����һֱ���о��vʷ�ϻ��о����ϵK����ˇ���������кܶ���Ǯ�����������ߡ��ɿ����Լ��Ї���ʯ������μ�����@Щ���ҵľ����B(t��i)���L���ﶼ�����˷dz���̵ĺ��E�������@�ɷ���Ć��l(f��)������Ѿ����t(y��)�W(xu��)��ˇ�g(sh��)�Y(ji��)��������

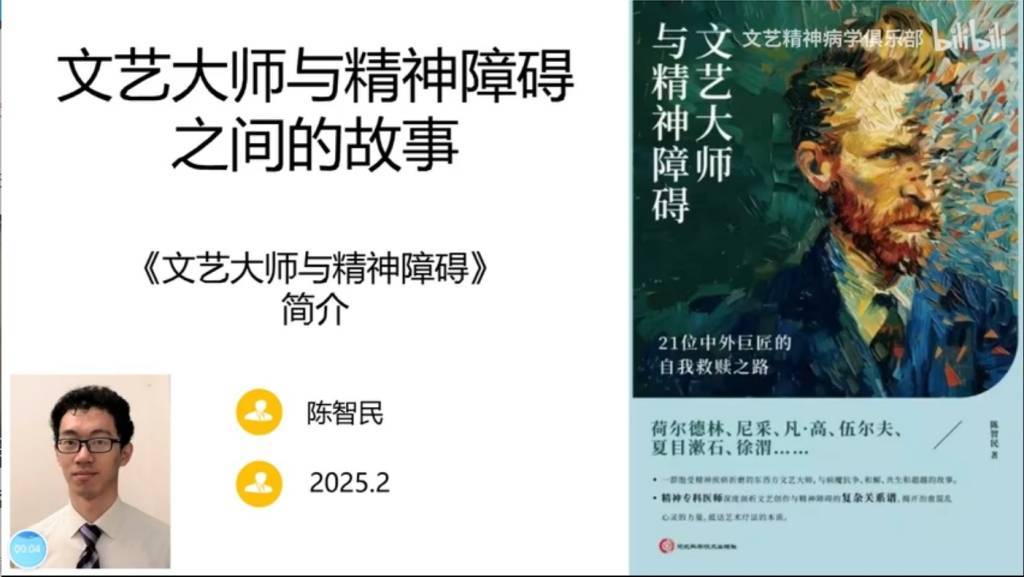

������t(y��)��������ˇ���c�����ϵK��21λ����������Ҿ��H֮·��

������t(y��)����bվ���팦�������M�еIJ��E�W(xu��)�о���

�t(y��)��ͨ�^ˇ�g(sh��)������������߿���(f��)���䌍�@���^�̌��҂��Լ�Ҳ��һ�N��������֧���@Щ���߄�(chu��ng)�����^���У��ҵĺܶ��^��Ҳ�����l(f��)���˸�׃����ǰ�ҿ��X���t(y��)����(y��ng)ԓ�Ͳ��˱��־��x���Ѳ��κþ����ˣ���ϣ���Ͳ�����̫�ࡰ�m�p����Ҳ�����˽ⲡ���S���ľ������硣���ڎ������߄�(chu��ng)�����^�����������еر��|���������ܸ��X�����������䌍���貵����磬����Ҳ������������ů���ˡ�

�Ϻ��о����l(w��i)�����Ļ��߂��Į���

������t(y��)����bվ�v�������Ϻ��о����l(w��i)�����ĵ�ˇ�g(sh��)�I(y��)̽���v����

����֧�ֵ��@Щ�������һλ��ꐵ��������������ݵġ����������̫�̈́e�˽�����ƽ�r�ܳ�Ĭ���dz������ۡ��� �f��ż������������Ո�������҄�(chu��ng)������һ�_ʼ���Į�����ˇ�O(sh��)Ӌ����������p�r�ǟ��ݹ��S��ؓ؟(z��)�������g(sh��)�D���O(sh��)Ӌ���O(sh��)Ӌ������������Щ���g(sh��)�������ڮ����rҲ��ԭ���Ĺ�����(x��)�T�����M�������Į����^���������������������o80����L(f��ng)����

��һֱ�Ą����f��ƽ�r�L���ǿ���(f��)�ί����o���}�㮋���������@�ϣ��������һ���������Լ������Լ��Ą�(chu��ng)���������l(f��)�]�����������Լ��뮋�Ė|����һ����f���҂��Ļ����L��סԺ������׃��η�sđС��ƽ�r�����L���ί����ֻ�������Rġ��픶������I(y��)�ί�������Մ����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����

�ܶ�����@�ӵĿ���(f��)��������ʧȥ�˱��_���⡣���һ�������c��ֵĖ|������߅���o�����ί������ܕ���Ц�����������X���@�Dz����(f��)�l(f��)���E�����������������������ɰl(f��)�]��ֻ�Ǻ���ģ���������Ұ��@Щ����Ո�����Լ��Į��ң�����ԭ��ˇ�g(sh��)������Ą������������Ʉ�(chu��ng)���������L�ڱ����`�����_ʼ�ĕr�������ܲ��m��(y��ng)����Ҫͨ�^������(d��o)�Ą����������������¸ҵ����Լ��ķ�ʽ���_�Լ���

�@λ��ꐵ����������ǂ����͵����ӡ��ڲ���Ą����������L�����F(xi��n)�˺ܴ���D(zhu��n)׃���������c���������ﷴ��(f��)���F(xi��n)���ڶ����@�����}������ͣ���ø��N��ʽ���F(xi��n)�ڶ����������e�IJ�ɫ�����l����̖�ȵ������X���@�ǂ��e��ķ��һ���������ڪMС���]�Ŀ��g������ă�(n��i)�ąs�������b�h������ͺڶ����@�N�������������(n��i)�ĵĈ�(zh��)�����������������ɺ��dz�������֮�ď�δ������

���ڶ���

��Ҫ���J�Լ��������һ�棬ͬ�r���⌢�����ϵK������

�������������f��ˇ�g(sh��)��������ͨ�^���Nˇ�g(sh��)ý����M����е�ጷźͱ��_�������fͨ�^ˇ�g(sh��)������W(xu��)�Ľ��������������һ�������ҳ��L���ܶ��������_ʼ�˽⡰ˇ�g(sh��)�������@�������������������֮������s��2020���_ʼ������Ǖr��������������������P(gu��n)ע���@����ߣ����������P(gu��n)�~�RҲ׃���˸��l���~��������м������䌍ˇ�g(sh��)�����Ěvʷ��������

�������о��Ĺ��������@�������䌍�����ݵ�1890�����������r�������������Ժ����ѽ�(j��ng)�O(sh��)���ˌ��T�ġ��L���W(xu��)���������I(l��ng)�����M���L����(chu��ng)�������ھ���Ժ���ί��h(hu��n)���Ͳ��˴������������f��������19���oĩ���˵����x�����_ʼ�d�����t(y��)Ժ��������������ߵķ�ʽ��u׃�ø������Ի�����˲������@�ӵĴ�đ�Lԇ��

�һ؇����������挦�ĸ���������ϵ���ͨ��������ֻ���t(y��)���C��(g��u)��Ļ��ߡ��ҕ��l(f��)�F(xi��n)ÿ���˶��в������������������һ���������ƽ��·600̖������������P(gu��n)ע�Ⱥܸߵ�һ���~���@�䌍Ҳ�f����Ҍ����������;����B(t��i)���P(gu��n)ע���ڲ������ӡ����@���P(gu��n)ע�����ͮ�����������M���x�����������P(gu��n)���@Щ���ؽo�˂�������Խ��Խ��ķ��Ѹк;��������M�����l(f��)���N���ӵľ������_���mȻ�ܶ���߀�����ڵ���ҪסԺ����\�ij̶���������Ҳϣ�����ճ����������ЙC����ȥ������һ����ͨ�^ˇ�g(sh��)�����@��һ�N�����ķ������w���������(n��i)�ĵ��������������g���������ˇ�g(sh��)�������ɞ�һ�������ܵ��P(gu��n)ע��ý����

����������ӯ���������

��t(y��)�����^ȥ�҂����f�����ϵK�������������˂��X�û��ߺ���⡢�������ӗ����@�ǿ̰��ؓ��ӡ�����ɬF(xi��n)�ں�����F(xi��n)����һ�ɳ��������ǰѼ����������������e���ڴ���������^�^�ý��������p�ˮ����@���F(xi��n)����^���@��

���^�����ϵK�ġ��������������ǰѾ����ϵK������������e˼�����e������c����ͬ���������в��A����ø��S�Ե��ˡ��������������ϵK���߳��F(xi��n)��һ�N�^�����������������@�Nڅ������һЩ������ϲ�g�o�Լ�����һ픡���������ñ����������Щ�����˂����������X���Լ��ǰ�˹����C������Ȼ���ھW(w��ng)�ϵ�̎�f�Լ��ǰ�˹�������f�Լ��ª����c����ͬ���z��������

���@�N�����������đB(t��i)���������f���҂����ҵĿ������ñ��^��λ���������ڴ���������P(gu��n)�ھ����ϵK��֪�R�ѽ�(j��ng)�������������������ߵ��������ѽ�(j��ng)���p�����@�ǂ��e�O�ĬF(xi��n)����

�����Еr���҂��t(y��)���X�����ﲻ����ζ��������҂������������ľ����ϵK�����䌍����(sh��)���鶼�����������Լ����˺ܴ�Ŀ��^���Ҍ�Ҳ�����Կ��^���҂��t(y��)���ڲ������ЕrҲҪ���ܺܶ������������ϵK���҂����f���䌍��һ�����������ص���������Щ�������ѿ���߀�]�������w���^����ġ���������֪���������D�����Ѿ�������һ�N��Ȥ�Ę˺���������һ�N�p���đB(t��i)�Ȍ��������Ļ��������҂��t(y��)��������ô���ص���������������s������̖���@����_�������c�@Ϣ��

���������@Ҳ�Ǿ����W(xu��)����һֱ��ӑՓ��Ԓ�}���S������İl(f��)չ���Ƿ���ڡ��^���t(y��)������Ҳ���Ǵ���Ƿ��ڿ���Լ��Ć��}���������������҂���(j��ng)���� �������f�Լ��ǡ��ر����˸����@���뵽�������҂�����һ��Ҫ���Լ��N�ϡ��ر����˸Ę˺�����һ��Ҫ�����w��ߡ����}���������ǿ����ø��p�ɵĠ�B(t��i)ȥ�挦�����Еr���������^�ڈ�(zh��)���ذ�������һ�����}ȥץס���ţ��������y������

��Щ����ؑ�(y��ng)���턓(chu��ng)���ԛ_�ӵ�ԭ��ˇ�g(sh��)

�S�ɣ���ԭ��ˇ�g(sh��)�������Ų��ƣ�Jean Dubuffet����1945������ĸ�������������Щδ��(j��ng)�^���g(sh��)�W(xu��)Ժ��Ҏ(gu��)Ӗ(x��n)������ȫ�ԌW(xu��)�Ą�(chu��ng)���ߡ������Ą�(chu��ng)���]���κ�Ŀ������Ҫ�dz������ұ��_�̓�(n��i)������������������ɞ�ˇ�g(sh��)����Ҳ�o�Ⅲ�cչ�[��@�ù����J�����Q��Ԓ�f���@�N��(chu��ng)�������Ǟ��Լ������ڵ����Ǟ��˻ؑ�(y��ng)���������Ą�(chu��ng)���ԛ_�ӻ��(n��i)��������

���Ų����������@һ����rָ���Ⱥ�w���H�H������һЩ������ų�������������Ѻ�ˆT����������@��������ϣ��ˇ�g(sh��)���܉������߳����r����������ˇ�g(sh��)��ȥ̽�LһЩ����Ժ���h�xˇ�g(sh��)���ĵĈ�����ȥ����һЩ���鼃���ˇ�g(sh��)��ʽ�̓�(n��i)����Ҳ���������������ˇ�g(sh��)�ң����������R�e����Щ�]�б�ҕ��ˇ�g(sh��)��ˇ�g(sh��)��

��ʿ������t(y��)���ߠ��ء�Ī�����ճ���ġ�һ������ˇ�g(sh��)����Ʒ�x����Ein Geisteskranker als K��nstler����B��һλ������ѰY�����l(f��)��(chu��ng)���Ĵ����D�������ھ�����t(y��)�����I(y��)������Ī�����Ռ��@λ���ߵ���Ʒ�o���˸߶��P(gu��n)ע���@λ���˾���ԭ��ˇ�g(sh��)�I(l��ng)����������ˇ�g(sh��)��֮һ�����������נ�������Adolf Wölfli����1945���������Ų����˽�������נ������r���נ������ѽ�(j��ng)ȥ������������µ��L���z�a(ch��n)������һ�N�о�ҕ�����°l(f��)�F(xi��n)���c�҂���֪����߲�ͬ���נ������@Щԭ��ˇ�g(sh��)����ȫ�]�н����^ϵ�y(t��ng)��ˇ�g(sh��)Ӗ(x��n)����?q��)WԺ�������@Ҳ�������c���y(t��ng)ˇ�g(sh��)��֮�g���ą^(q��)�e��

���o�b֮������ɣԭ��ˇ�g(sh��)�ղ��c����ҕ�硱����

���o�b֮������ɣԭ��ˇ�g(sh��)�ղ��c����ҕ�硱չ�[�F(xi��n)��

��ɣԭ��ˇ�g(sh��)�ղ��^�^�Lɯ����¡�͵ϣ�Sarah Lombardi�����o�b֮������ɣԭ��ˇ�g(sh��)�ղ��c����ҕ�硱�@Щ�������Ϻ�����ˇ�g(sh��)�����^��PSA��չ����

�Ҳ��L��ʿ��ɣԭ��ˇ�g(sh��)�ղ��^�^�Lɯ����¡�͵ϣ�Sarah Lombardi���ĕr�����f�����䌍�^ȥ�l(f��)�F(xi��n)ԭ��ˇ�g(sh��)����Щ�����ھ���Ժ�������ڱO(ji��n)�z�����F(xi��n)����ˎ���ܿ��ƻ��ߵ�һЩ���X��������������Ҳ�������������������ͼ��d��(chu��ng)���ě_�������ԬF(xi��n)�ںܶ�ԭ��ˇ�g(sh��)�ҷ������F(xi��n)��һЩ��ˇ�g(sh��)�҄�(chu��ng)�k�Ĺ�������������ˇ�g(sh��)�����������������M��ԭ��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���������䌍�ѽ�(j��ng)���پ����ڂ��y(t��ng)���x�ϵ�����Ⱥ�w�����ǔUչ���˸��V������Ⱥ������һЩ���ݵ����ˡ��F(xi��n)�����g��������������ܶ���o�����Ҳ���R�����N���}������ͬ�ӕ�ͨ�^�L����������ʽ���S���Լ���������@�N��(chu��ng)��Ҳ��ҕ��ԭ��ˇ�g(sh��)��һ������

��˳��У�һЩ���C�о��������L�����Ԏ������;�����ѰY���ߵĹ����_����600̖�ġ�ˇ�g(sh��)��ɫ���������`��ͬ�ӱ�����������w���к����@�ķe�O׃�����@�Nˇ�g(sh��)��(chu��ng)�������ĸ�׃����ˎ���ί����߂��y(t��ng)��������������(y��ng)��Ŀ�˵��ί��������ʲô��ͬ��

��t(y��)�����P(gu��n)��ˇ�g(sh��)������������Ӱ������X���҂������^�ڪM������һ�ؿ��������t(y��)Ժ�ﳣ������һЩ�����������������C��ij�����������������_�Ď����������J�鲻��(y��ng)ԓ�H�H���@�N������ҕ�ǁ����������������и��ľ����������ܰ��ˮ��əC��һ�����μ��y���J֪���������˰ٷ�֮�ס���w��(w��n)��������˰ٷ�֮����Ȼ�����������һ�Ӂ�������������ˇ�g(sh��)���������rֵǡǡ���������c�ܶ��μ����ˮ��������w�����į�����ͬ�����ǰ��ˮ����ˁ팦���������˵����^�܄��Ժ̈́�(chu��ng)��������һ�N�C�ϵġ����į�����ʽ����Ҫ�f������Ļ���ij���Y���Л]�и������䌍�кܶ���w���C��(j��)�����г��������Ҳ���м��ֻՄ�@Щ���Ҹ����ص��ǣ��@�������څ��c�L��֮����������ò�Л]��׃�����������Л]��������������ğ���������Dz������½��������ˣ�

�Һ��@Щ�����L���Ļ������т�֮�g�к�������x��ÿ����ȥ���������������Ҷ������ρ����Ҵ��к����������������@�������ҸЄӵ���һ���t(y��)��������ˮƽ�ٸ����Y�v�������������ʮ�����t(y��)�������M�����s�]�в����������������X���@�䌍�����cʧ�������f��Ԓ�������������L������δ���ЙC�����M�����ă�(n��i)�����������@Щ�������������a(ch��n)��(li��n)ϵ�����������F(xi��n)���@�Ӻ�������x������֪�������ڞ��������������Ժܸм�������Ҳ�ܸ��ܵ�����������İ��Ү����ѡ���Ҳ�ܿ��������L�����������˵ľ�����ò��׃�ò�һ���ˣ���ø���һ�����ˡ������������^ȥ�ǘӡ���ʬ���⡱������ÿ������e�˽�Bˇ�g(sh��)���������x�r���Ҹ�Ը����@���Ƕ�ȥՄ�������H�H�Ǐı���Ĕ�(sh��)�ֺ�Ч��ȥՄ��

��˳��У���λ�����Ƅ��@�Nˇ�g(sh��)����ģʽ���Ї��İl(f��)չ�����@���^����߀����Щ�y�c��

��t(y��)�������X���@���Ѓɂ�������y�c����һ���y�c����ԭ��ˇ�g(sh��)���Ї����ƏV��Ŀǰ�ܱ���߀�DZ��^С��ȱ���V����Ⱥ�����A(ch��)��

�ڶ����y�c���P(gu��n)��600̖���������Ķ�λ����������չ�F(xi��n)�L��סԺ���߾��������һ������������Ҫ�k�ö���A���ܸߴ�������һ��Ҫ���\�⡣��Ȼ600̖�����������c�����O(sh��)�ھ���Ժ���������@���������͑�(y��ng)ԓ����؞黼�߰l(f��)���o�����ṩչ�F(xi��n)��������ęC�����@�ӲŲ���ؓ���ȵij��ġ������չƷ����һЩ����Ժ�⡢�;����ϵK�P(gu��n)ϵ�����ˇ�g(sh��)�ҵ���Ʒ���mȻ��������Ư�������@��ƫ�x�˳�����ʧȥ�������c��

���������؇������ҵĹ���������Ҫ�����Լ���(chu��ng)�k�Ă���ˇ�g(sh��)���������������������ֱ�ӽ��|�������͕�����һЩ�ܵ��͵���r���������ܶ���һ �f������ˇ�g(sh��)���������͕��������Dz����ǷN����������������뵽����̎�������������Щ�ˡ��@�����䌍��ӳ��һ���ձ���`�^(q��)����Ҍ������W(xu��)���͡��ƌW(xu��)��֮�g�Ľ�������ģ���������@�_�����o�҂��Ĺ�������һЩ���_��

���������ܶ��ˌ�ˇ�g(sh��)�����ĸ���������߀��ģ����Ҳ��(d��o)������������P(gu��n)��(n��i)�ݷdz����s����Щ�˰Ѳ��������Ʒ�㶼�w��ˇ�g(sh��)�����������f��ʳҲ��ˇ�g(sh��)�������ġ�����̎̎��ˇ�g(sh��)���@��Ԓ���f����Ҳ�]�e�������ʲô����ˇ�g(sh��)����������������׃�÷dz���y��

������δ��ĬF(xi��n)���@�N������y���o��Ġ�B(t��i)�������F(xi��n)Ҏ(gu��)�������˜ʻ�������K����һ���wϵ���Ƶ��Ї�ˇ�g(sh��)�ί��W(xu��)������ʮ�ֱ�Ҫ�ġ����������@���^���x���_�ٷ������ߌ����֧�֣�����Ҳϣ��δ�����и��������֧������ͬ�Ƅ�ˇ�g(sh��)�����ڇ���(n��i)�ߵø��h����������

���e���]���o��֮�������젖��ͯ��\���ڼ{���Ӱ������ĸ���ڼ{���t(y��)������֮�����ӵ�(li��n)����������î��P�A�V��(n��i)�Ą�(chu��ng)��������o������ϣ���s����������Į������Hӳ�Ղ������\��Ҳӳ����һ���������Ą�(chu��ng)����

���e���]��������ߡ��ǿ�֮�i����ӰƬ��һ��o��Ͷ�f���ż���(li��n)�������ȥ��ǰ����������c������������Ҫ����������֮�g�����������^����Խ��ʮ�����oĩ�ĚW����������������������������

���e���]���I���ع�ꠡ����v�������ί���������[Ó����ħ�������������ĉ��|��(li��n)����������͵���_���m��̩�جF(xi��n)�����g(sh��)�^�ȸ������g(sh��)�^�Ĺ������ӰҲ̽ӑ�ˉ����c�������m����˯���ϵK�������^����

���e���]����˹��������ġ���ӰƬ�ľ����t(y��)����˹���挍���E���v�������Գ������`�����ɹ�����������ѰY���ߵĹ������@���Ӱ�c�ҵĽ�(j��ng)�v����Ҳ�������|�����Ӱ��ƽҕҕ�ǿ��������ϵK���ߣ��]�гͫC����չ�F(xi��n)�ˡ����^�������A ���������ĵĜ�ů������

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)