�����c�Uī�������ѺÕ���ˇ�g����չ�ږ|���_Ļ

�����ձ��A�S��ӛ�� �Y�S ��

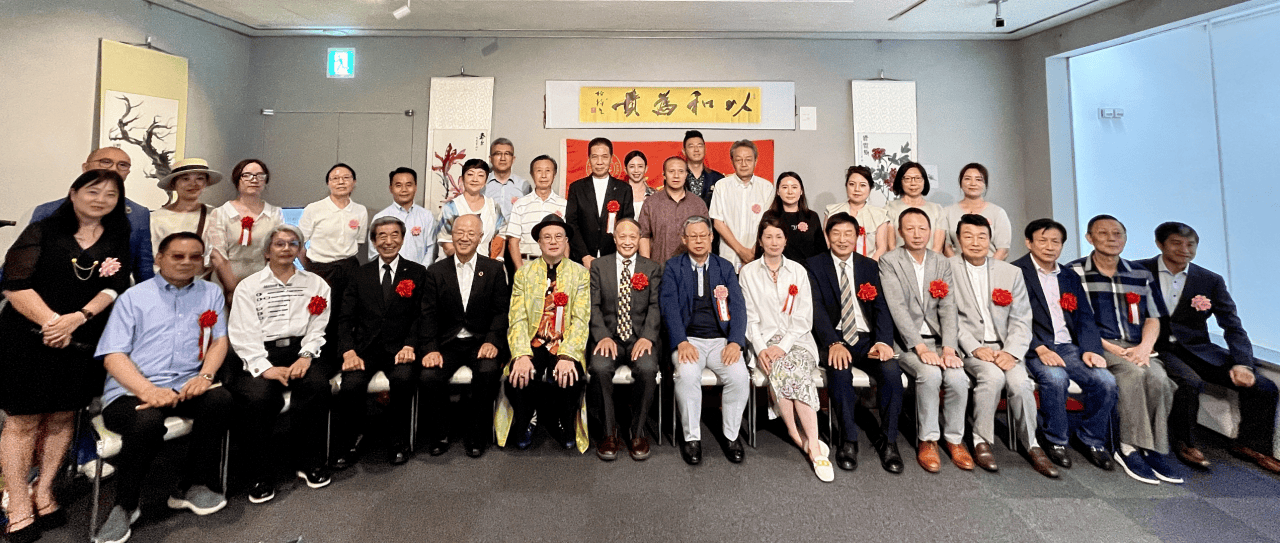

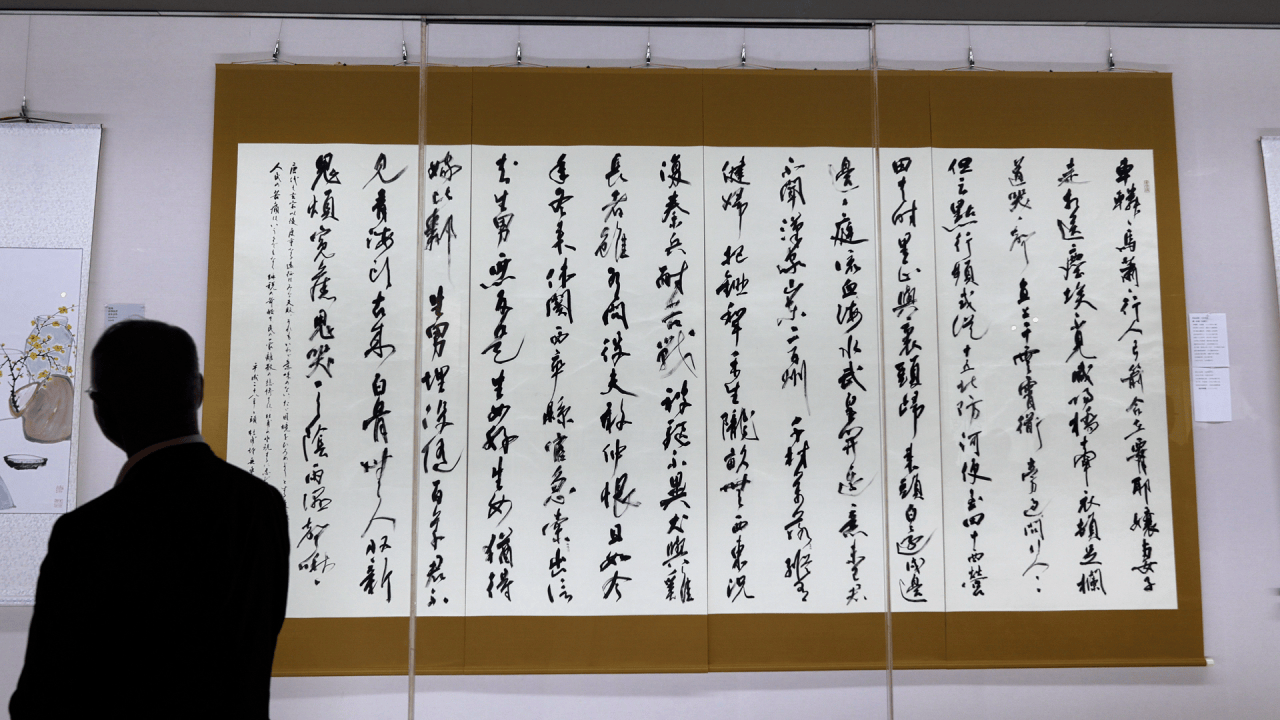

8��18���������ձ��|�������ѺÕ��^���g�^�������ձ����ִ�WУ�ѕ����k���Ї��������S�յ���Ʒ�c�ձ������Һ��Ȱؘ����Ʒ����չ����īɫ볚��g��һ����Խ�r�յ�����ˇ�g��Ԓ��ʽ��Ļ���@�����顰�����c�Uī�������ѺÕ���ˇ�g����չ����(li��n)չ����50���������Ʒ��ý�������H�ʬF(xi��n)�˃�λ����ˇ�g�Ҍ����y(t��ng)����Į���ԏ��������������g����ע���µ����W������

���鮔���Ї������ĶU�⮋���S�����Ƴ�����Ʒ�U�������ƺ��є�(sh��)ʮ���A���ƶ������������ϵ���ˮ�U����ӛ�ߺ�Ҋ�Ƿ���؈ë��������h��������}�����ƳҊ������������������Ů߬�����S�؈D�ڱ����ĺ�ͬ�����X����һ�����@������o�롪���������l(xi��ng)���ķQ����ԭ�ǹ��l(xi��ng)���ܛ�ij�¶���s�ڮ��l(xi��ng)�ܽ����ɴ̹ǵı��衣

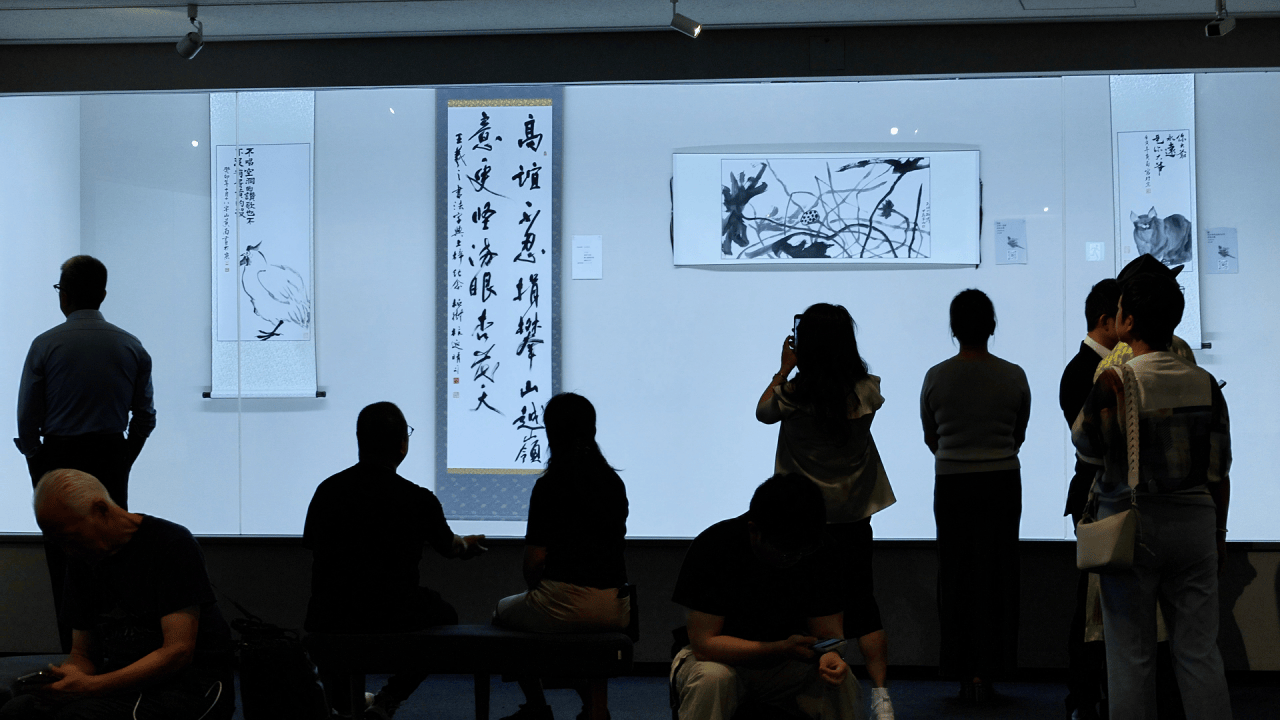

�D�^չ����ˮī볚��g���F(xi��n)��һ����һ�С���������īɫ�ԝ��D��̎�����г��ĺ�����ƶ˵��������t�m�f����������ĶU�����������ԿݹP��������ǡ�Ʒ���ָ��������Ƕ��ɏ���d���^���߶������֮����

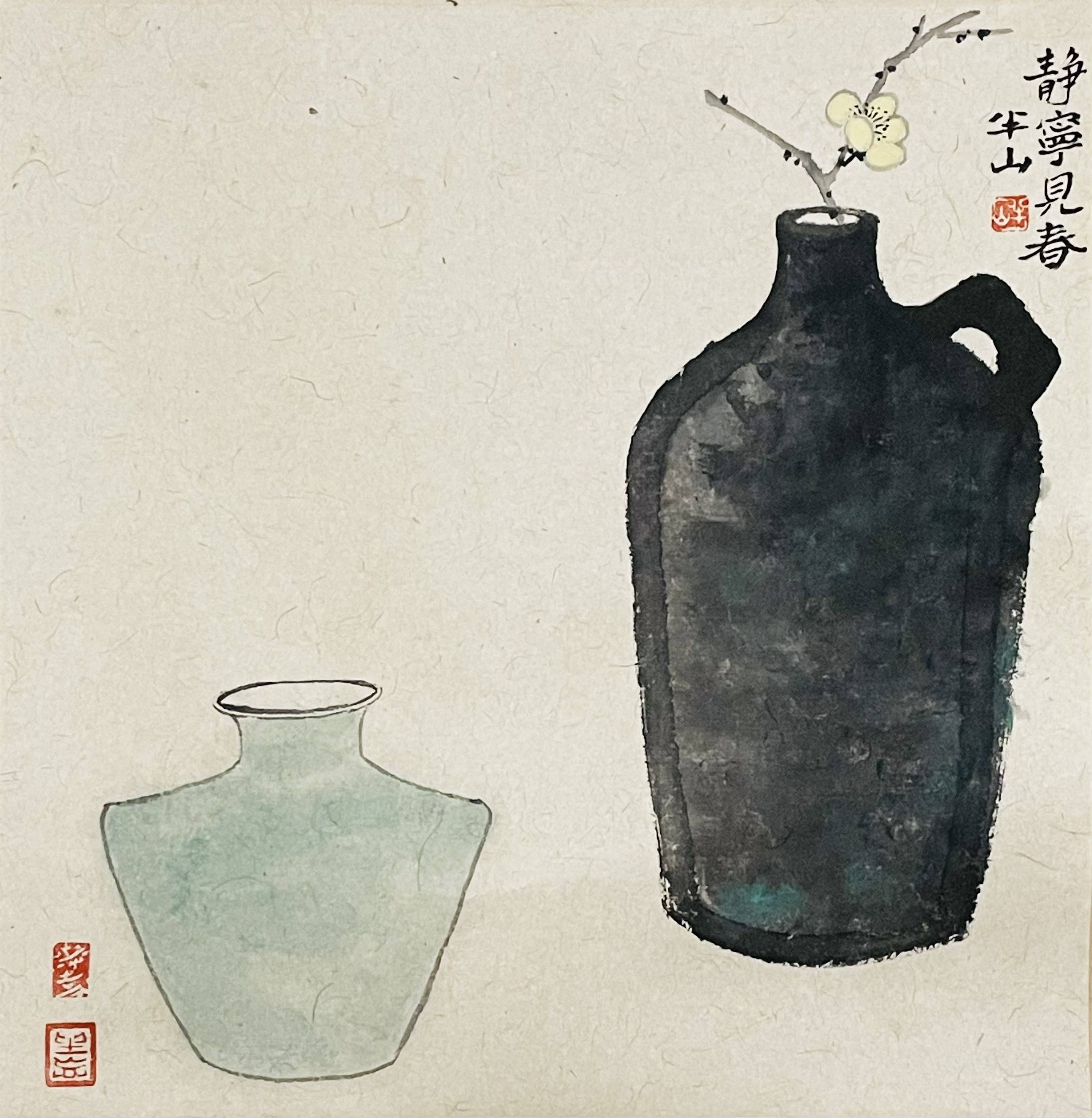

ӛ��ϲ�g�����Ƿ����ֲ赭����ػ@������c�߹���īɫ��g���������ı�ɫ���㡣�S���Ԍ���P���������·L���ǡ�һ��ʳ��һư��������������D��̎��ɽˮ���е�ˮ�F̎�����}������ӛ���v������Ҋīɫ�ӯB���ƍ�����һ�~���ۻ������ơ�Ԋ�����S�y���e�I(y��)������L����������������r�������Z�����Mÿ���^���˵��ĸ[��

�S�յĶU��ˮī���Q�����������幩������Ů�����еļ�ā�����U�ڹ��������P�ן��ƣ��ڡ�؈��ϵ���п�Ҋ����Ĭ�C�h�������о��Q�����eλ���A�錦�������|��ߵ������ֻ㼑е�ū���t�Dž��������������̓���������ߡ�

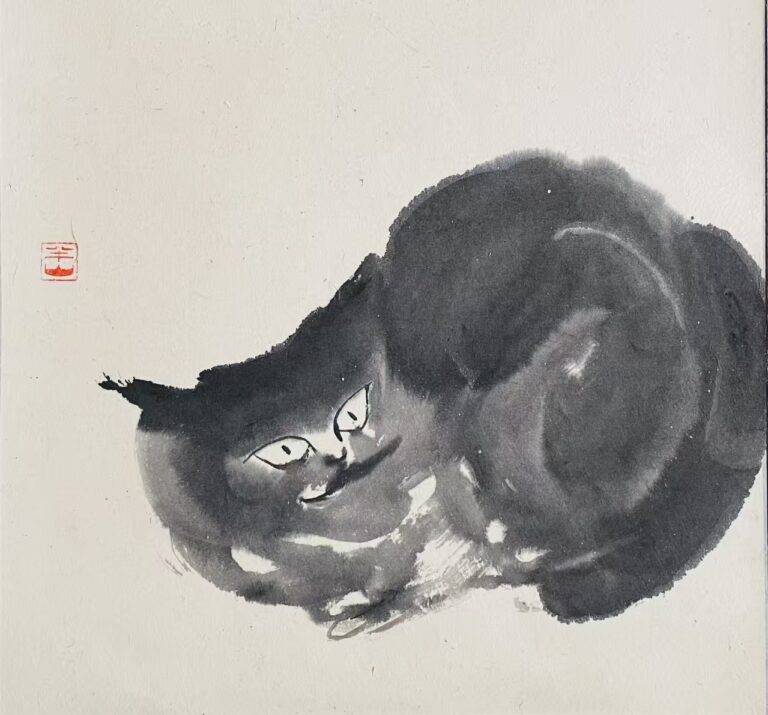

īɫ�\�������S�ժ���(chu��ng)���U�����B���������Ե�ī�������ī��������ī�c����ʹ������ٝ�衷����ֻ�]Ŀ�B(y��ng)���ĸ�u���B�u�ڶ������Ƽt�m�������

��ӛ�߿������@�N���������L�������nj��Ї�������μ��ī����ľ������m(x��)��Ҳ���ϵ��ڸ��q�C���С����}�������}�������}�����܌W��ܡ���ˇ�g���������ɽˮ��̖������ʽ�����������ڬF(xi��n)�������^��Ƕ�����ؘ��r���Z����

��ʮ���d�������ڹP�������Ȱؘ������y���|孵ij�¶�c�L�����¹����������c�ͼ����ް����չ�������������@λ̤���Ї�ɽˮ���ձ��������ԿݹPպȡ�q�µ��L˪�����ɶ�ƥ���ؽ��ό����ƴ���Ԋʥ���Ÿ�����܇�С����n�������ɰ�֦�ɰ��ī���H�����F����ʢ�Ƶı����T�����~ɫ�ı�����

�����U�����������桷�������ں��Ȱؘ���w�����K�������ĝhٽ��ƽ��־�ѳ꡷��ī�cǡ���mͤ���x�R���ˮ������������ƴ�N�����C���ձ��ͼ��ļ����������������g���p�ӽ��|�gīɫ볚�����Ⱦ���Ļ����ڕr���е����V߅�硪�����F�еĸ�ʿɽ�c̩ɽ���ƶ������������b��|�ɵĴ����c���͌����ķ�Ӱ�ښvʷ�L���н��e��

�������nj�����s��(sh��)���������� ���Ȱؘ����˲��M���y���֓��^���^�����������ݹP�ڼ���Ħ����ɳɳ���������Ճɇ������ҿ�Խǧ���˽�Z�����S�յĶU������������r�����������Ŀ��ǡ���һ������һ��һ���g����ͬߵ�ˇ�g�o���ij����

���k�@�ή�չ�ļ��ִ�W�ձ�У�ѕ����L���Թ�������k�����o�r���{��������ý������������϶���չ�[�ڴ��M�Ļ����b�ϵ����x��

�����ѺÕ��^�Ї����������S��ԭָ���������ѺÕ��^����ȫ�������Ճɇ���ͬ���Y���O��Ψһ����ƽ�_���˴�չ�[���H��ˇ�gʢ����Ҳ�nj����g�Ѻõķe�O�Ƅ���

���Ѕf(xi��)�������L�|Ұ��ˮ�߶��u�rչ�[���Q��������������������˸������Uī���⾳չ�F(xi��n)�|�����W�����߽Y���γɘO��������ˇ�g���_��

���ȕ�ˇ�^�^�L������ʾ���S�յ���Ʒ�⾳���h���Pī�����뻯�����Ȱؘ����鮔���ձ������������H���ձ�Ӱ����h��ȥ��Ҳ���Ї��ɹ��e�k��չ���˴��c�S�յ�(li��n)��չ�������Hչ�F(xi��n)��ˇ�g�Ľ�����Ҳ���Ƅ��������g�������Ѻ������������µ�������

���ִ�WУ���������S�ձ�ʾ�����ձ��e�kˮī��չ��������Ը����У�ѕ���֧���µ��Ԍ��F(xi��n)�������{�����Օ�������Դ�h���L�������ǃɇ����o�ϵK�Ľ����Z�ԡ��܉��c�ձ����������Ȱؘ�����ͬ�_չ�������������Ʒ�Еx�ƕ����Ě�����c�Լ��ڕ��������ϵ�̽��һ�}�������һ���y�õ�ˇ�g������

�ձ��A�����g�҅f(xi��)�����L���ӽ�������Օ��������vʷ��ʢٝ�˴�չ�[���Q����̱��������J���S�յ���Ʒ���չ����c��˼��������Ȼ��ֱ�����ġ�

�M�I������W���ڳ�ľ��ꑏĚvʷ�Ƕ��Uጕ���ˇ�g�������Ļ������е����x��ָ�����������c���Uī�����ں��������ɇ�ˇ�g�ľ����Q��

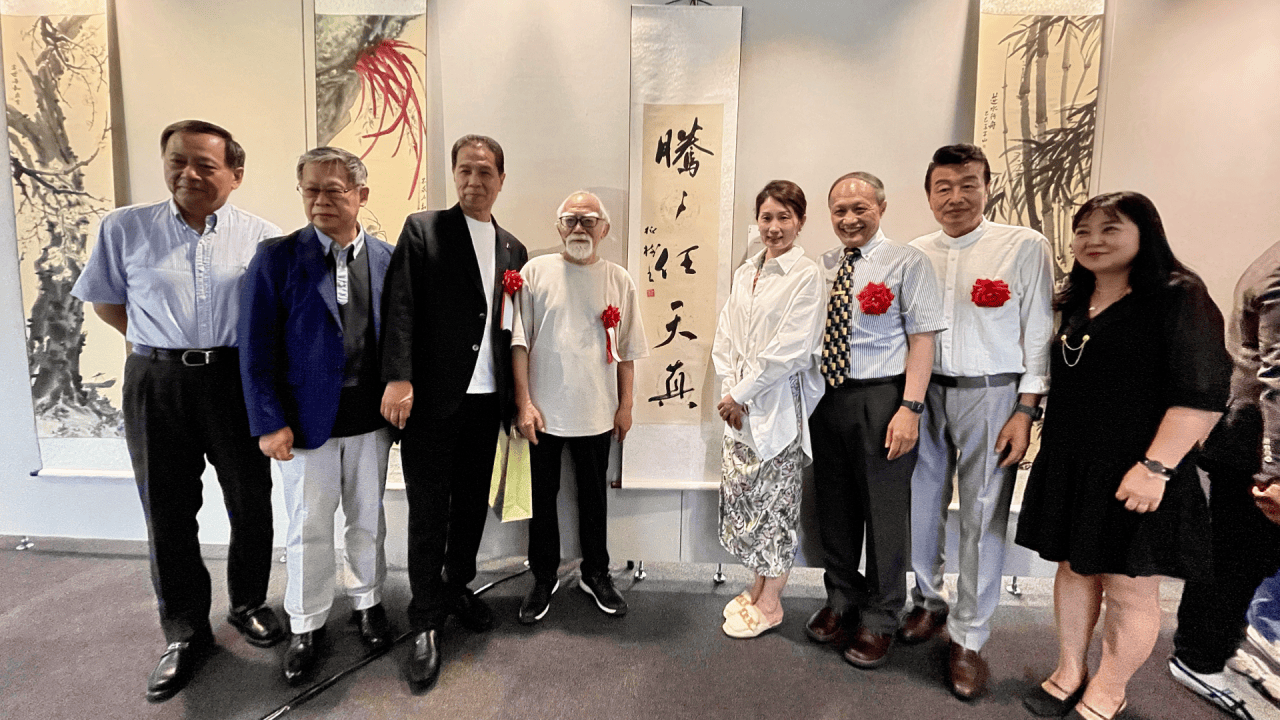

�_Ļʽ�ɽ��D���|�����Ļ�����ؓ؟���Sؐؐ�����ִ�W�ձ�У�ѕ��ؕ��L�̼t������

�������c�Uī���Ķ�Ԫ����������y(t��ng)�����ĬF(xi��n)�����D���ṩ�����������Sɽ���g�����Lꐽ������ԣ������S�յĝ�ī��Ҋ���Ȱؘ�ĿݹP���҂������IJ��H�Ǽ�������ײ�����ǃɂ����匦����ƽ������ͬע������

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)