原創(chuàng) 歷代大書法家為什么如此優(yōu)秀?

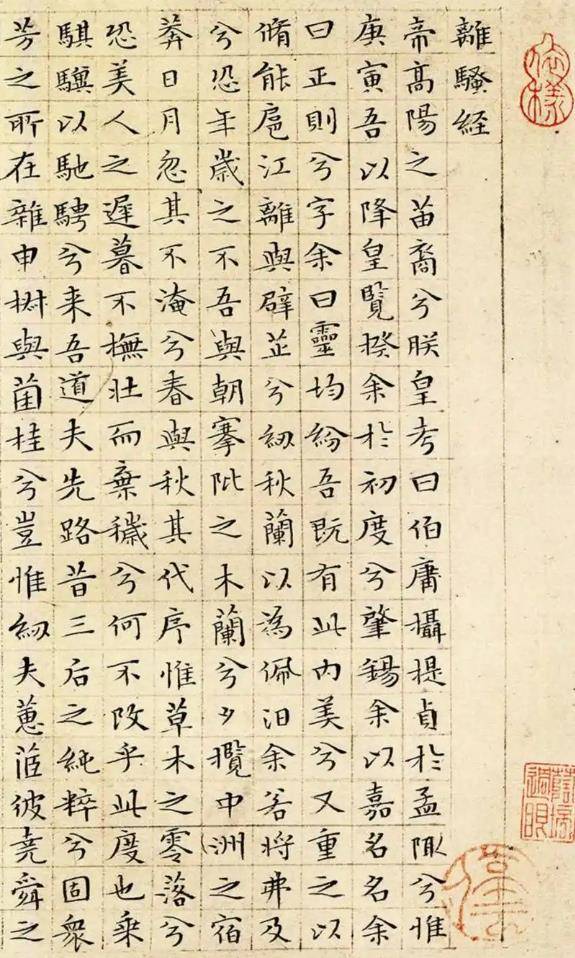

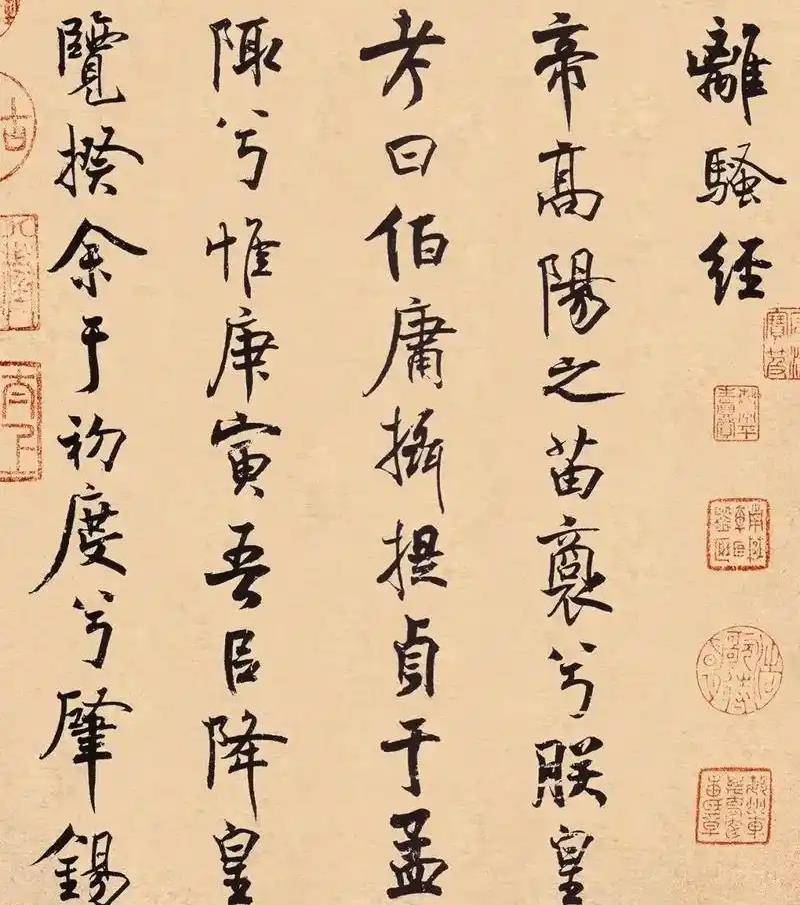

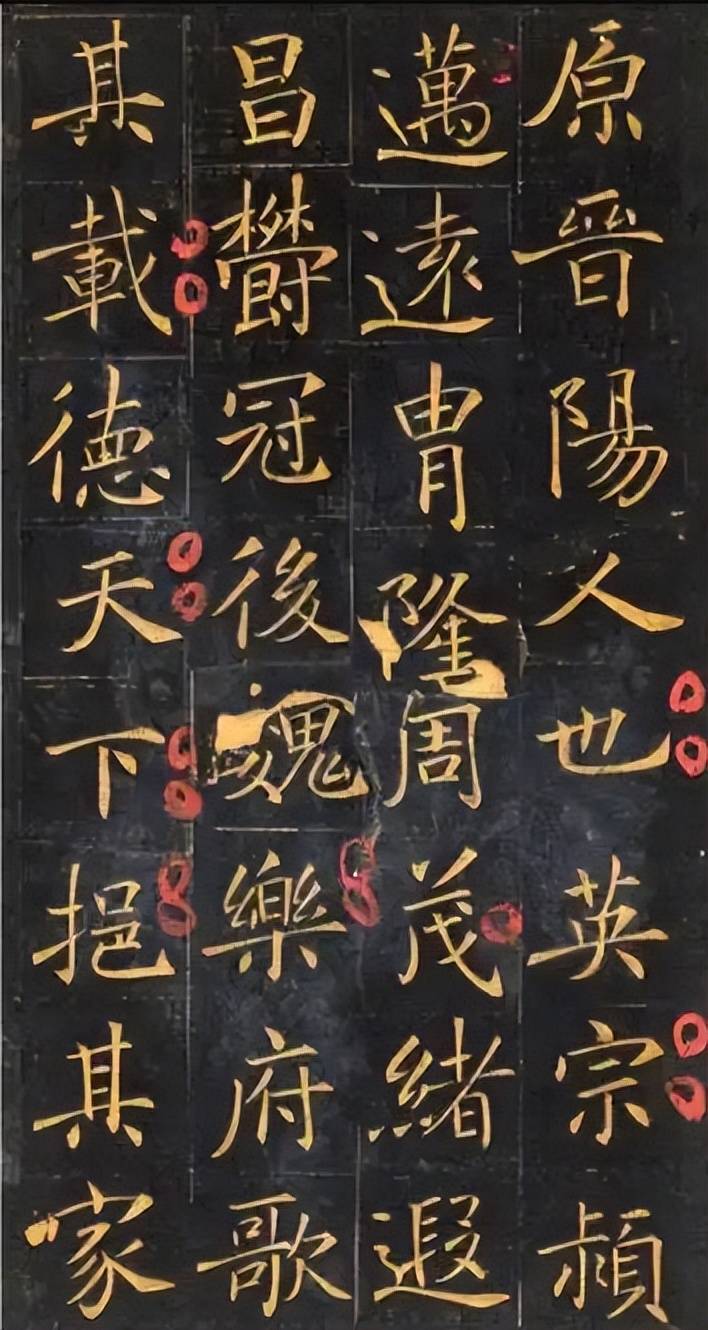

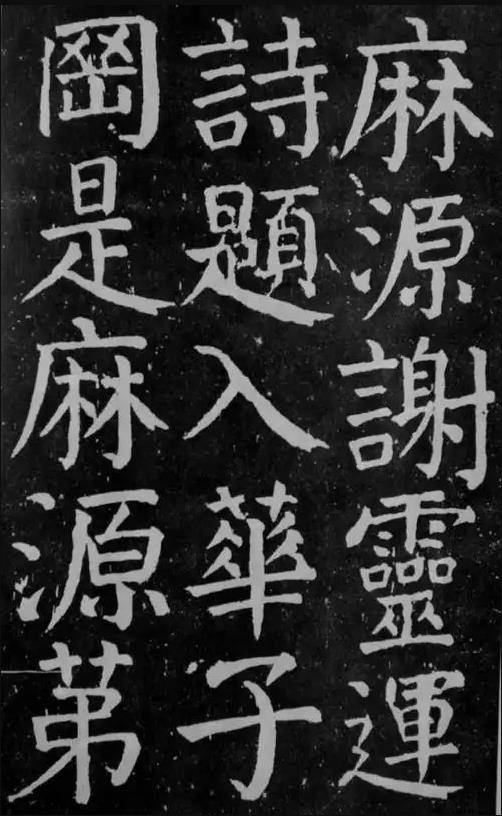

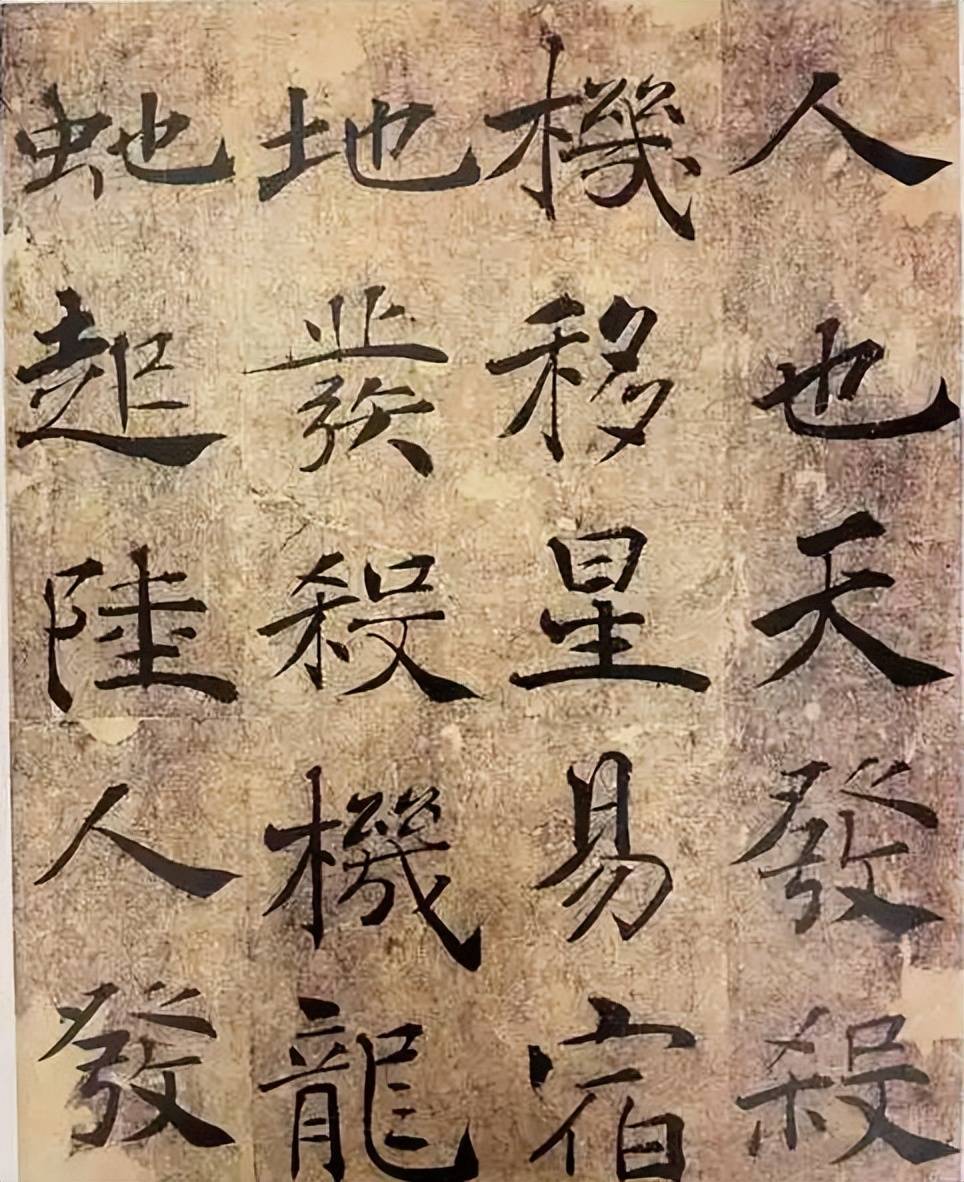

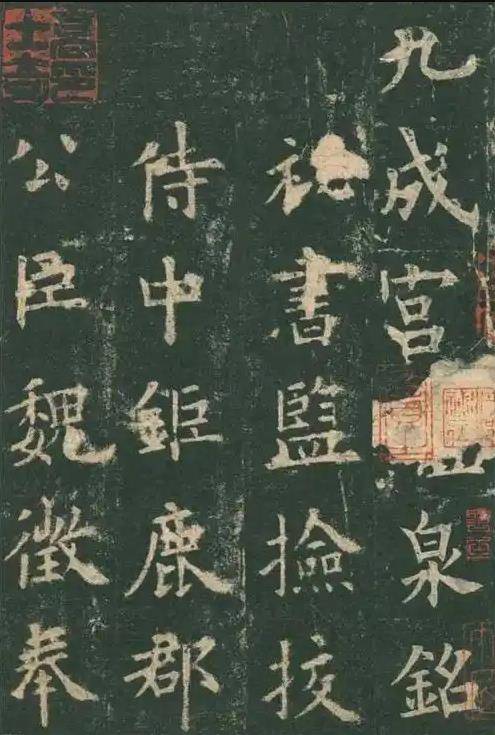

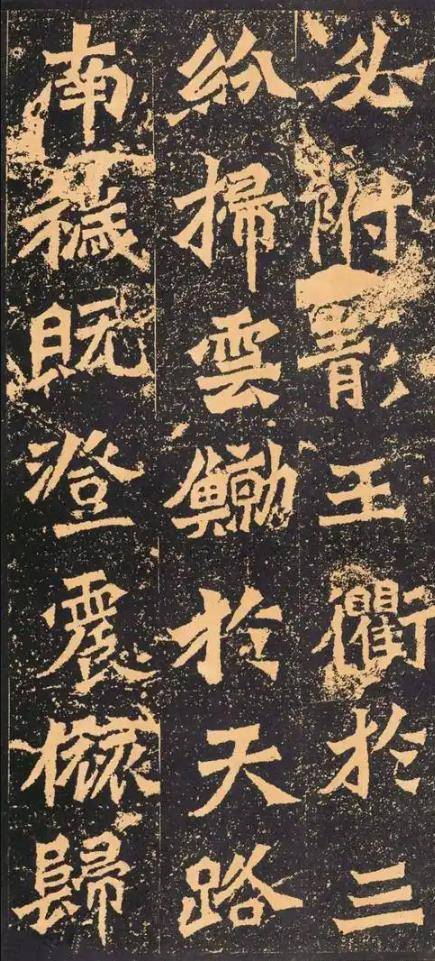

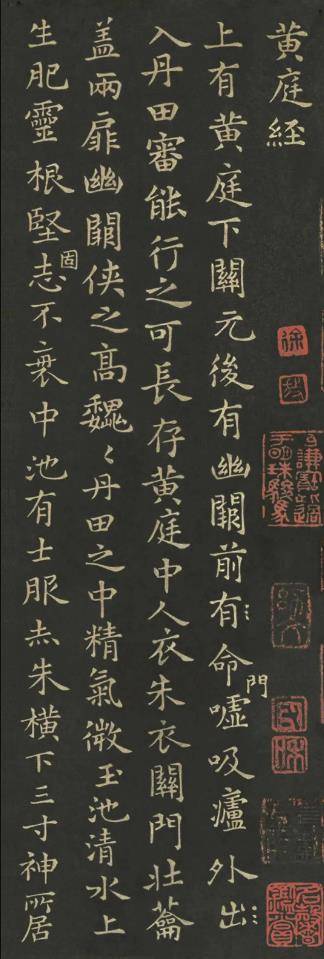

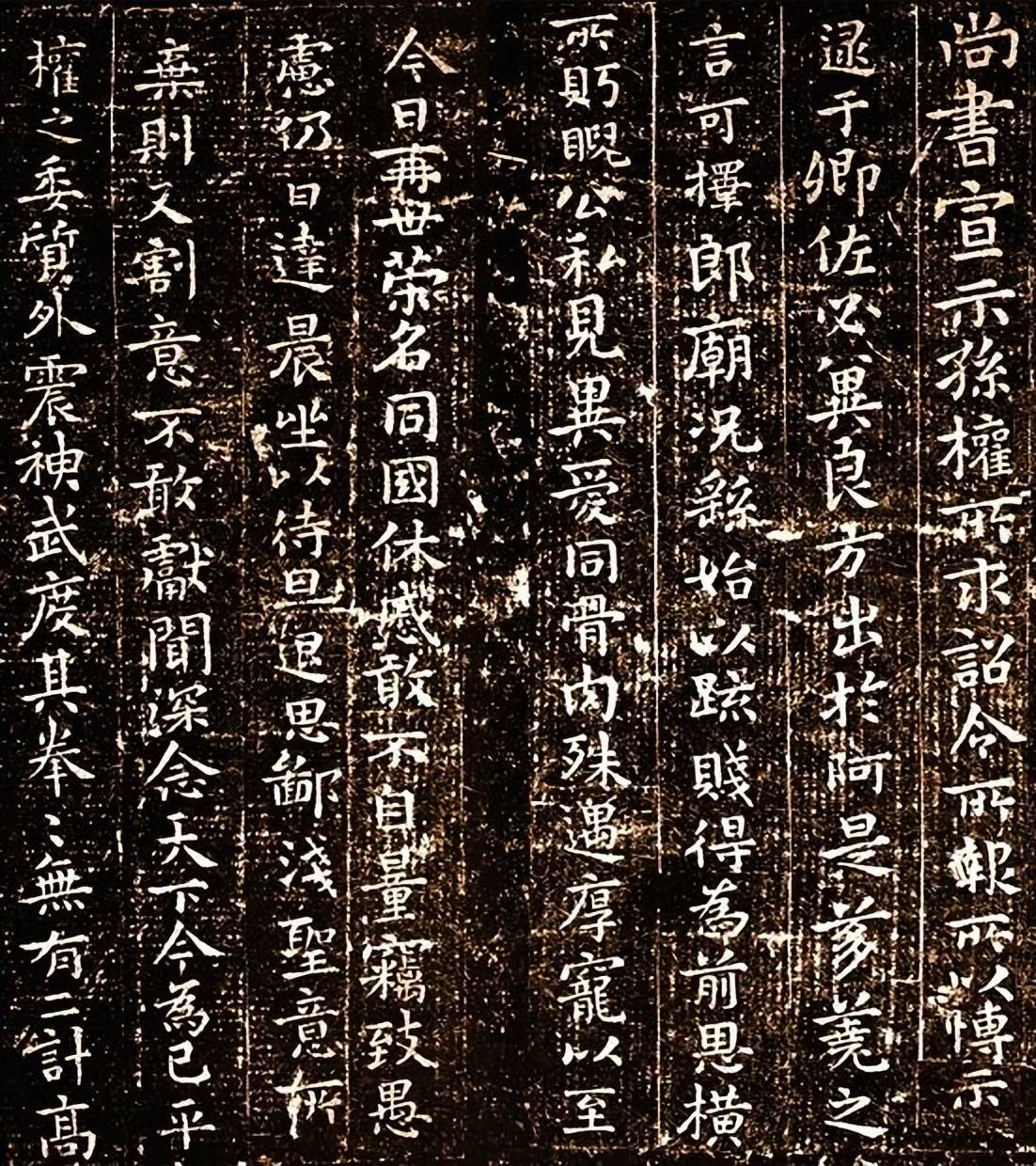

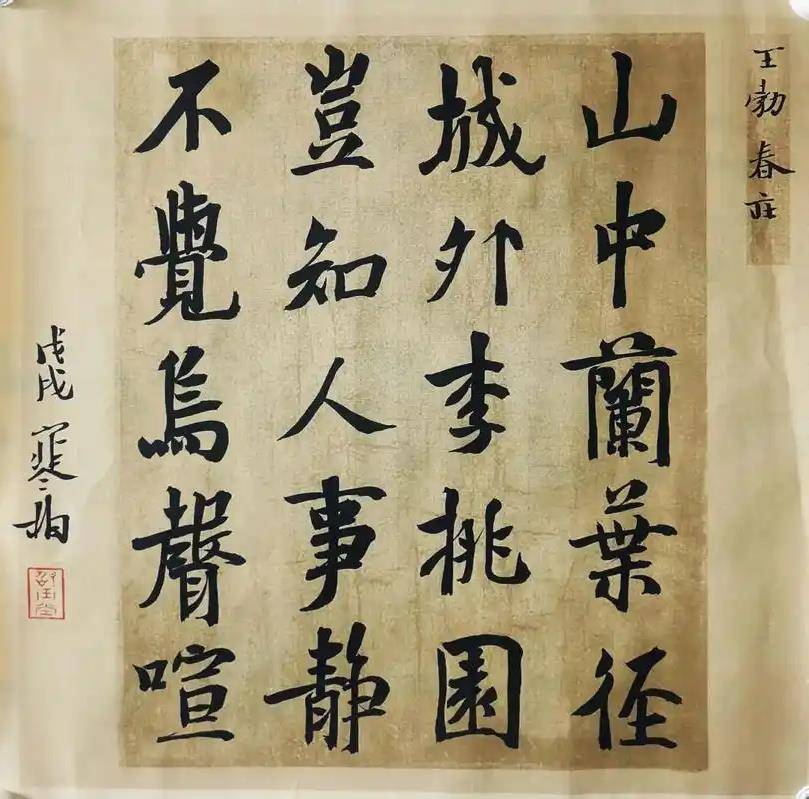

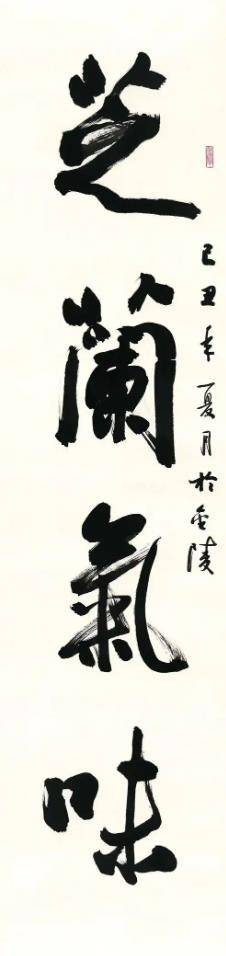

總有人被古代大書法家的絕妙筆墨所臣服。看到王羲之的《蘭亭序》,人們會感嘆其筆法的精妙與氣韻的生動。面對顏真卿的《祭侄文稿》,人們能感受到筆墨之間蘊(yùn)含的悲憤與力量。觀摩蘇軾的《黃州寒食詩帖》,人們能體會到一種不拘小節(jié)而又意味深長的文人情懷。

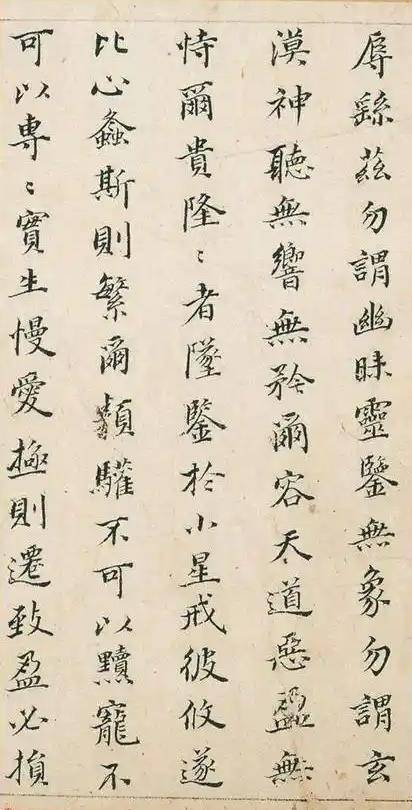

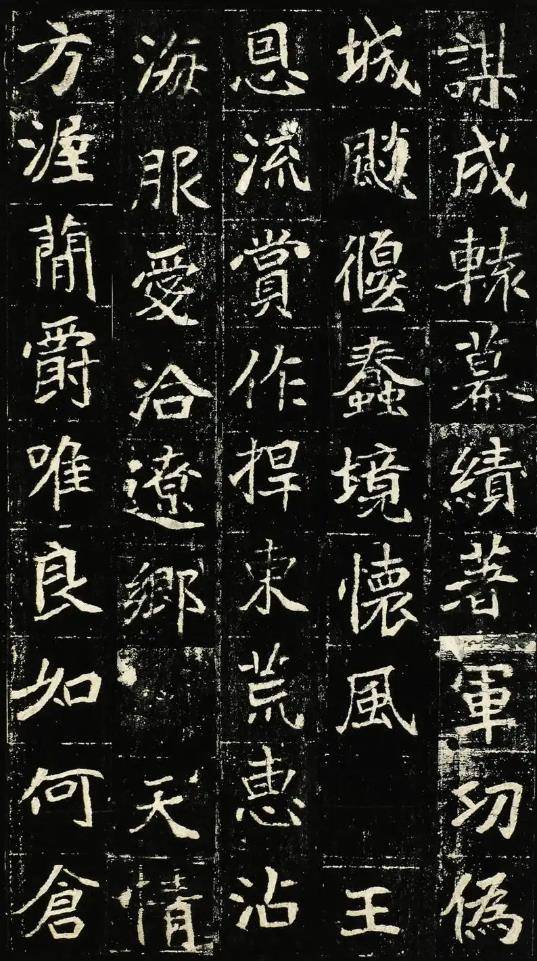

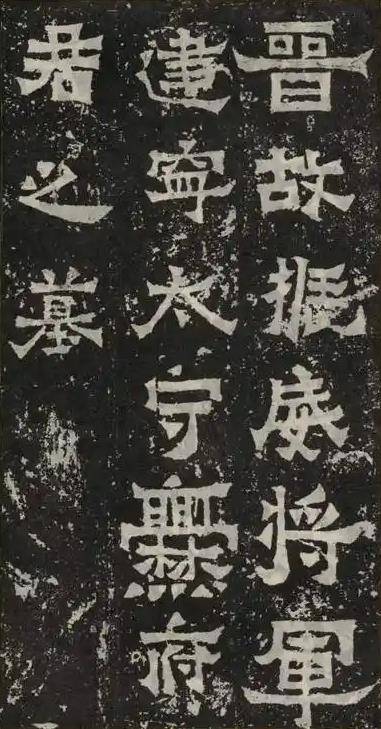

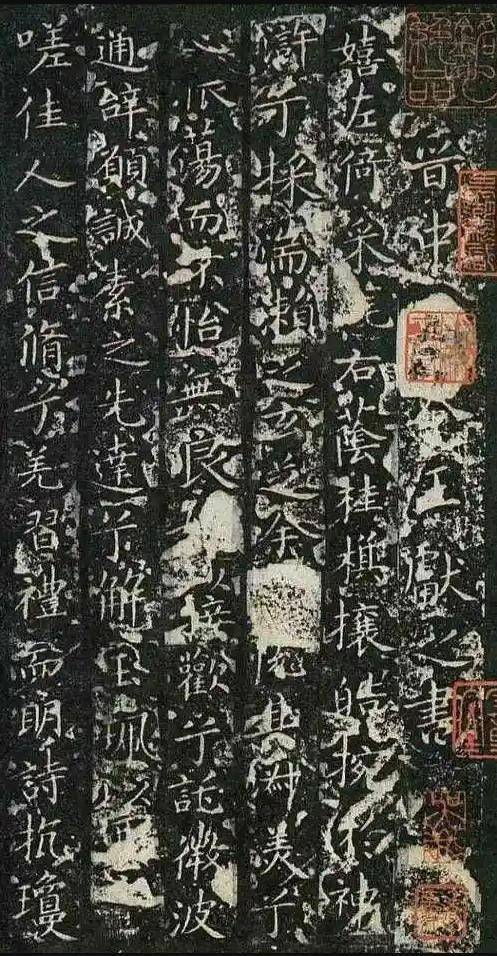

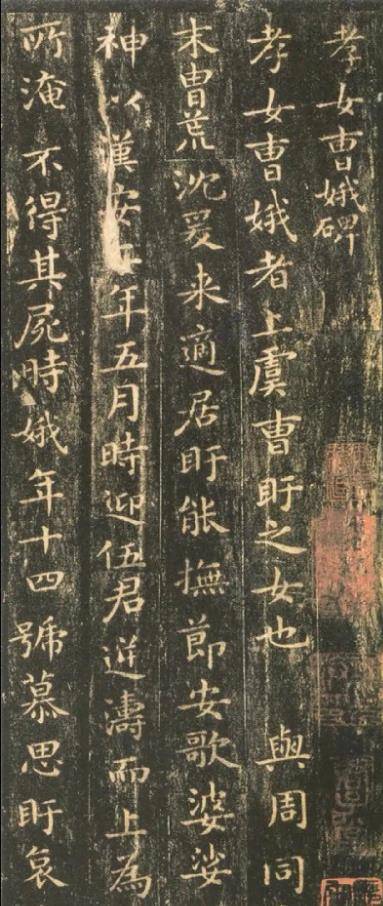

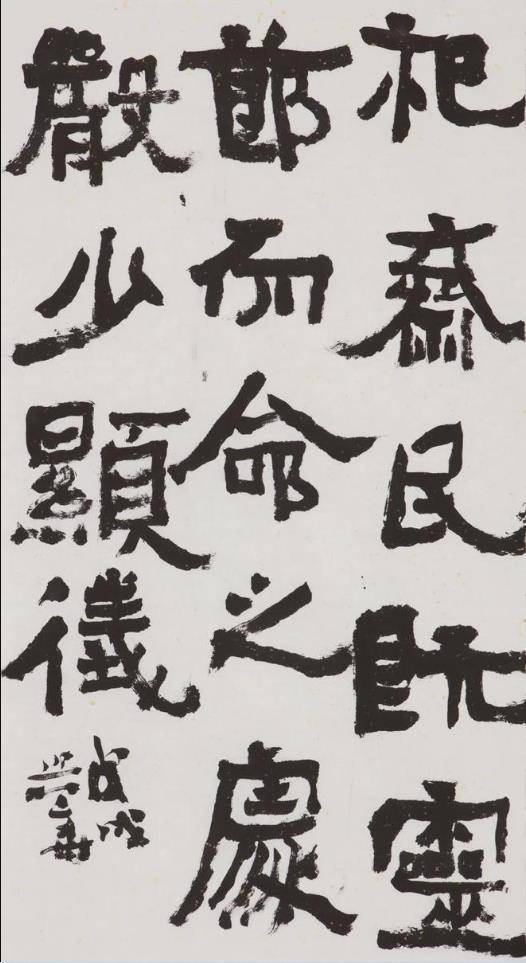

這種臣服并非愚昧盲從,書法這門藝術(shù),從甲骨文、金文開始,歷經(jīng)篆、隸、楷、草、行的演變,其技法的積累、審美的確立,并非憑空而來,而是通過一代又一代的書法家,以他們的實(shí)踐和理論,逐步構(gòu)建和完善的。

在這個意義上,歷代被公認(rèn)的大書法家,如鐘王、顏柳等,他們就是書法藝術(shù)傳承和發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

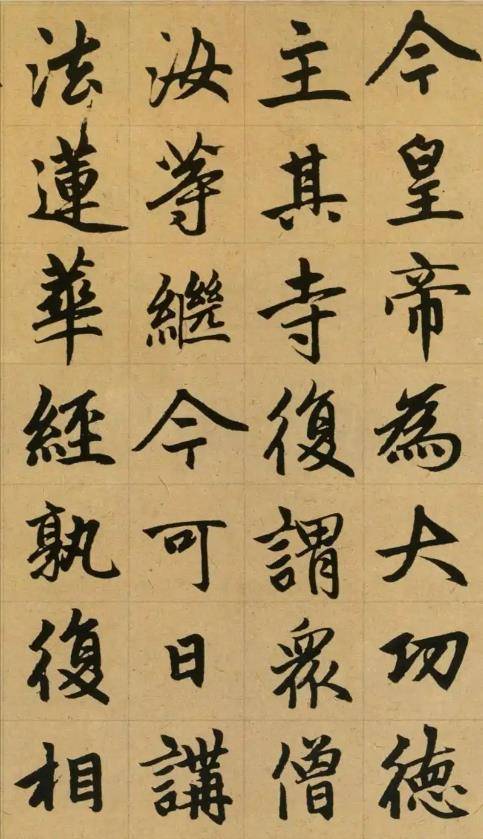

他們的作品,經(jīng)過歷史的篩選和時間的考驗(yàn),成為了衡量書法藝術(shù)水準(zhǔn)的標(biāo)尺。他們的用筆方法、結(jié)字規(guī)律、章法布局,被后人總結(jié)為法則和范式。

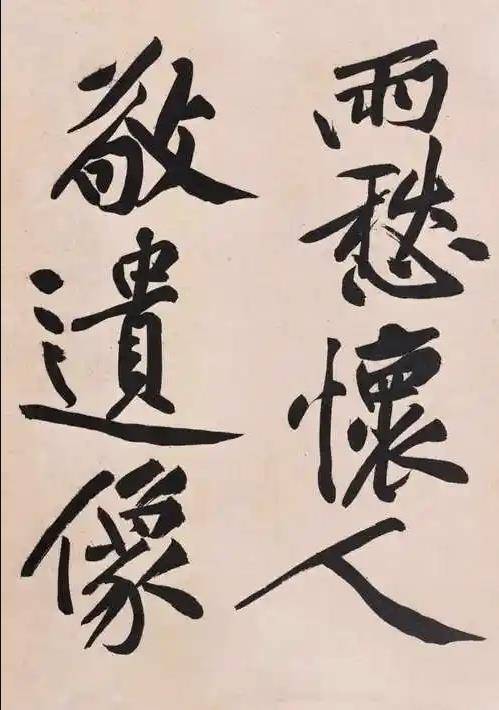

因此,對這些大書法家的敬仰,本質(zhì)上是對他們所代表的那一整套經(jīng)過千百年錘煉的藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文化遺產(chǎn)的尊崇。這種尊崇,是理解書法、學(xué)習(xí)書法的起點(diǎn)。

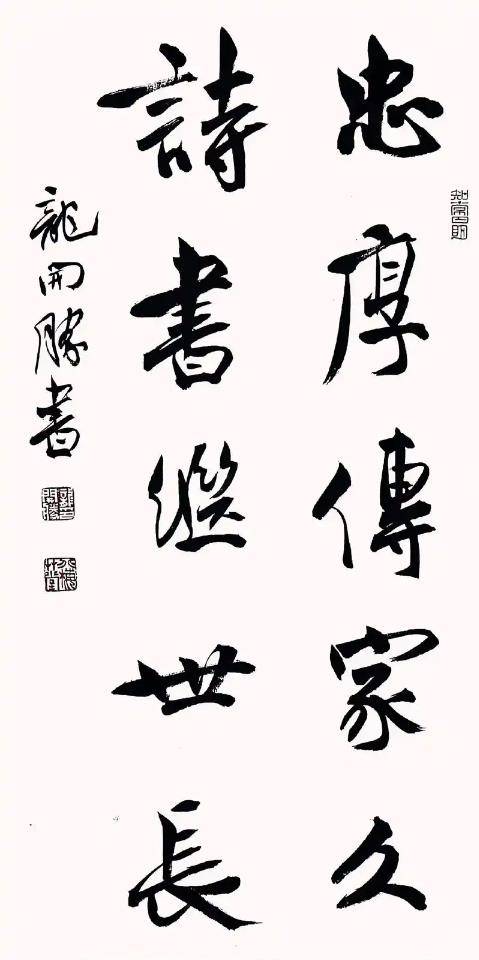

這些大書法家的優(yōu)秀,首先體現(xiàn)在他們對前代遺產(chǎn)的深刻理解和全面繼承上。書法藝術(shù)的學(xué)習(xí),歷來強(qiáng)調(diào)“取法乎上”,即向最經(jīng)典、最高水平的范本學(xué)習(xí)。一位書法家的成長,必然要經(jīng)歷長時間的臨摹過程。

沒有對傳統(tǒng)的深入把握,就談不上個人的創(chuàng)造。古代大書法家們,無一不是站在巨人的肩膀之上。他們通過畢生的努力,將前人的精華內(nèi)化為自己的藝術(shù)語言,達(dá)到了當(dāng)時所能企及的高度。

他們的作品,因此成為了新的經(jīng)典,為后世樹立了新的標(biāo)桿。這個過程,是一個不斷積累、不斷精煉的過程。

書法藝術(shù)的技法體系,如中鋒用筆、提按頓挫、疏密虛實(shí)等,正是在這個過程中變得日益豐富和精確。

所以,歷代大書法家的優(yōu)秀,在于他們完美地承擔(dān)了傳承的使命,他們是中國書法鏈環(huán)上最堅(jiān)固、最閃亮的那些環(huán)節(jié)。

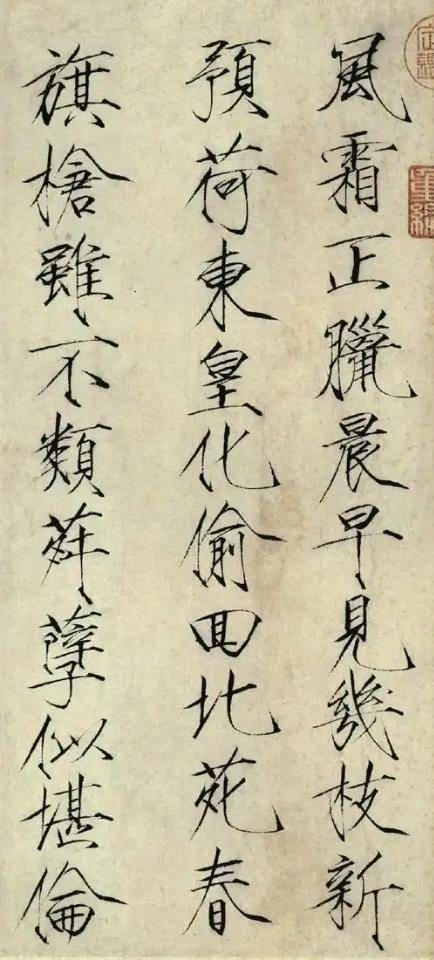

書法史并非一成不變的重復(fù)史,而是一部發(fā)展史,書法史上每一次重要的風(fēng)格轉(zhuǎn)變,都是由杰出的書法家所推動的。

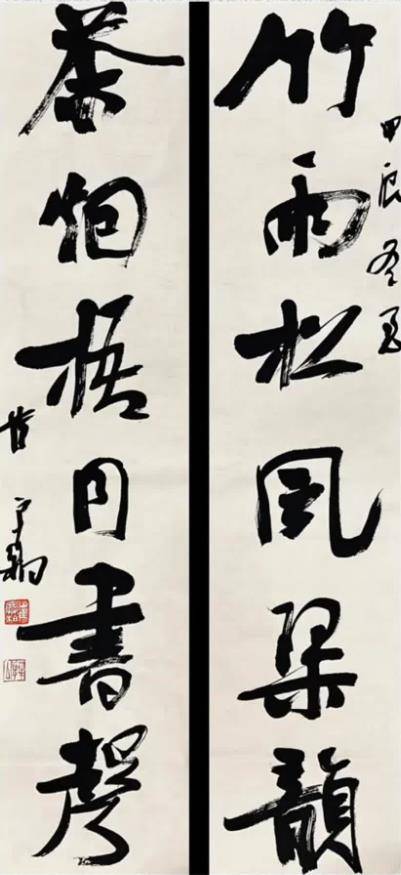

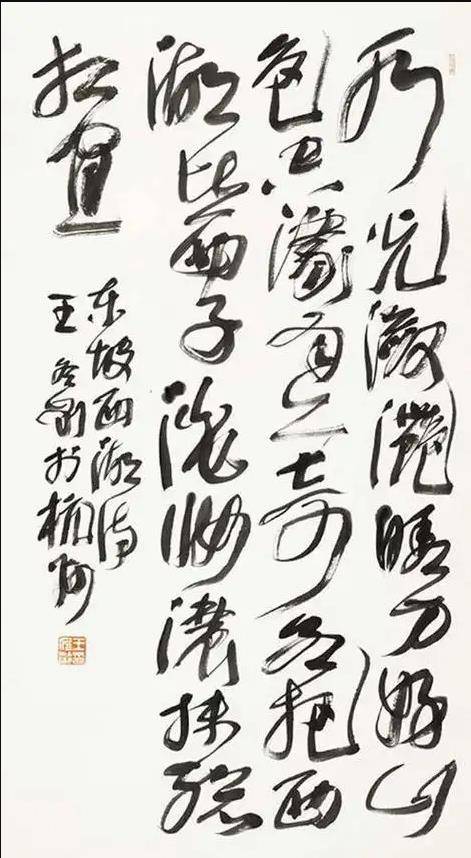

他們敏銳地感知到時代氣息的變化,并將個人的學(xué)養(yǎng)、性情、經(jīng)歷融入筆端,從而在傳統(tǒng)的土壤上生長出新的藝術(shù)花朵。

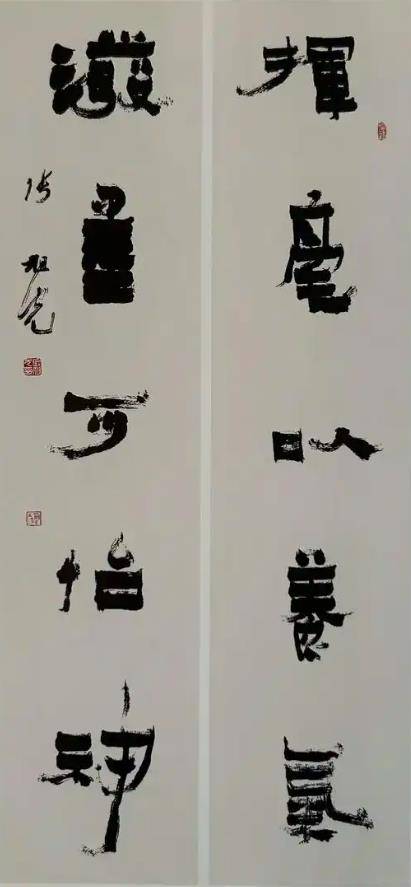

因此,他們的優(yōu)秀,不僅在于“守成”,更在于“開創(chuàng)”。他們尊重法則,但又不為法則所困;他們學(xué)習(xí)古人,但最終是為了表達(dá)自己時代的和自己的精神世界。

然而,當(dāng)我們充分認(rèn)識到歷代大書法家的卓越貢獻(xiàn)及其歷史地位之后,需要思考一個更為關(guān)鍵的問題:書法藝術(shù)在今天的意義和出路是什么?

書法作為中華文明獨(dú)特的藝術(shù)形式和傳承使者,其價值毋庸置疑。但它是否應(yīng)該被永久地定位于那些古代大師所創(chuàng)造的高峰之下?

任何藝術(shù)形式,如果失去了與當(dāng)下時代的對話能力,失去了發(fā)展的活力,即便曾經(jīng)無比輝煌,也難免會逐漸僵化,乃至走向衰落。書法藝術(shù)的生命力,恰恰在于它需要與時俱進(jìn),需要適應(yīng)時代文化變遷而不斷發(fā)展。

我們今天所處的時代,在社會結(jié)構(gòu)、文化語境、書寫工具、審美需求等各個方面,都與古代有著天壤之別。在這種全新的歷史條件下,當(dāng)今的書法實(shí)踐,不應(yīng)該,也不能夠僅僅以模仿和繼承古代大師為最終目的。

如果后來的書法家永遠(yuǎn)只能以“像不像王羲之”、“有沒有顏體味道”來作為評判標(biāo)準(zhǔn),那么書法藝術(shù)就將停滯在數(shù)百年前甚至一千多年前。

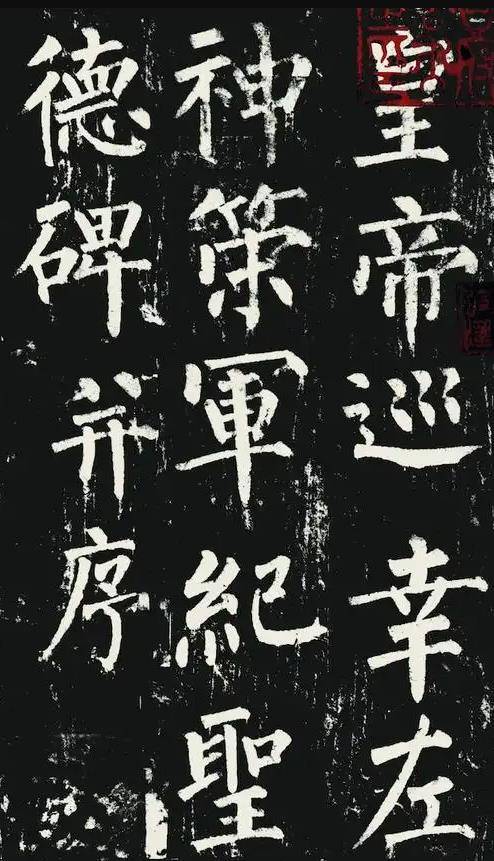

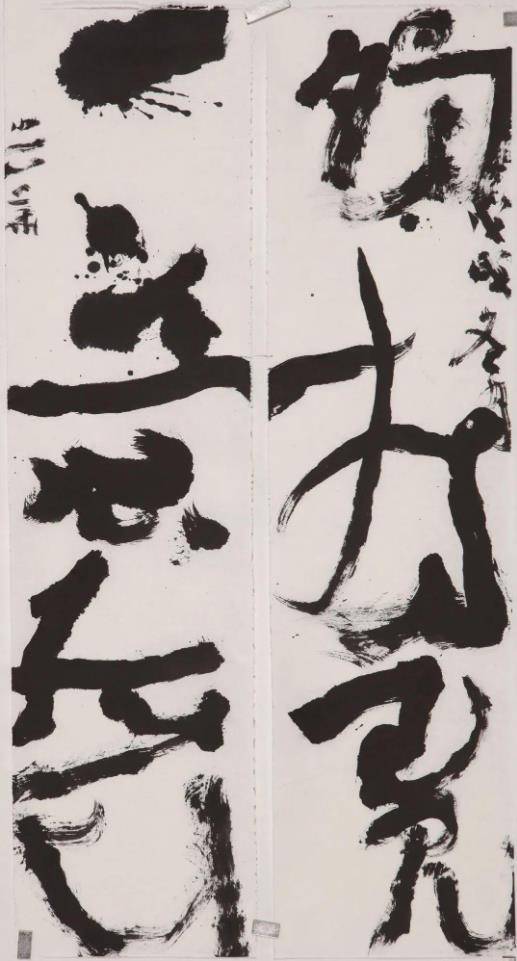

歷代大書法家之所以偉大,正是因?yàn)樗麄兏髯蚤_創(chuàng)了屬于自己時代的風(fēng)格。他們的精神內(nèi)核是創(chuàng)造,而不是復(fù)制。

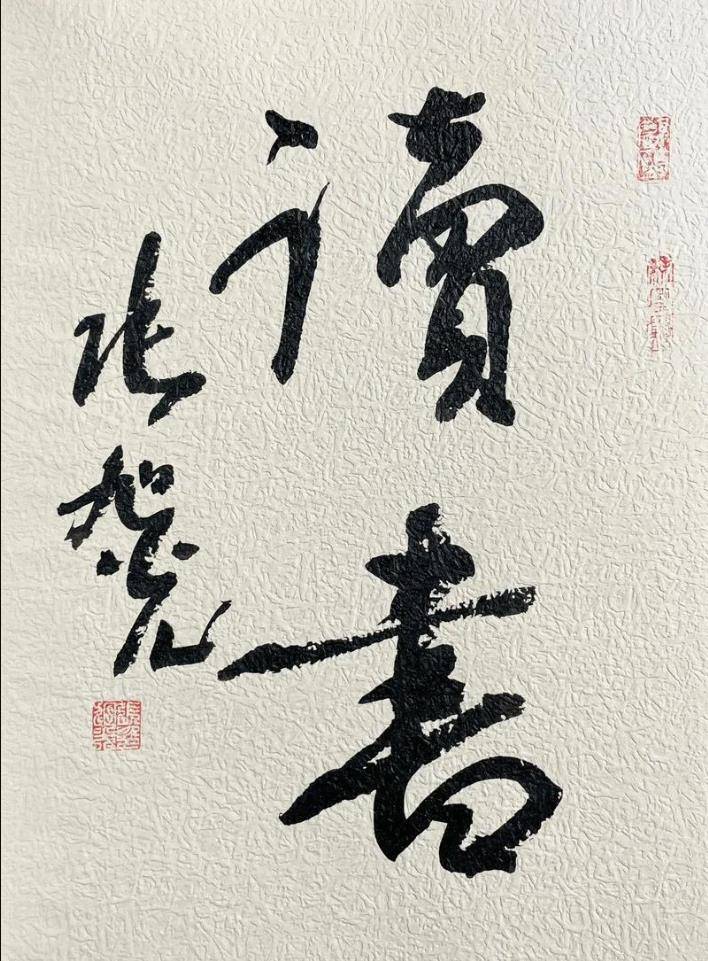

因此,對先賢最好的致敬,不是匍匐在其腳下頂禮膜拜,而是學(xué)習(xí)他們那種勇于吸收傳統(tǒng)、又敢于突破傳統(tǒng)的創(chuàng)造精神。

當(dāng)今的書法界,存在著一種過于強(qiáng)調(diào)繼承、而相對忽視創(chuàng)新的傾向。許多書法家將大量的精力投入到對古代法帖的反復(fù)臨摹上,追求技法的純熟和形似,這本身是學(xué)習(xí)書法的必要基礎(chǔ)。

但問題在于,很多人停留在了這個階段,將技術(shù)的熟練等同于藝術(shù)的成功,而缺乏將傳統(tǒng)技法轉(zhuǎn)化為當(dāng)代表達(dá)的意識和勇氣。

展覽中充斥著風(fēng)格、面貌雷同的作品,仿佛出自同一人之手,雖然技法精湛,卻難以讓人感受到時代的脈搏和創(chuàng)作者獨(dú)特的個性。

這種狀況,反映出一種內(nèi)在的保守和惰性。疏于發(fā)展、畏懼創(chuàng)新,已經(jīng)成為當(dāng)代許多書法家的一種通病,或者說,是一種值得警惕的過失。

書法藝術(shù)的發(fā)展,需要創(chuàng)新。這種創(chuàng)新,不是憑空臆造,不是對傳統(tǒng)的拋棄,而是在深入理解和掌握傳統(tǒng)精髓之后的升華。

它意味著書法家需要具備更為廣闊的文化視野和藝術(shù)修養(yǎng),需要敏銳地觀察和體驗(yàn)當(dāng)代生活,需要思考如何用毛筆這一古老工具,去表現(xiàn)現(xiàn)代人的情感、思想和審美。

這涉及到多個層面的探索。在形式層面,可以探討章法構(gòu)成的新可能,吸收現(xiàn)代視覺藝術(shù)的養(yǎng)分;在內(nèi)容層面,不僅可以書寫古典詩文,也可以嘗試表現(xiàn)當(dāng)代的文字內(nèi)容;

在筆墨語言上,可以在傳統(tǒng)法則的基礎(chǔ)上,探索更具個人特點(diǎn)和時代感的表達(dá)方式;甚至可以將書法的元素與更廣泛的藝術(shù)形式進(jìn)行跨界融合。

這些探索可能會有失敗,可能會引起爭議,但這個過程本身,就是書法藝術(shù)保持活力的必要條件。

歷代大書法家的優(yōu)秀,為他們所處的時代樹立了標(biāo)桿。而當(dāng)今時代的書法家,如何為這個時代樹立新的標(biāo)桿?

這個標(biāo)桿,不應(yīng)是對古人的簡單復(fù)制,而應(yīng)是在充分尊重傳統(tǒng)的前提下,創(chuàng)造出具有當(dāng)代精神、當(dāng)代氣質(zhì)的書法藝術(shù)。

這意味著,今天的書法家不僅要與古代的杰作對話,更要與所處的時代對話,與自身的內(nèi)心對話。

書法的審美標(biāo)準(zhǔn),也應(yīng)該是動態(tài)的、發(fā)展的,在堅(jiān)守核心價值如筆法、氣韻的同時,包容和鼓勵那些真誠的、有深度的藝術(shù)探索。

發(fā)表評論 評論 (1 個評論)