����Ԋ�����ס���������10�����Խ^�����箋һ����̫ϲ�g��

�ʹ�

���ơ����

�wɽ��\ȥ��횱M��������

Ī�W(xu��)�����ˣ�������Դ����

�@��һ����������ɽ�[�ӵ�Ԋ��������Ԋ����ϣ�߀�ǜ�(zh��n)����ɽ�Ĵ��d���������Y����[�ݐۺ����������˽��ɽ�����֮�gÿһ̎������λ����Ҳ��֪���һ��(g��)���������(g��)̽�L�@Щ�ط����c��ͬ�r(sh��)������ҲҊ�T����Щ���[�ݿ������˽ݏ��ļ��[�ߣ���Щ��̖(h��o)�Q�ڽK��ɽ���[�����õ����[ʿ���������Q����͢���eע�������Ƹ����٣��������@Щ�C(j��)��(hu��)�_(d��)��������(m��ng)�������Ŀ�ġ����볯��������@��(g��)Ŀ��ǡǡ���c�[�������Ȼ��(du��)������

�������ѣ���Ϯ�(d��ng)Ȼ���Ŵ��d�ڵ��[�Ӳ��]�Ў������ٵ�Ŀ�������Ǯ�(d��ng)���[�ӕr(sh��)�g׃�L�����S֮�������@���p�����e�����볯���ٵęC(j��)��(hu��)�r(sh��)���Ƿ��܉�֓���ס�@�ӵ��T�����^�m(x��)��ɽ���б������汾�������������Ԋ��ĺ��Σ�Ԋ��������O�˵ĵ������������һ���x�_�[������͕�(hu��)�����ĸ��N���i���`����Ҳ�o���ؚw�����������x���S��������߀�Lj�(ji��n)�ֱ�ȫ���ң��@������ɽ֮ǰ�ͱ�횿��]�������Ҫ���}��

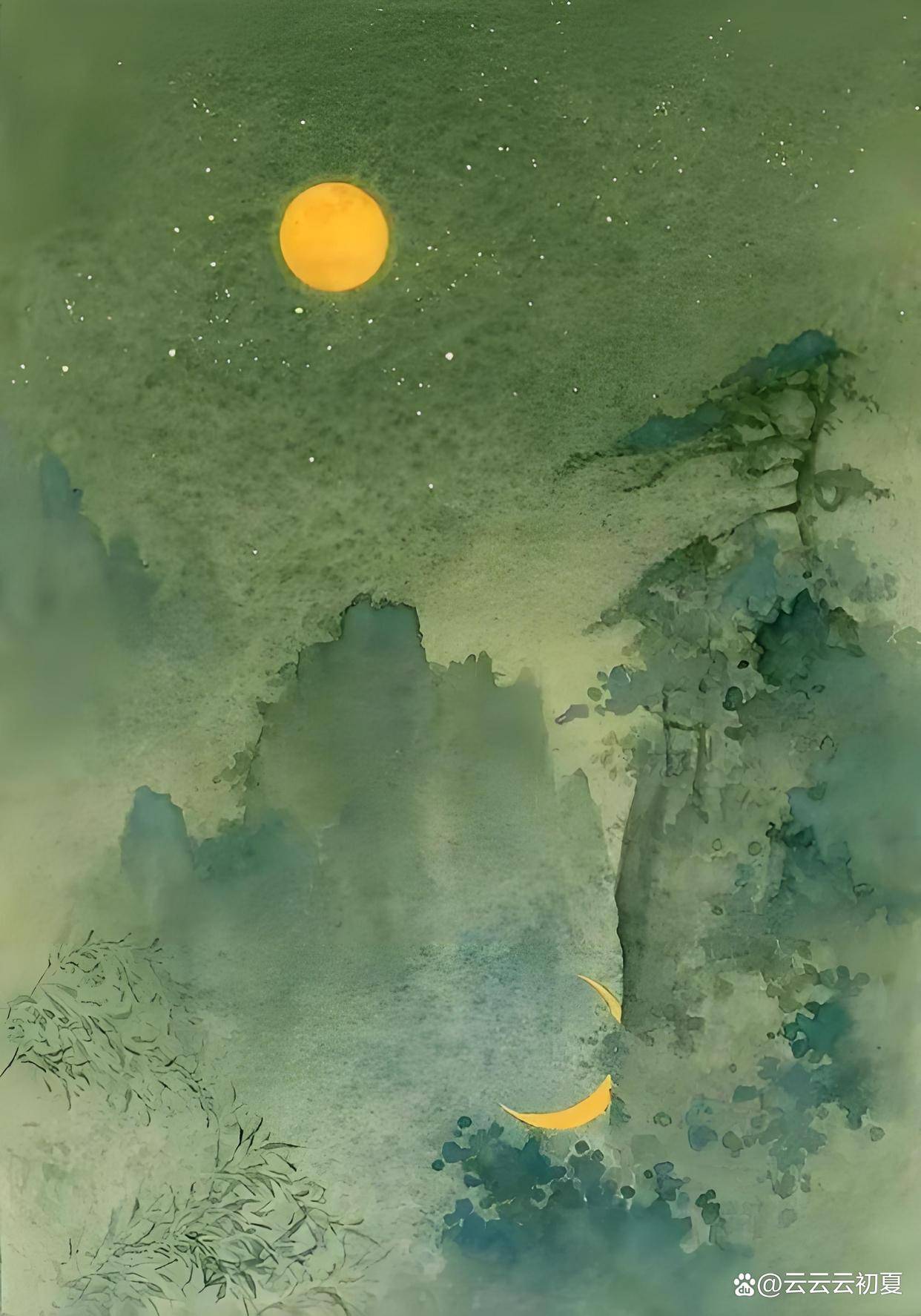

��ҹ�����ʮ���T��

���ơ��f��(y��ng)��

�Ѿ�����ҹ��ɢ��ԁ������

ɽ�������������ˑ�(y��ng)δ����

����֮�g�ĸ������е�����һ�Ӝ�ů���˳�Ϧ˼������ҹ�P(gu��n)�����е�������һ�ӻ������Ҫ�_�ѕ���v��g�����@Щ�����Ȼ���G�w�������c��֮�g�oՓ��ôͶ��������(hu��)�в�֮ͬ̎���^���H�ܵĽ�������(hu��)�˲�֪���X���Լ����^����뷨Ͷ�䵽����������Ҫ�����������c�Լ����ġ��@��(g��)�r(sh��)�����H�ܻ����P(gu��n)ϵ������(hu��)�Ƃ��˴ˣ���(d��ng)���ˮa(ch��n)���_ͻ֮�r(sh��)������ͺþͲ�����ô��������

���ԣ����������еġ�����֮������������ƽ����ˮ���P(gu��n)ϵ������֮�gҪ����Ǣ���Ը�������ϵ��뷨����ҲҪ����һ���ľ��x���o�˴�һЩ��(g��)�˵Ŀ��g�������@�N���ѵĕr(sh��)�g������(hu��)�ǜ�ů�Ĵ�����Ҳ����(hu��)���ן������������(y��ng)ԓ�Ǜ�ˬ���m����������ƽ�o����ҹ���������ѵĕr(sh��)����Ҳ����(hu��)������ҪҊ����ֻ��{���˴˵��˽���֪����(du��)�����@�Ӽ��o��ҹ����һ��Ҳ���Լ�һ�ӹ������£��м�(x��)��e��ÿһ�w���������ɽ�ļ�(x��)������ѽ�(j��ng)������˝M������

���`������

���ơ����L��

�n�n�����������������

����?gu��)�б�����ɽ�?d��)�w�h(yu��n)��

�ļŵ�ɽ·����һλɮ�������(d��)�С��S��r(sh��)����ɮ��ȥ����R�������犣���峺���|�h(yu��n)���RҲ�[����Ŀ���ܼ���������̎����ɮ�����ϱ�ؓ(f��)�����ҁ��������ѽ�(j��ng)���˺��L��·�����˕r(sh��)ꖹ��ѽ�(j��ng)���£�������·��ֻ����Ҫ����ǰ������

������Ԋ�У�������Ҫ�����ⶼ�Á���Ⱦ��Ժ֮���h(yu��n)���c�r(sh��)�g֮���������Ķ���ʾǰ·����ã�cΣ�U(xi��n)������Ԋ�е�ɮ���ƺ������ں��@Щ����ֻ����ƽ�r(sh��)һ���������ճ�������������ӭ��Ϧꖾ���ǰ�M(j��n)�����]����?y��n)��Ҫ��ڶ��ӿ��_����Ҳ������?y��n)����ֵ��nã�����㲻ǰ����(du��)ɮ�ˁ��f������׃��ֻ���^��̓��ɫ����ֻҪ��(ji��n)�ر����������(hu��)�йٵ��T�N�Ի�����Ȼ�ܲ�����������?j��n)_�����֏��ݲ��ȵ�������

���@https://ZHuanlAn.zhihu.com/p/1954573959669487004��(g��)�Ƕȁ��v��ҹ�Ъ�(d��)�в��H�H�Ǟ��˻ؚw��Ժ������һ�N��(du��)���`��ĥ�Z�������������`�����˵ı��F(xi��n)���������ľ����@Ȼ�ѽ�(j��ng)�_(d��)���˺ܸߵ�ˮƽ��

������

���ơ����L��

���ƌ�Ұ�Q���M�����gס��

Ī�I����ɽ���r(sh��)����֪̎��

���Iɽ���ĵ�ʳ��ԡ���ɮ���������f�|�x����ɮ��֧������������һλɮ���÷���ُ�I�������ɽ���������ގX���[�����÷���S���f����Ҫס��Ԓ�^���Ϳ��������]�� �f�^�Ŵ��[ʿ���Iɽ�[�ӵġ���֧������БM����ֻ��ĬĬ�x�_���[ʿ�Iɽ�Ļ�և֮̎�����ڃɂ�(g��)���棺һ��һλ��Ҫ�xȺ�[�ӵ�������Ȼ����������I�u���ף��Ѓ~���О��c����ĸ�����Ѹ�����������[�ӵı����Dz�����֪���Լ���ס̎��������ĵ��Iɽ���[�����c�@�ӵ���Ը�������Y��������mȻ���˶������Iɽ�����顰�[�ӡ��Ĵ����~�������Iɽ�����О鱾�����s�������������������˽����@Щ�������ف����@��Ԋ�r(sh��)�҂��͕�(hu��)�l(f��)�F(xi��n)���c���f�����ڌ�(du��)�����[�ӵ��О��ʾٝ�p���㌎�f�nj�(du��)�@�N�o�����Iɽ���ӵ������M(j��n)���{(di��o)٩�̈́��]��֧�����Iɽ�[�ӵ������ѽ�(j��ng)���o�ģ�����֮�����߀�벽���m���^�m(x��)ʹ���@�N���r(sh��)����֪���ķ��������Ǹ��ӿ�Ц�

���½�

���ơ��Ϻ�Ȼ

���۲��������ĺ�ͳ�����

Ұ����͘��������½�����

�Ϻ�Ȼ�x�_�P(y��ng)�����������������Ŀ�����^�m(x��)���[�L�����εľ�ɫ��ʎ����ٲ��ɵğ����������������㽭һ�������ț]���H����Ҳ�]��������ÿ�չ���ǰ�У��o�˃A�V��Ҳ�ò�����ο�������˲��ɵ�ʹ��֮�ϣ��ּ�����һ���eĿ�o�H�ĸЂ����@��Ԋ�����f�ġ���ĺ�ͳ��¡�������ָ�@�N�ª�(d��)�������߱��_(d��)�@�N�ª�(d��)�еķ�ʽ���ǽ�����֮����������֮�⣺��߅��Ұ������ƽ����o���ړ�����չ��o���h(yu��n)������ҕ��Ӱ��£��B��̎�Ę�ľ�����ij����֮�����峺�Ľ�ˮ����������?y��n)�o��_��(d��ng)��ƽ�o���R��ֻ��ˮ�е���Ӱǰ���cԊ���H������Փ�ǰ���߀��ˮ��������һƬ�Օ�¼����f���C�o�ľ����@�o�ɕ�(hu��)�����͑n���Ԋ������������صđn��֮����

����ʮ��

���ơ�����

�Gρ���������t��С��t��

�������ѩ�����һ���o��

��Փ�����w߀�����`��������m֮�У�������Դ���Լ�̎���c���h(hu��n)���Č�(du��)����Ҫ�@�����ĺ��䐂������?f��)��иߘǴ�B���A��������ֻҪ�܇��h(hu��n)���������������ͨ�İ���(w��n)������Ҳ�������w��(hu��)���M�M���Ҹ�����

���@��Ԋ�������߾��������@�ӵĵ������ں��L(f��ng)�̹��������ѩ�ĭh(hu��n)������һ�g��ů�ľ��Ҿ��ѽ�(j��ng)������˝M�������Λr������߀�Є���ᄳ���߀�������r��������������w��С�s��ů�����Ļ�t���ں���Ķ�ҹ����t����c�ÿ����˵����LՄ�ĕr(sh��)�⣬��ֱ�����f�����g�����������@�����ô������ن��£���Փ��ʮ�Ŷ�ô�Fʯ���c������Ҳ�o���ܽ^�T�����

��ѩ

���ơ�����Ԫ

ǧɽ�B�w�^���f����ۙ����

��������������(d��)ឺ���ѩ��

��(sh��)�ź��죬����ǧ����һ��ɽ�ϵ����B�����Ҹ��w�����е��ϵĵ�·����Ҋ���ˡ����@�Ӈ�(y��n)���������������υs���F(xi��n)��һ�~���ۣ����ж�����һλ�����������^�����ҵ����̣����ڝM����ѩ֮���o�o�����

�����҂�������R(sh��)�����룬���@ô��������������������Ҳ��f�����̵����w���H�{һ�u�����ܲ����ס���L(f��ng)��ѩ���Άο���~��С����Ҫ���ڽY(ji��)���ĺ���ͨ�о����y�������������f�ڷ����菱��¸�����Ȼ��������Ԫ��Ԋ����Ҫ���F(xi��n)������һ�N���^�������¸߰����ij�߾������@�N�����֧����������־ʿ��?y��u)���������ס�������룬�����cȫ����锳Ҳ������ϧ���@λ�����m������w˥���s��Ȼ���ڳ��˟o�����ܵĐ��ӭh(hu��n)���£���η�����?j��n)_������ƽ�o���飬�������д�������������@�N��ߵľ���

�����^

���ơ����S

��(d��)�������������ُ�(f��)�L�[��

�����˲�֪������������

�ڴ����(sh��)��r��������֮�����Տ�(f��)һ�յ��@�И�����呟��ټ���������������Ч�����o����ϣ�����Լ����еĘ�������������o�p�Ĺ�(ji��)�����ɫ�����(d��ng)��(d��ng)���cδ���� ��������Ҳ���ܵ��������_(d��)�������������������ŕ�(hu��)�����ҕ�܉������Լ������ġ�֪������

��������(du��)��һλ�������֡��h(yu��n)�x�m�����[ʿ���f��������������KĿ�ąs������ȡ�� ��������ϣ������������^���������`�c�p�����p���c����֮�g���_(d��)�����{(di��o)����ȫ���C��������o�˵�ï��֮���������ߟo������^���ĸ���������Ҳ�������(hu��)�������}�j(lu��)��ֻ��Ҫ���֏�ȥ���d��֮�r(sh��)���������o֮���L�[���������M(j��n)��o�ҵĠ�B(t��i)���������@�N��־���֡����Һ�һ�ľ�����

���@�N�����Џ�����Ę����mȻδ��(d��ng) ����һ�������и�Ⱦ�������ܽӽ���Ȼ���������?y��n)�����Խ�������������c���o�Ĵ����c��͵���ɫһ�����M���˵������ɵ���[��

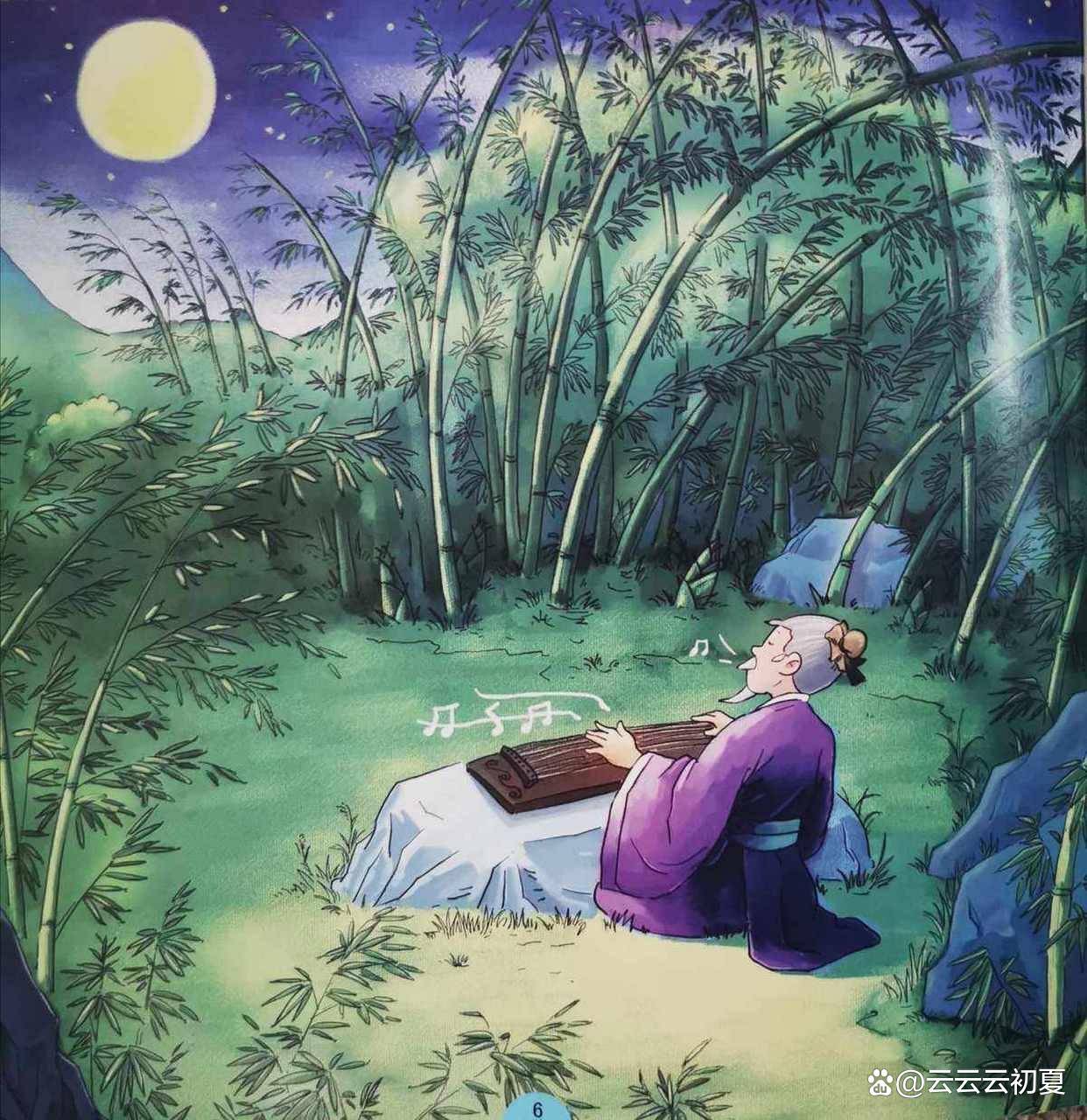

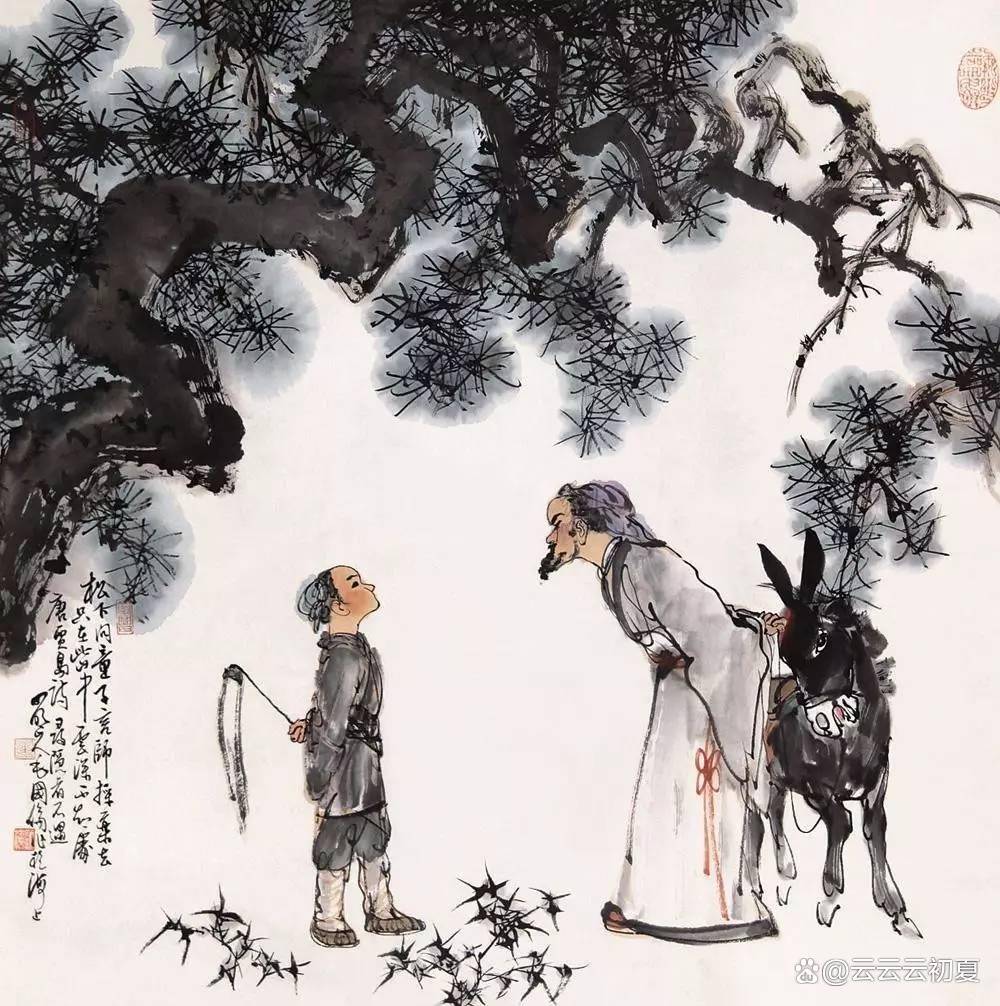

���[�߲���

���ơ��Z�u

����ͯ�ӣ��Ԏ���ˎȥ��

ֻ�ڴ�ɽ�������֪̎��

���[�ߡ���һ�N�dz�����������ij�����f��һ��(g��)�˼�Ȼ�����������[ɽ�����͑�(y��ng)ԓ�����κ��c�˽��|�ęC(j��)��(hu��)�������Լ����[���Ġ�B(t��i)����t�ƺ��o���Q���������[ʿ������������������^�κ��c�˽����ęC(j��)��(hu��)�����@λ�[ʿҲ�Ͳ��������˂����J(r��n)֪������ô���Ĵ��ڱ�����Ҳ�����y���C���Ć��}����?y��n)������@Щì�ܣ�����Ҫ�댑��һλ�[ʿ���Ȳ��܌���ֱ̫¶���ֲ��܌���̫̓������(du��)Ԋ�ˁ��f�_��(sh��)���y���ա����^�Z�u�@��Ԋ�s���@Щì��̎���úܺ���Ԋ�е��[ʿ��ۙ�����������ڰ�����̎���Bǰ�����L�����Ѷ��o��һ�������ʼ�K�c����������һ�ξ��x����������֮���ֿ���ͨ�^����ͯ������֪��ÿ����ɽ��ˎ��������(x��)�T���@��һ�����[ʿ����Ҳ���܉���|���������ˡ��@�N�c����֮�g�������x���P(gu��n)ϵ���x��ֱ�Ӹ��ܵ����[ʿ�ĸ����cĪ�y�����@�ӵĠ�B(t��i)�����顰�[ʿ��һ�~�������������Ķ��x��

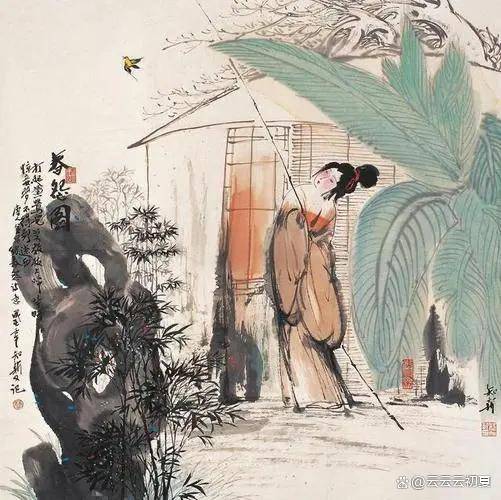

��Թ

���ơ�����w

�����S�L����Ī��֦������

��r(sh��)�@檉�(m��ng)�����õ��|����

���L(f��ng)է�������B���Q��ԭ���������˵ľ����挦(du��)�@�ӵľ������������������p���ܣ�����Ҫ�á������S�L�����@�Ӽ��ҵ��ֶΌ����Ɖ���ǰ����Ԋ�е����˹����o��һ�N����������ӡ�����˸��X�y�Խӽ������ǵ���Ԋ�ĺ������@�N�y�Խӽ��ĸ���s�����D(zhu��n)��ͬ���c�zϧ���ɷ��h(yu��n)���|������(j��ng)�겻߀����֪�������������ǧ��o�����f������ֻ�����ßo�h(yu��n)���õĉ�(m��ng)�������r(sh��)�����ɷ����߅���������Ƿã���ο�Լ���˼��֮����Ȼ����?y��n)��S�L������������ˉ�(m��ng)����ʹ���@��СС��Ը�����o���_(d��)���������S�Lֻ�ܚg�質����ȫ����� �ߵĸ������f������C(j��)�c�g�����o�����r��˼�D�ļ�į�c�n����Ԋ�����˹��ă�(n��i)�����ʮ�֏�(f��)�s����Ԋ����Z�ԅs�������죬������������Пo����Թȫ���[�������ֱ��������˻�ζ�o����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)