[ˇ�g(sh��)�ӑB(t��i)] ���L�����W(xu��)�߄��|���ҵČW(xu��)�g(sh��)�����c�������Ї��о���������ʮ��

��2 ���� 218 ����x 2024-06-23 18:24���L�����W(xu��)�߄��|���ҵČW(xu��)�g(sh��)�����c�������Ї��о���������ʮ��

�}�D��Դ���Ϸ����Ј�

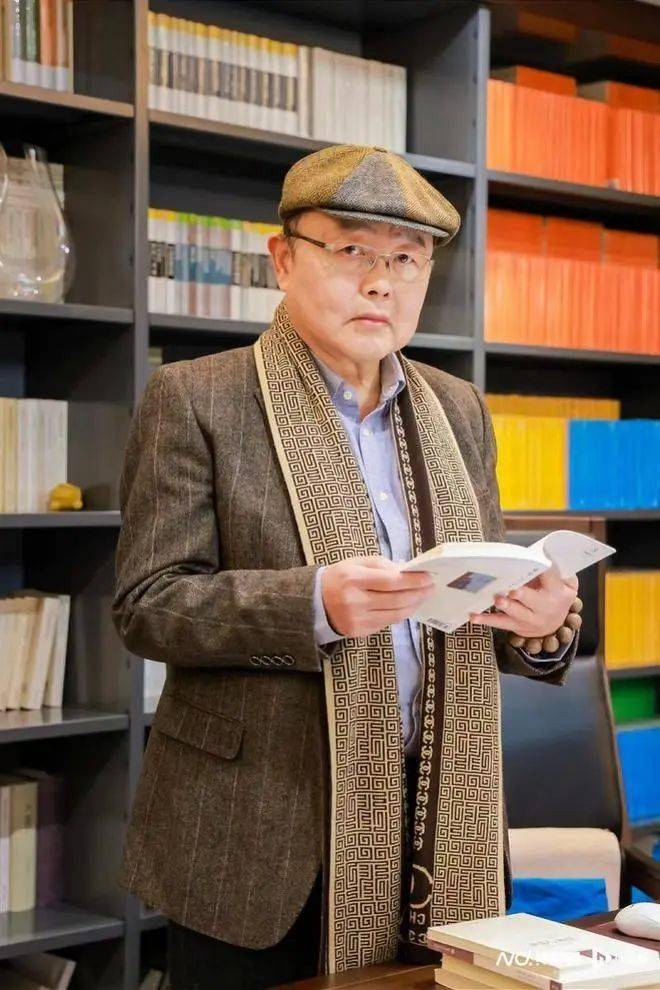

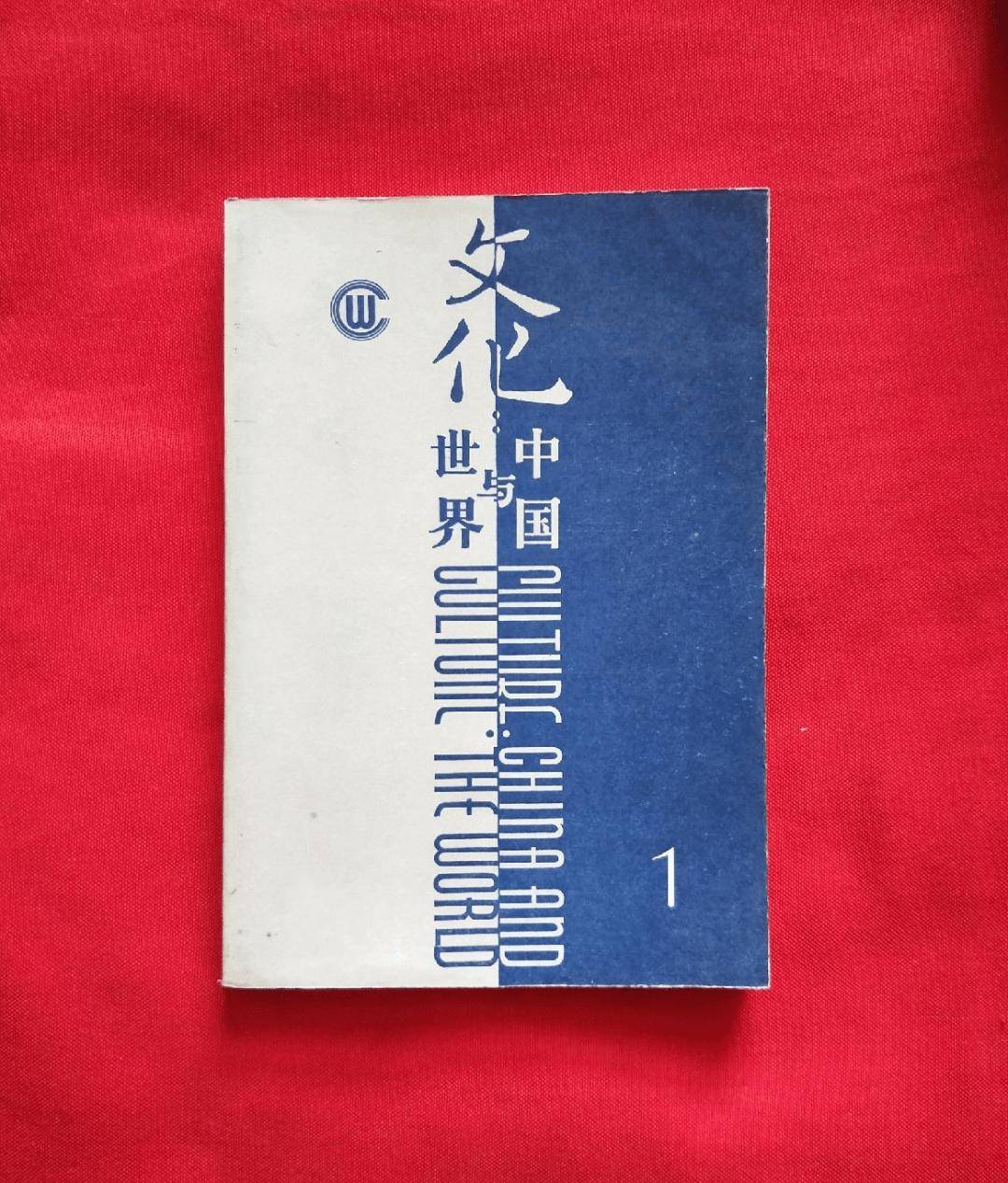

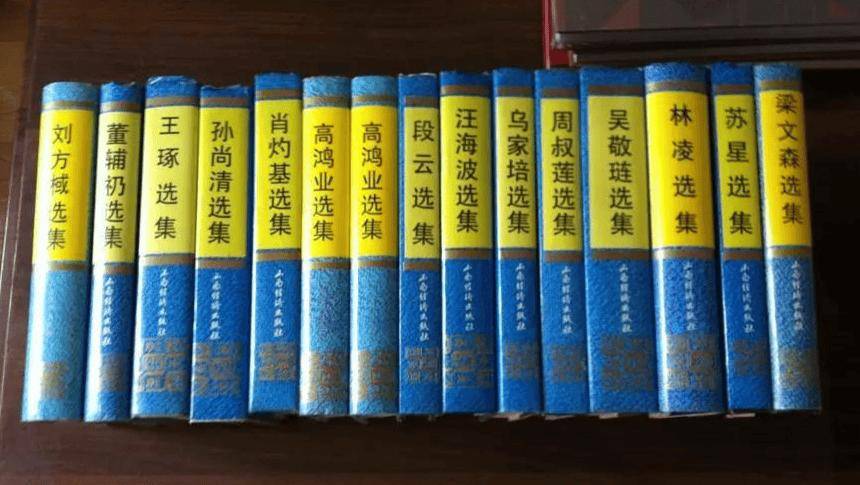

�F(xi��n)���㽭��W(xu��)���ĸߵ��о�Ժ�غ��vϯ���ڡ�������ԺԺ�L��֪���W(xu��)�߄��|�ǰ�ʮ����Ļ����еķe�O�����������^���c�ˡ�����δ�������Ļ����Ї��c���硱���ڸĸ��_�ź�a(ch��n)���ش�Ӱ푵�ϵ�Ѕ����IJ߄����g�����������湤����1988�������|���_��(chu��ng)�ˇ���(n��i)Ҏ(gu��)ģ��������m(x��)��õ��Ї��о��W(xu��)�g(sh��)�g���������Ї��о����������������չ�ˡ������c����g�����������ձ��о����������n���о�����ͬһ�w����ϵ����

����ԭ�}�������Ї��о���������ʮ���c�ҵČW(xu��)�g(sh��)�о����ĵ���ʮ�ꡱ��ϵ�������u���S���Ͼ�����?zh��n)�ý���F�������O������2018��10��27�����������A��W(xu��)���r�����A��W(xu��)���W(xu��)�о�Ժ��Ժ�L�Ą��|���ڵČ��L�����^ϵ�y(t��ng)�������˄��|�ώ����ֺ����Ї��о�������ʮ��ČW(xu��)�g(sh��)�����c�о��v�������x�����ڙ�(qu��n)Ⱥ�W(xu��)��Ժȫ�İl(f��)����

������x

���|�����Ӻ��K������Ԓ

�ҵČW(xu��)�g(sh��)�о�����

�c�������Ї��о���������ʮ��

�� | �S�����O����

�S�����꣨����ע��2018�꣩�ǡ������Ї��о�����������30�������������LՄ���}֮ǰ��Ո�������ͽ�Bһ�������˵���W(xu��)��(j��ng)�v�c�W(xu��)�g(sh��)�о�������

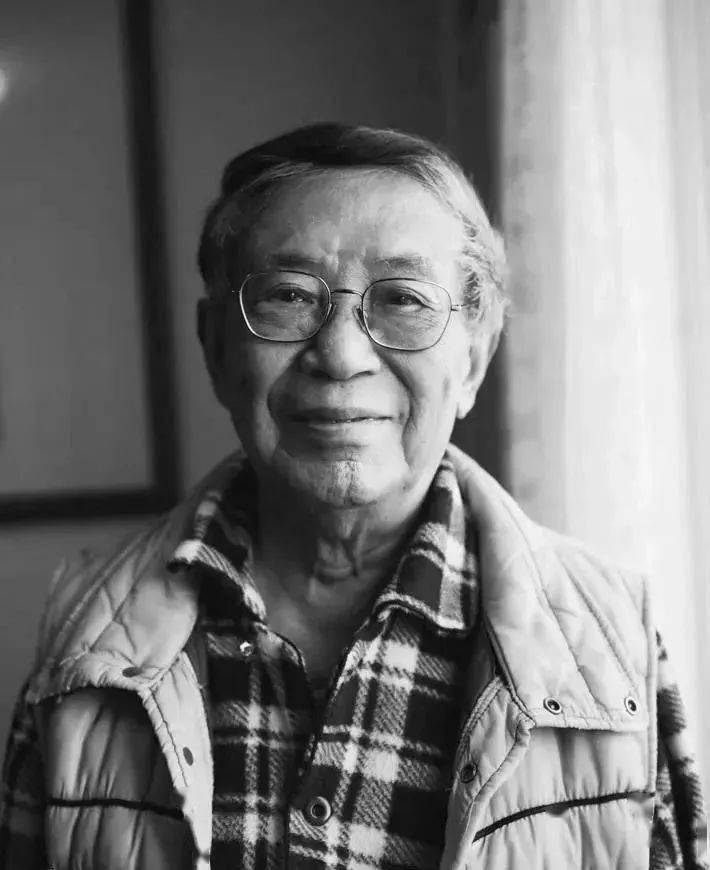

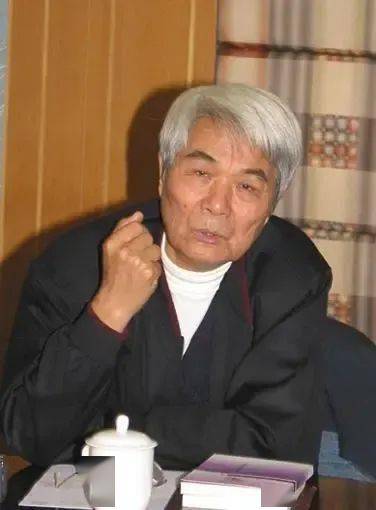

���|�����ϼ���ɽ�|���������������꼉�ĕr������ĸ�ͣ�n��������(f��)�n�[������֮����Ҳֻ���˺ܶ̕r�g�ij�����15�q�ͱ���ȥ���ݙCе�S��ͯ�������@���S�Ӻ�����������ݵVɽ�O(sh��)������S���ڹ��S8���W(xu��)��ꎲ���e�������Ͼ���W(xu��)�܌W(xu��)ϵ�����I(y��)�Ժ�ֵ��㽭��W(xu��)�R�н����������Ǻ�������ϵ�����ϴ���ώ�߀�����ң��Ͱ����{(di��o)������һ������Ҳ��M���Լ����ֿ�������������ɺ��ώ���1930-2021���x��ʿ����߀�]���������ҵı���Փ�ġ������ij�W(xu��)���ѽ�(j��ng)��������δ������������������(d��ng)�r������˼���Ļ�����̎�ڱ��^���Ġ�B(t��i)���С������ࡱ����ɽ�^���ϵĽС��Ї��Ļ���Ժ�����еĽС�����δ�텲����ί��������ĽС��Ļ����Ї��c���美ί������

���|���������ij�W(xu��)��

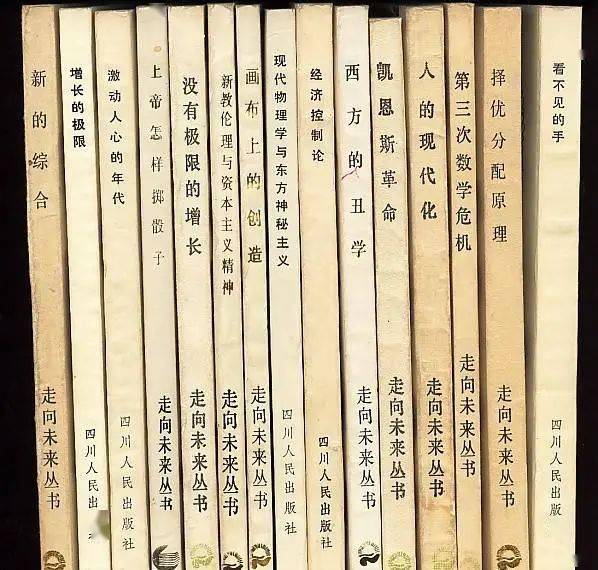

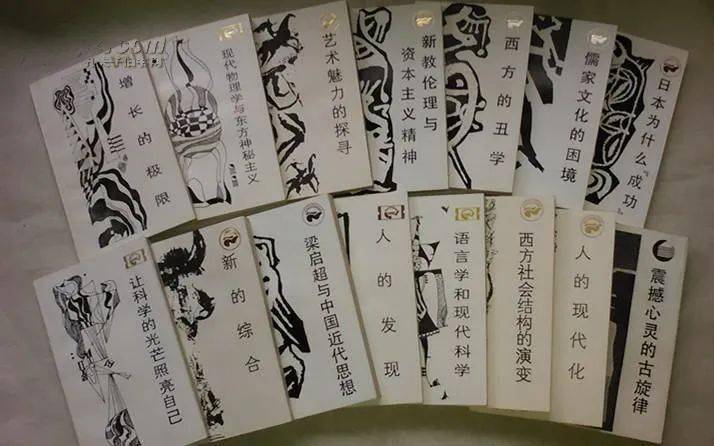

�Ĵ����������1986��

������δ��������֮һ

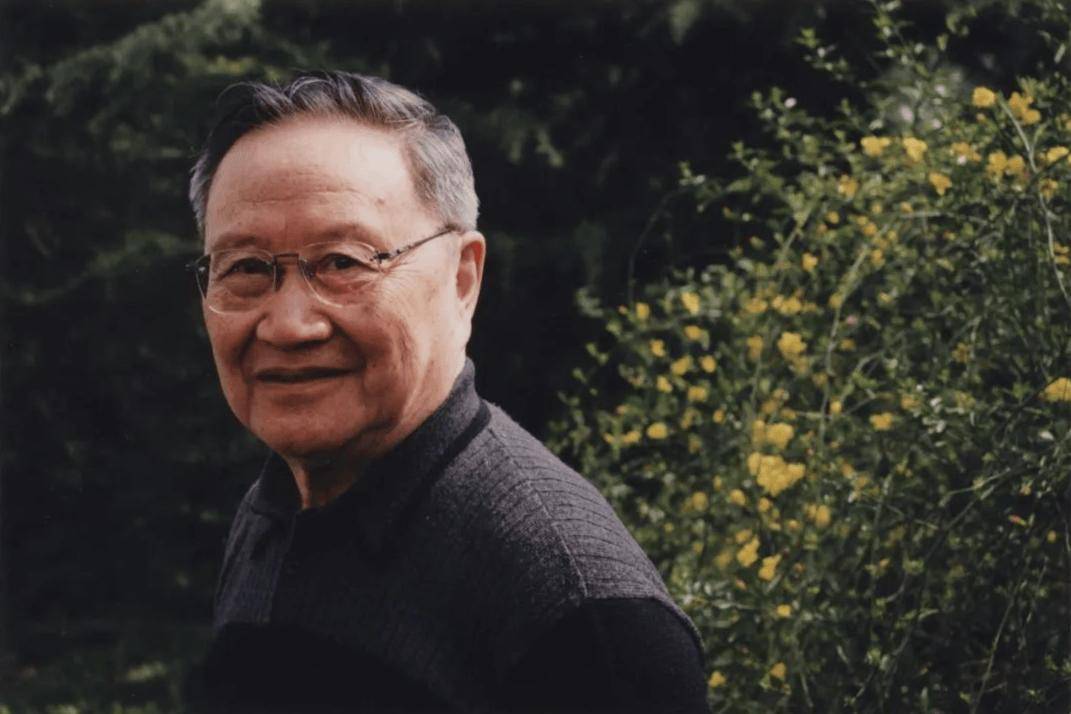

�S��������(li��n)���ǂ���

���|���Ǖr��߀������(li��n)������ĕr��С��Ї��c���硱����һ�������ڹ��˳������������ɺ��f���Ї��c���硱�����f���εģ�����ǰ��o����һ�����Ļ����������ֿ�������(d��ng)�r�Ļ��焂�W(xu��)����ǻ���{(di��o)��ϲ�gʲô�|�����ӂ�����������(li��n)���걾��������������һ�������ӣ����c��ƬF(xi��n)�ڵĖ|�������磬�����������������������@ô����Ӌ���������ţ�1937-2007���ͽ�B�҂��J�R�����䌍���F(xi��n)����(li��n)�����Լ��x�}һ���DZ��^�p����ֻ���@���x�}�DZ��^���صġ�������ؕr�ѽ�(j��ng)�ǡ�����δ�����͡��Ļ����Ї��c���硱�@�ɂ�������ί���ijɆT������ȻҲ�ͼ����M������ʮ���o(j��)�°��~����һ�Εr�g�Ї��W(xu��)�g(sh��)���˼��������S�������DZ�����

������δ�����������֕�Ӱ

���������ϴ��ǽ��������W(xu��)ʷ������ʿ�r�������Ї����W(xu��)ʷ����������(d��o)�����������W(xu��)ʷ�����}���F(xi��n)�ڿ������@�����ɲ�һ������Խ�Ǹ���ϵĖ|����Խ��Ҫ�����µķ����������Ěv�̡����@ô���������ώ�Ҳ�@ô��������Ҳ�����Ү�(d��ng)�r��֪�R�Y(ji��)��(g��u)���қ]���x�^�Tʿ������顶�����ij�W(xu��)�����������ͬ�ȌW(xu��)�v���ˣ��@���ҽ����������@���k�����зdz�����P(gu��n)ϵ����������ɺ��T�£��Ї����Ļ����y(t��ng)����Ƕ�����ҵ������������oՓ�����h�W(xu��)�����W(xu��)�����W(xu��)�������@�����P(gu��n)�����ҁ��f�@��һ�δ���D(zhu��n)����

��ɺ�����

ǰ���졶�F(xi��n)�������؆��ң���1989��߀��1990�ꮅ�I(y��)���ҵ�ͬ��ͬ�W(xu��)����1989�ꮅ�I(y��)�����Ǖr��Ҳ���격ʿՓ��������ͻȻ���S�ҵ��ώ����ִ��q���Ҿ͵���W(xu��)Ժ�W(xu��)��һ����Z�����������Ї��W(xu��)�g(sh��)���һ�ˣ�ͻȻ׃����һ���ܴ������Ŀ��(bi��o)��������ַ��������Ҿ��ڵڶ�����q�ˡ����q�ֵ����Ժ��������Փ�����жΕr�g�ֳ��˱��^�ČW(xu��)�о��ң���Ҳ�dzɆT���^��ʮ�����{(di��o)��������W(xu��)����ϵ���^�ČW(xu��)�о���������ʮ����^�ČW(xu��)��߀�ڱ����_�ˇ��H�h�W(xu��)���n������һЩ��ʿ�����Ǖr�������Ї��о��ĕ������ʮ������

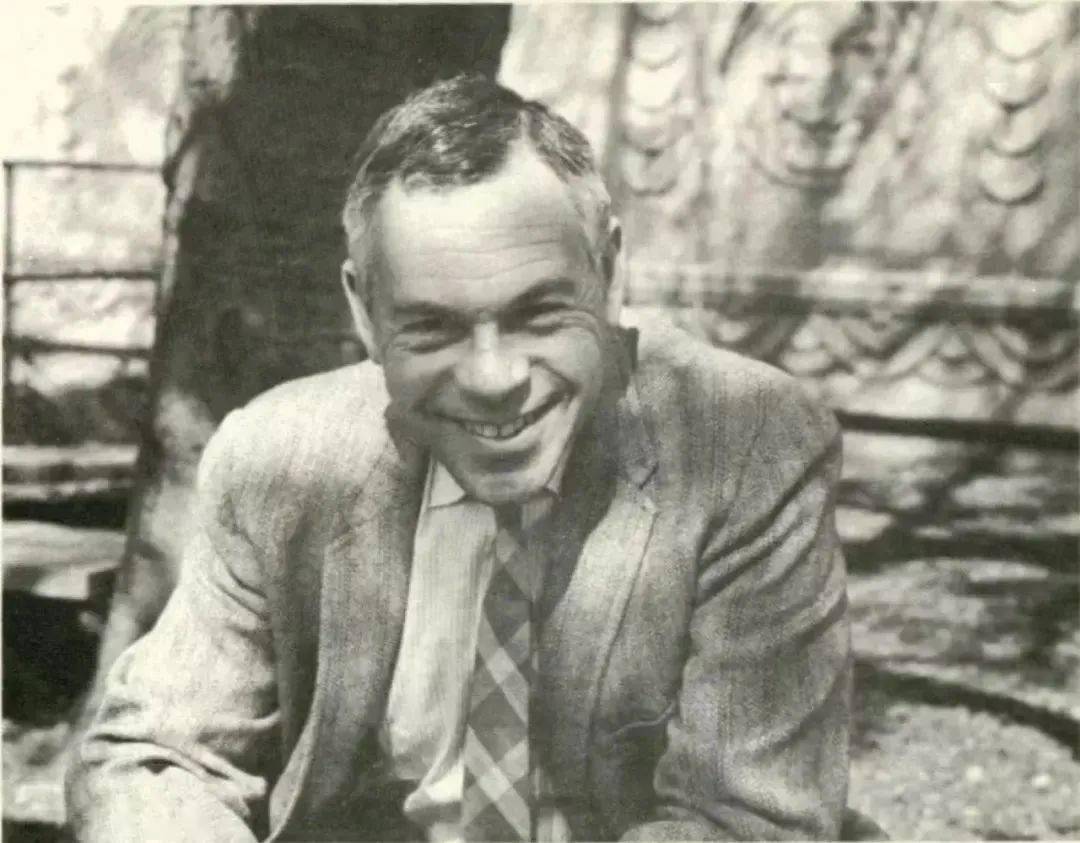

�S������ʮ�������

���|���ѽ�(j��ng)��һ�������������^�ČW(xu��)�о�������һ���Ŀ����(y��n)�B�T��1940-2022��һֱ���о��ձ��h�W(xu��)�����A�о��W�ޝh�W(xu��)���������M���о������h�W(xu��)�����H���҂��о��Č����Dz�̫һ�ӵ����������˶��о����^�ϵĝh�W(xu��)�ң��@Щ�W(xu��)���ѽ�(j��ng)���������������о������h�W(xu��)�����෴���о��ĝh�W(xu��)�Ҵ��Ǯ�(d��ng)��������Ҳ��Ҋ�^�����e�]Ҋ�^�������v�n�r��Ҫ�e���������������ɭ��Joseph R. Levenson��1920-1969�������FĦ����Owen Lattimore��1900-1989�����M���壨John King Fairbank��1907-1991������ʾ���z����

�ϣ�����ɭ���������FĦ�������ң��M����

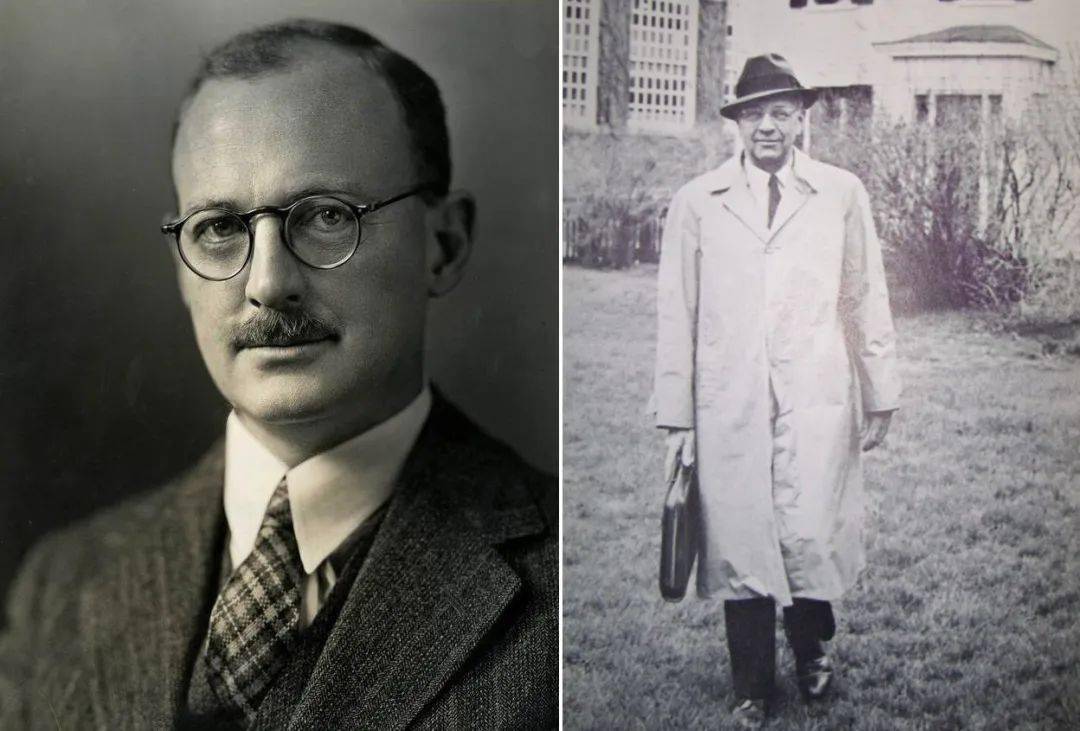

2009���ҵ������A���W(xu��)Ժ���ڴ�֮ǰ���������A�ɂ��W(xu��)У�Ľ��|�ͺܶ���Ҳ�������ˣ��҂��]�����������Ո�҂����֏�(f��)���A���W(xu��)Ժ���@�Ͱ��҂�����ס�������A���W(xu��)Ժ���Ŀ�W(xu��)�g(sh��)��ʥ�����ܻ֏�(f��)��Ԓ���҂���Ո�l���l�����������W(xu��)Ժ�Ď�λ��(d��o)�����Ї��F(xi��n)���W(xu��)�g(sh��)���_ɽ���M�������ČW(xu��)�g(sh��)�^�c��Ҋ������ͬ�⣬���_ɽ�����_ɽ�����������S��1877-1927���ġ��t�lj��uՓ��������Ҷ�����ͬ�⣬���@ƪ���²������¼t�W(xu��)���_ɽ��߀���Ї����W(xu��)���_ɽ��Ҳ���Ї����^�ČW(xu��)���_ɽ�����@һ݅�������о������@Щ���P(gu��n)��������Ŀ�����ȫ����õ�һ��������߅�̕�����ԭ���X���Լ�������]��ʲô�e������(zh��n)�������ЌW(xu��)�����ٌ��������_�n��Ҳ���@���ˡ������A���W(xu��)Ժ߀�����������߀�������µ�����(zh��n)������҄�(chu��ng)�k������ϵ�Ѕ��������ڱ�����˽̕����������B(y��ng)��ʿ�������������@�Ժ�Ҳ����ʿ���������IJ�ʿ���������܇��W(xu��)���y�����ǂ��y(t��ng)�W(xu��)�g(sh��)�Ļ��Ŀ��Q���oՓ�njW(xu��)�ġ��W(xu��)ʷ���W(xu��)�ܣ������@�|���ͨ�����Ӄ�������B(y��ng)����ͽ֮�g�䘷����������DŽ��x��ʿ�������v���W(xu��)��������픶��@һ��С��ţ�Ǽ���

1926�꣬���A���W(xu��)�о�Ժ�î��I(y��)��������Ӱ

�@��ʮ���������ˡ������Ї��о��������LjԶ����Ƶ؈Գ�����ʮ�꣬�ҵ��Ը����^ʮ��͕���������������������f�����Q�����������Ї��ғQ����������Ҫ����ߌW(xu��)����ÿ��ʮ�������ڱ������䌍�Ҹ�ϲ�g������(zh��n)�Ե������A���W(xu��)Ժ�ѽ�(j��ng)�ܲ��e�ˣ����m�����s���Ǿ�������������һ�����(zh��n)��

�S����1988�ꄓ(chu��ng)�k�������Ї��о������� �ĕr�����������Ժ�x��ʿ����(d��ng)�r�����ӵ����C�ل�����(chu��ng)�k���@�ׅ�������������ô�ҵ����K�������������������������

���|���@��Ҫ�f���ׂ��e�O��������һ���e�O�������҃�(n��i)�ĵ���x�_�Ӻ���֪������һֱ�ڴ�����x������(d��ng)�r���Ї��܉��x�������ĕ�߀�Ǻ��ٵġ����Ү�(d��ng)�r��������W(xu��)�Ć�λ���@������������ط����߂�ă�(y��u)�����܌W(xu��)���������Ժ�܌W(xu��)�������IJؕ����ҵ���x�ṩ�˺ܴ�������܌W(xu��)���Ď״��W(xu��)�����Ľ����أ�1895-1984�����R�루1902-1992���_ʼ������ɺ��ώ������~��ɽ������1835-2016����һֱ���S������IJؕ����܌W(xu��)�����܌W(xu��)����Z����(d��ng)Ȼ�Ȳ��Ϲ��𣬵�һ���������W(xu��)߀��һ���ȵ����҂���

�����������ҁ�������һ���ܴ��ԭ���DZ����IJؕ�Ҫ������S���ö������҈D���^�Ǖr߀�ڱ������б����D���^���в������IJؕ�����ϧ���Ǯ�(d��ng)�r�����k�µĽ���C�����^���������Ђ��H����һ�����D�Ľ���C�������ĸ�ǰ���k�������@���H�������Ѹ����ҾͰ��ҵ���Ƭ�N��������Ƭ��߅�����ϡ���ͬ�⡱���w��������?gu��)���ȥ��������D��һ����������������������Ƿ������x����һ�������c��ʿՓ�����P(gu��n)���Y����ͬ�rҲ�l(f��)�F(xi��n)�˲��ٺ���h�W(xu��)����ĺÕ���

�����D���^�fַ���F(xi��n)����҈D���^�ż�����

��(d��ng)�r��������һЩ�h�W(xu��)���^��������ϲ�gȥ���Ժ����ʷ�����˴���ʷ�����@�ɼ���֪������h�W(xu��)��Ϣ��������(d��ng)�rÿ�������о��r����֪��һЩ�c�Լ����I(l��ng)�����P(gu��n)�ĺ���W(xu��)�ߣ����������飨1893-1988���϶�֪������Guy Salvatore Alitto������W(xu��)�ڣ�1933-2019���϶�֪�����m��Sarah Allan���������w�ϴ�Ҍ��h�W(xu��)��֪֮���١����^���@һ�c��֪��߀�Ǻܴ�̶����҂��е���������d�^���������о��@ô�������|(zh��)��Ҳ���e���Ҍ��h�W(xu��)��ϲ�g�����������r���Ǖr����һ�׃ɱ��dz���ֵĕ����̄�(w��)ӡ���^���Ї�����D�y�ĕr��������С�����Y�a(ch��n)�A�������ӿ����Ї��vʷ�ġ����ĕ����ҵ�һ��֪�����FĦ�������M������ǰ��֪�����@�ο���һЩ�f��������ϴ�c�������ġ��ĕr��Ҫ���vԒ���Ҍ��T�������M�������f����ĸ���̫ģ�������������\�ӡ������M������f�����Ї�֪�R���ӵ�һ���Ԫ������ˑB(t��i)���Ϛvʷ���_����(y��ng)ԓ��֪�R���ӹ�(ji��)���������@����Đۺ����Ͳ����ڇ��D�����Ժ���@����@��һ������

������Y�a(ch��n)�A�������ӿ����Ї��vʷ�ġ�

�̄�(w��)ӡ���^1961��

߀��һ�������ҏ��Ͼ���W(xu��)���p��ͬ������õ��˲��ٌW(xu��)�g(sh��)��Ϣ���Ͼ���W(xu��)�ͻ��ս�˹��W(xu��)�����������Ļ��о��������h�W(xu��)��ֱ�Ӂ��̕��ˡ������������в�������������Ҳ�o��������n���@Ҳ�����˽⺣��h�W(xu��)��һ�����C����u֪����һЩ���҂������x�ĕ����籾������ʷ�AƝ��Benjamin I. Schwartz��1916-1999������������(y��n)��(f��)�c��������Search of wealth and power : Yen Fu and the west��������£�Jerome Grieder�������m�c�Ї�����ˇ��(f��)�d����Hu Shih and the Chinese Renaissance�����M���塶�Ї������y(t��ng)�c׃�w����China��Tradition and Transformation���������e���@��֮ǰ��֪�R��(zh��n)�����P(gu��n)��

������֪�R��(zh��n)��Ҳδ����Ҫ������ֻ�벻��ؿ�������]���������f�����ҿ��ĕ���������������˺ܶ��r�g�����ӡ����g�����������v�^���ҵ��������ĕr�������������Ї����F(xi��n)�ڞ�ֹ���]�е��Ļ��ᳱ����������ɂ������ľ�ί�����Ͼ���W(xu��)��һ�����ѱȣ��ҵ���������������һЩ������������Ϥ���������@��һ���ܸߵļ����������������Լ���֪�R��(y��u)�ݣ��ͳ�����ă�(y��u)�ݏ������a������{(di��o)���������������ɽ�������N����ĺ���ȥ����

������δ���������_�����ƶ��ϵĄ�(chu��ng)��������(chu��ng)����ί�������������I(y��)��λ�����ô�ҵČW(xu��)�g(sh��)������������һ������ľ������@�Ǐġ�����δ���������_ʼ�ɹ��ģ�Ҳʹ���K��������������������δ��������ʲô��ʽ������Ҳ����Ҳ����Ҳ�g����(n��i)���ϹŽ�����o���������@�Ǯ�(d��ng)�r����ą����������f��ʼ���B���Ǖr���Ļ����Ї��c���硱�кÎׂ�ϵ���������ܒ���X����֪�Ď죬�ǿڴ�����Ҳ�д���҂�߀�k��һ��ͬ���ą�����

���Ļ����Ї��c���硷������Ӱ

���K��߅���Ļ�һֱ���Ǻܟ���ģ������еĵط�ð�M�����ǜ��Ġ��ŵ�����һ�����˾ͳɹ����Ͼ���߅��Щ���ѵ��뷨���DŽ��|��û����@���������ҵ�������æ�IJ��������������ѽ�(j��ng)�����ƎX����(d��ng)�r���K���������ĸ�����ʷ����_��������߀�����Ժ�о���Ժ���s�o��܇ȥ���C�������X�I�CƱ����������܇Ʊ�Ƶ���Ȼ�����w�C���@���ҵ�һ�����w�C�������w�C���������o�ҵĹ٘Ӻ�ͬ����������܇�������������ó��淽�����@Щ�������ǽ����������M������Ҹĵĸ��������ˣ�����fȸ�o������f���@�Ӱ����f���@�N�ƶ��Ļ��ڮ�(d��ng)�r�Ї��������M����

���ڡ������Ї��о�����������(d��ng)�r�������в�ͬ�������f������v�Ї����������B�h�Z���f����������(d��ng)�r���҂�������߀��һ�ו�������ɽ����(j��ng)��������ġ��Ї���(d��ng)����(j��ng)���W(xu��)���ą�������(j��ng)���W(xu��)���v��(j��ng)�����С��ڹ��h�x��������Ѧĺ���x���������S�����x�����ȵ�����K���x�߂���������nƱ��(d��ng)���xƱ�x���҂���̹�ʵ��f����Щ��������(d��ng)�r���յĽ�(j��ng)���W(xu��)֪�R���϶������߅��������������V��������ȌW(xu��)����֪�R�������������^���f��ӑՓ�Ć��}߀�]�г������Y��Փ���ķ�����������֮��һ�������ƶ��ϵĄ�(chu��ng)����һ������֪�R�ϵĜ�(zh��n)�䣬�@�ו��ͳ�����

���Ї���(d��ng)����(j��ng)���W(xu��)���ą������֕�Ӱ

ɽ����(j��ng)�����������

�������Ї��о����������҂�����г��ģ��@��(y��ng)��(d��ng)�Ƿdz��I(l��ng)�ȵ�����(d��ng)�r�������Ї���֪��ʲô���Ї��о���ʲô�Нh�W(xu��)���҂������X�ظ��Ϻ��ż���������Ԫ����1920-2008�������ġ�����h�W(xu��)�������^(q��)�e�_�����P(gu��n)���Ї��������������@��(d��ng)Ȼ���Ї��о����ҵ��ώ����㣨1928-2015��һ�_ʼ����������һ���ܵ��Ϻ�����Ԫ��Մ�ñ��^������Ԫ�������f�����]�P(gu��n)ϵ���һ�ȥ�Ժ�����|�f�ۂ��ɼҺϲ����������Һ����ˣ��� ��һ�����f�����㲻֪�����@����һ��֪�R�I(l��ng)�����M���@�ׅ������������Ҍ��������Ү�(d��ng)�r���x��ʿ���������ҵă�λ��(d��o)��������

��������

��Ԫ������

������h�W(xu��)��������Ӱ

�Ϻ��ż�������

�S��������������ɺ�������

���|�����H�������ɂ���ɶҲ�]�����Ҍ����@ƪ�������ώ��o���ˎ�Ԓ����������һ�� ����ɽ֮ʯ���Թ������Ҍ��@�N������Ԓ����ϲ�g����Ҳ�]�k����1989���Ժ������N�N��ԭ����������������@��λ�ώ����������L�r�g�����dz����������Ҳ�ʿՓ�Ĵ��qһ���������߀�������˳��������Ҋ���Ͱ�ԭ�ȵĸ����ҁ����hȥ�ˡ���ɽ֮ʯ���Թ��������ώ����ǎ�Ԓ���x��������@�ӵĸ��X�������f�҂����R�������h�W(xu��)֪�R�ĺ������a(ch��n)����ij�N��η�С���߀����һ�����f�䌍�҂����ゃ���ڹ�ͬ˼�����@Щ�|�������ώ��ĺ����˼����������أ��ɔ��Ѷ����gӭՓ�u�����뱣��һ�N�t̓�Ŀښ������⣬��߀�X���������^�c�����ҵ��^�c���h�W(xu��)�Ҳ�һ�����������_�ģ������Ҍ��@��Ԓ߀�������ϵĿ��]��Ҳ�����҂����ϲ�g�f��Ԓ���Ҳ���ͬ������^�c�������Һ��l(w��i)��l(f��)�Եę�(qu��n)����

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)