ԭ��(chu��ng) ���F�������҅���÷�����ądzж�������־�ּ�������־��

������ӛ�������߅dzж��ǻ����������Ĺʾ��ں��¹��(zh��n)�Ĵ��~��β����1980�ꮔ�r�Ļ����hί�Q�����ޅdzж��ʾӕr����һƬ�U��߀��ϡ��Ҋ��

�dzж��ʾ�

����Ƭ�U��_����dzж��ʾ�������(j��)��һ���ĈD���^�������ĵط�ʷ־��䛡�ɽꖺ��@ͤӛ�a������

��ɽꖺ��@ͤӛ�a�����ɕ��������o��ʮ����������������^���������(zh��n)����ϵ��������������ϕ���������͢����������������ٻ£������^���mȻ�џo�����������������t(y��)���������ڿN���l(xi��ng)��֮�������^��������֪����ǰ�˵ġ�ɽꖺ��@ͤӛ�����A(ch��)�Ͼ�ӆ��һ�����a�������������o���ں��¹��(zh��n)�Č�������r�ĺ�����δʮ���Ɣ����vʷ�z�E���������ԡ��a�����Ŀ��Ŷ����ߣ����µ��Y��ʮ�����F��

�䡰��ꖺm���l���ƣ�

��ɽꖺ��@ͤӛ�a����

ǰ���qؕ���ǹ��ж�������Ҳ���ڴ��~��β���~����ʮ��Ԫ�����������������W���P�����������h���qؕ�M�ж�����������̖���ɽ�����������ξ��Кqؕ���L�d�hة��������������(f��)���C����������һ������Ԋ��֮�ڡ�һ�r��ʯ֮����������������ĝ�����һ��������������ӛ��С�f���q��Ē���˿���������������ͬ�����P����������̩�d�w����Ͼ��С�S�e�������вر�����ý��һ�^��

�������������������С���ꖴ�塷���֡��m(x��)�塷��������־�����������¾����������ɽ�����桷�����w��ʲһ��������O��÷ï�ţ���w�׳���ԇ����ɽꖿh�W���T�y���A�����Ỵ����������ɴ�����ʮ������ï������Ρ�������AĊ���I(l��ng)�����������Ђ������������֣��ؕ����������o������ȫ�����w�����~��֮լ�����������������Ԫ�������~���д���լ������

��������Ҫ����Ϣ�����ᵽ�dzж�������ꖺmλ�ڡ����~��β�����@��һ���dz����_�Ķ�λ�����~�������Ҳ�Ͱ������ң���˲������e��

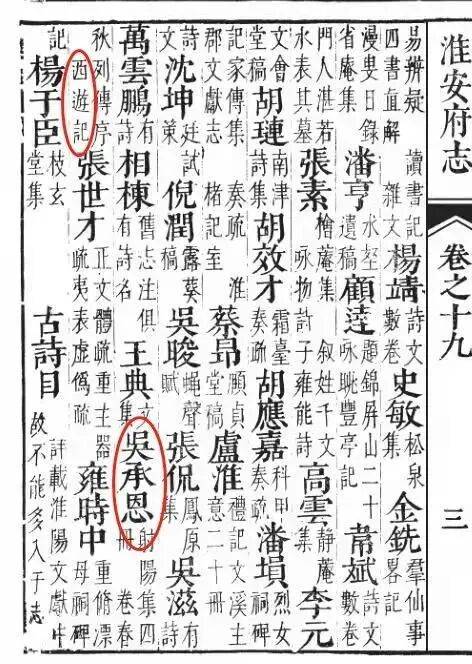

��������־���dzж�����ӛ

�����C�������^����������һλ�����L�Ľ���ǰ݅��ӛ䛣�����ͬ�������P�䡶�������S�P�����е�һ�t��

��w�׳����ư�ԇ����@�c�Ǿ���÷ͬ���V��ͬ������r��һҊ���@�����˶����ڔ�(sh��)ʮ��֮������û����丸ĸ��հ��d��������ʮ��������������ꖺm�����~�����������W���P���������йP�h������ʮ�ޡ����������ЈD�ɷ����ϣ�������֮ӡ�����£���ʮ�ޡ�����ϧδ����������֪�������������

���q�^��÷�U�ݾ�ס����������~Ի��ꖺm����ԃ����������ϵ�����ȵ³ж����������L�d�hة���κw������֮��Ҳ��ʮ��������֮�~�д档

�����������ԁ�����(sh��)��������֮լ��δ�L��������ʼ֪��������֮����Ҳ���ֳ������ȵ��֕�����������־��ԭ�ױ�Ҋʾ������Ҳ��ؼ��������g����Ҋ�±���

�ּҲ�������δ���屾�����Ỵ������Ԋ�ļ������������m(x��)���n�����˫@���l(xi��ng)�����z�����z�W��������������

��÷���������ȹ���ָ�^������������Ԋ�����~���ҌW�YԴ����݅�����ƞ�η����������ɽꖺ��@ͤӛ���m(x��)�������a���� �������롶�����īI���̡��ġ�����־������2006����棩

�@��ʹ�dzж��ʾӴ_���o����

������־����

Ȼ�������������@����䛣���������������һ��δ��֮�i���������dzж��顰�ȵ¡��ą���÷�ͅdzж�����Ҫ����������־�������䡪���fԒ������Ҳ��������һ�ν��i�Lԇ��������

�Ǽ��к������^���f�������P��Ҳ�f�С�������÷��������־��߀�����������^���f����(j��ng)Ҋ�^�����P��Ҳ�fҊ�^�����@�����˲�������������������P(gu��n)�Y�ϲ�֧����

�dzж��^�������ў��о��߹�֪�������꽻������֪����ĠT�f�����ҟo�������ԷQ��ͨ���������ąLJ��s�ڡ�����������ϡ����f�����^���o�^������������W�߅���|�ڡ�ɽ�־�z�����f����ؚ�Ϸ��á��������������Y������������һ�������]���ᵽ���������H����֧��

�f�����������ų��^�^�����B(y��ng)���Jͬ�ڵĿ��ܣ�������һЩ�ČW���LJ��s�����J�ǡ�ͨ������������һ���˼�ͬ���J�H��ͨ��Ҳ����������^ʮ݅����ʮ݅߀�܂��еģ��^���������t�岻�����F(xi��n)�ھ�Ȼ�f������������ξ������������o���ڣ���߀�о��څǼ���լ����dzж��顰�ȵ¡��ĺ������������������ԁ�����(sh��)��������֮լ��δ�L��������ʼ֪��������֮����Ҳ�����M������Ԍ����

�dzж���һ������־��С�f������־����ͨ�f�ѽ�(j��ng)ʧ����ֻҊ���dzж�������һƪ������־�����ڡ����������塷��������(j��)���Ժ����P(gu��n)�о������J�����@������־�֑�(y��ng)ԓ���Դ�����ˮ�T������Ԓ���f����c���Д�(sh��)ʮƪ�ă�(n��i)������s����څdzж�������

ȫ�ģ�

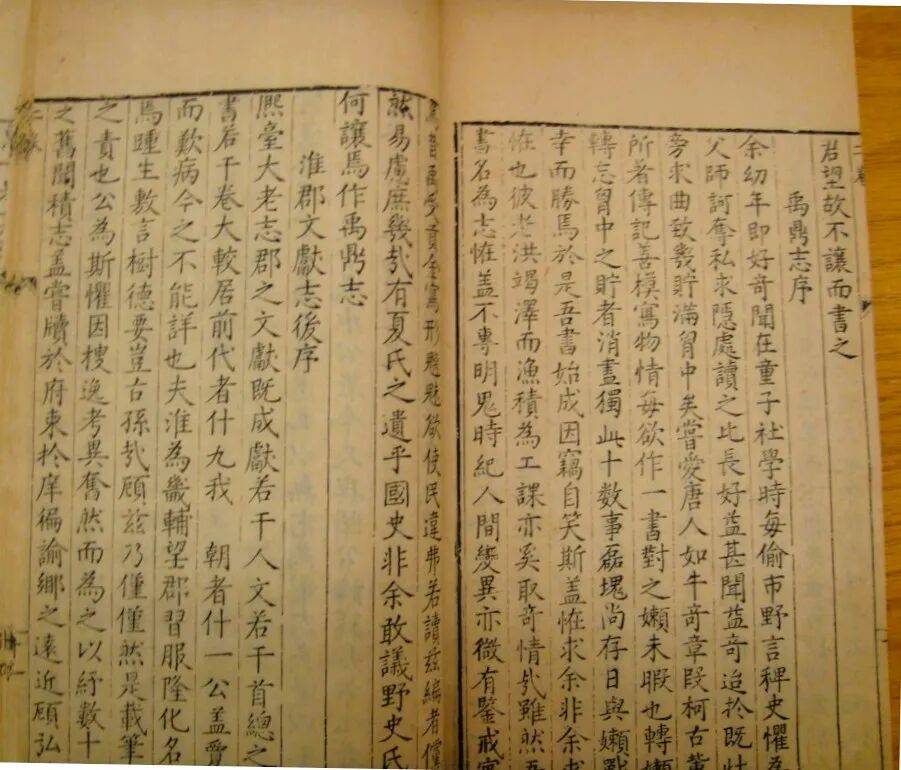

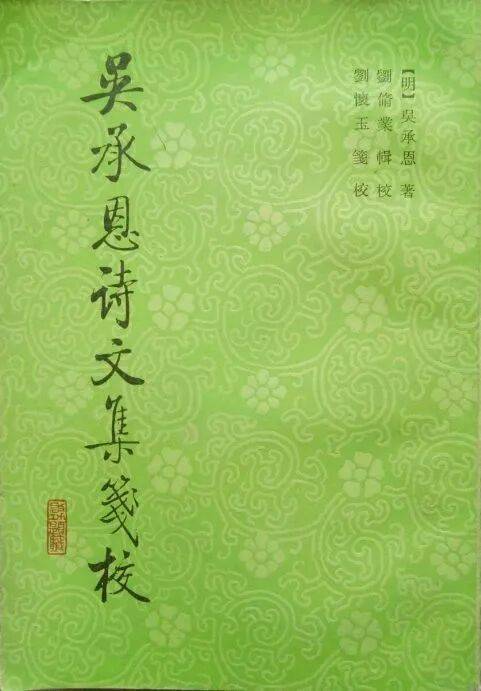

���dzж�Ԋ�ļ��{У��

�����꼴��������ͯ����W�r��ÿ͵��Ұ��ʷ���֞鸸���X�Z��˽���[̎�x֮�����L�������������������ڼȉ����������������A�M���������L��������ţ���¡��ο¹�݅������ӛ����ģ��������ÿ����һ����֮����δϾҲ���D(zhu��n)���D(zhu��n)��������֮�A�����M������ʮ��(sh��)�����ډK�д������c�Б�(zh��n)���Ҷ��������������ʼ�ɡ���`��Ц��˹�w���������������Ҳ�����Ϻ�ߝɶ��O���e�鹤�n������ȡ���������mȻ�������־�����w�����������r�o���g׃���������b��Ԣ����������ؕ����������������ʹ���`�������xƝ���ߣ�����Ȼ�ב]��������������֮�z������ʷ������h��Ұʷ������ɡ�������־�������dzж����{���������������塷���Ї�����ƌW��������2014����棩

�@ƪ���Ԍ����˽�dzж�����ƽ��������R���ČW�^�����Ҫ���@����Ҋ�����Ԏ������о��dzж���ƪ�¶����ᵽ����ȻҲ�����Ӹе�������־����ʧ�Ŀ�ϧ���F(xi��n)�����^�Ⱥ����P�䔵(sh��)ʮ��ǰ�������o���ڣ��s���`��F(xi��n)���fҊ���^�˕����M�������@Ӡ��

�ؑ��������a�����l(f��)�F(xi��n)����Ҳ��һЩ�о���ԇ�Dѭ�E�Ҍ�����÷�͡�����־���������������oͻ����

������������dz����

�P�����l(f��)�F(xi��n)�P���}�\���T��һλ�نT����÷��Ҳ��ؕ��������Ҳ����ĩ�r�����ƺ����c����������߀���L���@λ����÷�к����ǺϷ�ijУ�����ݽ̎�������K�l(f��)�F(xi��n)���H��ͬ���`����������λ����÷�ǺϷ����ң������������c�����o�P(gu��n)��

���̽���o���������@Щ����Ҳ�o����������÷�����ҵIJؕ�������־����

���P��ʼ�K���в��ʣ�������J�����^�ȵġ�ɽꖺ��@ͤӛ�a���a���������P��ġ��������S�P���������ܿ������١�

��һ�����^�ȹP����ͯ�rҊ�^��һ�u�L�ۣ�����h�h���O���ŵ�һ�����t(y��)����ô������(li��n)�뵽�څdzж������������ڶ������F(xi��n)����ꖺm���͡���ʮ�ޡ�������־�����ǙC���R�e�Ե��C��(j��)�������o����ʮ���֮ǰ��������Ѹ�����m�������I���w�����피���������ČW�ߺ͘OС�ĵط�����Ȧ�����������֪��������լ��ʲô������־�������]��ʲô���u�����������ā�����لәC��

���dz�V����

�����f��������ϣ����Ŵ�С�f�W(w��ng)�Ź���̖һ��������(li��n)�j(lu��)���ϸ��ص���ʷ�о��ߣ��ڴ������ҵ�һ�c����÷�ľ�����

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)