�Ї�(gu��)������(j��ng)��ɽˮ��(hu��)������۸���

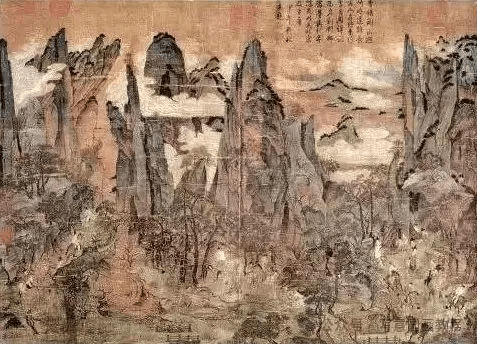

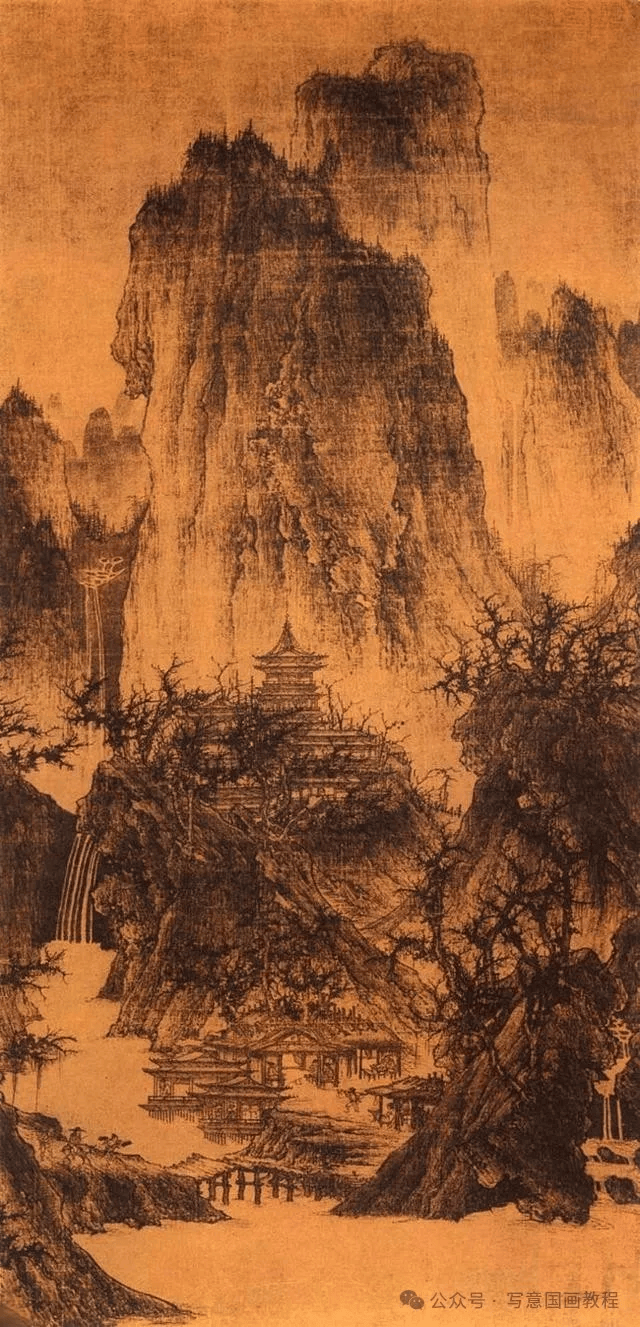

���ƣ���˼Ӗ(x��n).�������w�D

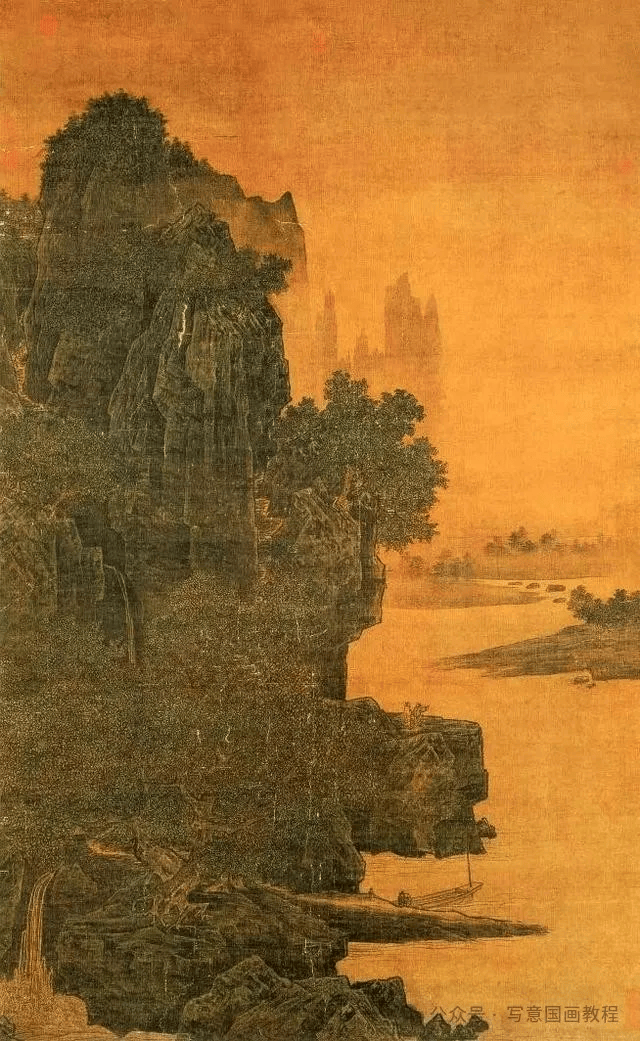

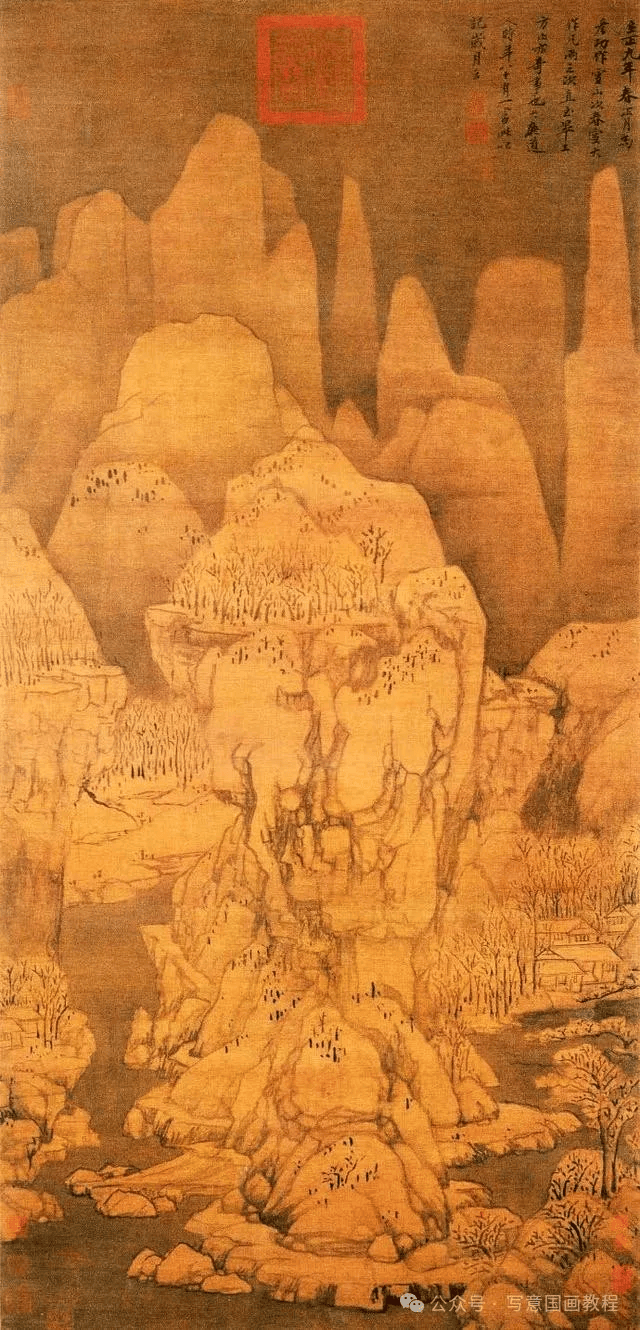

����˼Ӗ(x��n)���������w�D�������S��������G�O(sh��)ɫ��101.9x54.7cm���F(xi��n)�����_(t��i)���ʌm����Ժ���ڴ˷���Ʒ���������څR��ɽˮ���ֺ������(d��ng)�B(t��i)���U���ƴ�ɽˮ��(hu��)�������������c��Ȼ֮�������xӳ��һ�����Ĵ��⾰������(hu��)��ɽʯ��ī������݆����ʯ�G��Ⱦ����(hu��)��(sh��)�������ý�*ȡ��(sh��)�����w��(sh��)�B(t��i)�[���������b�ζ�����й��o(w��)���ɽʯ����������ˮ�y���������µ�����D���Π�ĊA�~��ʮ����Q(ch��ng)������߀���Կ���������ȡ�����L��(hu��)���E�ۡ�

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

���ƣ����ѵ�.��������D

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

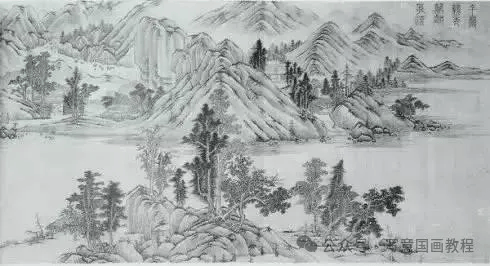

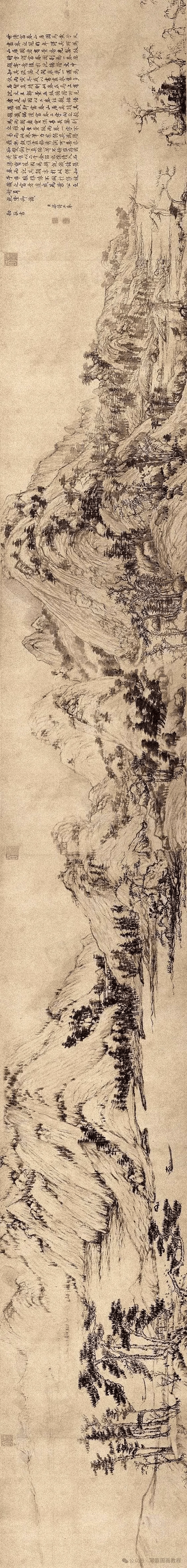

���ƣ����S.ǧ�r�f(w��n)�ֈD���ֲ���

���S.ǧ�r�f(w��n)�ֈD.���ֲ���

���S.ǧ�r�f(w��n)�ֈD.���ֲ���

�ʌm����Ժ��

���������Դ.������D

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

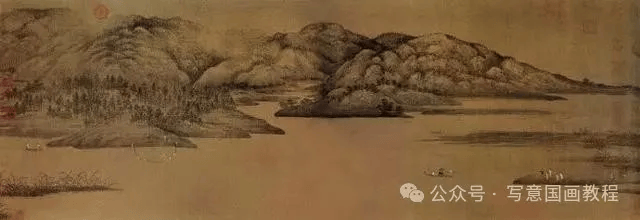

���������Դ.�t��D���ֲ���

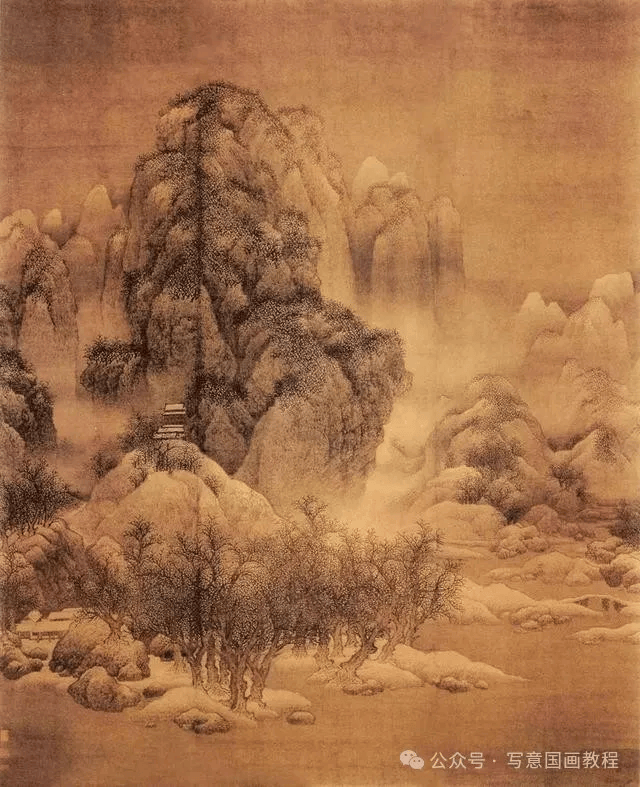

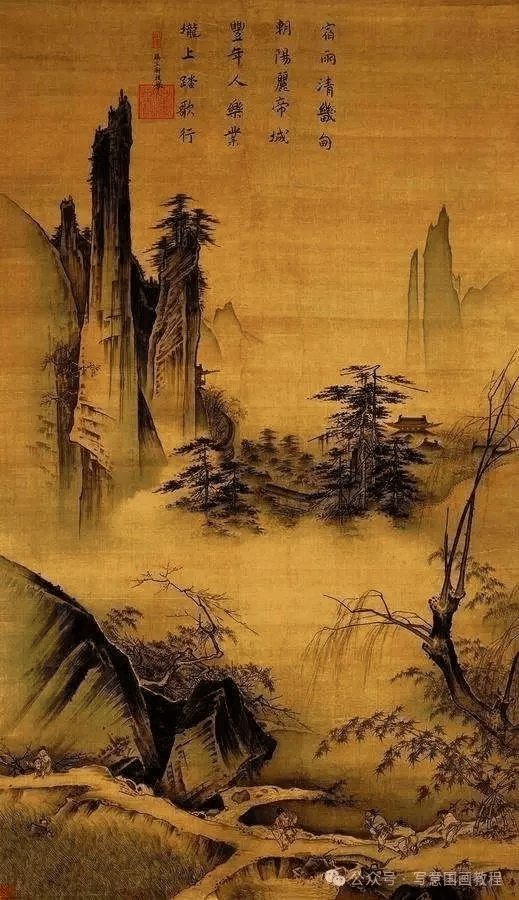

���t��D����(hu��)���ǽ��Ͼ�ɫ����(hu��)��ɽ�n�B�d, ���F����, ɽˮ��(sh��)ʯ���\���ڿ��`���V֮��, �@��ƽ��������, �nã���������߅�����ЎM����, �h(yu��n)̎�����Џ��W(w��ng)�ĝO�˺ʹ�ֻ���ˮ�(hu��)�Ի����\(y��n)��ˮī, �嵭��(r��n), ɽʯ�ùP�c(di��n)Ⱦ, ��ɽ�µײ���������, �@�Ü����̝�(r��n), ����ɽˮ�IJ�ľ��ʢ, �����[�[����Ա��F(xi��n)��

��Դ��ɽˮ��(hu��)��(du��)���������ˮ�(hu��)Ӱ푾�, �δ�����̓�ڡ��D��(hu��)Ҋ(ji��n)־���зQ(ch��ng), ��Դ��(hu��)����ˮī�(l��i)���S, ��ɫ����˼Ӗ(x��n)������(du��)���u(p��ng)�r(ji��)�ܸ���

�����ʌm����Ժ�أ��c(di��n)����(hu��)��Ŵ�

���������Ȼ.��ɽ��(w��n)���D

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

���������Ȼ.���f�D

�����Σ����.ï���h(yu��n)ᶈD

�����Σ����.��nʒ�D

������ֱ����ʽ��(hu��)����ɽ�Ⱦ�ɫ����(hu��)��Ⱥ��أ�����ٲ��w�a�������о�ɽ���Ͻ����������w��ɽ´ˮ�I����ˮ���é�ݡ�������g������������(d��ng)��ɽʯ�ۂ�����������Ⱦ�ùP����׃��������P(gu��n)��֮�ۜ��c���֮�坙(r��n)����(hu��)���Լ����P�®�(hu��)���ֿ�ľ����ɫ�����o�k���m��ƽ�h(yu��n)֮��������Ȼ������ɮ�(hu��)�L(f��ng)��ɫ����Ӌ(j��)�ˈD��(d��ng)����ڱ���ǰ������������ɂ��ɵ���Ʒ��

������(gu��)���{���d.����˹ˇ�g(sh��)�����^��

�����Σ�����.ѩ�����ֈD

���ˇ�g(sh��)�����^��

�����Σ��S����.�P(gu��n)ɽ��ѩ�D

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

�����Σ���ϣ��.ǧ�ュɽ�D

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

�����Σ�������.�h(yu��n)����ƈD

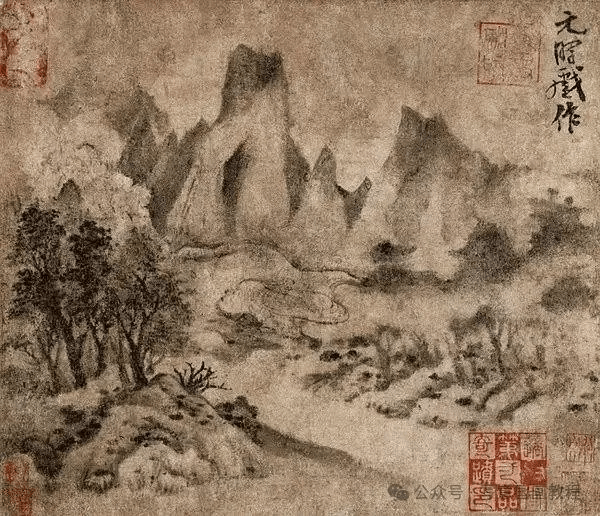

�ˈD�ԝ�(r��n)�ĹPī�c(di��n)Ⱦ��ɽ��(sh��)ʯ�����F(xi��n)����׃�á� ɽɫ���V�Ą�(d��ng)�˾�������������ɽ������ɫչʾ������M�¡��}����������Ԫ����ɽ���E�����(y��ng)���ό��أ������T���}���}�����D�S��߀���x���������U��������(sh��)����

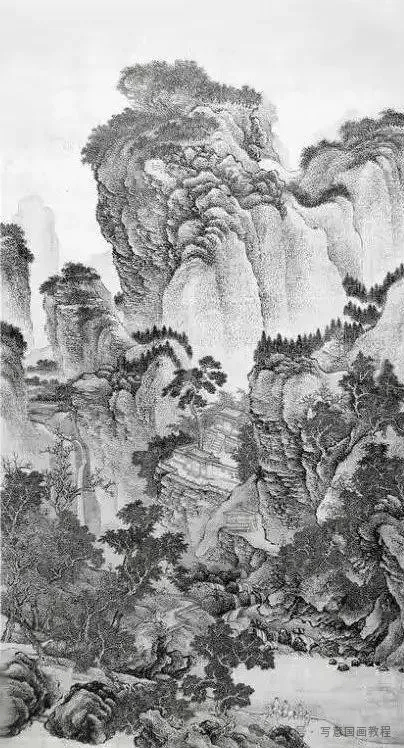

���Σ�ʒ��.ɽ�����^�D

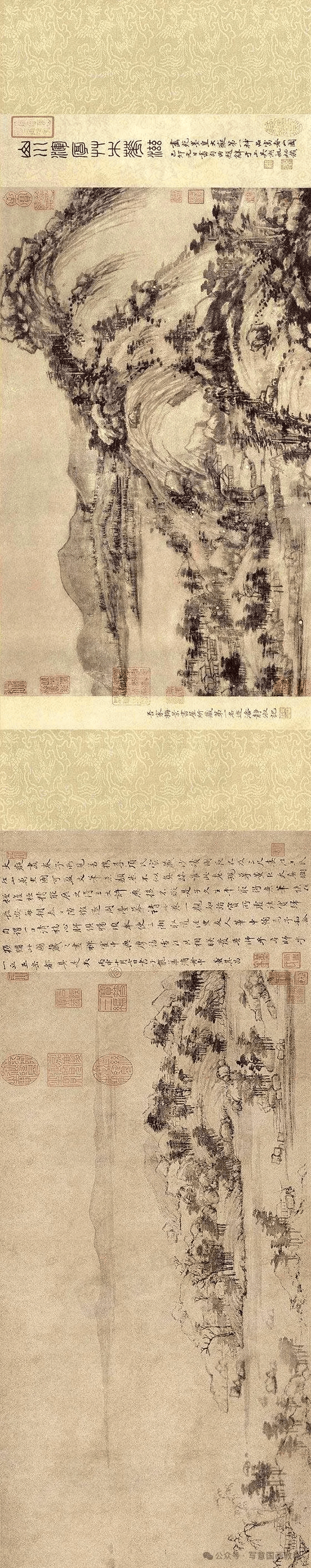

ʒ�ա�ɽ�����^�D��һ�ı��δ�ɽˮ��ȫ��ʽ��(g��u)�D��ʽ����ȡ����Ȼ��������һ�����្���������İ��ţ�����̮�(hu��)����ʮ��ע�ؿ��g��̎�����D���h(yu��n)����(ji��n)��������о��ͽ����t�Y(ji��)��(sh��)���أ���(du��)�ȏ�(qi��ng)�����@ʾ���o(w��)�ޏV韵Ŀ��g�������ˈD�҂�(c��)���H��(hu��)��ˮ���\�����h(yu��n)価�����(sh��)��ɽ�gһ�lС·�ػرP(p��n)������(j��ng)ǰ��ɽ���ɿ�ֱ�ֺ��ɽ�p���R��ɽ�p̎��һƬ���_(t��i)ͤ�w��һ��ɽ�������߽��������Rˮɽ�r�σ���ָ���h(yu��n)�����������(c��)��߷宋(hu��)�ð�ڌ�(sh��)���̓��̓̎�˞齭�Ϟ�����ԣ������ɍ�������߀���ώ��������ͷ壬���˸��h(yu��n)���ɜy(c��)�ġ���ֹ��֮�@��ɽ�H��·�P(p��n)�����Ѓ��˲��ȶ����������^�s���������ɽ���Ĺ��С���ɽ�������h(yu��n)ɽ�嵭�����γ�̓��(sh��)��(du��)����

�����Σ��R�h(yu��n).̤��D

��̤��D���S�齁���O(sh��)ɫ���v192.5�������M111���ס���һ���Ї�(gu��)�Ŵ��L��(hu��)�����еķ�ӳ���r(n��ng)��(l��)���}�ĵ���Ʒ����̤�衱Դ�ڹŴ���һ�N��ԁ�ʘ�(l��)��ʽ������һ߅�質��һ߅���_̤�ش�����(ji��)������̤��D���讋(hu��)�������(y��ng)���r(sh��)��(ji��)�@��һ��(g��)�g��(l��)�Ĉ�(ch��ng)����Ҳӳ�F(xi��n)���S��֮���ϲ�c������˷���(g��u)�D�֞�����(g��)�������ϲ����h(yu��n)����匦(du��)�����·��װ�����ֱ����գ����������[���F(xi��n)�Ę��w�ǵ������ǵľ�ɫ���²����������������Ϫˮʯ���g���ׂ�(g��)�r(n��ng)�����Y(ji��)��̤����������g�������ƚ�������pӯ�h�����@�Ǵ����^(gu��)����һƬ�f(w��n)���(f��)�K���C(j��)�����ľ�����Ҳ�N(y��n)�������ߵ�ϣ���ʹ���ĸ��顣��(hu��)���\(y��n)����Ⱦ���ַ�����u���������V�ğ����F������ͨ�^(gu��)����P�����^�p�ߵ�ע����������h(yu��n)�Ŀ��g�������˂��ğo(w��)����˼����(hu��)�Ҳ��](m��i)��ȥ���L�l(xi��ng)�g̤��ʢ�r��ȫò�������xȡ�����҃ɽM�������(y��ng)��6��(g��)�������﹡��4��(g��)���r(n��ng)���Ў��������_̤��(ji��)���������㵸���eֹ�H����Ȥ��ͨ�^(gu��)����(d��ng)���ΑB(t��i)��̤��g��(l��)�Ě�ձ��F(xi��n)�û��`��F(xi��n)������ŵ�����߅����Ů�ɂ�(g��)��ͯб�����������^���ۏ������˷·���� (t��ng)����(l��i)�Դ��f�ĸ���Ц��(ji��)�����mȻ�ׂ�(g��)�����ڈD����ռ��λ�ú�С�����s�O������עĿ�����ò��f(shu��)��(hu��)���ژ�(g��u)�D���Ƕ�ô��(d��)�߽�����

�����ʌm����Ժ��

�������R�h(yu��n).��(du��)�D

���ή�(hu��)���R�h(yu��n)�ġ���(du��)�D�����茑(xi��)����һλ�����ڳ�ɽ���X�g���¹�Ĉ�(ch��ng)����

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

�����Σ��Ĺ�.������ͧ�D

��������ͧ�D����(hu��)�����̻حh(hu��n)�����Կ������ӡ������������h(yu��n)����ֱ���ʹ������c(di��n)����ľ�������С���������ϵ��S��������(d��ng)����׃��������õ�īȾ������(d��ng)�İ��ƣ� �c���F�����е��h(yu��n)����(sh��)��������ӏ�(qi��ng)�˚����������(hu��)��֦�ĹP���Ž��� �ܶ����y����(ji��)�������(qi��ng)���H���挍(sh��)֮������߅���δ�ͣ����ˮ��С�ہ�(l��i)������̎������¶�������������F(xi��n)���@�϶����ϴ���ļф���������(hu��)�ĹP�{(di��o)���������������㝙(r��n)���c�Ĺ�һ؞�S����v�ĹP������Ȥ�������@����(hu��)���@�ø��龫�����Ҋ(ji��n)��

�����Σ��Ĺ�.�X(qi��n)���ﳱ�D

���X(qi��n)���ﳱ�D�����L�����X(qi��n)�����ﳱ����?x��)r���L���v�ľ�������ɫ����������(hu��)����ɫ���dz��r�����h(yu��n)̎����������[�[��������ʯ���s��(sh��)���������g�t�������������(sh��)�������D�еĘ�(sh��)��ʯ���˳�ȫ�����h���������S�������Ҹ���(ji��)��������R�Į�(hu��)�ɵĵ��ʹ�����

�K������^��

�����Σ��R��֮.¹�Q֮ʲ�D

�˾�������������(hu��)���R��֮��(chu��ng)���ġ�Ԋ(sh��)��(j��ng)��ϵ�Ю�(hu��)��Ʒ�е�һ����ȫ���(sh��)����(hu��)��10�Σ�ÿ��ǰС����(sh��)��Ԋ(sh��)��(j��ng)��ԭ�����ĺ��D�����_(k��i)�^��(sh��)��¹�Q֮ʲ��������ĩ�Ε�(sh��)����Ԋ(sh��)����С��ĩ�֕�(sh��)��¹�Q֮ʲʮƪ����

�����Σ��w���x.��ɽ�D

����ɽ�D�S���L�����ľ�ɫ���Ľ�̎��ȥ��ˮ��Rˮ��С�۴������g������ӭ��(l��i)��������(l��)����·���Ų���һ���̲������ߘ��������ӌ�(du��)������(sh��)ľ��ӳ֮��������ӵ���ǰ�注������R��ƥ�����������м��ˌ�(du��)���eԒ���h(yu��n)̎ɽ�����r(n��ng)������r(n��ng)���sţ������h(yu��n)ɽ�������F���@��һ��ƽ�������o�k��������g������ڻ����Ҽt���G���ɰ؝����Ĵ���Ȼ��ɫ�������(m��ng)���������������ȫ�D������(x��)�����Ӵ��������������������͜�(zh��n)�_����G�O(sh��)ɫ������������m���G�q������ɫ����(sh��)�ǹŴ�����Gɽˮ��(hu��)���y�õľ�Ʒ��

����ɽ�D���o(w��)��������ں�v�ڵõ��@����(hu��)֮��Ҋ(ji��n)�����G�O(sh��)ɫɽˮ�������}���δ��w���x�Į�(hu��)����߀�ڈD���}�ĵ�����f(shu��)Ԫ���¾�˼�������������Ҋ(ji��n)�������b�����خ�(d��ng)�C�ɡ������쿴��(l��i)�@����(hu��)����(y��ng)��(d��ng)������֮�����O(sh��)ɫ���ţ���(sh��)���Ї�(gu��)������Gɽˮ��(hu��)��ʮ�ֽܳ�����Ʒ���ܿ�ϧ��Ǭ¡�@ôһ�}������׃��һ���w���x�ļٮ�(hu��)��

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

���������Ԫֱ.��ڈD

��Ԫ�����S����.����ɽ�ӈD

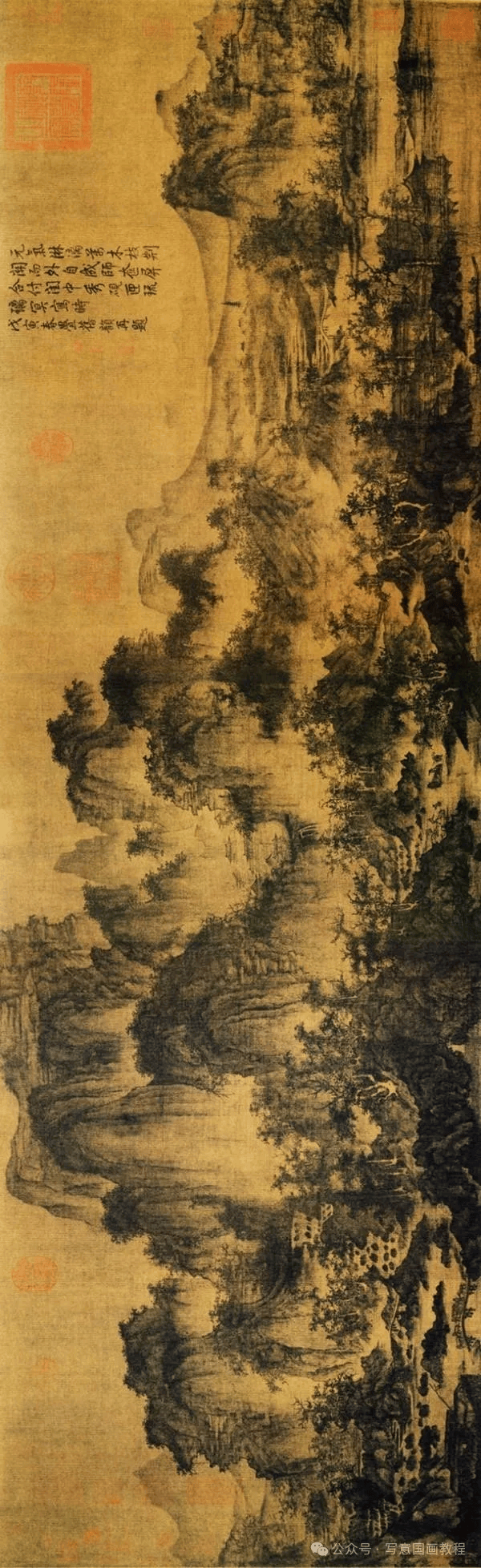

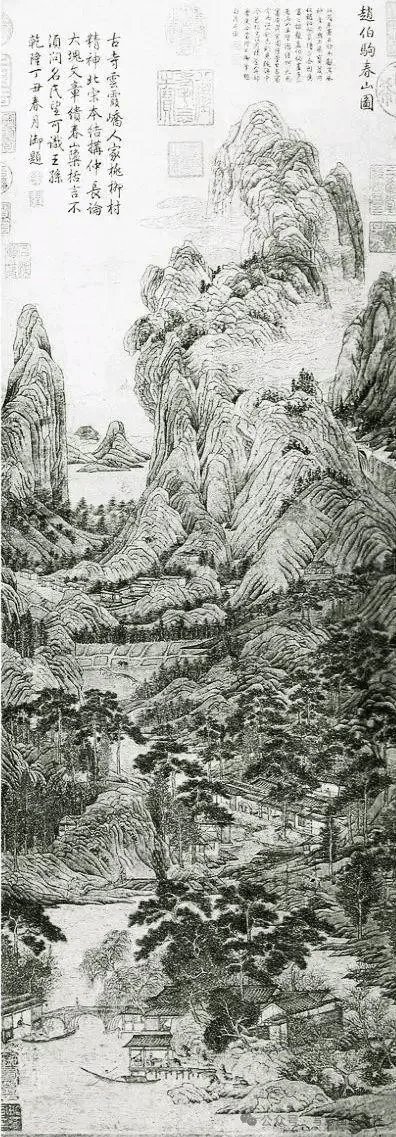

�S����79�q�r(sh��)��1347���_(k��i)ʼ�L�����Ї�(gu��)ɽˮ��(hu��)ʷ��Ӱ����ġ�����ɽ�ӈD�����������S�����ɺ��џo(w��)�Î����ֵ�����ɽ�ľ�����[������ɽឞ�֮����Ͼ�����Ϙ�����(hu��)���v��(j��ng)�������������L�ɡ�����ɽ�ӈD���L(zh��ng)���������o(w��)�Î�������82�q�r(sh��)���S�����ֻص��Äe��Сɽ��������v����ɽˮ֮�g���ؚw����Ȼ֮���������ٴγ�������(hu��)��ݚ�D(zhu��n)����ɽ����������������ɽ�ȵ�֮�g���S��������Ԫ����ʮ���꣨1354���r(n��ng)�vʮ�¶�ʮ����������86�q���S�����źw���ڹ��l(xi��ng)����Сɽ��´��

�S����.�ŷ�ѩ�V�D

�S�������ŷ�ѩ�V�D������Ԫ�������꣨1349�꣩�����S����81���g֮����������ˮī��(xi��)����ַ��R����(hu��)���˽����ɽ�һ���ľ���������ɽ���r(sh��)�Q(ch��ng)���ŷ塱���w�F(xi��n)�����ߌ�(du��)����ȫ��̵ij�ݡ�ԓ�Dϵ��(hu��)ٛ(z��ng)������W(xu��)���e��Ω־���r(sh��)ֵ���´�ѩ���и�ѩ�V��������(hu��)���C���o�k���D�е����������ԸɹP�����Bʯ����߅Ⱦ���S���h(yu��n)̎�ŷ��������Ե�ī�rȾ��ѩɽ�����S������(ji��n)����һ�ľ�Ʒ��

�����ʌm����Ժ��

��Ԫ�����S����.���ʯ�ڈD

�������S���ⲻ���S��������һ����������������ɽ�ӈD�������s���x�ش����ùP����ɫ�Ͻ��Ъ�(d��)��֮̎���_(k��i)��(chu��ng)������ɽˮ��(hu��)�����w����

��(hu��)����õ���ȫ��ʽ��(g��u)�D����ǰ�����������ɘ�(sh��)Ⱥ��ҕ������ռ��(j��)��(hu��)�����wλ�õ���ɽ�}���҂�(c��)��ɽ���У����w���ڳ�����Ȫˮ���ɽ�w�������۳���ǰ���е�Сˮ�ء��ˮ�(hu��)��ͻ��֮̎�����mȻ��(g��u)�D����(f��)�������õ��巨�sʮ�ֺ�(ji��n)�������Ȕ�(sh��)�P���㌢��Y(ji��)��(g��u)���F(xi��n)����(l��i)�����һ�N�������P��(ji��n)����ӡ����������ɫҲ�ܪ�(d��)�����������ࡢ���S��īɫ�c��ʯ�����������Q(ch��ng)֮�顰�\�{������һ�����˼���ҕ�Pī�����y����G��ɫ��������ʹ��(hu��)�������˚�����(x��)�^�ˮ�(hu��)����ɽͨ�w����ʯ䁵ף���īɫ���ɽ�w�Π���ɽ�̎������࣬�ӌ�Ⱦ���ߵ����h(yu��n)���ČӴ����ҏĮ�(hu��)�����Ϸ����}�����Ԫ��ʮ�£���V���˞���֮�������ʯ�ڈD�����r(sh��)����ʮ����������֪�S������1341����Ҳ����73�q�r(sh��)��(chu��ng)���ˮ�(hu��)��

�����ʌm����Ժ��

���(zh��n).��ͥ�O�[�D

���(zh��n).�ュ�O�[�D

���ュ�O�[�D���Dž��(zh��n)������֮������(hu��)�н����������ͦ���n��(r��n)�������w��(sh��)�����о�����б��һ����Ȫ현�(sh��)������ɽ�_��ľ��Ȼ����]�[�[�s�s���h(yu��n)��ƽ�n�\�����͙M�ڮ�(hu��)�����g��ͻ������ɽ���Ͱ��c���H���|����_(k��i)韵ĺ�������һλ���ҝO���{һ�~�p���S��ʎ������ˮ�ı��F(xi��n)����ͨ�^(gu��)�e(cu��)��ęM����ˮ���D(zhu��n)���ɽ����h(yu��n)�����Ӻ�ˮ�ČӴθ��������˴���eˮ���������ɽ�������m�����U(xi��n)һ�(l��i)���s���ùP�ij����A�����](m��i)���U(xi��n)��֮�⣬ʹ��(hu��)����⾳��څ��ƽ����������(hu��)���ڸ��h(yu��n)�cƽ�h(yu��n)��Y(ji��)�ϵĮ�(hu��)������ī������ر��F(xi��n)һ�N���O�[�����������(hu��)�����}����������ⱡ������˪�~ϡ��б�(y��ng)�S��(sh��)�D(zhu��n)��ȥ�㱳���w����Ӱ�B���G���O�Ҳ�����ɳ�����мs�����឴��w������Ԋ(sh��)������������(hu��)֮�����������l(f��)��(hu��)�⣬���_(d��)�ˮ�(hu��)������������ŵ���־��

�Ї�(gu��)�_(t��i)���ʌm����Ժ��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (1 ��(g��)�u(p��ng)Փ)