�����ʣ��Pīͨ�����ŵ�������ĸ߹�֮�

������ �֭���̖(h��o)�����S�����e̖(h��o)ī��������1952�����ڰ��ս�����������(x��)�����֏�(f��)�߿������У���g(sh��)ϵ����У�ν������Ї�(gu��)���I(l��ng)��P�����z���^�Ђ��y(t��ng)�Pī���ղ����J�����������ɽˮ���܄�(d��ng)��o�����ܣ�����ˮī���ﮋ�����йŵ��}��������Ʒ����P��(ji��n)���W�����?zh��n)����L(f��ng)��߹��h���h�ݞ�Ó����������ȫ��(gu��)����(gu��)���e�k��չ��ʮ������s���S���������g(sh��)�W(xu��)Ժ�c�Ї�(gu��)���g(sh��)�W(xu��)Ժ���������Ϻ��������g(sh��)�����������ȹ����残�������V��ʮ����(c��)�������������F(xi��n)���(gu��)��һ��(j��)���g(sh��)�����Ї�(gu��)����Ժ����(w��)���£����Ⱦ��Ժ����ˇ�g(sh��)�о���(hu��)���������뮋Ժ���£����ô�����ˇ�g(sh��)��W(xu��)�s�u(y��)��ʿ��Ӣ��(gu��)�۶���ˇ�g(sh��)�W(xu��)ԺԺʿ�����������f(xi��)���������ڕ���ˇ�g(sh��)Ժ���ڡ�

�ڮ�(d��ng)���Ї�(gu��)���������������䡰ȫ���͡��Ą�(chu��ng)����(sh��)���c���߹��h������ˇ�g(sh��)�L(f��ng)�����ɞ���ܲ�Ŀ�����ˮ������@λ�֭���̖(h��o)�����S�����e̖(h��o)ī�����ʵ�ˇ�g(sh��)����1952�����ڰ��ս�����������(x��)����ͯ�ӹ��c��У���g(sh��)ϵ��ϵ�y(t��ng)�����������Ї�(gu��)���I(l��ng)������ˡ�������ɽˮ����������(d��ng)��o�����ܡ����������������õ�ˮī���ﮋ�����ԡ��P��(ji��n)���W�������?zh��n)䡱�����|(zh��)���ڹŵ��}�Ą�(chu��ng)���Ъ�(d��)��һ�����ć�(gu��)��(n��i)��չ������s�u(y��)���Ęs���S��������(gu��)�Hˇ�g(sh��)ԺУ���J(r��n)�������ĹPī����ʼ�K����(d��ng)�����y(t��ng)���}�������c��(chu��ng)��̽�����J����

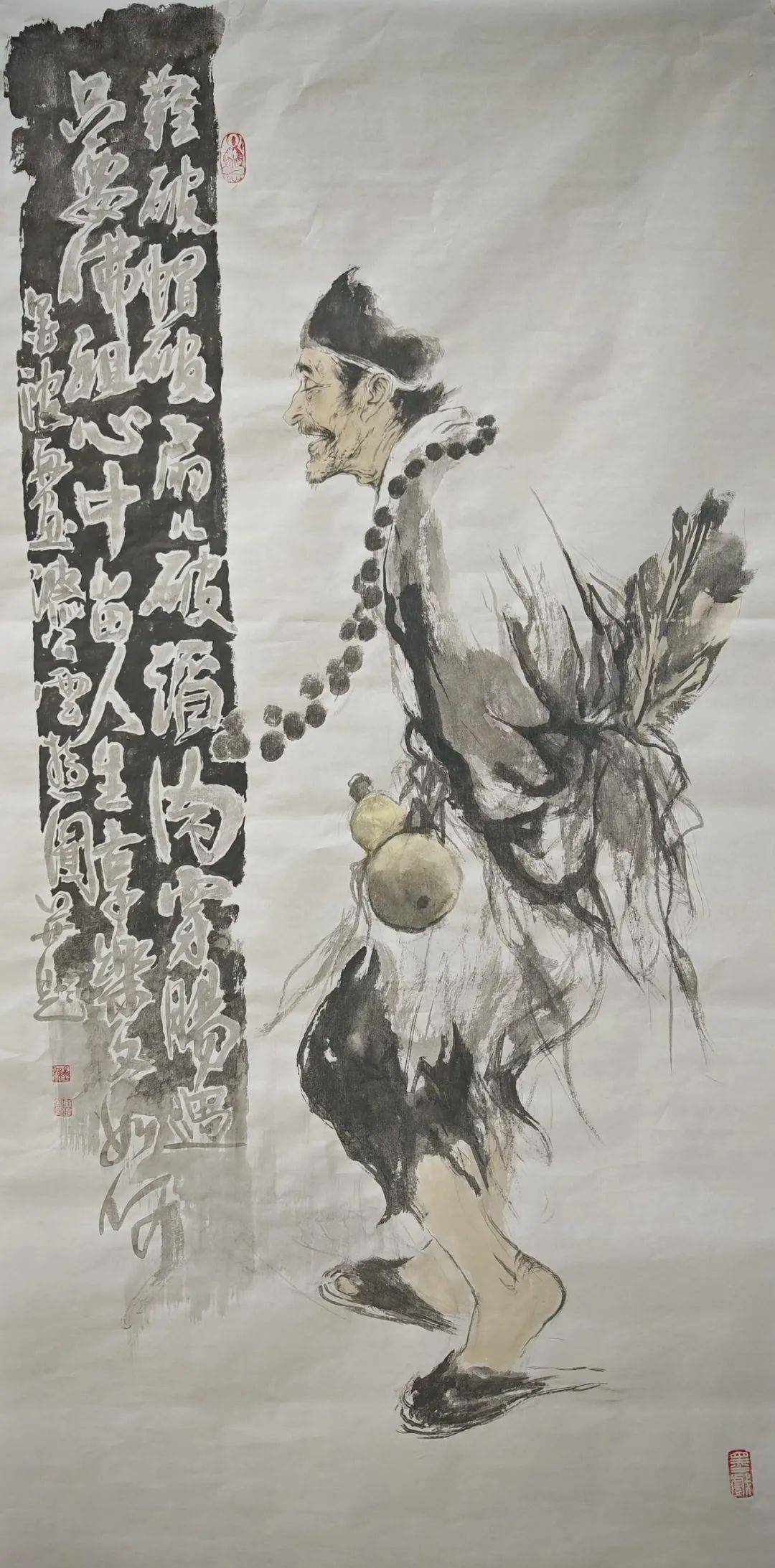

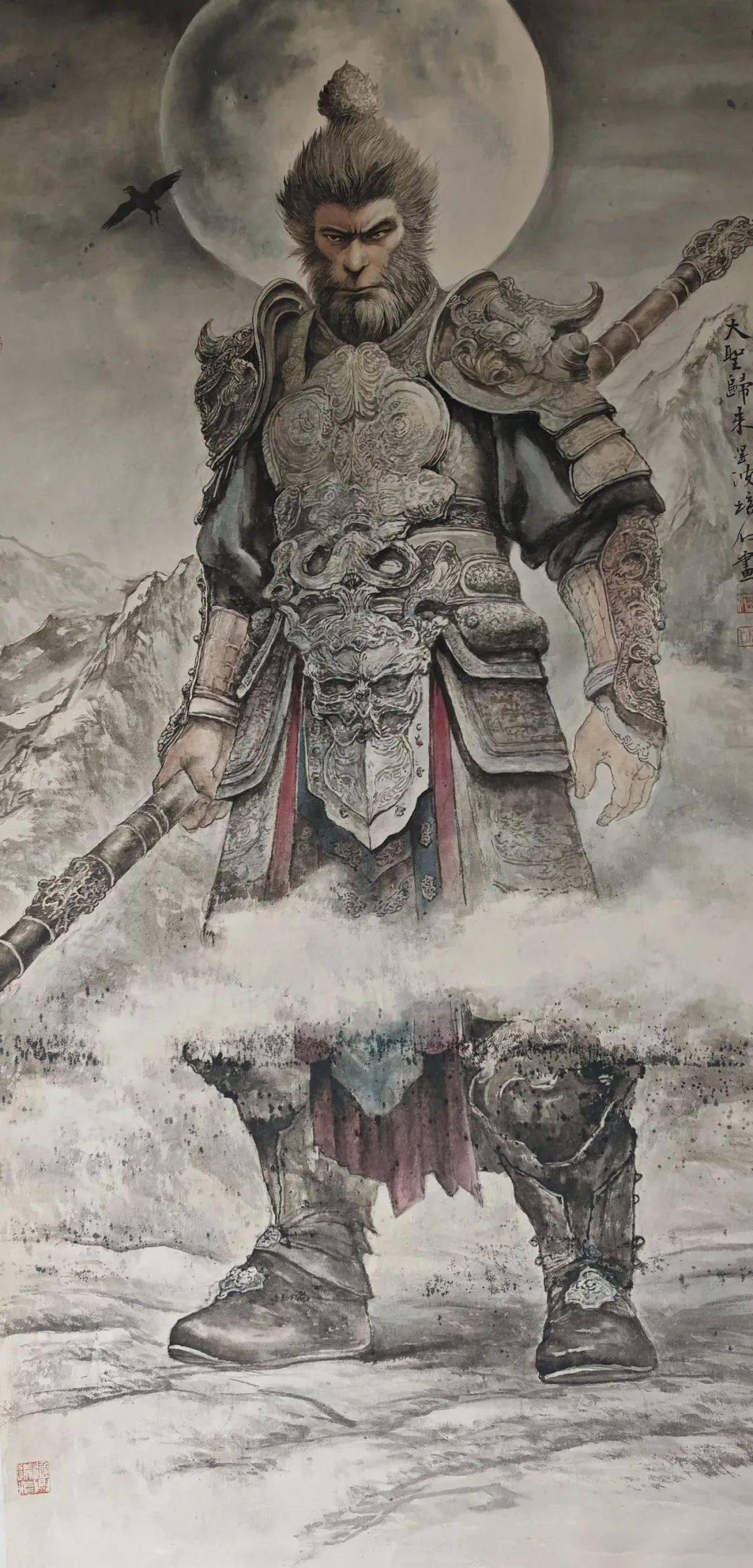

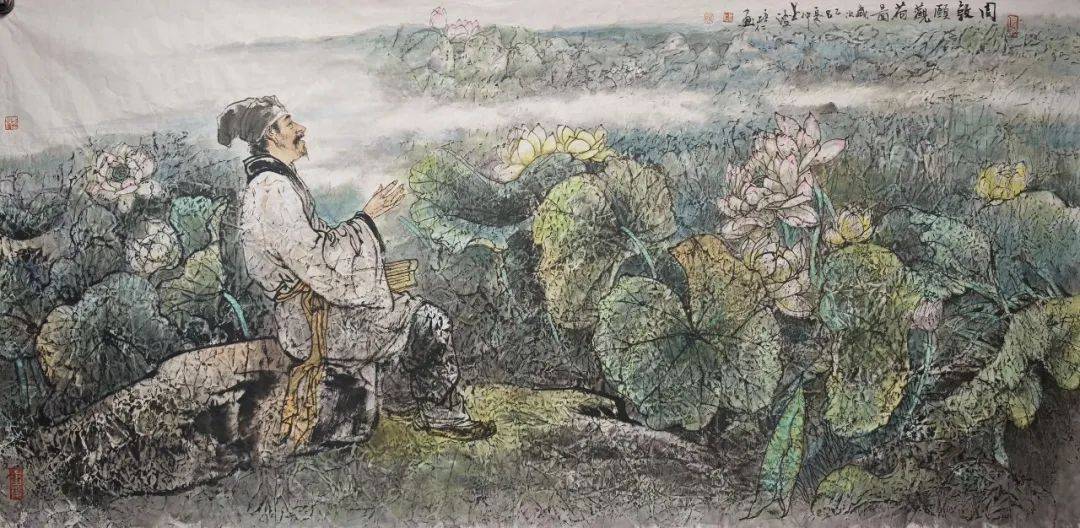

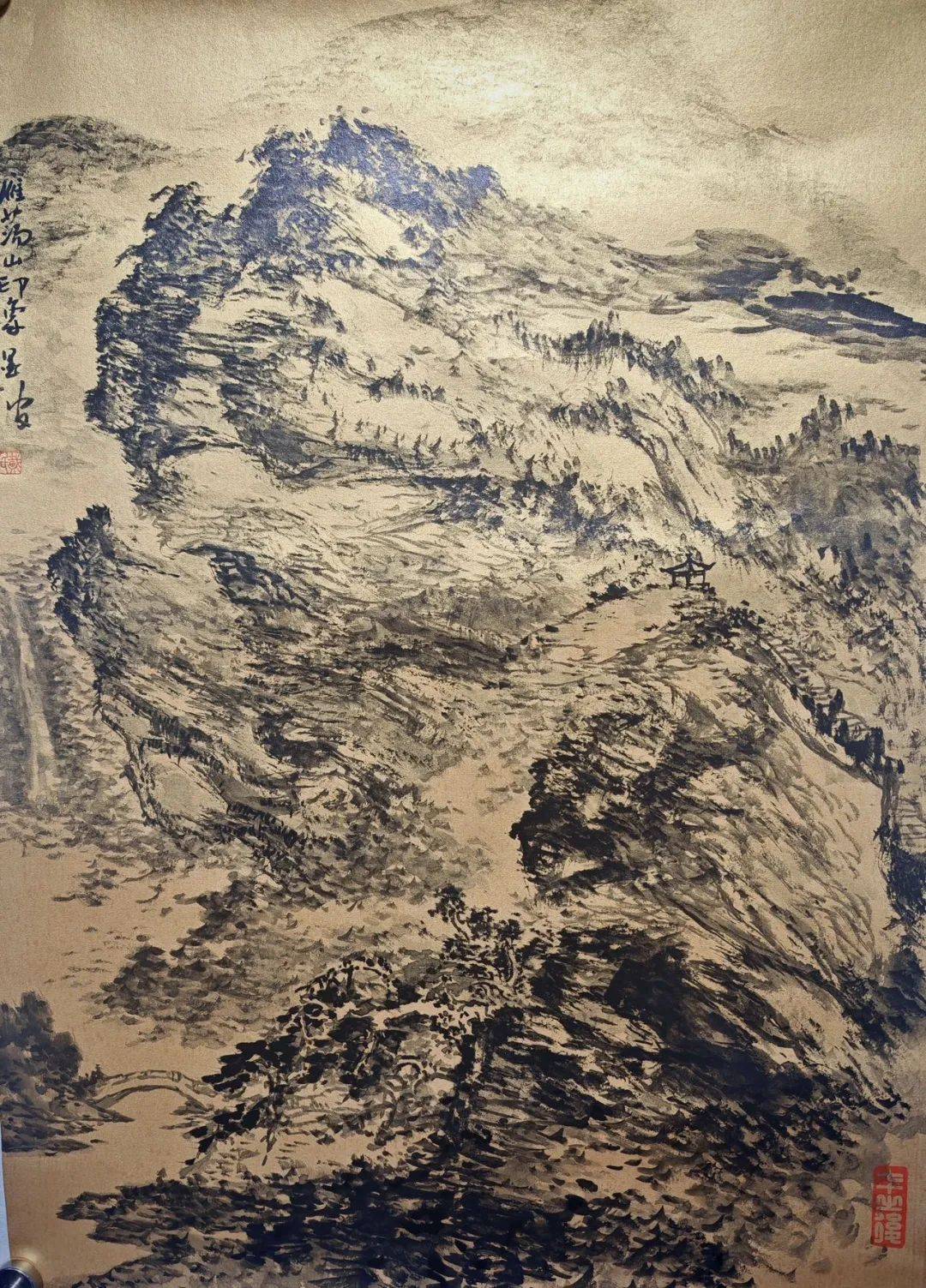

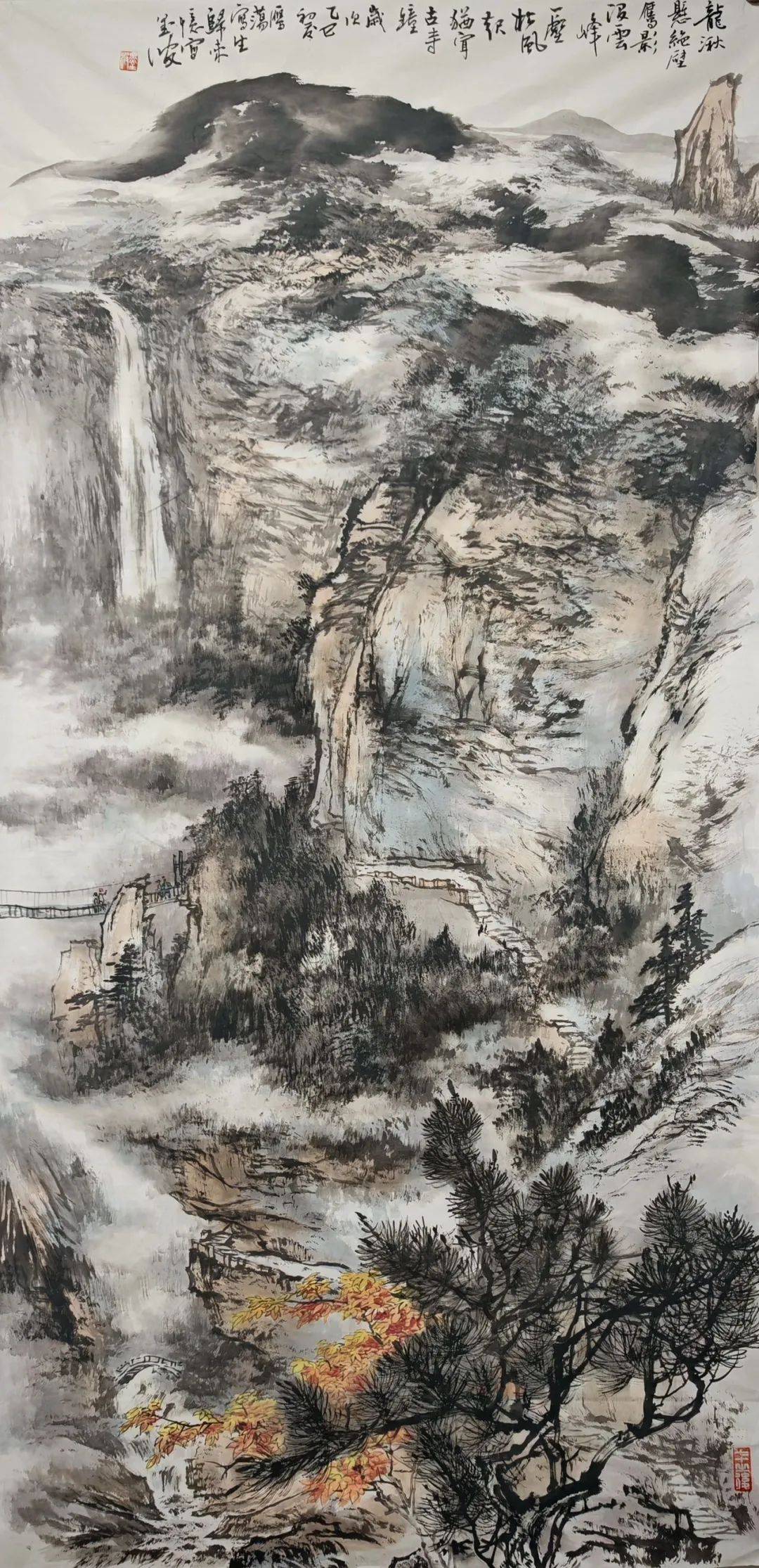

�����ʵ�ˮī���ﮋ�����(d��ng)��֮̎���ڌ�(du��)���ŵ侫�ľ���(zh��n)���������Кvʷ����c�����L(f��ng)�����P�µ����t��ʿ����Ů�ɷ𣬏IJ�������(f��)���b��������ԘO��(ji��n)�ĹPī���ճ���(n��i)�ڵĚ�������|���p���D�������K�Y��������ϯ�ض�����һ�֓��һ�ֈ�(zh��)�P���������s���������������c���ˌ�(du��)Ԓ���¼y�ԡ��m�~�衱���������l������������īɫ�ĝ׃����Ȼ�^(q��)�ֳ����ϵ��D(zhu��n)�������Ȕ�(sh��)�P���@�h���������H��һ���ų����횈���c(di��n)�Y������̎���в����U�U�������������|ȥ�����ԱM���Ļ��_(d��)�c��һ������ƽ������ͨ�����K�Y�������L(f��ng)�ǿ̮�����ľ�������@�N���Ժ�(ji��n)�S�����Ĺ�����Դ������(du��)���y(t��ng)�Pī��������⡪���ąǵ��ӵġ��ǎ���(d��ng)�L(f��ng)���������ġ��p�P�������ȡ�侫�軯�鼺������K�γɡ��P����ࡱ�Ī�(d��)���Z(y��)����

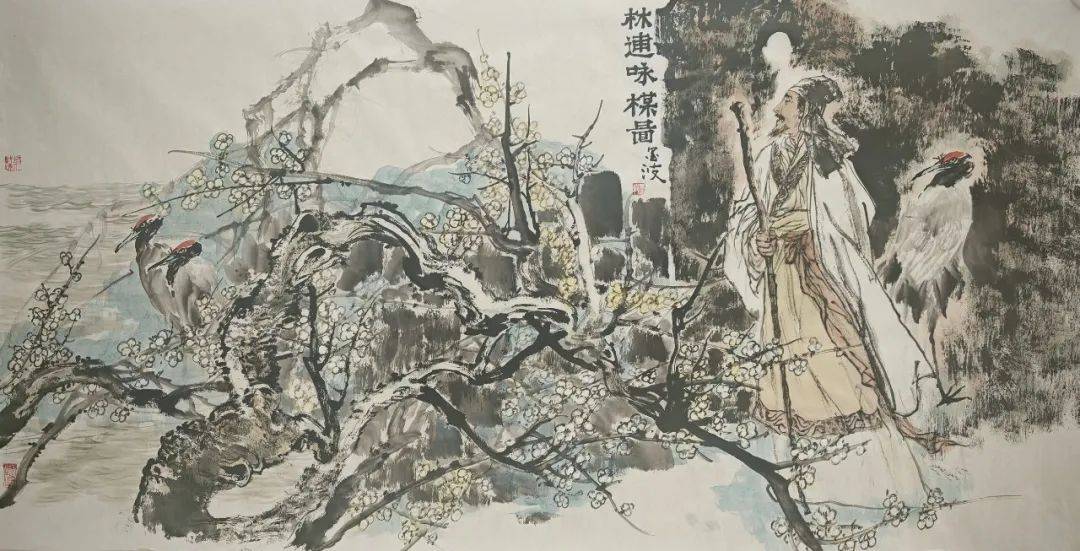

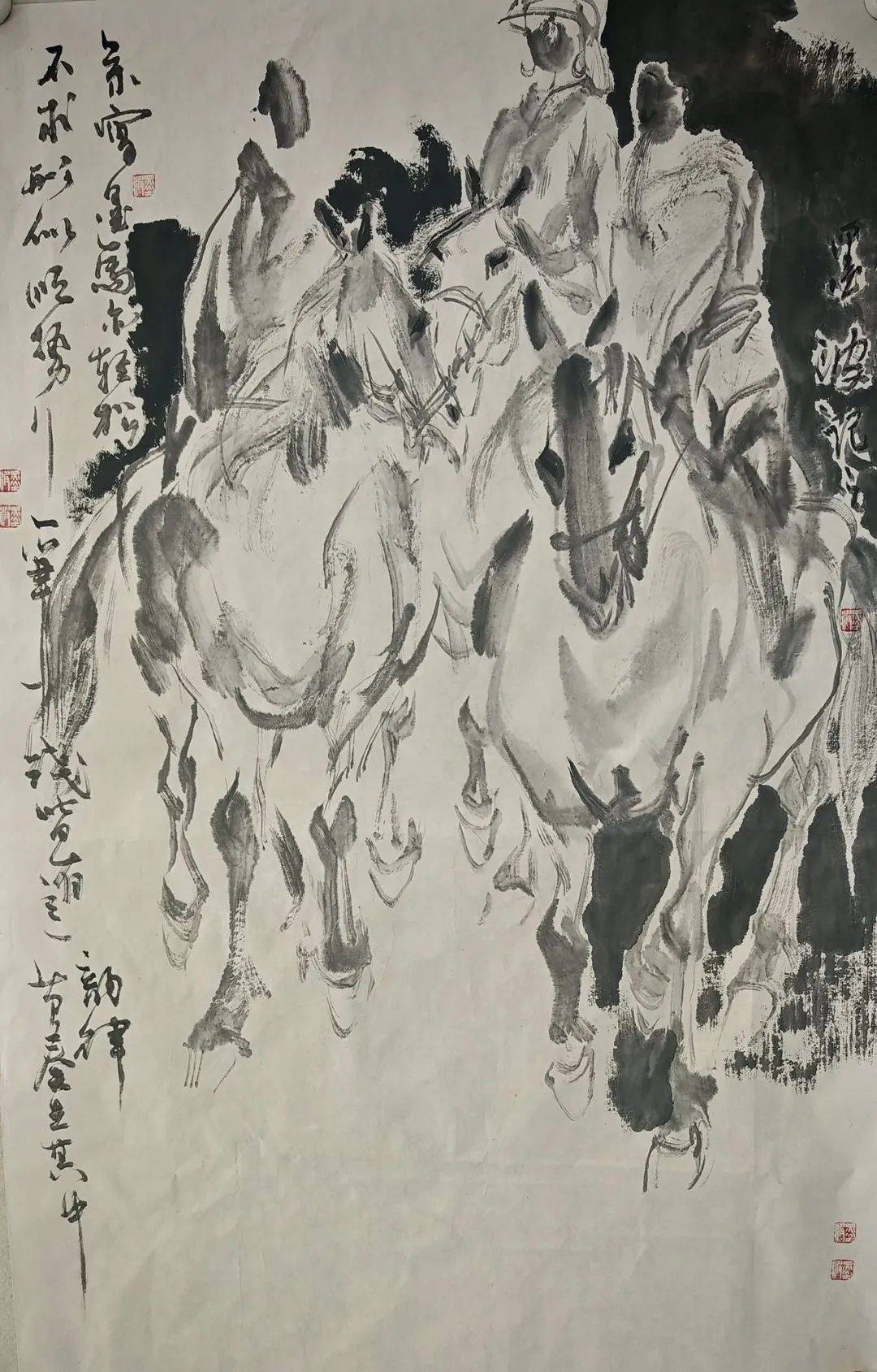

�������ﮋ�������?zh��n)䡱�������ڌ?du��)����(x��)��(ji��)���ľ���ȡ�ᡣ���ŵ���Ů��������������ò���G��������(c��)�ر��F(xi��n)���|(zh��)�����ţ��������x�⡷�������������h�h���ԡ��νz�衱���յ�ȹ�[�������o��īɫ�p���籡�F���沿?j��)H�Ե���ʯ�p�c(di��n)��ü���g�s�����������@���������������ċ����c������L��Ԓ����tͻ�����ɚ⡱�c�����⡱��ƽ�������ظѲҹ�������ظ���^�h(hu��n)�ۅs���b��������Խ�ī������������۷��ľ��l��ͦ���F�����е����ȅs������������?c��)����?j��)�g���@λ���������˷ݡ��o(h��)���n�����Ĝ��顣�@�N��(du��)���ᆱ���(n��i)�˵ľ���(zh��n)���������Ĺŵ��}����Ʒ��Խ�ˡ��¹š��ı�����ɞ��c�vʷ��(du��)Ԓ��ý����

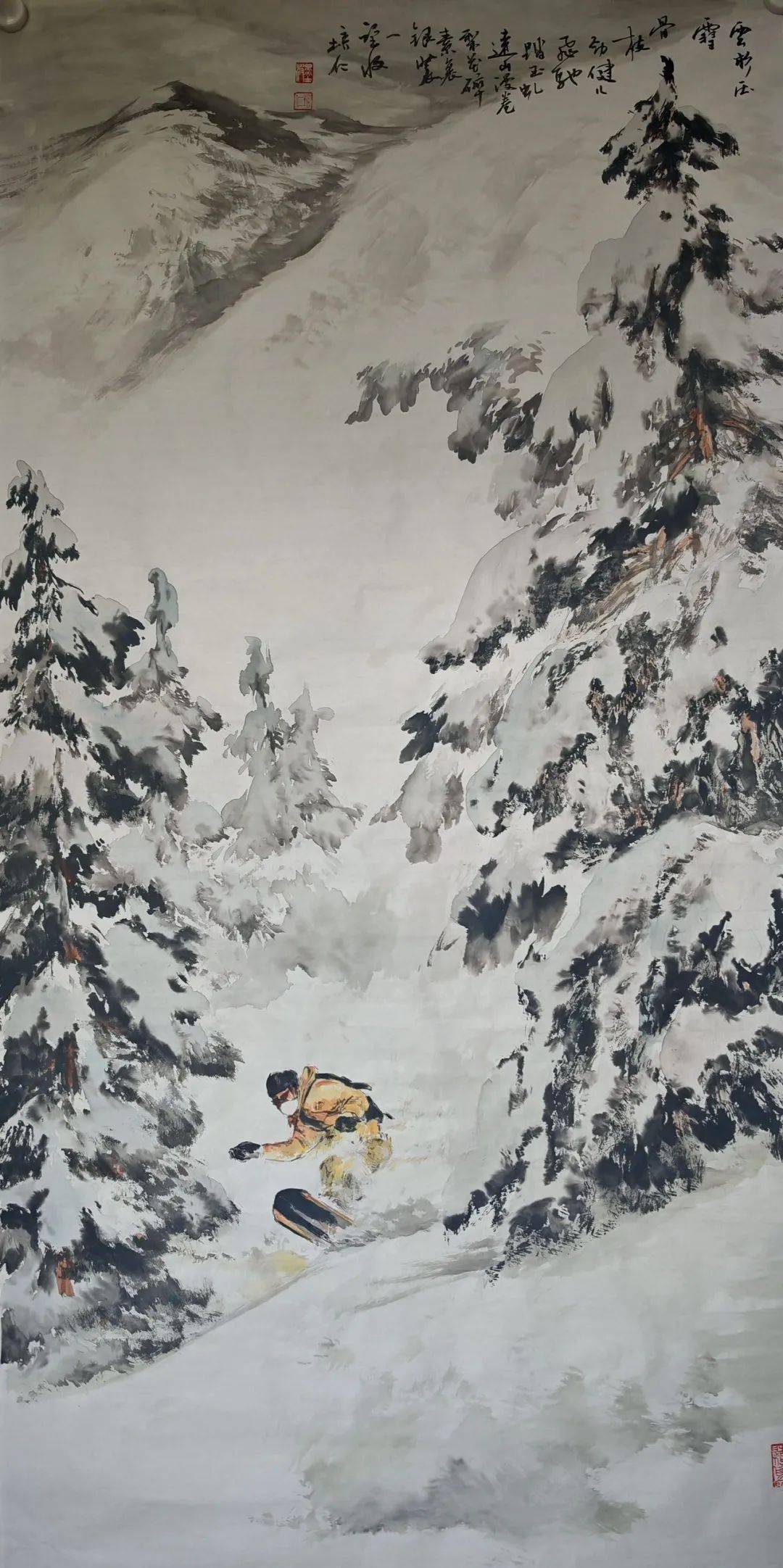

�����ʵġ�ȫ�ܡ����H�w�F(xi��n)�����ﮋ��ɽˮ����������(d��ng)��ͬ����Ԅ������c���(chu��ng)������B(y��ng)������ɽˮ������������ı������s�^�Ǻ�(ji��n)�ε����r�����������t���е��h(yu��n)ɽ�Ե�ī��Ⱦ�����F���@���ɾ��������������ԝ�ī�c(di��n)�������~�����ܲ����L(f��ng)������(d��ng)���c��λ��ʿ�ķ��_(d��)�γɡ��������ڡ����⾳�����L��������ȡ��÷�m��ա��������}�ģ���ī�m�D�������m�~�ԡ����P������������ͦ�Ў����g�������ԛ]�Ƿ��c(di��n)Ⱦ��������Ҋ���C(j��)�����c���ﮋ�еġ����ӡ�������ӳ��Ȥ���@�N�����ƻ�ͨ�������B(y��ng)��������Ʒ���@�S���c��������������̖(h��o)�������S�����������Pī֮�������и��V韵��⾳��

��ʮ��·�(gu��)��(n��i)�⮋չ�c��ʮ����(c��)�����ij�����Ҋ�C�˴�����ˇ�g(sh��)�ďV���J(r��n)�����s���S���������g(sh��)�W(xu��)Ժ������ș�(qu��n)���C(j��)��(g��u)����Į��������V������������Ľ�(j��ng)����Ʒ��Ҳչ�F(xi��n)������(du��)���y(t��ng)�����������c�����������ô�����ˇ�g(sh��)��W(xu��)�s�u(y��)��ʿ��Ӣ��(gu��)�۶���ˇ�g(sh��)�W(xu��)ԺԺʿ�ȇ�(gu��)�H�s�u(y��)���t���@������ˇ�g(sh��)�ڿ��Ļ��Z(y��)���е�Ӱ����������(gu��)�˻��S���������ĵ�����s�����h�ݵľ��l�и��ܵ��|����������ͬ���t����Ϥ���}�������x�����y(t��ng)�Ļ��Ĝضȡ�

�����(gu��)��һ��(j��)���g(sh��)�����Ї�(gu��)����Ժ����(w��)������������ʼ�K�ԡ������c��(chu��ng)�¡��鼺���������ڕ���ˇ�g(sh��)Ժ�ν����g�������Լ����^�Ђ��y(t��ng)�����ղ����������f�o��݅����(qi��ng)�{(di��o)���W(xu��)�Ų��Ǐ�(f��)����Ҫ�ڹPī��Ҋ�Լ��������Ą�(chu��ng)��Ҳ�`�����@һ����ȱ����˂��y(t��ng)���ˮ��ġ�����⡱��������F(xi��n)�������ġ���(ji��n)���С����ŵ��}���ڮ�(d��ng)���������l(f��)���Q��

�İ��ս���������(x��)�������ڵĹP�����z���ć�(gu��)��(n��i)չ�d����(gu��)�H���_(t��i)�������ʵ�ˇ�g(sh��)����ʼ�K���@�����Pī���c�����ɂ�(g��)���������Į���й��˵��L(f��ng)�����йPī���ζ������һλ��(d��ng)�����Ҍ�(du��)���y(t��ng)�ľ�η�c��(du��)��(chu��ng)�µĈ�(zh��)������Щ�����h�h�Ĺŵ����������H�ǚvʷ�ļ�Ӱ���������ùPī�������Ļ���(m��ng)������������߹��h���Ě���c�h�ݞ�Ó�ľ��������h(yu��n)�r�

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)