ֻҪԊ�����L����һֱ��

���Ԫ�꣨��Ԫ618�����Ƹ�����Y���L���ǵ�̫�O��ǻ���λ��һ���d�ӽ�������ď�ʢ�ۇ��ʹ˵��Ϛvʷ���_��

�c��ͬ�r���ѽ�(j��ng)����һǧ������ČW�w�á���Ԋ����Ҳ�ߵ�����ˇ֮�ֵ�Cλ��

�Ї���һ��Ԋ�ć��ȣ��Ƴ��t��һ��Ԋ�ij�������Ԋ����Ȼ���Ї�Ԋ��픷塣2200��λԊ���ý����f��Ԋ������ͬ�����˴��Ƶۇ����v���v�����˶���Ԋ���v���v��Ҳ���к�Ԋ�����]����һ�����������Ƴ��@�ӓ����@ô�������Ԋ�˺ͽ�(j��ng)���Ԋƪ��Ԋ�˂��Ѵ��Ƶİ��ݡ��_���c���Ź�ע�������ĹP�h֮�����S���@ЩԊƪһ�����o��ǧ��֮����҂���

����Ԋ���K�� �����L���������д�����Ԋ֮�������l(f��)�����F(xi��n)��

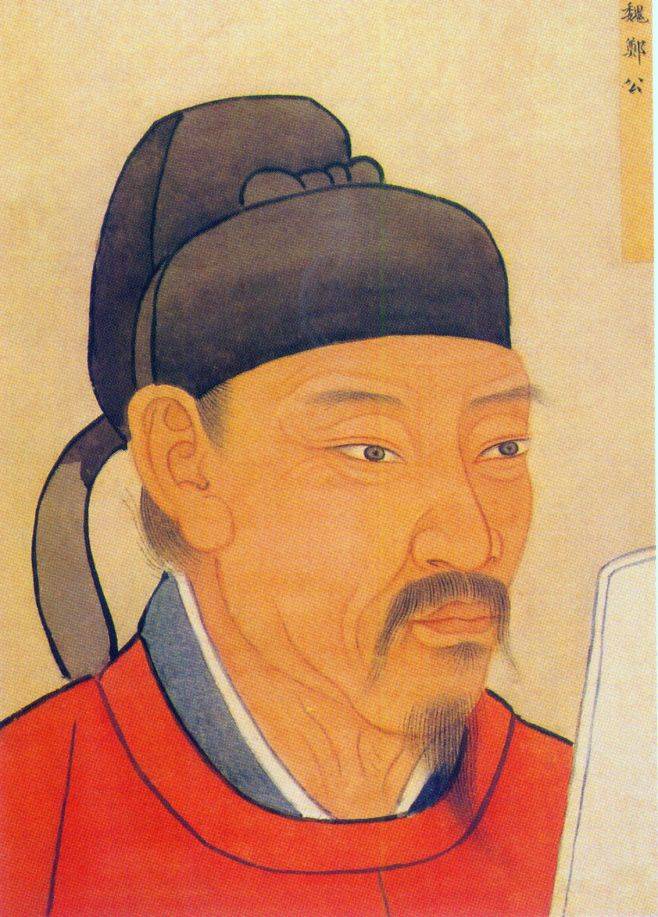

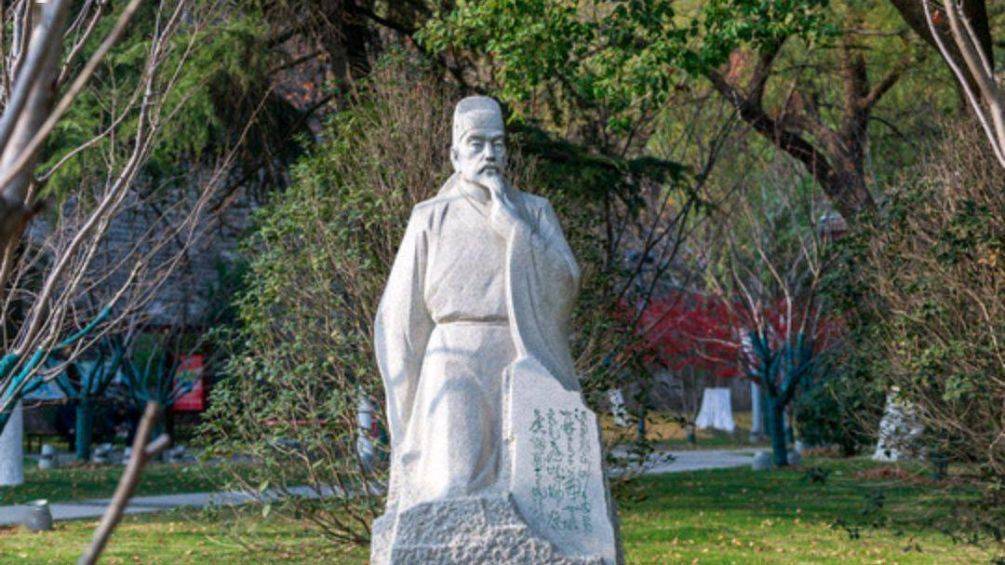

���D���Ї��Ո�W(w��ng)��

2025��9��5���������������������k�����e�С���Ԋ���K�� �����L���������д�����Ԋ֮�������l(f��)��������ʽ�l(f��)���ˡ������д�����Ԋ�Ļ�Ʒ�ƌ�ʩ���������������M����Ԕ�����x��9��14������2025��Ԋ�⡤�؎X�����}�Ļ�����ڴ��Aɽ�_�����ݡ����조��Ԋ֮������Ӌ������������ʽ���ӡ�

��һ���L�������벿��ȫ��Ԋ�����������Ƴ��������L�������������@Щ���bǧ���A��ƪ�µēu�@����ǧ�������������������ǰ��@������Ļ����������貵Ĺ匚���^��������ȥ��

�Ƹ�����Y���L�������ϻʵی�������ʽ�������������Q���r�������Բ�̫ƽ��߀�Пo��(sh��)�ɲ����ֵĸ��(j��)������ɢ�ڴ��Ƶۇ���D�ĸ�̎���������������Ĵ��ڌ��@������δ��(w��n)���������ǘO����[����

�@һ���ʮһ�����ߍ�܊���I(l��ng)����ĩȺ��֮һ�����ܱ��������������Ͷ�o·֮�������Ƴ�Ͷ�\����ԭ������ꖣ�����Ͽ��hһ�������I(l��ng)�����f����������������������(j��ng)���ߍ�܊�����ҡ�κ������Ո�t��ǰȥ�н��ϑ�(zh��n)�������L�����l(f��)֮ǰ���������ˡ����ѡ�Ԋ��

��ԭ����¹��Ͷ�P������

�v�MӋ����������־�q����

�Ȳ��]�������(q��)�R���P(gu��n)�T��

Ո�tϵ��Խ���{�Y�|����

���u���������]��ƽԭ��

��ľ�Q���B����ɽ��ҹԳ��

�Ȃ�ǧ��Ŀ��߀�@���Ż���

�M�����D�U����ч�ʿ����

�����o���Z��������һ����

��������⣬�����l��Փ��

κ�����ؚ�������p�r�L��������������������������Ӌ����߀���^��ʿ�����˸F־������κ�����������v�Mɳ�����������I(y��)���h��־������Ͷ�P���֡��Ė|�h�����೬��������������ż�����@Ҳ����������峯ĩ�����´�y�r�x������ߍ�܊��ԭ��֮һ��

κ�磨�D���W(w��ng)�j(lu��)��

κ�����ߍ�܊���g����һ���c�Ƴ��锳�����ښw��Ƴ�����Y�s��Ӌǰ���������ԶY��������������ؕ�ة����ί�������н��ߍ��f�����������@κ��O��Є�������ч�ʿ�������Q�ġ������D�U�������Y��֪��֮�������ڌ��o�����Ą����Ќ������ڔ_��֮�r����֪��֮��������һ�Zǧ���������x�ļ��������A���ӣ����f������һ��w��Ƴ����������I(y��)������������{���w�����ɞ��Ƴ��ĵ����Ɍ���������(zh��n)�������n�����ա����Ӣ������λ�O�˳���

κ����ʷ���������μҺ�ʷ�W�ҵ�������������Ԋ�˵������ﲻ���ŵ���̖�������@�ס����ѡ����ⲻ����ȱ���N����ՓԊˇҲ��ƽƽ�����Թ�����������Ԋ�x������������һϯ֮����ԭ��o�����@�ǡ������_����һԊ����

κ�����L�����µ�һ���߸裬��������һ��Ԋ���������\��ǰ�ࡣ�Ƴ�����Ԋ�c�L�����Ĵ˽�����һ�����ɞ���y(t��ng)�Ļ���һ�����ɷָ���ЙC���w��

�ʵ�ϲ���ČW����Ԋ�����Ƴ���ǰ���s��һ����Ҫǰ����

�⽨�r������߽y(t��ng)���ߵġ���ζ����������ֱ��Ӱ푵�����������L�����ڷٕ��������ʼ�ʺ��T���ټҵĝh��۽y(t��ng)�ε�������Dz����ܳ��F(xi��n)ʲô��Ԋ�˵��������Ƴ����v�λʵی���ԁ�ĝ���dȤ��������Ԋ�@һ�ČW�w�õ��w�ٰl(f��)չ�Ͳ����d����

��̫�ڣ��D���W(w��ng)�j(lu��)��

�Ƴ��ʵێ����˶��܌���Ԋ��ˮƽ��ߵ�����̫���������������W�ߺ���(y��ng)���ڡ�Ԋ˒�����u�r��̫�ڵ�Ԋ����հ���A�����ǽ��������@������ܹ�Ȼ��һ�����������ݼӳɣ���ֻҪ�x�^��֪����Փ��Ԋ����̫�����Ѓɰ�ˢ�ӵ��� ���_��ȫ��Ԋ������һ����һ퓵�һ������̫�ڵġ��۾�ƪ�����������}��֪�����@��Ԋ�����������Ǿ����L����

���۾�ƪ����һϵ�нMԊ������ʮ�����������������ǵ�һ�ף�

�ش��۵�լ�����ȉѻʾ���

�_��ǧ�����x�m��������

�B���b�ӝh���w�^����̓��

�����[���I���L�����_����

�̶���ʮ�֣�һ���ۂ���������ݻֺ���ƶ��L�����SȻ����������������

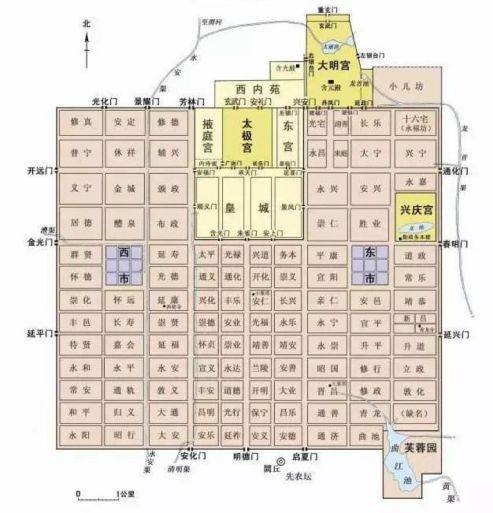

��(j��)���C�����r���L������e�_84ƽ���������ஔ�����山���ǵ�1.4�������H�Ǯ��rȫ����һ���������Ҏ(gu��)ģ֮������(j��ng)��֮���s��ȫ���緶����(n��i)Ҳ�ǔ�(sh��)һ��(sh��)�������Q�����䌍�ġ��������ġ���

���L���Dz��և�֔���Y(ji��)��(g��u)���Q���������R���ǃ�(n��i)�ϱ�11�l������|��14�l������Ѿ���סլ�^(q��)���ֳ��������R�R�ġ�108���������v؞?z��i)ϱ�����ȸ����_150�����������ݼ{���8�v�R܇���{�R�(q��)������ͨ���¡������L�����Dz����ڵ������е�����������Z�Ƽ���߀�����ˡ��|�С��͡����С��@�ɂ��������̘I(y��)���������I�|�������f������Դ�ڴ���

���L����ƽ��D���D���W(w��ng)�j(lu��)��

������ힴ��Ƶ۶��ĉ��^��ɫ���fǧ�����ͬ�r��혎���һ���Լҵġ�������լ������̫�������ڮ��������顰����ِ�w���Ĵ�������

�Ƴ��������꣬��κ�����������ǘӄ���Ӳ�ʵ���Ʒ���ٔ�(sh��)��Ԋ����Ȼ�������컵��p���������\�����ČWʷ�ϰѳ���ǰ��ʮ�����ҵ�Ԋ�L���Ԟ顰κ�x��������푡���ֻ�Ю��������Ľܡ�����������R�����c��e�������ĉ����ŽK�ڳ��F(xi��n)�����ڵġ���Ԋ����

�������Ľܡ�������H�I����Ԋ�����c����λ�С��Ľܡ�֮���������t�dz���Ԋ�����o���h����ϯ��V��

��������������(sh��)�˵ĵ�һ����(y��ng)��������ƪ�����ġ������w���Լ��Ǿ��@�Gǧ����ġ���ϼ�c���F�R�w����ˮ���L��һɫ�����s�����������ں���߀��һ�ס������wԊ���������ı�ɫ����һ����ŵ�Ԋ����

�������D���W(w��ng)�j(lu��)��

����������ƽ��ǰ���������X������ֱ�Ǵ�����ˬ�ĵ����ǣ� 6�q��Ԋ��9�q������12�q���L����ʿ��Ԫ�՞�������W�˲���һ���������{��14�q�ϕ��������]��16�q�볯������γ�ɢ�ɣ��ɞ鮔�r�����p�ĹنT�����õ��Ƹ��ڵ��c����P��

���ˎ�ʮ������һ݅�Ӳ����ĸ߶�������ʮ�������������Ȼ��СС����Ҳ�П����������漮�{�����T����ɽ���ӽ�����o�p�p�ͱ����x�l(xi��ng)������һ��ȥ��ǧ��֮����L���ϰ��������H�ݶ�������߅��ƽ�r�ܽ��|���ģ�ֻ�Ўׂ�������

ij����һλ�նŵ��ٸ����hξ�������x�_�L����ǰ���Ĵ����������������������ġ��Ͷ��ٸ�֮�����ݡ��̈́e��

���I�o�������L�������

�c���x�e����ͬ�ǻ����ˡ�

����(n��i)��֪����������������

�o������·����Ů��մ����

���ͬ�Ӷ����h�x���l(xi��ng)�ġ������ˡ������L���������Y(ji��)��֪��������֮�����mȻ�x�e�������˸Ђ������ĺ�֮��(n��i)���ֵ������x�ؾ����L���v���fˮǧɽ�����кΑ֣������������s�z���]�С���Ů��մ�����Ŀ�������ֻ�Њ^�l(f��)���ϵĺ��~���š����^���_��

�r��������������(n��i)��֪�����������������ѳɞ����ѷքe�r�˴˄�ο�ġ����䡱�������c���ٸ�֮�g����һ�����x��Ҳ���ǂ�����L�l(f��)������һ�������h������ӛ������

�Ƹ����������꣨��Ԫ683�������p���Ĵ�С����Ӱ�̤�����L���ij��T����v��ŵ������ñ�����Mʿ��Ҳ����һλ��s�ĵĴ��Ƶۇ�����(w��)�T��

����L�l(f��)�����IJ�������Ӱ����L��Ư�������������˲���Ԋ���s�]�����p���P(gu��n)ע��

�ìF(xi��n)�ڵ�Ԓ���f����Ӱ��ǂ����͵ġ���־���ꡱ�������Mǻ�ğ�Ѫ��һֱ�������Ч�������������Ҫ�ҵ�һ�����C��������Լ����������������Ԍ�������һ������ȥ�|�л���r�I��һ��������Ȼ����F(xi��n)���ijԹ�Ⱥ���V�l(f��)Ո?zh��)����f�Լ��Ǫ��������������������L�����ľƘ��_��������Ո��Ҷ���������

���գ��挦�M����������Ӱ�ֱ�Ӱ���������һˤ�������Լ��ı��⣺�Ҍ�����ʲô�ě]�dȤ�����������L���nj�Ԋ������������λ��������Ҋ�C���������ij���Л]�вţ��S������ȡ���A�Ȝʂ�õ�Ԋ�壬�ְl(f��)�o�ڈ��T����

��Ӱ��I�٣��D���W(w��ng)�j(lu��)��

���һ����߀��]��ţ���_�����ú���������Ӱ���һ��֮��(n��i)���A�綼�����r���������þ־��L������˾�������ČW�uՓ�����m�x������Ԋ�ĺ�ٝ�@�������Q�������ӌ����؞��������ڡ���

��(j��ng)��һ���О�ˇ�g(sh��)����Ӱ��_��������Ŀ�����sҲ�]�_������Ŀ����

�f���_����Ŀ������������_�����������f���]�_��Ŀ�������������Ԋֻ�����A�������ĉ��ϵĵ�λ�����]�ܽo�������ϵĵ�λ������Ӱ�������Ҫ���Ǻ�����

�L���Ǹ�����ƽ�Ļ������米������ӿ�İ�������֮�߱��������߹ѣ��t���𠎸����������t�Ƿ������Ƿ��Ȅt��\������\���tԎӋ��������֮ͽ�q�~֮��ˮ��������]����Ӱ��@�����������ߵ�λ����

��t���f�qͨ��Ԫ�꣨��Ԫ696���������M����������Ӱ��ԅ��\������������Ļ�����S܊�������������ǂ����͵Ĺٶ������Ժ��昷һ�����I(y��)��(w��)ˮ��ĩ����������܊����Ҳ���������Ӱ�ֱ���M�G����������������

�����Ը������Ӱ����Ӱ������E���������_����������������������Ē���˿ڵġ��������_�衷��

ǰ��Ҋ������

��Ҋ������

�����֮���ƣ�

����Ȼ��������

ʮ����ǰ����Ӱ����������������ĉ�־�����L����Ȼ�����Ĺ�ֱ�c������ע���c�ǂ��������p�����Ķ��ǵij��ø������ʮ����ľ������������ŔD����(g��u)�ݺʹ��ʼ�K��Ӱ�S����

��������Ӱ���38�q�ĉ�����Ļ����䣬�o�w�l(xi��ng)�������ԽK��

���������������ģ��s��Ⱥ���貵�ʢ��Ԋ���c���˵�һ�|����

�_Ԫʮ���꣨��Ԫ728�����ьò���֮����Ϻ�Ȼ��Ȼ�]�ܿ����Mʿ��

�ᵽ�Ϻ�Ȼ���ČWʷ�o���N�ϵĘ˺��ǡ�ɽˮ��@Ԋ�ˡ���߀�еĕ���ǰ�����һ�L�������۵Ķ��Z���^�՜Y��֮����һλ�ܳ���ɽˮ��@Ԋ�ˡ���Ȼ���Ϻ�Ȼ��������֪�����²������@һ�Q�^��s�������՜Y���䌍���������|(zh��)�ϵą^(q��)�e�ģ������ǡ������嶷���������������o�ٚw�[��@�����Ϻ�Ȼ�K��һ�����ڞ���˶���̎���ߣ������뮔�١��Ă����������M����Ԋ�ĵ��������g��

���p�r���Ϻ�Ȼ��Ҳ�ǂ��������������ġ�����������ʮ���^����ǰ�����ݡ����ں�����ꖵ�¹�Tɽ�^���[ʿ������������Κv�L���������@�Εr�g��(n��i)���������������т��Mʿ���ڵ���Ϣ���������������a(ch��n)�����dȤ�������_Ԫʮ���꣨��Ԫ727����һ���������L����̤���˿��e������

����Ű����Ϻ�Ȼ����Oɽ���˕r�������ѽ�(j��ng)���L���Ļ�Ȧ��С���������c��������S�������g���˶��н����������Ĵ����Ȼ�ஔ֮��������ȥ�K��ɽ�[�������K���е����в�������ֱ����ʵ��ϕ����֛]���ǂ������������˾�ľ����(n��i)��֮�С�

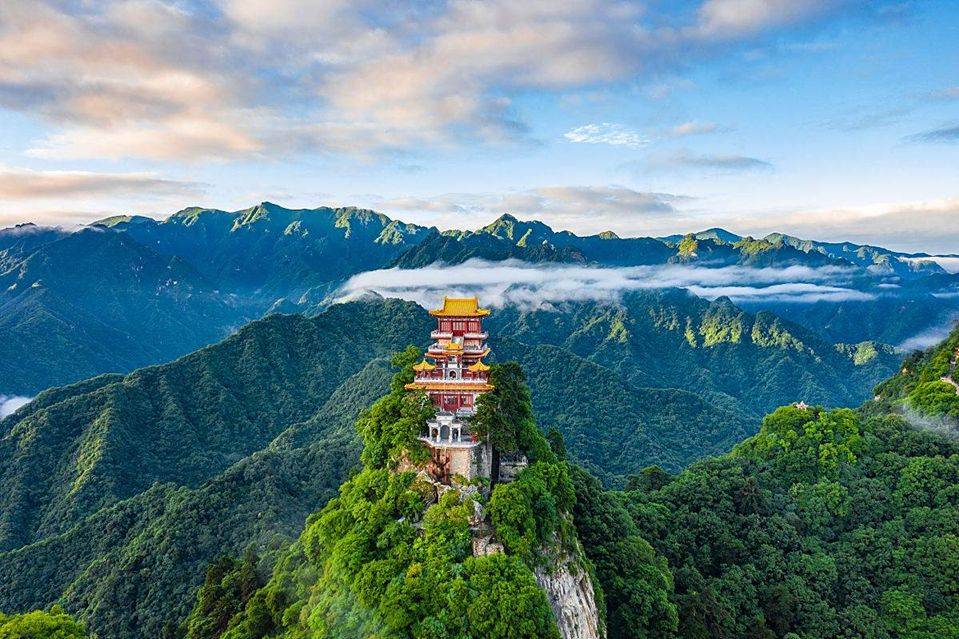

�K��ɽ���D���W(w��ng)�j(lu��)��

�ø炃���S���������Ŀ�����������ȥ����Ⱦ���ƨ��߀�]�����������ˁ�����{����

�Ϻ�Ȼ��֮������ֻ�ܑ�(zh��n)��(zh��n)������ͬ���Sһ����Tӭ�ӣ�������Ҋ���Ϻ�Ȼ�������H���dȤ���f����Ȼ������ة��������һ��Ҳ����Ԋ����ʲô��Ԋ�o�����p���p����

�Ϻ�ȻͻȻ���X�����@���п��ܾ��������\��һ��ʮ��·�ڡ���������һ�M�������һ�םM��ί���ġ��qĺ�w��ɽ����

���I���ϕ�����ɽ�w�֏]��

�������������ಡ�����衣

�װl(f��)����������ꖱƚq����

���ѳ��������ҹ��̓��

Ȼ���Ϻ�Ȼـݔ�ˣ��@��Ԋ���]�О����A�������ڵ��p�R�����߷����ܲ����d�����������Լ��]�������s�fʲô���ӗ������C�����o���ˣ����Լ������÷������@Թ�������������M�д�����

�Ϻ�Ȼ�K��һ������־������Ԋƪ��Ĵ�ֻʣ���˻��t���G���L�����Z��������������һ������ͨͨ�ĹنT������Ԋ���s����һ�����A�M�����@Ԋ������һ���˵IJ��������QȡԊ����һƬ�����������ƺ�ͦ������

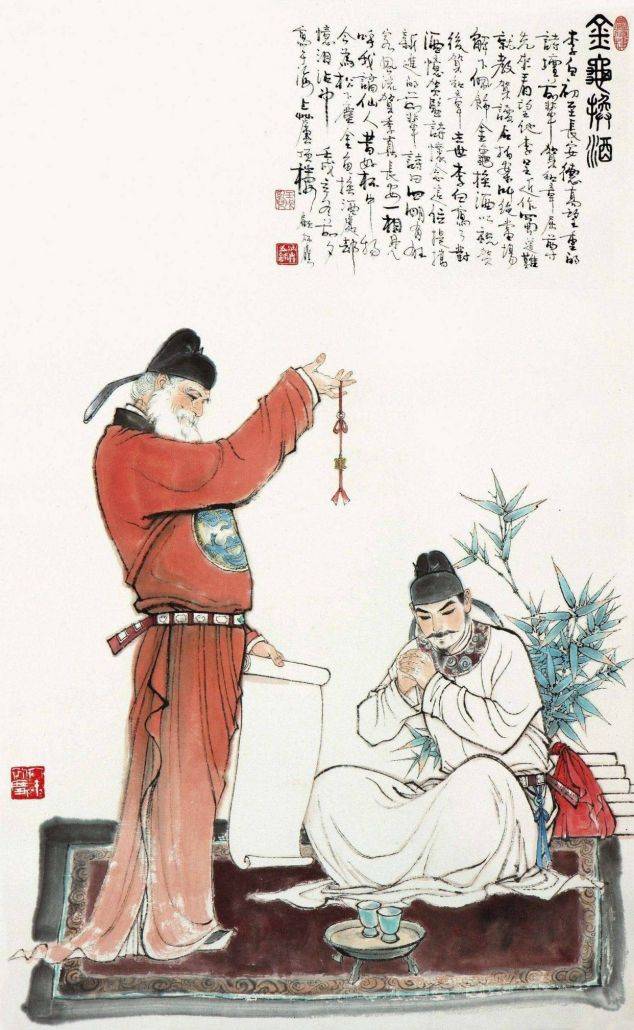

�쌚Ԫ�꣨��Ԫ742�����ؕ��O(ji��n)�R֪���ھƘ�Ո���ѺȾ���żȻ������һ��������

�����������@���ˣ������������ʎ���b�������������~��һ���������µ�һ���ˑB(t��i)�����R֪������Ԋ�������J�؏��@���˿����³���Ԋ��������ˇ����������@�����A�����ǰ���Ո���^�����Ϳ͚���ԃ����������������������l��Ԋ��

�����f�����������ף���Ķ����Լ�����Ʒ���S���ó�����·�y��������y�������M�ơ���һ�BԊ����Ո�R֪���^Ŀ��

�R֪������ף��D���W(w��ng)�j(lu��)��

�R֪��ֻ�x�ˎ�����صױ���IJŚ����۷���ֱ�������������ġ�ֆ���ˡ���������Q����������]�o��������߀�������˾��X���I�εĕr��l(f��)�F(xi��n)�X�������R֪�±�����qԥ����ϵ�����g�Ľ���?sh��)��~��

���Ҋ�����������������麲�ִ��t���O�܌�����������ÿ������������Ѳ�Θ����S���ˆT�У����ٲ��������Ӱ��

һ�գ������ڔy���F�����d�c�m�ij���ͤ�p�������˂��ʂ���ݸ��������d���������������m��Ҫ����(chu��ng)�������¸��~����״�Pһ�]�������������ġ���ƽ�{(di��o)����

�������ѻ�������

���L����¶�A�⡣

����Ⱥ��ɽ�^Ҋ��

�����_���·���

���滨�⣬��Ԋ���ڞ�һ�w����Ȼ�����ֻ�З��F���@�ӵĽ^���������Ů�?sh��)����@�ӵ�ٝ����Ҳֻ������@�ӵĽ^���������Ō��ó��@�ӵ�Ԋ����

��������Ȼ�����������ׅs������������L���������x�����^��������Ը���o����ʹ待^(q��)�������h��һ���ı�ؓ������̫�b�h����

�����ڐ۲���������@�����}�M���IJ��˅s�������IJˣ��mȻ����Ԋ���úܺã������·�����������ҪԊ����������ǂ��r��������t�������E���������ߵ��ă�����������ֻ�йو��ǂ������������L�����H�]����ʲô���������������˲����ˡ�

�쌚���꣨��Ԫ744��ĺ������ױ������ڡ��n���߀��������һ�P����s����Ȼ�x�_���L�����˺�������v����ĺ����v��Ԋ�����mȻ��;��ⶡ��ѲŲ��������½K�����s����˟o��(sh��)�˶��wĽ��������

�������Ԋ�Ĵ����~�������@�����ŏ��P����Ó���b�Ŀ�������ʿ��ֻ����ʢ�Ƶ��L���Dzſ��ܳ��F(xi��n)�������������֮̎������������������ô�����bǧ�ŵ�Ԋƪ������������ӡ�ڹ�������ǷN���^���~�ľ����������@���g����ڰ���Ҳ�����h�Էe�O�^�l(f��)���ˑB(t��i)ȥ�挦��

�@Ҳ����ʢ���L���o�����µ�ӡӛ��ǧ�����g����������һ����һ���Ї�����ƴ�����ϣ�Ц��������

ʢ�ƴ�Ԋ�˺����и߹���������Ϻ�Ȼ���Dz��½K�����Ÿ��������gֻ���^֥��������m��ᯅ��t��ֱ��������_ʼ���\��ͨ��Ωһ�����������S��

���S���Hһֱ�����٣�����һֱ�����Ǿ�����Ȼ�������̫�ס����Ö|ɽ�x��ʯ�����ՄЦ����ɳ���ĺ��~�Ⱥ����Ÿ����¾���˴������ʹ�L�״������������������S��Ԋ�Ѕs��һ��ɽ��ˮ�����B�Z���㣬�]��һ�z���������Ě�Ϣ�����ֻ�����S����Ԋ������Ԟ�����һ�����ɽ�ֵ��[ʿ���������Ӹ�λ�Ĵ����

���S���D���W(w��ng)�j(lu��)��

���Sһֱ�����՜Y���������������]���՜Y�����Ěw�[�ėl�������ڸ��H��ʣ��L���縸������������B(y��ng)ȫ�ҵ��ؓ��������������Ͱ���ӿ��e�������Mʿ�����ˮ���......����������κ�I������ɽ�֣����L����ʮ����ľ������ģ����^����һ�N���ԷQ֮�顰���[���������������������������h��Ԋ���h������Ұ���ϰ�ֻ�Ǟ�����ǰƈ���������Ѷ���֮��

40�q���������S���L������ĽK��ɽ�нo�Լ�����һ���e�����Q�顰�y��ɽ�f�����@����������݅�ӵ���������Լ����`���е�������

�����ġ�ɽ�����ԡ�һԊ���������y�����µģ�

��ɽ��������������

�������g������Ȫʯ������

�����w�Ů��ɏ���O����

�S�ⴺ��Ъ�����O�Կ�����

�@�Ǫ��������S��������ֻ�п�ɽ���ꡢ������Ȫ���������ɵغ������M��]�����A��ጷ��`�����mȻ��������Ӌ�͕r�ֲ��ò��������������y��ɽ�f�������ԕ��r�ҵ������ĸ��X��

���S���y���D�����D���W(w��ng)�j(lu��)��

���һ�����ΏV�����ͬ�r�����S��Ԋ����Ÿ����Ϻ�Ȼ�������g���R֪�������m�ȶ��н��飬Ω���c���S�ǂ����⣬�����mͬ������������_��ʮ��֮�����s�]���κν�������(j��)�����W�߿��C�����˲��H�������R���������ܸ����]Ҋ�^�档����ԭ�������S��������S�Ă��ԣ����]������~���^�Ļ��_��Ҳ�]�жŸ��n���n�����������K��һ�������ӱܬF(xi��n)�����������Լ�����һ��ɽˮ��@֮�У���Ը�c�m����̫���b�O���s�ֲ���ȫ���ĵ�Ͷ��ɽ�֣�ֻ�ܡ����[�[�ڳ�����������O������̎�B(t��i)������Ȼ�y���c�����˺�����

���S�@�ӵ��Ը�ӑϲ�������ɷ��J������o��(sh��)�������ṩ��һ�Nƽ�o�غ͵�����ģʽ����(n��i)������֮�r����ƽҲ��ʧ��һ�N�x�αؽo�Լ����Ӿ����(n��i)���أ�

Ԋ��������u�r��ף���������c���߷�ᄳ����¹������µ����և[�Ʉ��⣬�C��һ�¾Ͱ낀ʢ������

��ô���֮�������낀ʢ�������l�����ǣ��Ÿ���

�Ÿ�����������Sһ���������Ⱥ��H�v�^���_Ԫʢ�����͡���ʷ֮�y���Ĵ��Ƶۇ��Ɏp�廬��ȵ�Ҋ�C�ߡ����cǰ����һ�����ɡ�һ�����𡱲�ͬ���Ÿ���һ���������x�ϵ�Ԋ���ˡ������ĹP�|ʼ�K���ڬF(xi��n)��̎�������ԉ�����ĺ���ȫ��Ԋ���B�����x������һ���L���ǵ��d˥ʷ��

������Ĵ���^���Ÿ��ڄ�(chu��ng)���υs�c���K���S�P(gu��n)�е�ż��ͬ���������ǡ��������씈���¡������ͳ��ۉ���߅����������s�y�����X����Щ���Ќ��H���Ÿ����Ąt������������Ҋ���£��������P�µ��L�������С�������֬���װ�����˽�}�[���S�������x����Ҳ�С����T�������·�Ѓ����ǡ���������

�Ÿ����D���W(w��ng)�j(lu��)��

�쌚ʮ���d����Ԫ755����ʷ֮�y�ı��l(f��)�����Ƴ����\���D(zhu��n)���c���r���ĺ���������ױ��������S������һֱ�������������������x�ĶŸ��Г����ˡ���Ԋӛʷ�������Σ��Ҍ���ӛ����˴����L���x�͉�������һ�桪���Ɣ������

���C������Ԫ�d����Ԫ756�����£��L���S����܊֮�֣���ʷ��܊���L�����д��������������v��ٳǣ��L���ǎ����Ğ�ƽ�������£��Ÿ�ð�U�����`���]Ҋ�µǻ������C�����s��;�б���܊��̔�����������ֱ�Ѻ�ͻص��L�����|��������������ˡ�������Ԋ��

����ɽ�������Ǵ���ľ�

�Еr���R�I���ބe�B�@����

����B�������ҕ����f����

���^ɦ���̣�������������

�@���ǶŸ����^��֮̎����������(zh��n)�������IJ�˻���ߵغ���̖��˦��������ֻ��Ҫ��һ���������ûʵĶ��ǽ�(j��ng)�ܑ�(zh��n)�yݱ����������K���猍����ġ���������ܼ���o��(sh��)�˵ļ���֮���������X�ؼ��뵽�l؟��(zh��n)�����ֿ���܊�������Ё���

�Ÿ���Ԋ������ʢ���L������һ��ӛ������һ���h���ķ������������������Ľ�(j��ng)�v�s�ɾ���ǧ�ﲻ���Ԋ�I(y��)���@�������˵IJ��ҡ�����IJ������s��Ԋ����������

�Ƶ���ؑԪ���꣨��Ԫ787����һ��ʮ���q�����ꎧ������Ԋ��������L�����������Ԋ��r�ļ��T��

rՈ�����M�����������^���f�ϵ�Ԋ�壬��Ҋ�����ǡ����ס�������Ц�������_��Ц�f�����L������r���F����Ҫ���ӡ��ɲ����ס�������

Ȼ���_Ԋ������һ�ױ��ǡ��x�ù�ԭ���̈́e����

�x�xԭ�ϲ���һ�qһ�ݘs��

Ұ������M�����L��������

�h���ֹŵ������ӻij���

�������Oȥ�����M�e����

�x���Ԋ��r�@���^ֹ���f�����܌����@�ӵĺ�Ԋ���@����߀��ʲô�ط���ȥ���˵�����

���ף��D���W(w��ng)�j(lu��)��

�����ڶŸ����������������ƺ�����ڤڤ֮���������^�˶Ÿ����µĴ��죬�ɞ���һλ�ܳ��ĬF(xi��n)�����xԊ����ؑԪʮ���꣨��Ԫ802���������������ؕ�ʡУ���ɣ��_ʼ����ʮ����Ļº�������

���p��ʢ�İ��������O��ı�ؓ�����c����Ԫ𡹲ͬ�l(f��)���ˡ������\�ӡ��������ˡ����ºϞ�r��������Ԋ�Ϟ��¶������Ŀ�̖����Ԋ������������r�ס��������²���֮������Ԋ���ӛ䛬F(xi��n)�����S���r�£�����Ԋ���ǂ����������������

Ȼ���e���ԝ�������ע���ǹª��������ąȺ��@���˸����Į���(qu��n)�������s���L�����Hȥ���ݣ������Ž������˵ط��٣����صĴ����ʧ�������J��u�u��ĥƽ��Ԋ�LҲ�u�uÓ�x�F(xi��n)�������������w�[�ķ����D(zhu��n)����

�ܶ��ČW�uՓ�����u���������Ժ�˼�Mȡ����������ʮ�q֮���B��Ԋ�������ˡ����@�����ǰ����e������������e����ʼ�K�����h���־���Ǖr���s��ؓ������

�����c�n��������Ԫ�������a��Ԫ���˹�֧ͬ����������Ԋ���������@��Ԋ�������һ��ȥ���ġ��������x����Ҳ��־������Ԋ�������Ļ����ɽ���в��˳����L�������o�o�ȴ��������µ�һȺ���p�˵ĸ�ԁ��

10

�o��(sh��)�Ƴ�Ԋ�����L�������^���E���������������L���L�����ش�Ԋ�˅s���������������������������

�����ǂ����������游���Ƶ��������������Ԫ������������Ķ��ӡ�����������˂�������������Щ���t�ƾG�ľ_��֮�����硰���U�Uʮ��������ޢ���^���³�����ʮ��һ�X�P�݉����A�����DZ�������������s�ƿ��o����Ψ�X��ǰЦ���ɡ��ȵȣ�����o�����ϡ��L�����ӡ�����ʎ�~�͡��Ę˺����ⲻ֪�@ֻ������A�棬��������B����Ҳ�ǂ��n���n��đ�(zh��n)�Լ���

�������D���W(w��ng)�j(lu��)��

������ʮ���^�r���������ڡ������m�x���н���S�����س�������ʷ�°��S���d��ľ�������ؔ?sh��)Ļʵ��ƾ��������������ײ�����ð��������Ԋ�����s���@푑�(y��ng)�˺��ߡ����ºϞ�r��������Ԋ�Ϟ��¶������Ŀ�̖��

�����ں͗��F���Đ���������ڮ��rһֱ���˂�����һ�μ�Ԓ���b�������s�ҷ��������֮�����¡��^�A��m���^��������س��S�����ڞ�����Ľy(t��ng)���߂����M���Y��ֻ������혷��������ǰ;����������Į���P(gu��n)�ģ�

�L�������C�ɶ���

ɽ�ǧ�T�ε��_��

һ�T�t�m����Ц��

�o��֪����֦����

���M�o��(sh��)����������ֻ���\��һ���o�P(gu��n)�oҪ����֦���Բ�����һЦ�������ڵĻ�����ɫ�����F�����ь�������o���SȻ���ϡ���ǧ��һЦ���ı����DŽӵض����ĝO�ܱ�������������ć��ݾ����ڟo��(sh��)���@�ӵġ�һ�T�t�m���б�������ĥ���M����

����ĺڰ���������ʧ���������������o��������ȥ��ǰ���ã��������Լ���ƽ������Ԋ���Ѽ�����������������ֻ���²��������������@Щ��Ʒ�������������Ӻ�����߀���и��������߰Ѷ�����Ԋ�ľ��顶�����ļ�����ʮ�����������x����һ�������Ķ�����

�h�W������������Stephen Owen���u�r�����ǡ���ĺ�����������ƺ����h�ഺ���١�����w�P�������ă�(n��i)�ąsʼ�K�����һ���y�����f�đn����

11

����һ���ĸߚ��������������ķ��۵�����֮�����������ҹ��_�а�Ÿ���Ȼ��������İ��ׅs��һ������С������41�q�����pԊ��ٝ�p�м��������f�������݅�ӣ�Ը��Ͷ̥�o����������

�@�����p��Ԋ�ˣ��������[��

�����[���D���W(w��ng)�j(lu��)��

�����[�c�����ϷQ��С��š���������Ԋ����ҫ�۵�һ���p������������Ҳ��һЩ˽�����������[����ƽ���H�B�����������������mȻ�����y��ʩչ��ؓ���ô�һֱ�ڹ�λ���������[�s����������־�����A�����h�A܈�����u֮����һ݅�Ӷ�������λ�͙�(qu��n)�p�x���h����Ļ�����

�����[����ʷ�Ե������Đ���Ԋ�������Q�����z���MϞ��ɻҜIʼ�ɡ�����o���P�p�w���������`Ϭһ�cͨ�����溣�������МI���{����ů��������������Ī�������l(f��)��һ����˼һ��ҡ����Ǽ������Ե��������������[���r�ֺ�������ͬ�������Լ���˼�����sҲ����Ӱ����������������һ�ӣ��]���˰������Ŀ��Į�һ������

�����ڴ�����꣨��Ԫ832���������[���L����(y��ng)���������c�������Z�M��ì�ܣ�δ�ܼ���������������������I(l��ng)���������ٴ��M�����s�ڷ��̕r���B�d���������������һ����ҹ����������һ�ס����꡷Ԋ��

�����L��ҹ���������ͳ���

���l(xi��ng)��ˮ�أ��w����������

�����ꡱ�Ǽm�p�����[һ���ġ�ţ���h�����ķ��h�����ͳ�����L���ܵ��ŔD���A܈�������y�Ԍ��F(xi��n)��ؓ���롢�ѲŲ����đ����������l(xi��ng)��������������Ěw�����Dz��@־�ɵ����þ�������߀�X�á��w�����ˡ�������(y��ng)ԓ�p�ŗ����˅s������(y��ng)ԓ�وԳֵ���ȥ��Ȼ���F(xi��n)���ǚ���������Ꚉ����¶�����ǟo�ĻÜ�͐�����@��Ԋ���������[��̎�����ƕr����������挍�Č��ա�

�^��ã�n���ġ����Ꚉ�����������^���硱���b�b�o���������[�ƺ��ѽ�(j��ng)��ǰ��ʮ�꿴���˴��Ƶ�ĩ·��

12

�f�f��Ԋ���f��(y��ng)��ĺ����������s�ͺܶ�Ԋ��һ�����Ś�v�M�sʼ�K�^���˿��e�@һ�P(gu��n)������Ư���ĺ������ǽ�����

�V��Ԫ�꣨��Ԫ880�����S�������x܊�B�m(x��)������������P(gu��n)���L�����_ʼ���c�Ƴ�܊꠵���䏑�(zh��n)���L������һ�γɞ��(zh��n)���y�x֮����

�c�H��ʧɢ���f�f���H��Ҋ���˝MĿ������L������������Ҋ���Ќ����LԊ���؋D�����������С����r��ʢ����]���eĿ�����o��������(n��i)������\�C�������̤�M����ǡ��ľ�������(zh��n)�����������؞�(z��i)�y��ǧ��֮���x֮����ʹ�˻�����@��

�f�f���D���W(w��ng)�j(lu��)��

�f�f�ڽ���һ�����xʧ��ʮ������ֱ��Ǭ��Ԫ�꣨��Ԫ894���ŽK�ڿ����Mʿ��������У����һ��(w��)���mȻ�����������������\�Cǰ�̾��ڲ��h��������������f�f߀���ڻص��ϼ��L�����Ʒ��ˡ����á��L���f�һԊ������(zh��n)���M���˱����Ŀ��V��

�MĿ���ﴺ������

���r���¸����ġ�

܇݆�R�E�������

ʮ����ǟo̎����

�H��Ŀ�ô���һ·�E����f�f�����@���ۇ��џo������ĬF(xi��n)����֪��������܇݆�R�E������ʮ����ǡ��ķ��A�����S�L��ȥ��������Ҳ�K���Ӳ��^���vʷ܇݆���^�����\��

�������꣨��Ԫ907������ش����������������˕r�����ь����Ƹе��^�����f�f�ѽ�(j��ng)ȥ���Ĵ�������������(ji��)��ʹ���������þ͓������߷Q��������ǰ�������ˡ��_��Ԫ�ס�����������ί���������@λ�Ƴ����һλ���Q���ҵ�Ԋ�������Ƴ��������^���s���Ƴ�����֮������������p�塣

�ܱ�����Ҳ���S����

13

��(j��ng)�v����̫�ڹP�µ��ۂ�����P�µľ_�����Ÿ��P�µ�ʒɪ�������[�P�µ�˥�����f�f�P�µĵ��......һ�������fǧ���L���ǝu�u������Ϧꖵ���������һ��Ԋ����S�����Ҳ��Ȼ��Ļ��

Ȼ�����L��������o��(sh��)����ī�͵ľ���ʥ�أ��Q���˟o��(sh��)��Ԋ����ƪ��Ҋ�C�˟o��(sh��)Ԋ������ąR���ڴˡ�������һ����Ԋӛ����ǂ��r�������������¡��L�������f......��������ע��vʷ�L����һֱ���е��������ɞ����B�ӂ��y(t��ng)�ͬF(xi��n)���Ļ��Ę������Լ����������Ļ����ź��Ļ��Jͬ�ļ~����

2024��2��9�ճ�Ϧ֮ҹ�����괺����(ji��)Ŀ��ɽ��Ԋ�L�������������֕�������AR���g(sh��)�Ĵ�ӳ��£���Ԋ�ɡ���״�Խǧ��r���ػ��L�����cһ������ꃡ���Ԋ���x��ʹ�衣���ϵ����L�����c�F(xi��n)�����������ڹ�Ӱ�н��B����Խǧ�d�Ė|�����Wͨ�^ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ͿƼ��ֶα���������һ˲�g���ش��������y(t��ng)�Ļ��c�F(xi��n)���Ƽ������ں�����Щ�m���Ѿõķ��A�c�x��������һ�Nȫ�µķ�ʽ���جF(xi��n)���҂���ǰ��

��ɽ��Ԋ�L�������D����ҕ�W(w��ng)��

��Ԋ���棬�]��ʲô���L����Ҋʹ�˳�����Ԋ��������һ���x��ʢ�����d�w���oՓ�^ȥ��������ֻҪԊ�����L����һֱ����

��Ԋ֮���������䌍�������Ѻ����鿴����

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)