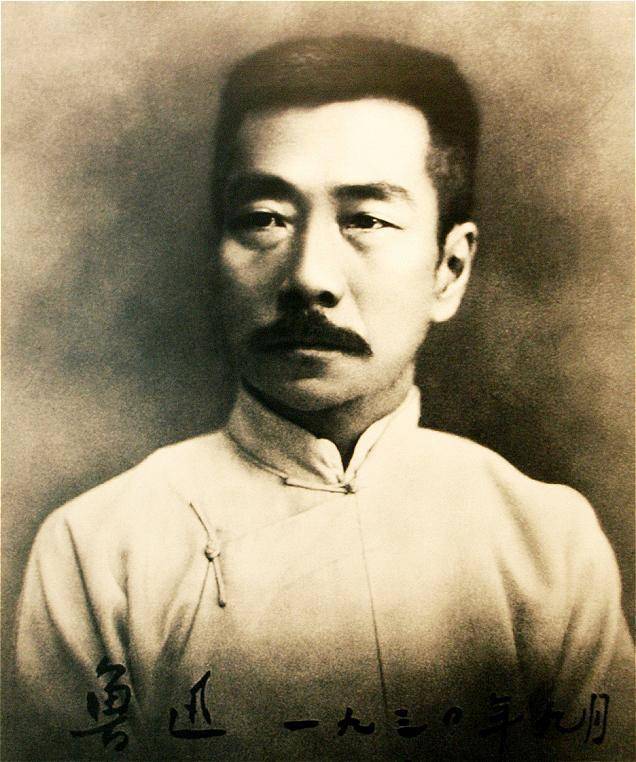

原創(chuàng) 魯迅去世的第二天,斷交13年的二弟周作人,講了一小時(shí)《兄弟》篇

1936年,魯迅去世的第二天,他的二弟周作人雖然已經(jīng)與魯迅斷絕了近十三年的聯(lián)系,卻依然如常去上課。那一小時(shí)里,他一直在講解顏之推的《兄弟》篇,仿佛借這篇文章來(lái)回味昔日的情誼。

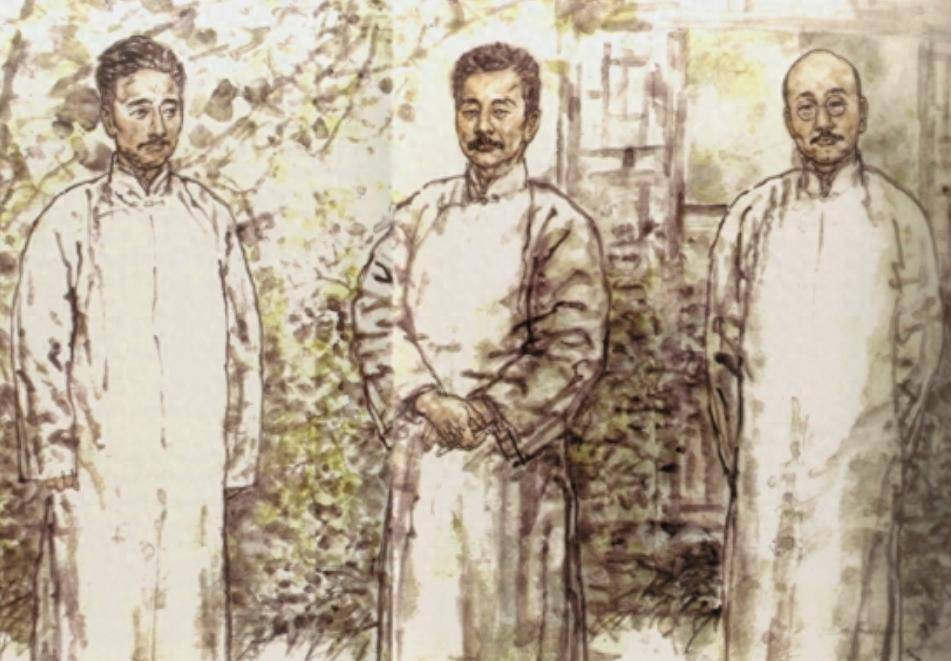

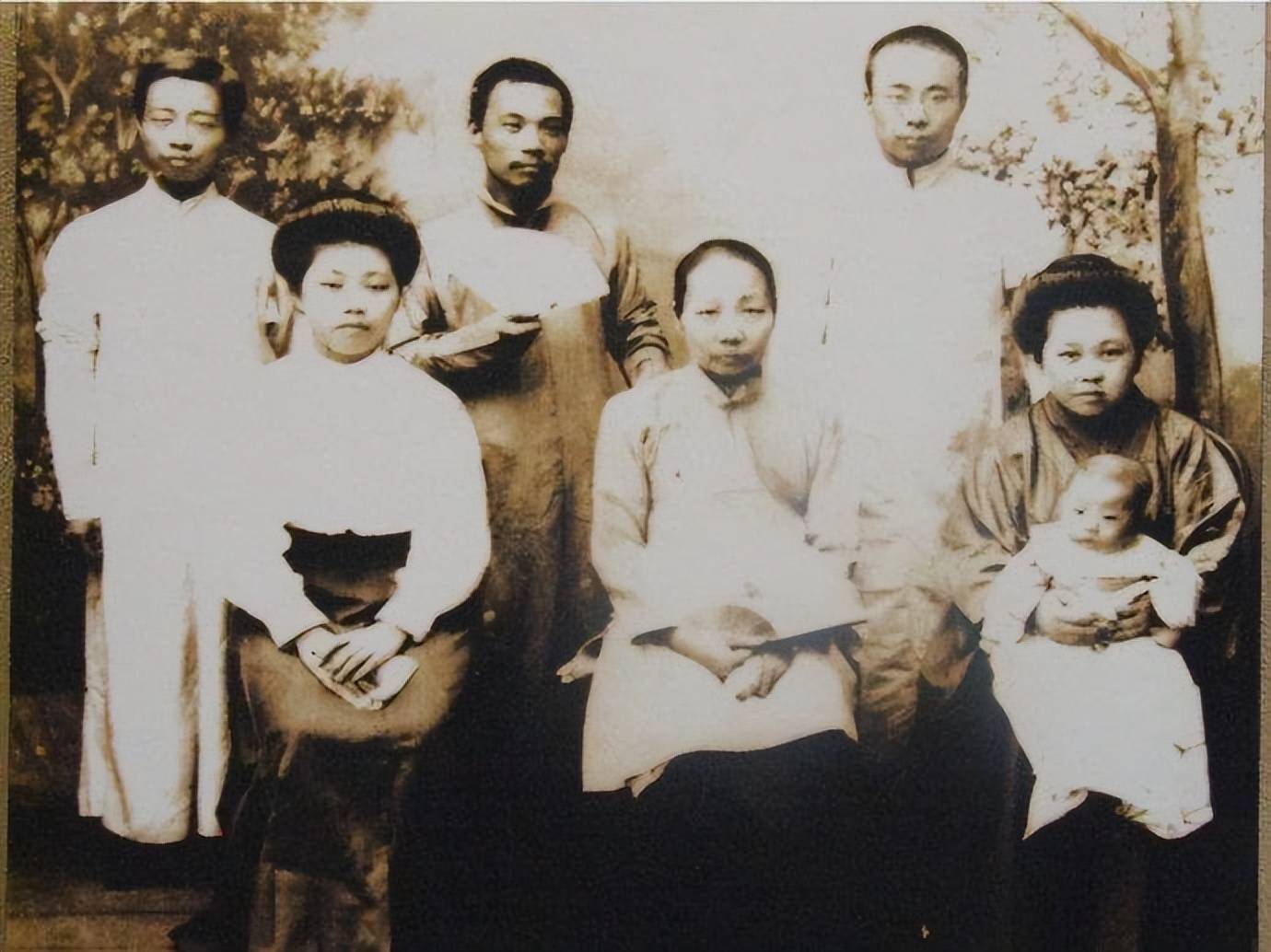

周家共有三兄弟,長(zhǎng)兄周樹人(即魯迅)、二弟周作人以及三弟周建人。在他們的童年和青年時(shí)期,兄弟三人的關(guān)系極為親密,彼此間充滿了和睦與溫情。

然而,隨著一個(gè)女人的出現(xiàn),魯迅與二弟周作人之間的感情迅速惡化,最終發(fā)展成徹底斷交,兄弟間的裂痕也由此開始加深。

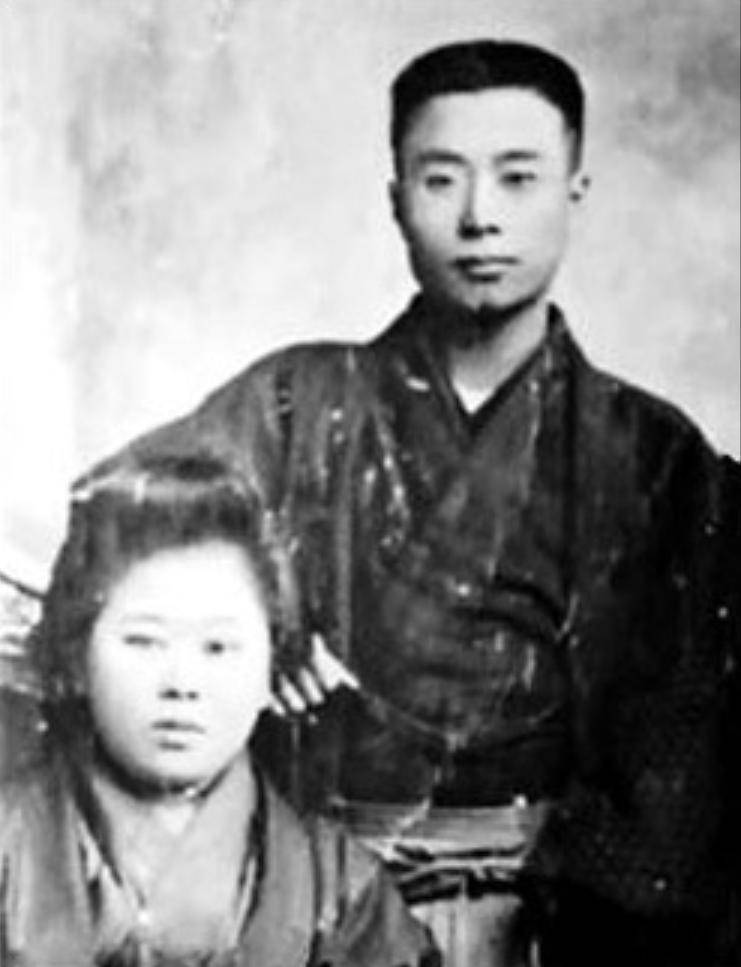

1908年,魯迅和周作人仍在日本留學(xué),兩人和另外三名留學(xué)生合租一處房子,稱為“伍舍”。正是在這里,他們結(jié)識(shí)了為住客提供餐食的日本女子羽太信子。

羽太信子出身貧寒,性格干練,圓潤(rùn)的臉龐上總是帶著和藹的笑容。她的服務(wù)態(tài)度極佳,尤其是在第一次見到風(fēng)度翩翩的周作人時(shí),便對(duì)他產(chǎn)生了好感,兩人逐漸親近,很快陷入了熱戀。

不久,周作人向魯迅坦言了自己的打算,希望娶羽太信子為妻。魯迅并未阻攔,隨后周作人和羽太信子結(jié)婚,并在日本定居了一段時(shí)間。

然而,周作人沒(méi)有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源,生活開支大多依賴魯迅的資助。

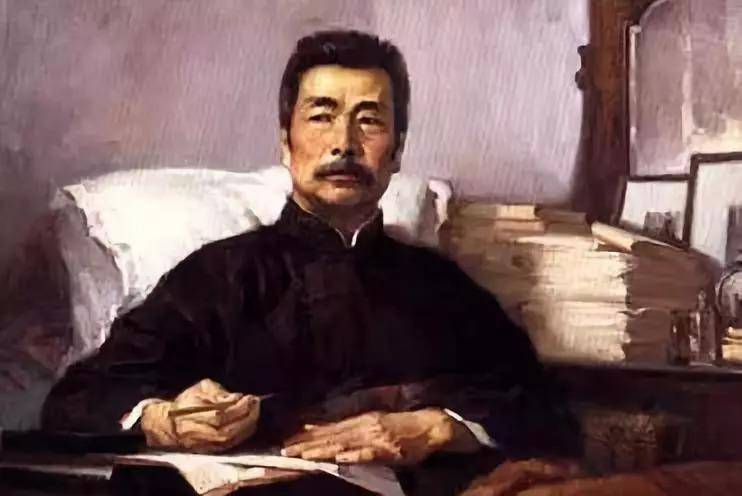

作為長(zhǎng)兄,魯迅承擔(dān)起了贍養(yǎng)母親的責(zé)任。他不得不暫停在日本的學(xué)業(yè),匆忙回國(guó)謀得一份工作。

安頓好生活后,魯迅便接母親到身邊居住,并從自己的收入中定期寄錢到日本,支持周作人一家。

盡管魯迅盡心盡力地幫助弟弟,兄弟間的關(guān)系卻因羽太信子逐漸疏遠(yuǎn)。

婚后的羽太信子展現(xiàn)出與之前截然不同的性格——不再是溫柔賢淑的東洋女子,而變得強(qiáng)勢(shì)潑辣,自私且任性。

周作人性格較為軟弱,在妻子面前唯命是從,所有家庭事務(wù)幾乎都由羽太信子一手操辦。

后來(lái),魯迅遷居北京八道灣,并將兩個(gè)弟弟接回身邊,羽太信子則成為周家的實(shí)際掌權(quán)者。

由于母親年邁,不愿再操心瑣事,家中經(jīng)濟(jì)大權(quán)便轉(zhuǎn)交給了羽太信子,家中所有開銷均由她一人決定。

那段時(shí)間,魯迅和周作人的工資都必須如數(shù)上繳,由家中統(tǒng)一支配開銷,但羽太信子缺乏理財(cái)能力,花錢如流水,很快將家中積蓄耗盡。

一度,周家陷入了入不敷出的窘境,不得不靠借債維持生活。

起初,魯迅尚能容忍羽太信子的揮霍,但她的行為并未收斂,反而愈發(fā)鋪張浪費(fèi)——她給兒子包車上下學(xué),雇傭多達(dá)七八名仆人。

即便魯迅收入頗豐,也難以支撐妻子如此奢靡的生活方式,他作為一貫節(jié)儉的人,對(duì)羽太信子的作風(fēng)極為反感。

矛盾逐漸激化,羽太信子借自己“當(dāng)家”的身份,試圖將周家多年的老傭人王鶴照趕走。

王鶴照遭遇排擠,準(zhǔn)備離開,但魯迅出面挽留,說(shuō)道:“鶴照,不要走,母親年紀(jì)大了,有你照顧她會(huì)更安心。”

傭人最終留了下來(lái),但羽太信子對(duì)魯迅的敵意也更加明顯。她表面對(duì)魯迅言辭溫和,然而一旦魯迅未能及時(shí)交薪或借到錢,便立刻流露出厭煩和冷漠,令魯迅心中郁結(jié)。

因此,到了1923年前后,魯迅已不再與弟媳同桌進(jìn)餐,而是獨(dú)自一人在屋內(nèi)用餐。

矛盾進(jìn)一步升級(jí),羽太信子為了排擠魯迅,竟在客廳大哭大鬧,撒潑打滾,甚至誣陷魯迅窺視她洗澡。

羽太信子平時(shí)十分跋扈,家中其他人對(duì)她的指控多半不信,但周作人卻全盤相信,盲目偏袒妻子,對(duì)魯迅冷嘲熱諷。

終于,魯迅忍無(wú)可忍,徹底絕望。他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,曾經(jīng)親密無(wú)間的親弟弟竟然被妻子影響,變得與自己形同陌路,甚至視他為仇敵。憤怒與失望交織之下,魯迅帶著母親離開了周家。

然而,積蓄早已被羽太信子揮霍一空,魯迅不得不向朋友借錢周轉(zhuǎn),才租到一處新居。而他在北京八道灣的四合院,則完全被周作人一家霸占。

此時(shí),魯迅身體狀況不佳。羽太信子得知魯迅搬出后,更加慫恿周作人,軟弱的周作人竟親手遞上了斷交信。

這一切讓魯迅病情加重,雖然積極配合治療,但最終留下了病根。兄弟兩人徹底成為陌路人,再無(wú)昔日的扶持與關(guān)懷,只有彼此厭惡。

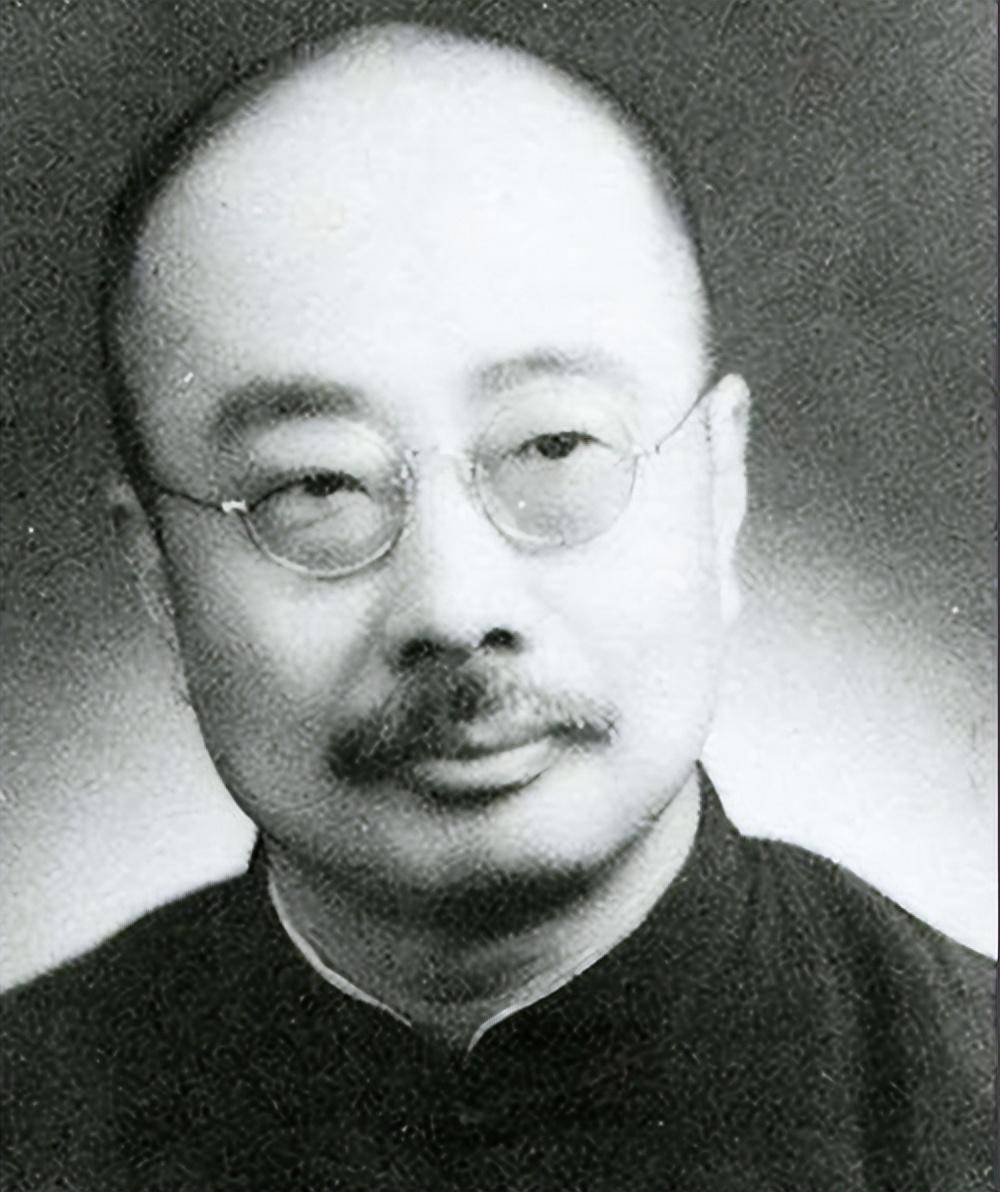

1936年10月20日,魯迅辭世。周作人收到噩耗時(shí),方才從震驚中慢慢回過(guò)神來(lái)。或許出于人性深處的情感驅(qū)動(dòng),周作人在哥哥去世的第二天前去探望,最后見了魯迅一面。

但很快,他又回到自己的工作崗位。往昔的兄弟情誼開始在心頭浮現(xiàn),他便把全部注意力集中在顏之推的《兄弟》篇上。

此后,周作人用自己的方式懷念魯迅,出版了《魯迅的故鄉(xiāng)》等作品。人生終有別離,昔日的愛恨情仇、親情與冷漠,都隨著時(shí)間漸漸淡去,化為回憶中的一抹余暉。

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (2 個(gè)評(píng)論)