��������Ď�ȫ���������ˡ�ӛ

1933�괺��(ji��)���^��һ��������糿���ʌm�����ˆT������һ�����w�ć������������Ҵ��x�_��ƽ��

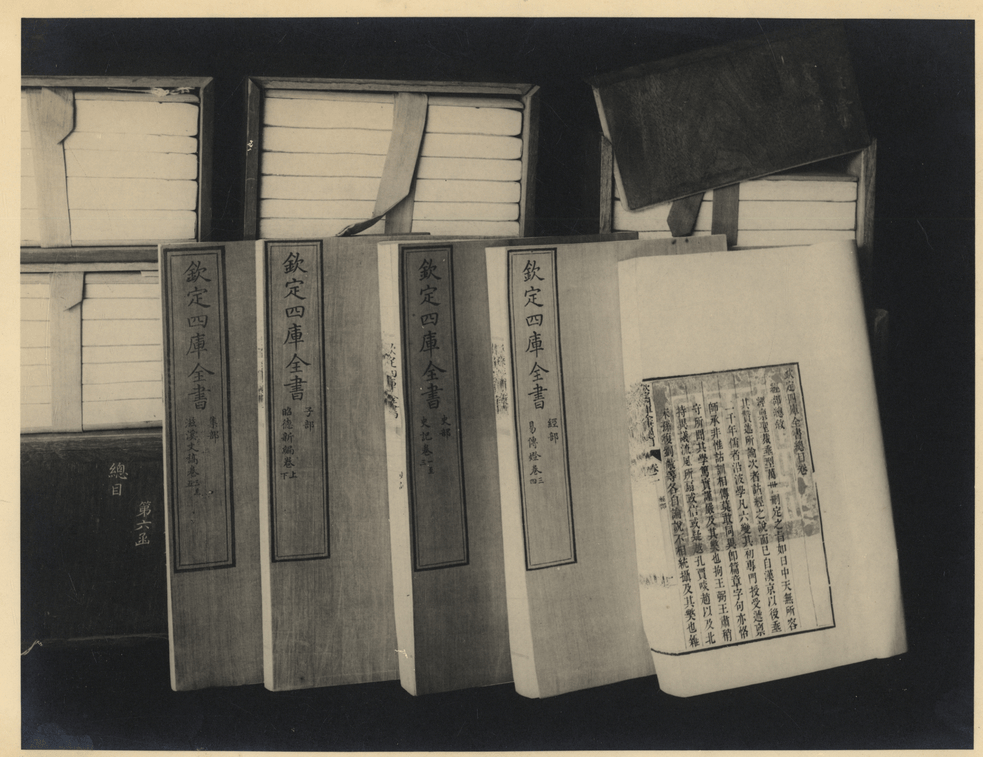

�@�������У������ĜY�w�����Ď�ȫ������

�ĜY�w�����Ď�ȫ������Ӱ�������L�߹��D��

���Ď�ȫ����ȫ�Q���J���Ď�ȫ�������������������ֳ�����������7�����s8�|�֣�Ǭ¡�r�ںĕr13�꾎�����ֽ�(j��ng)��ʷ���������IJ����������Ď족���ʌm����Ժ�о��^�T���ʌm�������w�о������L�������B�������Ď�ȫ���������A���y(t��ng)�Ļ����S�������ļ���֮�����Ї�����ʷ���������������r(n��ng)���t(y��)�������еČW�ƶ��܉�����ҵ�Դ�^��Ѫ�}����

7�����Ď�ȫ�����քe�����ϱ�7���ʼҲؕ��w�������IJ��քe�����Ͻ����ĜY�w��ʢ������ꖣ������w���A���@��Դ�w���ӱ��еµ��Ľ��w���Q�������w�����õ���������ڽ��όW�ӽ�����քe���ړP�ݵ��ąR�w���(zh��n)���������w�ͺ��ݵ��Ğ��w�����^�������w����

��ϧ�����Ď�ȫ�����ಿ�������������(zh��n)�𱻚�����20���o30�����ֻ���������룺�ʌm����Ժ���ĜY�w������ꖹʌm�������w������ƽ�D���^���Ľ��w�����Լ���(j��ng)�^��(zh��n)�y֮�����Γ����a�����˷Q�벿���㽭�D���^���Ğ��w����

�ĜY�w�Ⱦ��������L�߹��D��

���ڡ��Ď�ȫ�������ձ����J�D�Ѿ���1931��������һ����׃�����l(f��)����܊�㌢��ꖹʌm�������w�����Ď�ȫ�������߷����

�����Ҝ��������Џ͇�֮�����Ļ�һ�࣬���o�a��֮�e�����������f���Ǖr���Ї������R֮ʿ�n�����磺���Ď�ȫ���������R���ӵĶ��\��

���y���^���Q���Ļ����y���Ї����������Լ����x���ĜY�w�����Ď�ȫ�������w4�����1937�ꡰ������׃����һ������һ���_�L�^����������u���峿��һȺ�����ĺ����������l(f��)�������Ğ��w�����Ď�ȫ������ʧ���L������Ҳ�_ʼ�˚v�r9���������

�ڼ��w�đ�(zh��n)���У������y����·�ϵ��ĜY�w�����Ğ��w�����Ď�ȫ�������^܇�����^�������^�Zը����Խ�˴�낀�Ї������\���Ǐā�]�б��ڏ�ը���^���r�·�����ƽ�ʌm����ԺԺ�L���R�����f�������@һ����E����ֱ�]�з��ӽ����ֻ�Кw���ڇ��Ҹ�������

�䌍�������Ҹ������ı������R�����Ӗ������־����ë����ȵ�����Щ����������Ƭ����������������Ї���ͦ������������������ɽ���б��u�f������������A���屣�o�Ļ��z�a(ch��n)��һ����e��������Ϥ�ϲ������ڹʶ����B(y��ng)֮Ӎ�������r�ڣ��ܺ���������֔�؍�λ�����ǹ��ڇ��������ձ�����ԭ�����Ҽ�����ο�`ǰ���������@�P�^��֮��������

�@��1942��6��23�Շ�����ƽ�ʌm����Ժ�v�ؑc�k��̎���΄����K���o�v��ü�k��̎������־����һ��������ο��־���Ć��H֮ʹ��

ÿÿ�x���@��������������Iӯ���������1933���ǂ�������糿��25�q�Ĺʌm�T��־���������뵽�c���HҲ�c���l(xi��ng)�ʹ����E��

1938��������h�������ďRǰ�ĺ�Ӱ����һ����־���������L�߹��D��

1945�꿹��(zh��n)�������ڴ�Ų��ֹʌm�������֮�õ��Ĵ���ɽ�����(zh��n)���ĜY�w�����Ď�ȫ���������|�w���R��鮔?sh��)ذ����}�����Ă����֣���ٰ������

�ı�ƽ���Ϻ������Ͼ����h��

���������æ���I�䡰�������L�������ʌm�������w�o��չ���������Լ���Ԓ�f�����@��һ������ӛ���Ľ������dz��ЬF(xi��n)�����x����

������2009�ꌢ��ʿՓ�Ķ��顶ӛ���c�Jͬ���ʌm����Ժ1925-1949�����������_ʼ���R���Լ������M��һ���������h�F(xi��n)�����x��ؽ��ϵ�y(t��ng)�о��ČW�g�I����

1932����һ��������׃���l(f��)���Ϻ��̄�ӡ���^�ͱ��u�顰����һ�D���^���Ė|���D���^�ȱ����Ļ��C������܊��Ӌ�����Zը�����Ҙ����Ѳص�46�f�����F�ż����ٚ����������f�����@���Ї��Ļ�ʷ�ϵ��ش�pʧ����

�r����܊��܊ꑑ�(zh��n)�˾���}����һֱ�Բ��M�ؽЇ̣��������l���חl����һ��������Ї����R�Ͽ��Ի֏���ֻ�а��Ї�����Ҫ���Ļ��C�P�ٚ��ˣ��Ї��˿����ò��ܻ֏��Ļ�����

�˕r�ı�ƽ���ʌm�������ѶѝM������1932��2�����ʌm����Ժ�_ʼ�����������̖������b����

3�����ΝM�އ�������������ꖹʌm�������w�����Ď�ȫ���������w�η���D���^��

����������һ���vʷ�n���аl(f��)�F(xi��n)���ʌm����Ժ�����^�ڽo����������������ʾ���Թ��ԁ����伮�ĕ��ǂ�����������Ҫ�d�w���ʌm�������ԡ��Ď�ȫ���������Ҫ��

1933��1��3������܊����ɽ���P����ƽʧȥ�������������ϡ�1��8������������ԺԺ�L�������ĺ���ʌm�����\���Ϻ����^(q��)���档

19000�������������@���_ʼ��������

2��6�����ĜY�w�����Ď�ȫ�����S��һ���ʌm�������w���r�ιʌm����Ժ���¡������о�ԺԺ�L�IJ�Ԫ����ͦ���w���Q�������˲��ɲ��������ﲻ�ɲ��w��������ԺҲ�º����磺�ȱ�ƽ�r�ַ�(w��n)��������ԭ���\�ء���

�����ʌm�����\���Ϻ������➩�ʝ��t(y��)Ժ���������һЩ��֪�R�����J�顰�����L�ڴ��������Dz����w�ġ��������ڄ������·�����ƽ�ʌm����ԺԺ�L�R��Ķش����������������Ͼ�����m���w������ƽ�ʌm����Ժ��

�r�ιʌm����ԺԺ�L�R�⡣�����L�߹��D��

1937��1��1�����ʌm�����D�w���Ͼ�����m����������׃�����l(f��)��8��13������܊�M���Ϻ�����������Ͼ�����m�Ĺʌm�����Σ�ڵ�Ϧ��

�C�P����I(y��)���WУ�ȶ��ڳ��x����ͨ�\ݔ�o�Ⱦo����������������Ͼ�����Ϣ�@�Ӹ�������(j��ng)�^Ŭ����11��19���������ĜY�w�����Ď�ȫ�����ڃȵ�4081��ʌm�������K���b�����ֵ̾ġ�����݆���\���h����

��(zh��n)���w��һ�δζ��^���y

��ؓ؟Ѻ�\�Ĺ����ˆT����œ������������܊��ѽ������]����֪���r�֕����Ӱl(f��)չ�����]�����R���Ժ���������������������C�������ܣ���ը�������{�����������ʌm����Ժ�о��Tף���ڡ��ʌm�������w���Ќ�����

�Ͼ��S�ݺh��Ҳ�漱��1937�������܊�w�C�_ʼ����h�M�д��Zը��������Ϻ�ƽ�����Нh�ڷ��Ђ}��ȵ��ĜY�w���Ď�ȫ�����r��̎��Σ�U֮�����˕r���Ї�܊���ڿ������������o��������Ї�֪�R���ӱ��������������һ��֮�����������徫�����}�Ĵ��m(x��)�c������

1938��1��9�գ��ĜY�w���Ď�ȫ�����\���˲��H3������͆��\�ؑc������r���ۇ���I(y��)�ұR���ڵ��_�˲���ָ�]������˾�M�б��Q���Ї����ؿ̠��˴��ˡ����˲����ˡ�1��24������܊�w�C�_ʼ�Zը�˲����ĜY�w���Ď�ȫ���������^һ�١�

�ĜY�w���Ď�ȫ�����������\���ؑc���ձ��_ʼ�ˌ��ؑc�o��e���Zը��

����ڴ��Zը�б��o�������������@�Ǯ��ꎧ���������w�Ĺʌm�����ˆT��]�Ć��}�����������f��

��1939��3��28���_ʼ���ĜY�w���Ď�ȫ�����ȹʌm�����_ʼ�����D�\��ɽ�������@�������\���ؑc10���������(j��ng)�������Ľ�������܊ը����

���ؑc����ɽ���^����݆��ֻ����������e�����e�QС݆����ɽ������һֻֻľ��ᵽСľ���������\�������l(xi��ng)����ˮ���ۣ����w�����w��ʮ���D�y��

�����ˆT�Wꖵ��_���ؑ���һ�����w���ڰ������ߣ�ͻȻ���w�K�������M�d�����ľ����ˮ���������_�������Ę�ɽ���������ľ��ײ�ڴ�������ض�������������lҲ�]�뵽������ˮ��Ư��һ�Σ���Ȼ��߅�_ȥ���R�\�ںӞ���

���ﳷ�����e�ĵ�16�죬��܊�w�C�����eͶ��100��ö���˺�����܊�w�C�ֶ�Ό���ɽ��ʩ�Zը�����ң����ڰ����l(xi��ng)���ĜY�w�����Ď�ȫ�����S�ʌm���ﰲ�ßo�p��

���ڏ������ܡ����Ğ��w�������뽭��

�ĜY�w������һ�����Ğ��w�������yҲ�@�Ą�����

��һҹ֮�g�����@ô�Mխ�Ę�������������ȫ��140���Ğ��w�����Ď�ȫ�������_ʼ�˿���(zh��n)���y�Ěv�������㽭�D���^�����ˆT��x�п���ÿ��վ���@�1937��8��4�յ��ǂ�ҹ��������ǰ��

�F(xi��n)�����㽭�D���^���Ğ��w�����Ď�ȫ�����������L�߹��D��

�㽭�D���^��ɽ���^�o���������Gɫ���Fˇ���T�������翗������������Ժ�ȅs�������o��һ�tһ�׃ɗ�����С����ڝMԺ�G�����ӳ�·�����������ɫ�T��ϵġ��㽭�D���^�����·��ڃA�V���Լ��İ��������

1912�꣬�㽭�D���^��ɽ·�^�������һ��֮�����Ğ��w���ء��Ď�ȫ���������^�Ѳ���

��x�f���Ğ��w�����Ď�ȫ�����ڿ���(zh��n)���g�����yʷ��������أ����]���Ӗ�������@���������ڶ���Đۇ��e�ӣ������н����@���w������

1932�����Ӗ�ȳ����㽭�D���^�^�L�ĵ�3�죬��һ��������׃�����l(f��)���������Ϻ��̄�ӡ���^���g�������㽭��Wʷ��ϵ���ڵ��Ӗ���ڻؑ�䛡��\����ӛ���Ќ�������˾�Ļ��C�P�������˲��fȫ֮�����Է�����δȻ����

�r���㽭�D���^�^�L���Ӗ�ȡ������L�߹��D��

��������׃�������Ӗ���_ʼ���^�؎����������������������������㽭ʡ�����d�������δ�õ����ͺͽ�(j��ng)�M����r�����������սM�s���˷�����\�ĕ�����

1937��8��1�����Ğ��w�����Ď�ȫ�����_ʼ�b�䡣

8��4���賿��228��ľ���������Ğ��w�����Ď�ȫ����140�����Ʊ�88�������㽭�D���^�����ˆT���o�������_ʼ�����L��Ư���q����

�ڶ������磬������_�c����һ��֮���ĸ�ꖝOɽ��ȫ�̅��c����D�Ƶ��㽭�D���^�^�Të�������ؑ������ՙC�Zը������ɽ��Ҳ��Ҋ��ը�����Ӗ�țQ�����^�m(x��)����ˮ·���ܡ�����顰һ������ʧ������܊��Ϧ�ɽ�����

������С����ˮ��������Խͩ�]�������w������ˮ�����o�����������ѣ���ж���b܇���ҵ����У�L�ÿɘE��æ��������w���܇�v�Є��һ�v�o�D���^����3�����_������

12��24�գ����ݜS�������³���ǰ���������������������1938��1���D�\������h(hu��n)ɽ����Ȫ����Ȫ�f��̎�ݵ^(q��)�����ݹa��C��ʧ�ݺ������ݙC��������܊�����c����Ŀ�ˡ�

���������������㽭ʡ�����B�l(f��)�����܊�˳�����ʡ��ϯ�S�B�f�������Ď�ȫ����ȫ�o�˽����f���������ŗ�����߀Մʲô�����

1938��1��7�����Ӗ�Ȍ���������ȟo���X�֟o��ͨ���ߣ��o��֮������հ���fһ��ʧ�������Ԍ����ˣ����Ԍ��Ļ�������

�˕r���ÿɘE��r�ν��������L��������h���Ğ��w�����Ď�ȫ�������D�Ƶ����������ʾ�����Ը��֧Ԯ��1938��3�����ÿɘE�I����2000Ԫ�����鵽�Fꖵĉ|���������������e�ǵ���Ȫ���f(xi��)���\����

1938��3��27�����Ğ��w�����Ď�ȫ�����_ʼ���w�������U�鲻Ӌ�䔵(sh��)�����ԍ{���(zh��n)���U��

�������Ը������ֳ����㽭��ɽ�{���(zh��n)��ɽ���U�������ӡ�����һ�v��܇��܇����11������뽭�У����ҕ���ܳ����]���R�ϱ�ˮ�_����

�ڶ��죬��ɽ�Y�t�����R���쾮�����������Ď�����һ����

Խ��Խ�����ڻ��У��H���˃�������ɵĎ���b��������·���Ğ��w�����Ď�ȫ�������܇����(j��ng)����Ƽ�l(xi��ng)���^���������Lɳ���ֽ�(j��ng)�汱����������4��30�յ��_�F����ȕ����F��ʡ���D���^�����ز��������T��ď������Ã����@�rؓ؟���ܵ��Ķ���Ō���ˮ��11��3000���Ԏ�������ؕ���

��x�f���Ӗ�Ȏ��������y�������ӳ���܊���������^һ�δο��u���@�c�Ӗ�ȵĵ����о��������P��

һ�죬�ՙCͻ�u�F���ը�������o��(sh��)���������þ�������ֻ�Ѓɹ��������˽��h�����Fꖱ�������ɽ���Ђ���ĸ�����ɲؕ��������Cը�������Ǵ�ҿ����˵�ĸ�����l(f��)�F(xi��n)�@����̎ɽ�����ï�ָ��w����Ȼ�ܶ�����ֱ���ǂ���Ȼ���족��

�ܿ��������ˆT�ڶ�߅�������gé�ݣ������k���Һ����������������������ϴ�б�������Ƭ��Ϳ������©������ľ�_���x�ؼs2�����܇���ʯ�ҡ����K������(sh��)�����y���Ğ��w�����Ď�ȫ�������˲���֮����

2001�����㽭�D���^�ż��������ˆT��Ⱥ�_ʼ������D�ż��Ʊ��ز؎췿���Ğ��w�����Ď�ȫ������������������żȻ�ڎ췿���f�n����l(f��)�F(xi��n)��һ������Ƭ��4������ɽ�b�Ĺ����ˆT��ɽ��ǰ��Ӱ�������Ƕ����������R�ĕ�������Ƭ�ό������㽭ʡ���D���^�Ğ��w�Ď�ȫ���Fꖵ�ĸ���؎�zӰ�����r�g��1942��5��10����

1942��5��10�������ص�ĸ���Ĺ����ˆT�ڶ�ǰ�c�Ğ��w�����Ď�ȫ�����ĺ�Ӱ����������w�б�����r�g��õ�ë���衣�����L�߹��D��

����Ƭ������ɫ��ɽ�b����ʯ�A�ϵľ���ë������֮ǰ�ā�]��Ҋ�^�P���Ğ��w�����Ď�ȫ�������w����Ƭ���@̫���F������һֱ���o������ď�Ⱥ�dz���������(li��n)ϵ�F�݈D���^���ַ���Y�����vʷ�c�F(xi��n)���K�������غϡ�

2011�����㽭�D���^�T���������w·���_ʼ�c�F�ݷ���һ�����Ү���ؕ��ĵ�ĸ��������������֪���@�Κvʷ�������M�˺ܶ����ۡ���2015������ĸ���K��������Ŀ���R��2017�꣬��ĸ�����o���������Ŀ�ӹ����O��2024������Ⱥ�״�̽�L��ĸ�����ڬF(xi��n)�������ͽ��IJؕ��龰���Լ�����_���~����Ⱥ�����п�����̫�y���ˣ�ԭ�������͛]��·����֪��������һ����Ď������α����\�ρ��������Ծ��宔�����@ô�D��ĭh(hu��n)�������o�����Ĺ����ˆT�������Ĉ�(zh��)���c������ֵ�ú��˸��x���ӛ����

1944��11����50�f��܊����·����ǭ�ϵ^(q��)����r�o����ë���������ؑc�����Ӗ����������K�����ڵ�ĸ��5��֮�õ��Ğ��w�����Ď�ȫ��������m(x��)�\���ؑc��ľ�P��

�Ļ�����(zh��n)���������A���}��δֹͣ

����(zh��n)�����Ӽ��l(f��)���Ї�֪�R���ӂ������A���}��؟�θ��c�o�ȸС��������f�����������Hƴ�����o���ҵ��Ļ��z�a(ch��n)��߀Ҫ�ڑ�(zh��n)�����������^�m(x��)�W�g�о����Ļ����С��@ЩŬ�����H���o�˴��������F�����īI��߀���Ļ����γ��ˏ�������������Ƅ���ȫ����Ŀ���(zh��n)�������

����1924�걱�������r���������������x�������ڵ����mԷ�ġ��Ď�ȫ�������̄�ӡ���^�c�ʌm����Ժ����Ӱӡ���Ď�ȫ���䱾�����ф��h���sһֱ�]���䌍��

1933��2�����ʌm�������w���Ϻ�����Ӱӡ�����ṩ�˱�����1933��7�£����Ď�ȫ���䱾��Ӱӡ����������

1933����Ӱӡ�Ď�ȫ���_ʼ�����o���������L�߹��D��

1939��10�����ĜY�w�����Ď�ȫ�����S���w���ﵽ�˘�ɽ���㽭��W�����Rһ�����ڴ��d�k�����ԕ�Ժ�����Rһ���������R���ͬ���������ȥ�����n�`���Ď�ȫ������

����(zh��n)�r�����ĜY�w�����Ď�ȫ���������N�S����嫵Ĺż����顰���ԕ�Ժ���ṩ�˸��N���B(y��ng)��ͬ�ӣ������ˡ��������Ğ��w�����Ď�ȫ����Ҳ���F�ݮ�?sh��)،W���ṩ�˱�����

1939��4�£��Ğ��w�����Ď�ȫ�����D������ĸ���������Ď�ȫ�����е��F��ʷ�ϳɞ�W�߂���������о��Č�����1940��5����1941��8���g�����Ğ��w�����Ď�ȫ�����_���ؕ�r�C���F���īI���^�@���ɕ��ֵ���ĸ��醳�ǭʡ�Y�ϡ���Ⱥ��B��1948�꣬�F���ͨ���ֳ��桶�F��ͨ־���������a�˺ܶ౾��ʷ�Ͽհף����в��ك��ݵ������@�γ�䛡���

1943�����F�ݴ�WУ�L��͢�������������������ѡ��Ď�ȫ���������P���ϵ��䱾���±��D���x�����������T������δ�ܳ�����

2015�����Ğ��w�����Ď�ȫ����Ӱӡ����棬�F��ʡ�@ٛȫ�ו�����

��Ⱥ�f�����w����70��������@�N��ʽ�ص��F����Ҳ�˅s�ˮ����F�W�߿����������Ď�ȫ��������Ը����

���˶�ܑ�(zh��n)�𣬲�Փ�ǡ����ˡ�����ɽ���ĜY�w����߀�Ǘ�����ĸ�����Ğ��w�������Ď�ȫ������δ�ʹ˷��������ÿ��ȫ�D�Ƶ�һ̎�������ˆT�����S��չ�_������Ŀ�������Ա�������������f�����g�����벩��Ժ���Ŀ��ŌW�����ǰ��ҕ�������S������������ˆT����5��犣��Ϳ����ҵ���̖����

����Ğ��w�������ˡ��ĕr���ƫƧ�ĵ�ĸ��������ë���������(zh��n)�����y��һƬ����������ס��į�������о�������ɞ��о��伮�汾�Č��ҡ���Ⱥ�f��ë�������ġ��ŕ��汾��Մ�����r�������Բ�ʧ��һ���O�Ѕ����rֵ�Ĺż��汾���T֮��������ٰ���

ͬ�����x�_��ƽ����־�����ڶ�üɽ���������cʯ�Ğ���������һ��������Ҫ�ČW�g������ʯ��ͨ�������@��17�q���M�ʌm�����ĝM����������u���L��һλ�������о���ҡ�

�ڹʌm�������w��·��1945��4�����R���Bͬ�vʷ�W�җ���Ȍ�����ʯ���M���ˌW�g���졣1946����������ʯ�̈D����������ɣ��Ĵ˲�����ɽ�Ĵ���ʯ����������

��(j��ng)�v�o��(sh��)ĥ�y�������ßo�p

����(zh��n)���K�ڽY�������˂������ٱ������x��������܊�w�C��ը���������������1945��8������־���Ǐ�늈���֪���ձ�Ͷ����Ϣ�ġ�

�����w���|�w�����Ͼ����l(f��)�ֻص��Ͼ����ĜY�w�����Ď�ȫ������(j��ng)�v�˟o��(sh��)�Zը�����^��ǧɽ�fˮ���������B����ʷ����һ����������ˮ��������ˮ�n����������ßo�p����

���ڑ�(zh��n)���h(hu��n)���У����������L���D���^���w�棬�ܓp�����f��֮һ�������ں�ƽ�r�ڣ�Ҫ�����˴�Ҏ(gu��)ģ�������f���w���c���o����?gu��)��]�Гp����Ҳ�ǘO�鲻�������������f��

1949��1��6�գ��Ͼ����P�a�^��3502�����ﱻ�b�ϡ�����݆���\ȥ�_�������а���3�f���Ե��ĜY�w�����Ď�ȫ������1�f���Եű������á��Ď�ȫ���CҪ����

�������f�����ʌm����Ժ�������ȥ���_�����ٲ���֮�������������f����ȫ���ʌm���w��������ȥ�_���ᅡӋ2972�䣬ռ��22%��

���f���������ĜY�w�����Ď�ȫ�������������������A���匚�F���Ļ��z�a(ch��n)���@�ΚvʷҲ�ǃɰ�ͬ��ͬԴһ�}��е�������C����

1946��5��7������(j��ng)�v��9�ꡰ���ˡ������Ğ��w�����Ď�ȫ�����x�_��ľ�P���ص�������������㽭�D���^��

��2001���_ʼ����Ⱥ��һֱ�����Ğ��w�����Ď�ȫ������߅�����ż����ĕr�gԽ������Խ��������ĩ�����ֵܓ����a���w�����x���˵Ĉ�(zh��)�������������㽭�D���^��ǰ݅ð�����֏��걣�o�w�����Ļ������������ѽ�(j��ng)���H�H��һ���Ļ��伮�������a(ch��n)���������һ���㽭�����o���ı��oʷ�����w�F(xi��n)����һ�N���������A���}�Ľ����������҂�ȥ�^�m(x��)����������Ⱥ�f��

1945�꣬�ձ���(zh��n)��Ͷ���������w�����Ď�ȫ�����ػ��Ї���������1948��7�£���������ꖹʌm��������1949��6�£��|���D���^������ꖹʌm����Ժ�D���^������Ԯ�����g�������w�����\�����������������K�Pϵ�o���r�����D���m�������пh��(zh��n)�������2005��7�����m���з�����������w�����IJؕ�������������w�����Ď�ȫ�������㰲������

�����ǂ���(zh��n)�y�������ǰ݅����ʹ�������w���б��o�@Щ�rֵ�Ƿ����֟o�ȴ�����������������g�������D�y����(zh��n)�y�����~���߲�������Ȼ�ĞĻ�������ϵ�y(t��ng)���a�K�����ȵȣ���һ���X���ؒ������������������ף����ɡ��ʌm�������w�������ں�ӛ�ип������@�ӵ�����(zh��n)�����ǽ�����҂���������ģ���

��ע�����P�Y�υ���ף���������ʌm�������w����

��Դ��8��1�ա����Aÿ���Ӎ��

���ߣ����Aÿ���Ӎӛ�ߏ�����

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)