Փ�δ����B���е�Ԋ�����R���䌏������(g��u)

ժҪ��

�δ����Ї��L��ʷ�Ďp��r�������Ի��B���ɾ������W(xu��)�猦�δ����B�����о���۽��ڼ������L(f��ng)���cԺ�w�ƶȣ��������(n��i)�ھ���Y(ji��)��(g��u)����Ԋ�����R������ϵ�y(t��ng)̽ӑ���@�����������ԡ�Ԋ�ԡ�����ķ��������������δ����B���������ጵ�˼���ں��������Ļ����d�cԊ�����ӵĚvʷ�Z���У���(sh��)�F(xi��n)�ġ����ơ��٬F(xi��n)���⾳���I��Č����D(zhu��n)����

�о�ָ����Ԋ�����R���ǃH�w�F(xi��n)�ڮ����}Ԋ����������һ�N��ӵČ���˼�S���B���}���x������(g��u)�D��(j��ng)�I���Pī�O(sh��)ɫ�c�^���w�(y��n)֮�����δ����B��ͨ�^��������顱��̓��(sh��)�����������o�Y(ji��)�ϡ����ַ�������Ȼ�����D(zhu��n)����Ԋ���̖����(g��u)������������Ԋ�����⾳���g���K�Y��Ԋ����һ�ɣ��칤�c���¡�����Փ�����������@һˇ�g(sh��)��(sh��)�`����Փ���A�����ĽY(ji��)�ϡ�ܽ���\�u�D��������ɽ�B�D����������݈D���Ƚ�(j��ng)����Ʒ��Փ�C�δ����B���ڡ�������A(ch��)�����롰���⡱����ʹ����ɞ�ɡ��x���ɡ�������ҕ�XԊƪ���_�����Ї������L����Ԋ��һ�w�������W(xu��)��ʽ����Ԫ�����L���l(f��)չ�a(ch��n)�����h(yu��n)Ӱ���

�P(gu��n)�I�~�� �δ����B����Ԋ�����R��Ԋ���P(gu��n)ϵ���⾳�����ˮ��������D(zhu��n)��

һ�����ԣ����ڱε�Ԋ�ԾS��

�Ї��L���v��(j��ng)��(sh��)ǧ��l(f��)չ�����δ��_(d��)����ˇ�c��Փ���p�ظ߷�����B�������δ��L������Ҫ�T����侫������(sh��)��������֪��Ժ�w�L(f��ng)�����Q�����P(gu��n)�о��ɹ��S�T��Ȼ�����F(xi��n)���о��༯���ڼ������������҂������ƶȿ����c�D���C�����L����(n��i)�ھ���Y(ji��)��(g��u)��̽ӑ��������������ֵ��ע���������Ԋ�����R�������@һ؞�����A�����Č������ġ������δ����B���е��w�F(xi��n)����δ�õ������ҕ�cϵ�y(t��ng)�U���

���^��Ԋ�ԡ������HָԊ���ı�������һ�N���������[�������顢�⾳����ĵČ���˼�S��ʽ���ԡ�Ԋ��(j��ng)�������d�����y(t��ng)��κ�x������֮�桱������Ԋ���⾳����Փ���δ���W(xu��)�����������Ԋ�����Rʼ�K���Ї�ˇ�g(sh��)���`�����δ������A�ӿ�ǰ�Ѵ���Ԋ�����ڳɞ��ձ��L(f��ng)�����K�Y���_�����Ԋ����һ�ɡ����Sͥ��(ji��n)����(d��o)��������Ԋ�������������^���������IJ��L(f��ng)�����О�Ʒ�u��(bi��o)��(zh��n)���ڴ˱����������B�����كH��ҕ�X�٬F(xi��n)�����ɞ���d��������c��˼�ġ�ҕ�XԊ�衱��

����ּ��ͻ�ơ��L(f��ng)��ʷ���c�����g(sh��)ʷ���ľ��ޣ���Ԋ�����R��ҕ����������ʾ�δ����B����Ό���Ȼ�������A��Ԋ����_(d��)����(g��u)����������Ԋ���Č�����ʽ���M(j��n)���_�������Ї�ˇ�g(sh��)ʷ�ϵĪ�(d��)�ص�λ��

����Ԋ�����R�Ěvʷ�YԴ�c�δ��Z��

Ԋ�����R���Ї��Ļ���Դ�h(yu��n)���L�����ء�Ԋ��(j��ng)���ԡ��P(gu��n)�P(gu��n)���F�����d���_��(chu��ng)��������־�����y(t��ng)�������o����������������ߝ��˸춨�����d����ʽ��κ�x�r�������W(xu��)�d�������������ԡ����Α�ζ���^���Ƅ�ˇ�g(sh��)��Խ��������������ڱ�����ɽˮ�������������������������(qi��ng)�{(di��o)����һ��֮�P���M̫֮̓�w�������w�F(xi��n)�L����Ԋ������

���ƴ���Ԋ�������ѳ��L(f��ng)�������S��Ԋ���Ю���������Ԋ������ɽˮ����ˮī�ֵ��I����`�⾳���ɞ����ˮ��������b���⎟�컯���е���Դ���M(j��n)һ���_��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�������^��˼�ĺ��ĵ�λ��

�δ��t��Ԋ�����R��ȫ�����������һ����W(xu��)��������֪��˼���m��(qi��ng)�{(di��o)���^�^�죬����Kָ�F���M�ԡ����c��Ԋ����־����ͨ����������e�ƶ�����������ʿ����A�ӳɞ��Ļ�����(d��o)������Ԋ�ĕ����ɞ������ݘ�(bi��o)�R���������}��Ԋ������Ԋ��ɞ�Ʒ�u��(bi��o)��(zh��n)���K�Y����۳��������������֦���ס��ƣ���Փ����������Ҋ�c��ͯ�����xԊ�ش�Ԋ������֪Ԋ���������_�����C(j��)е����(sh��)�������L����(y��ng)��Ԋ��㺬�����h(yu��n)��

�ڴ��Z���������B����Ԋ���D(zhu��n)���߂��˳�ֵ�˼����A(ch��)�c����l����

����Ԋ�����δ����B���еĶ�S�ʬF(xi��n)

Ԋ�����R���δ����B���в������ڸ��ӣ����ǃ�(n��i)���ڄ�(chu��ng)���c�^�p��ȫ�^�����w�F(xi��n)�������Ă��S�ȣ�

��һ���}�ĵ����������ġ�������⡱���D(zhu��n)�Q

�δ����B���m�Ԍ�������A(ch��)�����}���x���Ѿߏ�(qi��ng)��������ζ�����Ҳ��ٹ������L�����������x�����Ļ�Ԣ����ʹ��ɞ�Ԋ���̖��

�ľ����}�ĵ��d��÷���m����������Ȼ���Ա��x���˸���������÷��ѩ���m�Ĺ�����̓��������˪���ɞ�ʿ�˹�(ji��)�ٵĻ���������}���m���δ���δ��ȫ���ͣ�����Ҋ���������w�ψ�(ji��n)�Ʈ�ī�m��Ԣ�������

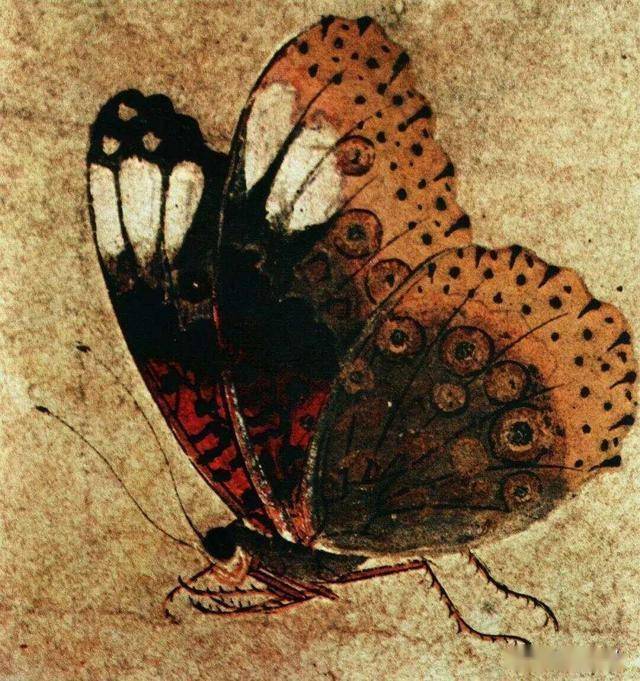

�����c��(ji��)���Ԋ����_(d��)�����λ��ڡ����Q�D���Զ�ʮֻ���Q�P���ڌm���Ͽգ��Ȟ�����ӛ����వ����ʥ����λ���콵���ס�������Ԋ������ܽ���\�u�D�����\�u����ܽ�����}Ԋ����ž�˪ʢ������\���u�����������c�˸�����(ji��)���������ڞ�һ�w��

��������(g��u)�D���⾳�I�죺̓��(sh��)�c����Ԋ�W(xu��)���g

Ԋ���v�������бM����o�F�����δ����B����ͨ�^��(g��u)�D��(sh��)�F(xi��n)��������Ԋ����

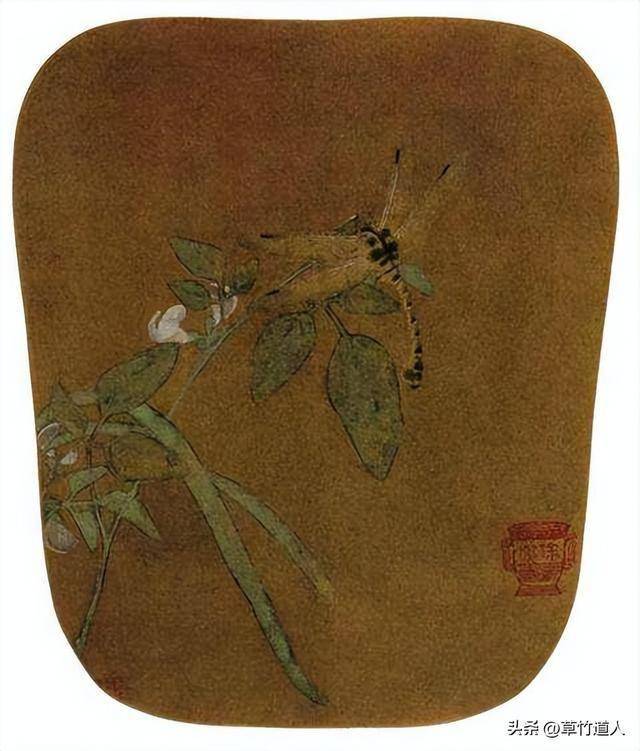

��֦��(g��u)�D�����У���ͬ��ȫ��ʽ���B����֦����ȡ��ľһ�磬�硰һ֦�����ꡱ���Ծֲ���ʾ���w������������g���˷���Ԋ�С��c(di��n)�����ַ��������h����

����Ԋ��ܣ���������������Ǟ�՟o�����ǡ��o��̎�Գ���������ع��Z�������ִ���������݈D��������ȫ�ף��H�Lһ֦�����cɽȸ���^�߿�������������cͥԺ���g���γɡ��˕r�o��������Ԋ��Ч����

�������Pī�������ԣ������ùP�c�����������X

�δ����ˮ��d�𣬡�������uȡ������������(qi��ng)�{(di��o)�Pī�����^���F(xi��n)����

�ԕ��뮋���w٥�ݽ��w�P���뮋�����l�݄��������硰�F���y�^�����x�������Թǚ��c��(ji��)�����

ī����ɫ��Ԋ��ӴΣ������O(sh��)ɫ������ע��īɫ��ɝ��׃�����硶����ɽ�B�D�����������~�ԝī��������ɽ�B��ë�Ե�ī��Ⱦ���Ӵ��S������Ԋ֮ƽ�������

���ģ��}���c�^����Ԋ�����ĵ���əC(j��)��

Ԋ����K�ڡ��}���c���^���Ļ����������

�����}Ԋ���λ��ڳ��ڮ����}Ԋ���}����Ѻӡ��Ԋ��������硶�D÷ɽ�݈D���}��ɽ�����ݑB(t��i)��÷��Ū�p�������е���s��ǧ��ָ���^���������B֮�B(t��i)���A����ؑ������������Z��

�^�����xԊ���^�����ԡ�Ԋ�ġ��x�����w��������֮���������u�����^�߮�(d��ng)��֮��ĵ�P�S֮�⡱����Ҫ��Խ�������I(l��ng)��������N(y��n)��

�ġ����Ͱ�����������������݈D����Ԋ���a

�ִ���������݈D�����ʌm����Ժ�أ����δ����B��Ԋ�Ա��_(d��)�ĵ䷶��

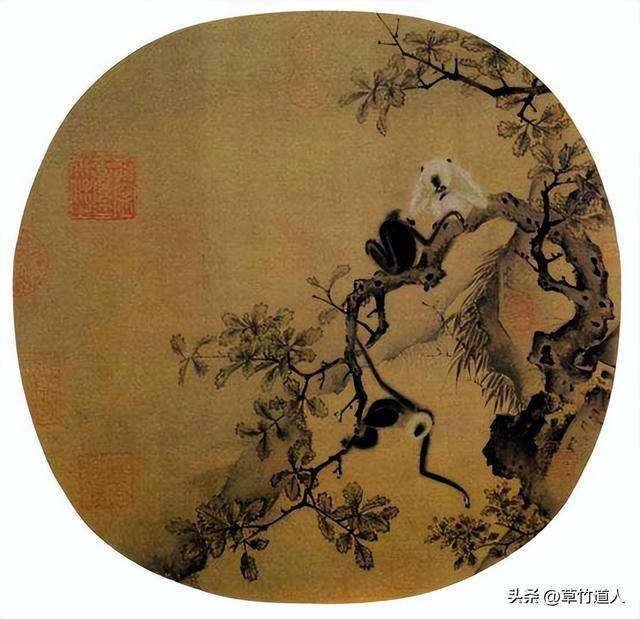

�����L��֦����������(sh��)���ۣ�һɽȸ������ʳ����һɽȸ������w����(g��u)�D�������O(sh��)ɫ������

�������棺�����족�����������ի@�������������I(y��)����ЈA�M�������ݡ��C�������ˡ�����Ԣ�e������ϲӍ�R��

�⾳���棺ɽȸ�ӑB(t��i)������(zh��n)��һ�oһ�����γɡ�˲�g�����㡱��Ԋ�����̡�����������ʹ���泬Խ���w�r�����M(j��n)�롰���˺�һ���Č���������

�Pī���棺�~Ƭ�Ի�����֭�G��Ⱦ������(sh��)�����S����ʯ�c(di��n)Ⱦ��ɫ����Ȼ���B���Լ�(x��)�P���������Ե�ī�zë������������

���w�^�У�����o�}�ϣ������o�k���Sӯ�����C(j��)��Ȼ�Ě�Ϣ��ǡ��һ�ןo��СԊ�����˻�ζ���(sh��)�M�@�����ⰻȻ��������ϲ����

�ˮ��o���������Ѿ�����Ԋ��Y(ji��)��(g��u)��

������Փ���A���K�Y��Ԋ����һ�ɡ��Ěvʷ���

�K�Y����Ħԑ�{(l��n)���D�����������ζĦԑ֮Ԋ��Ԋ���Ю����^Ħԑ֮����������Ԋ�������Z�ɞ��δ�Ԋ���P(gu��n)ϵ�ľV�I(l��ng)�����M(j��n)һ���ڡ���۳��������������֦���Џ�(qi��ng)�{(di��o)����Ԋ����һ�����칤�c���¡�������Ԋ�c�����|(zh��)��ͨ���ԑ�(y��ng)����Ȼ����c�����⾳��

�@һ��Փ�黨�B����Ԋ���D(zhu��n)���ṩ�˺Ϸ��������Ҳ��ٝM���ڡ�����������������ζ����Ԋ�����Rʹ���B���ġ��������A�顰�������ġ��٬F(xi��n)���D(zhu��n)���F(xi��n)�����ġ�ҕ�X����չ�������`����

�����Y(ji��)Փ��Ԋ�������Ї��L���ľ������

�δ����B�����x�������H�����䌑��(sh��)��ˇ�ĵǷ���O����������ɹ���Ԋ�����R��(n��i)����ˇ�g(sh��)������ͨ�^�������⾳���Pī�c�}�ϵĶ��ؙC(j��)�ƣ��δ����Ҍ����B���D(zhu��n)����ɡ��x���ɡ�Ʒ����ҕ�XԊƪ����(sh��)�F(xi��n)�ˡ�������Ԋ���Č������롣

�@һ�D(zhu��n)�͘�(bi��o)־���Ї��L���ġ�����ˇ�g(sh��)��������ˇ�g(sh��)��������D(zhu��n)����Ԋ�����R��ע�룬ʹ�L�����كH���b�ӛ������ɞ�ʿ�˱��_(d��)����������������w���������Ҫ��ʽ���δ����B���ɴ˳�Խ�r�����ɞ����A���W(xu��)���������������

�������ߣ��J���أ���īˇ�g(sh��)�����ң������Ѻ����鿴����

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)