[ˇ�g(sh��)��(d��ng)�B(t��i)] ��(d��ng)�ƌW(xu��)����ˇ�g(sh��) ���ӂ���ҕ���dz���

��2 ���� 15 ����x 2025-10-13 19:24��(d��ng)�ƌW(xu��)����ˇ�g(sh��) ���ӂ���ҕ���dz���

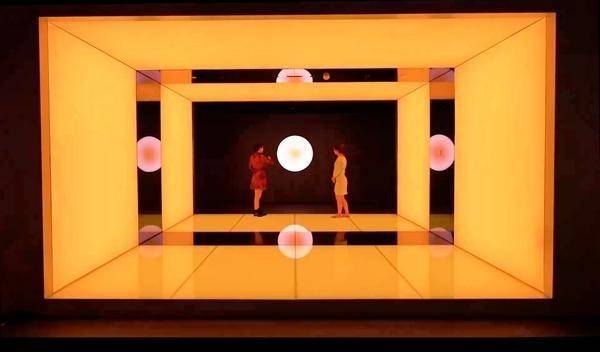

��Ƽ��^��ɫ�ʸБ�(y��ng)����(sh��)�(y��n)չ�(xi��ng) ��Ƽ��^���D

�ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ںϲ���һ��(g��)�����}�������҇��ׂ�(g��)ȫ�����������������пƌW(xu��)���g(sh��)�f(xi��)��(hu��)���Ƽ��^֮�ǡ���������(w��)չ��ʾ���(xi��ng)Ŀ�Ĺ����ˆT�l(f��)�F(xi��n)��һЩչ�[���ڇLԇ�x���@��(g��)���}�µĻ��������^����(d��ng)�����µĿƼ��c�Ļ��ğ��c(di��n)��Ŭ���،��ƌW(xu��)չ�[��ʹ��������ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)��Ԓ��ƽ�_(t��i)���Լ�ȫ������ƌW(xu��)�Ĵ�����

�����X����Щչ�[��ߴ���������

һλ�ܱ��˱�����С����չ�[�ġ��Ƽ��^֮�ǡ������ˆT�ش𣺡����]��ȥ��������Ժ���ǂ�(g��)չ�[����

��50������ˮ����N��̫ꖡ�

���M(j��n)�������g(sh��)�W(xu��)Ժ���g(sh��)�^������ӳ���ۺ�����50�����캣ˮ����һ݆�Ñ���ꖹ�ӳ����ġ�����̫ꖡ����@�ǡ���Դ�c���������ƌW(xu��)ˇ�g(sh��)����׃δ��������չ�[��һ������Ҳ�Dz�չ�ˡ��������g(sh��)�W(xu��)Ժ����ϵ�̎����ꌢδ����Դ��Դ�����ɿغ˾�׃��ҕ������˼֮һ��

�ɿغ˾�׃����������K�O��Դ���������ֱ��Q�顰����̫ꖡ����@�(xi��ng)���������g(sh��)�W(xu��)Ժ���ϷʾC���ԇ��ҿƌW(xu��)������Դ�о�Ժ�c�Ϸ�����������(li��n)���Ƴ��Ĵ��Ϳ���չ�[���ڽ���9��Ļ���������g(sh��)�^���ڵı����|���ĭh(hu��n)���������Ƽ����S����չ�[����犘ǡ��Ę���̫�R�ľ��ɏ�(f��)ԭ�Y(ji��)��(g��u)�ڱ����ƌW(xu��)�������չ��ǡ���

�����U�͈@�����ߣ���Ƽ��^�t�ù�Ӱ�љC(j��)е��������ˇ�g(sh��)�¸߶���ֻҊ��Ψ���غ��������Z�������������������^���@�@��

���Ƽ����S����չ�[�������S��չ�(xi��ng) �����ƌW(xu��)���Ĺ��D

ӛ�߰l(f��)�F(xi��n)����Mˇ�g(sh��)�еĿ�ҕ�����_(d��)���ɞ鮔(d��ng)��һЩ���h����չ�[����Ҫ������

���Ҿ�˹�����ǰ��f���ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)��ɽ�_�·��֣���ɽ����ط����Zؐ������W(xu��)��(ji��ng)�@�����������f���ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�Dz��ɷָ�������߾���һ��(g��)Ӳ�ŵă��������ɷ��x������Դ������(d��ng)����еIJ�����������^���������ԣ��������ձ�������������Ҫ���x��

�O�����ԵĿƌW(xu��)���Ϳ�����O�Ȳ����Ե�ˇ�g(sh��)��ô�ߵ���һ����

�Ї��ߵȿƌW(xu��)���g(sh��)����ԭ�ؕ��L��������һƪ���顶�������ĿƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ںό�(sh��)�`���ϣ����������Ќ�����������ѿƌW(xu��)�Һ�ˇ�g(sh��)����Ȼ��(li��n)ϵ��һ����ƌW(xu��)�Ϻܶ��ش��y�}��ͻ�ƶ��x���_ˇ�g(sh��)������ˇ�g(sh��)�����H���l(f��)�˿ƌW(xu��)����˼�S�����ɵ����R�п���߀�ܰѿƌW(xu��)�Ҿ������ߵ������С����������W(xu��)�ҵ����˄�(chu��ng)������Փ�������W(xu��)���̺������ˆ��������ӫ@�õ������ش𣺡��Ұl(f��)�F(xi��n)��������

�ɵ���������IJ�չ������顢�Ї�����ԺԺʿ���ǰ����Ҳ���V�����Լ���Ҫˇ�g(sh��)��������?y��n)�ƌW(xu��)�о��L����ه���X���@λ�ƌW(xu��)�ғ�(d��n)���Լ����X���S�Ȳ�����

����Щ��ƌW(xu��)�Ҟ�ʲô����ˇ�g(sh��)����?y��n)�?chu��ng)������Ҫ�ɂ�(g��)�X�^(q��)��ͬ�������������J(r��n)�����ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ں��@��(g��)���}�߂����h(yu��n)�Č�(sh��)�H���x��

���h(yu��n)���dz����w�(y��n)����

Մ��ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ں���������ص�߀���䎧���ľ��ϡ������V������(b��o)������W(w��ng)ӛ�����Լ�4��ǰ���ϺϷʾC���ԇ��ҿƌW(xu��)������Դ�о�Ժ�����ˆT���v�ġ��ƌW(xu��)�u��֮�����������^�������ˡ���

����Դ�c���������ƌW(xu��)ˇ�g(sh��)����׃δ��������չ�[����չ�(xi��ng)����50�����캣ˮ����һ݆�Ñ���ꖹ�ӳ����ġ�����̫ꖡ������L�߹��D

����ĺ����ߡ��ϷʾC���ԇ��ҿƌW(xu��)������Դ�о�Ժ��׃�a(ch��n)�I(y��)��(y��ng)���о��������ο·��B��1957����Ӣ���ƌW(xu��)�҄�ɭ������u����׃����(y��ng)�ܷ�(sh��)�F(xi��n)�c(di��n)�𣬼������Գ�ȼ���ĺ����Г�(j��)�����Q�顰��ɭ�Г�(j��)�������^�����ڄ�ɭ�Г�(j��)����ķ���(y��ng)�l���O�ȿ��̣��ɿغ˾�׃��������ҕ���췽ҹ�T��

�����꿴Ҋ������ǰ��һ�����ƌW(xu��)��ǰ�����^�����V����о��˔�(sh��)ʮ��������������̫ꖡ����܌�(sh��)�F(xi��n)��

�����g(sh��)��(hu��)�^�r(sh��)������һ��(g��)�|�������S���r(sh��)�g��ֵ���Ǿ��ǿƌW(xu��)��������ڏ��꿴�����˾�׃?n��i)����ϵĿƌW(xu��)�����nj����桱����������(ji��n)���@��(g��)���ǿ��Ե����nj��ģ����͕�(hu��)����������ȥ����������(hu��)����ǰ������Ӱ푡���

�����������˾�׃?n��i)˾���һȺ��̧�^�����dz���������ʯ���r(sh��)����700�z�϶ȟ�����������2025��������҇�ȫ����(d��o)�п��R�˺˾�׃��(sh��)�(y��n)�b��EAST�ڰ��պϷʳɹ���(sh��)�F(xi��n)�σ|�z�϶�1066�뷀(w��n)�B(t��i)�L�}�_�s��ģ���x���w�\(y��n)�У�������������S���ƌW(xu��)����(y��ng)�����ض�������

�ͺ˾�׃?n��i)���һ���\�ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ںϵ�4�������е���һ���ɿغ˾�׃�ص�Q��Դ���o���坍�Ȇ��}������������Ҏ(gu��)�t��?q��)��Č������ǿƌW(xu��)�ҡ�ˇ�g(sh��)�����ͿƌW(xu��)ʷ���қQ����ͬ����һ��(g��)��Դ�c������ͬ�l(f��)չ���M(j��n)�ȗl���ڴ˴�չ�[��չ������ͬ�r(sh��)���Ї��˾�׃?n��i)����ڊ^�P�������m(x��)������

����dz��c���Լ��ܵ��ƌW(xu��)�ҵĸ�Ⱦ�����ƌW(xu��)��������⬍���c��(n��i)���С��Ρ��˳������Լ�Ҳ�ЙC(j��)��(hu��)��̧�^��������ϣ����ˇ�g(sh��)�ı��F(xi��n)��ʽ���h(yu��n)���dz����w�(y��n)���������f�o���������e�Ǻ��ӂ���

ˇ�g(sh��)�����ղ��N�ƌW(xu��)ͯ��

�ڏ��꿴�����o���������վ����N������һ���������}����

�·��B�������о������ƺ˾�׃����(y��ng)���P(gu��n)��Ҫ��2023���������������Ї����Ϸʣ����H�ƌW(xu��)ˇ�g(sh��)��(ji��)���(d��ng)����m(x��)��Ո3000��(g��)���������w�����조�������������ӂ�������(d��ng)��ϵ������ψA�P�����D(zhu��n)��ɫ�ʽ����S������(d��ng)�γɸ��N�D����Ȼ����С�������Լ�����ġ����������������w���W(xu��)��׃��Ī�y�������D�����@����������

�S������@3000��(g��)�����������ψA�P����ij��ƌW(xu��)�b�Ì�(sh��)�(y��n)�ҵIJ���Ļ����������һ��(g��)��ġ�����̫ꖡ��������f�����Ժʿ·�^�r(sh��)�v�㣬�D(zhu��n)�^�^���Լ��f�������ώ�������@3000��(g��)�����У��Ժ���3��(g��)���܉��о��@��(g��)���}�����ゃ�����ǹ��o������

2023�����Ї����Ϸʣ����H�ƌW(xu��)ˇ�g(sh��)��(ji��)���(d��ng)����������Ո3000��(g��)���������w�����조�������������������ϳ�̫ꖈD����չ�(xi��ng)���顶��̫ꖡ������L�߹��D

�ڏ��꿴����ֻҪ�ں��ӂ�����N�¿ƌW(xu��)�ķN�����������п��ܡ���������ġ�̫ꖡ���������ˇ�g(sh��)�����������ͿƌW(xu��)���T�������S��������������N�¿ƌW(xu��)�ķN����

�ڱ�����Ƽ��^����һ��(g��)��(sh��)�(y��n)�e�ܺ��Ӛgӭ����ɫ�ʸБ�(y��ng)����(d��ng)���ӂ�վ�ڻ���(d��ng)ƽ�_(t��i)���g���b����ĈA�P��(hu��)˲�g���������·��ϵ��ɫ����ͬ���ù�Ӱ�����V�������

�����Ƽ����S����չ�[�t��չ�d������һ��(g��)�쉯�����ڡ�ԭ��ӱڡ����텢�^�Ĵ�С���Ѷ����ڴ��Α������ܹŴ��W(xu��)�O(sh��)Ӌ(j��)֮����

�ڏ��꿴�������Ռ��ں��Ӷ�������Ҫ�΄�(w��)�Ǽ��l(f��)�dȤ�ͺ����ġ�

��һ�������ڱ������ɿغ˾�׃���Օr(sh��)������һ��(g��)9�q��С�к���С�к����c(di��n)�IJ����ɣ����ꌦ���l(f��)������(zh��n)��Ո���f�f�˾�׃�ͺ���׃����ô������

С�к��𣺡��@߀�����Ά���һ��(g��)���ۡ���һ��(g��)���ѡ����������Z���-235��ԭ�Ӻ������������_�������ͮa(ch��n)����׃�ˡ��ɂ�(g��)����ײ��һ��ϳ�һ��(g��)���;���һ�����;�׃������

�����@Ӡ�O�����]�뵽��С�����ܰ�ԭ����Ҫ�Lƪ��Փ��ጵ�֪�R(sh��)�f���@ô�������������������㌦�@��(g��)���dȤ���С�к��𣺡����dȤ����

�������Ժ��ϴ�W(xu��)���ԌW(xu��)���������������f��С�к��K�ځ����d�£�����������߀�к�������������ϲ�g����

�����J(r��n)�������չ������dȤ�Ļ��A(ch��)���m��(d��ng)����(d��o)���������ӂ�һ���a(ch��n)����(n��i)�(q��)������Ȼ��(hu��)��M�k���@ȡ֪�R(sh��)��

������һ����������o�ƌW(xu��)�cˇ�g(sh��)�ںϹ�����һ��(g��)��λ�����J(r��n)�鑪(y��ng)ԓ�DZM������ˇ�g(sh��)���ֶ�ȥ���l(f��)���ӌ��ƌW(xu��)���dȤ������Щ�ڼҺ͌W(xu��)У�����������͵����@����������

������(b��o)������W(w��ng)ӛ�� �����Դ���Ї������(b��o)

2025��10��13�� 08��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ��(g��)�uՓ)