��Ϧ��:���v����һ������ͨ���Ҵ��ߡ��Ĺ���

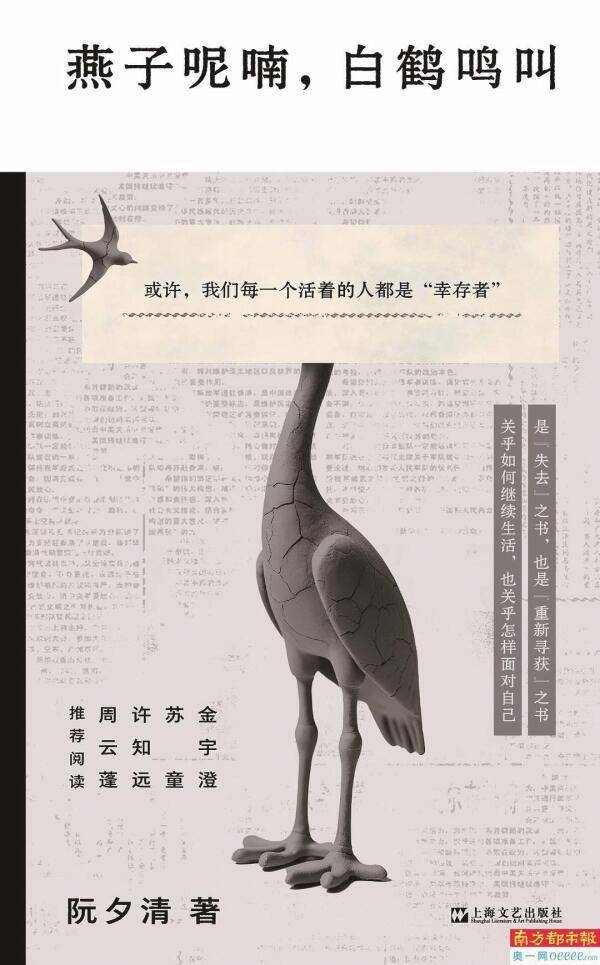

2025����49�q����Ϧ������˵�һ����ƪС�f�����������������������_���˺öࡰ��һ�Ρ�:��һ��ȥ��ʮ�����]ȥ�^�ij�������һ����Ʋ�������һ�ν����Լ�ϲ�g���s־���L��������ӛ���x�����ĕ����ھ��·���ɳ������һ���c��3000λ�x�߽����x���������@Щ��(j��ng)���@λ�����������ߡ����f�����r�֏������F��

��Ϧ����1976�������o�a����1999�ꌑ�¡��������x�W(xu��)�������꿯�l(f��)�ڡ�С�f�硷���S�������顰�ČW(xu��)���㡱�����@����һϵ�аl(f��)��C(j��)�������Č�����2009���Ȼ��ֹ����Ϧ��������˕r�������Լ��IJ��A�̈́�(chu��ng)��������u�������ѵ��J(r��n)֪��������ʧȥ�˳ɞ����ҵ�Ұ����ʮһ�������(d��ng)����ͻȻ������ͣ�I����(j��ng)�v�^����(chu��ng)�I(y��)�������Ϧ���ڃ�(n��i)�⽻��������ʰ�P�����ČW(xu��)�څ��c��һ������ķ�ζ�ഺ�������_ʼ���c����������������������һֱ��߅��������ֻ�������ľ�ƣ�r�����́�����һ�ѡ��������V�϶�ӛ�ߡ�

С�f����������������Q�Q�С���䛡��A�ĵ�һ���@�����\���F�ˡ���������ૣ����Q�Q�С���������ƪ���Լ���̓��(g��u)�������ԡ��c���������ס�����

�����}Ŀ���ԡ���ِ������:�������������������Q�Q�У��������Ӱ��Q���������^���۾�����������Ϧ����Լ���λ��һ���ڵ�̎�l(f��)�Č�������������Щ��ʎ�����߅�������r������������С���������˸�Ă��b�c���������`�ij�ϫ�������������c��֮�g����O�˵Đ��������ض������Ĵ��y�R�^�ͽٺ������������µ����g������䲨��������ż����ɳ�tչ�ᣬ�Ę������µĻ�����һ���r�G�Ă����������v�ľ���һ����һ����ͨ�Ҵ��ߵĹ���������Ϧ���f��

���L

һ����Ҳ�������Լ�������

�϶�:����I(y��)��(j��ng)�v���S������(d��ng)�^��Ӌ���I�I(y��)�T�����������U�I(y��)��(w��)�T���ǹ������a(ch��n)�߄����V��I(y��)��(w��)�T������߀��(j��ng)�I�^һ�����С������ĕ������k�^�������ʲô�l���D(zhu��n)�Q�I(y��)?�@Щ�I(y��)��(j��ng)�v�����С�f�����ṩ����Щ�ز�?

��Ϧ��:�Ҳ���һ��ϲ�g���v���ˣ������@Щ�I(y��)��(j��ng)�v�ǡ����S�����������һ����λ����������ȥ���ҕ�һֱ����ȥ���ЃɷN��ͬ��б�ܽ�B��һ�N�������ҵ�б�ܣ��҂���(j��ng)��������һЩ���������ߵĺ����п������������^һЩ���������ݘ�(bi��o)�b�����м���Ƥ���y�����zӰ�������ﱣ�o(h��)�ߵȵ��������wĽ��߀��һ���������������汾����Ҫ�����˸���I(y��)��(bi��o)�b�����Ǻ������ҵĿ������v�H�H�Ǟ��˲����v�����@Щ�I(y��)�ܿ��������g��Ҳ�Ѓɴ����M(j��n)�w���������������(w��n)�������ڌW(xu��)�v��Ҳ�����Լ�������B(t��i)����K�]�гɹ������x�����ҕ�˼���@�ݹ������o�Լ���׃������������Щ�ˣ�̽������������Щ�µIJ������Ƿ�@���µ��\���������������I�I(y��)�T�r֪����ЩС��Ʒ���M(j��n)؛���������߄��r�W(xu��)������ƽ���O(sh��)Ӌ�����ǹܕr����ꖲˈ��T���uĺ������ӌW(xu��)����������I(y��)����ֱ���ṩ�ز�������ʹ�����Ⱥ�������γ������o�ܵ��P(gu��n)ϵ�������ك�(n��i)���������������ȫ�xȺ�����ӵ��fԒҲ��һ�Nݔ������ͬ���I(y��)��Ҫ��ȥ�J(r��n)�R�µ�����ȥ�m��(y��ng)����ͨ�ͽ������^���У����ܸ��ܵ��������Еr���������^ȥ����ijһ�̵Ļ�Ȼ�������I(y��)�������f�I(y��)���@�r������_(d��)��

�϶�:��1999����ڡ�С�f�硷�l(f��)���ˡ��������x�W(xu��)����һֱ��2009��ͣ�P���@һ�r�����ڌ�������ʲô�ի@?�F(xi��n)�ڻ������������X��ͣ�P��ԭ����ʲô?

��Ϧ��:֮ǰ�S֪�h(yu��n)���Ҟ�ʲôͣ�P���һش����F(xi��n)���������nj���������������Č������ഺ�ڌ������l(f��)�����\��ɷ֣����ܸ��ܵ�����һ���������ߵĹĄ�����Һܺ��桶�������x�W(xu��)������ʲô���䌍���ǂ�֪�R������ȡ�˂��W��ȡ�����}Ŀ����ʮ���q�����p�ˣ��x�ˎױ��������X��������ֵֹ��뷨���_(d��)�������Z��߀���������������������ǵõ���һϵ�аl(f��)���ęC(j��)�������ǣ���(d��ng)���x��������(y��u)����Ʒ������Խ��������Խ������Լ��x��Щ�����ж��h(yu��n)���������P(gu��n)��Ҫ��һ�c�����@���Hȡ�Q�����x��Ҳȡ�Q�����������Ǿͺܲ�����ز����������ð��ݡ������Z��һ��Ԓ�����Լ�������W(xu��)�ң��Һ���һ����Ҳ�������Լ���������

�϶�:��2020�������_ʼ��������ʮһ��ǰ�������Ġ�B(t��i)�l(f��)����ʲô׃��?����һ�(�������°l(f��)��)һ�N�����Լ����Z�{(di��o)?

��Ϧ��:�ǎׂ���������һ�����Һ��ٳ��T���@�ǹ�ͬ��(j��ng)�v�Ŀ��D������߀��һ�������Լ��Ŀ��D������һ��������˾����鲻�ƹ����������e�ˣ���(d��o)�·ֱ��x����������Ѫ����һ���������ڴ��ϣ�����ÿ���с�Ҫ̝�����X�����^���������S֪�h(yu��n)���ҵ��Ǿ�Ԓ�����_ʼ�ˌ������@�Ό��������뮔(d��ng)һ�������������Ǟ����ڌ����������һЩ���}�����Լ��ķ�ʽȥӛ䛺ͱ��_(d��)���ČW(xu��)�څ��c��һ������ķ�ζ�ഺ�������_ʼ���c����������������������һֱ��߅��������ֻ�������ľ�ƣ�r�����́�����һ�����f���Z�{(di��o)�����e���ἰ���N��������ҏ��^ȥ�������һص�:һ��ͨ���R�˵İ��ţ���Ъ˹���ﵽ���Z��һ�������ϲ�g�����?sh��)�����������������̫�Ն�ʾ���W(xu��)�����Z�������Ǐ����굽���꣬�����˷�������߀����һ�������Z�������˾ƺ�����(j��ng)���������Z�����fԒ����ĸ�H��ʮ�q�Ժ�ÿһ����Z�Ի������؏�(f��)����һ�댦���f��������һ������(d��ng)�r�ܟ����F(xi��n)�ڲ�֪���؏�(f��)��Ԓ�Z���И��ص������������T�e���ˎ����ͽ������F(xi��n)����ÿһ�춼������ĸ�H��ֻҪ�����ͽ�������Ҫ�ͽ������^�֛]�Еr������^���\��ˮ�������Ǿ������\�����Ǽ��T�ڸ����ϵIJ��^���� ���ˣ��Ĵ_��һ�N�澏�Ĺ�(ji��)�������DZ��_(d��)��߀�С���Ȫӳ�¡�������f���_ʼ�Č����Ǐ���Ʒ�ЌW(xu��)��(x��)�Z�{(di��o)���F(xi��n)�ڸ�����һ��Z�Եā�Դ�����������P(gu��n)���ճ����������X����һ���������������Z����ò��(y��ng)ԓ���@Щ���s�������Q����

����Ҵ��ߵ�ǰ���ǡ����z����

�϶�:�����ό���:�����S���҂�ÿһ���������˶��ǡ��Ҵ��ߡ������@��С�f����Ďׂ����¶����c�ٺ���������ζ��һЩ���c���ܵ�����������^����һЩ�˱��H�˵��������\�������ʲô��(zh��)���ڡ��Ҵ��ߔ��¡�?���Ҵ��ߵĽǶ����҂�?n��i)�ο������g����������?

��Ϧ��:�ܶ��r�����҂��������Լ����Ҵ���������ǰ�e�^һ������:�ɂ���ȥѩɽ̽�U��һ�˵�����Y����һ�˵þ������o�Ɇ����þȵ��������Ҵ�������ʮ����ȥɳĮ��̽ʯ�������ˉ��M(j��n)��ɳ��ʮ���˵þ�����ӹ���ɣ��@ʮ���������Ҵ��������ڸ���Ļ���(sh��)������(sh��)ǧ�f������������˹�ͬƽ�ȵؽ�(j��ng)�v��ij���֮�£����а��˻�ǧ�˳ɞ鲻��֮�еIJ��������µ��˅s��һ����������Ҵ��ߵđc�ң���������������µđB(t��i)�������S��ʹ���c��˼���Ǵ��Ҳ�ǵ����oɢ�����������Ҵ�������ǰ������Ǿ��Dz��z�������v�ľ���һ����һ����ͨ�Ҵ��ߵĹ������һص��ഺ��ҕ�������¿����ǷN�f����������ij��L�б��������r���ġ��W(w��ng)�_һ�桱����ϡ���Ϳ��������������꣬�@�N���XԽ��Խ���������˺Ͳ�ͬȺ�w�����е��P(gu��n)ϵԽ�l(f��)��Ԏ���H����ͨ�����У�����Ҳ�w�������H�����w����������ӛ����@Щʧ�䴹�@��ý�w����W(xu��)�|������ɩ�İl(f��)�rֵ����@���������J(r��n)���@��һ����(zh��n)�_���u�r������ɩ��������һ���Ҵ��߳ʬF(xi��n)����������Ҫ�f���㟩����ҲҪ�f���㲻 ����ҲҪ�f������Ҫ�����(zh��n)����ȥ���������Ҵ���������¿������g������������������Ҫ�������R���Լ���һ���Ҵ��������DŽe�˵Ěw����������ҵ��J(r��n)�R����ǰ����ͬ�r����������l�l���^���@�Ӳ�����ҕ����ʼ�K������

�϶�:����S������ﶼ�v��һ�N�����������ι������t���������������H�P(gu��n)ϵ���Լ��ˌ��@�N�P(gu��n)ϵ����ه���ׅf(xi��)���㌦������ʲô����?���J(r��n)�������J(r��n)�R������һ�����ǿ��ܵĆ�?

��Ϧ��:�҂������H�P(gu��n)ϵ����ه���䌍�nj���е���ه�������҂�֪�������п���̓�ٵIJ������й���ģ���IJ�����������ﶼ���������О�ˇ�g(sh��)���҂���ͬ�M(j��n)�������F�ı������҂������������J(r��n)�R������e�������X�ô����(sh��)���������@�����K��ԇ�Dȥ����e�����@�NŬ���˺�������ֵ�á��_����Ц�����X���@��������һ�����˱�ϵ�y(t��ng)�O(sh��)�����΄�(w��)��һЩ�˿��Բ���ȥ����e�ˣ���������B�Լ���������������һЩ�˾�ƴ����ȥ�����������������ҕ��������ď�(f��)�sȥ�����������@�ӌ����á��͡������������һ���A(y��)��ֵ�������ܳ�ס���������ڇ�һ������Щ�����A(y��)�еģ����������o���ɵġ������ͷDz����Եġ��d����ֻ�����J(r��n)��ù����

�����M�⡱���dz��m(x��)�����Ą���

�϶�:ՈՄ?w��)������x������Щ���Һ���Ʒ����Č����ṩ�^�`�л����B(y��ng)?

��Ϧ��:���Ǵ����Ϥ�����ֺ���Ʒ���ҾͲ�һһ��������ֻ�f���Ѓɂ��������ӿƷͬ������ء����������п�������Ĭ�������������������Á팦��а������һ������ܽ�����ɡ�ķ��ȵĹ��¡�ϵ�����������������ҵĆμ���ɫ���ғ����^һЩ���˵��ČW(xu��)��Դ:�����Ҡ����o���v����������Ĺ�������M�����������F·���M(j��n)�W(xu��)�ְ���ץ��(w��)���������o(j��)70���ĩ�_����(���܇)������ĸ�H�v�IJ�����£����w��̽�������W�ء������������Ϻ����¡����x��������ʷ�������簢�������Ϲϡ��U���͡�ħ�r���ܡ����ҵăɂ�Ը����������[�ص�ǰͬ����һ���f�Լ��Ͳ�����Մ�^�ِ�����һ���f�Լ���CIA(��(d��ng)Ȼȫ�Ǿ���)��һ���o��˾���о��Ƴ������p�����с��������ĘI(y��)��(w��)��(j��ng)������ҹ�����䛡��������eԒ�����Ӳ��Z����Ξ�����ݡ���������(n��i)Ԋ�����ࡢ���I��ꐖ|�|���n�|����c�����dz��E���˾S����Ԋ������Ԋ�������Ƿǡ���������������ç�h�����ҏā�]��ֹͣ�^��(d��ng)���h�ZԊ��ČW(xu��)��(x��)��

�϶�:��������������Q�Q�С�����ĵ�һ��С�f�����㌦�F(xi��n)�A�Ό����ijɹ��Ƿ�M��?δ��߀��ʲô����Ӌ��?

��Ϧ��:��������������Q�Q�С�������ʽ����ĵ�һ����������Ҫ��������龎�ξw܊���V�εą��c���Ҳ�֪��С�f������ֻ�ǰѰl(f��)���^��С�f��һ��������ˣ��@�����Џ�(f��)�s�ľ��x�������f��Ԓ���ҵČ���Մ����ʲô�ɹ���ϣ��֮���С��M�⡱���w����@�����Ќ�������ĕr�̡������挦�@���������Еrͦ��ο���Еr�ܾچʣ���һ�N���ӵĸ������Q���Ƕ��룬���S������һ�N�oՓ��Γ]֮��ȥ�ġ����M�⡱�������dz��m(x��)�����Ą�����

���������С�f�����S���R��F(tu��n)����������С�f������������o(j��)�¡�Ҳ�ھ��x�������^�ڌ�һ�����m(x��)��������Lƪ���M(j��n)�Ⱥ�����ϣ��������50�ܚq���������50�ܚq��ȥ��ɺܶ�����������r����ɵ����飬���������Ĵ_��һЩ���飬�ǿ��Ե��^���������㌑�ˣ�������p��

����Ɍ�:�϶�ӛ�� �S��

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)