֪�� | ʲô���ձ�

�Ї��c�ձ����քe��������ꑇ��c�u���Ļ�������(j��ng)�v�˔�(sh��)ǧ��Ľ������ں�������(zh��n)����ʎ�������������W(xu��)�ߌ��ձ��������P(gu��n)ϵ�Żظ��L�h(yu��n)�Ěvʷ�߶����ԫ@�ø������ĈD��������Ҏ(gu��)�t���rֵ�^��vʷ�����Ȳ������������Ļ��c˼�S��ʽ�IJ�ͬ��

�����Õ�����ͬ��x������֪����Ŀ���Ѻ��Ļ������������]12���P(gu��n)�ڡ�ʲô���ձ����ĺÕ����Ķ�Ԫ��ҕ������ҕ��(g��u)���@����(d��)�صć�����

#1

�ձ�ʷ

[��] �౾̫�� �� ����s / ���� / �n�FӢ �g

�Ї�����ƌW(xu��)������ 2008-6

���齛(j��ng)��֮�������ձ�ʷ���ṩ��һ�Nȫ�µĿ��ձ�˼�S���ڶ���(zh��n)���ձ���������ͨʷ�����������������J(r��n)����һ�����Ȳ���ʽ��Ҳ��̓��(g��u)���족���о��ձ��vʷ�ġ����T����"����(n��i)���ϲ��H�ԕr�g���}�j(lu��)�������ˏ�ʷǰһֱ����(zh��n)����ձ����θ�����ͬ�r߀�������r�ڵ��ČW(xu��)��ˇ�g(sh��)���������W(xu��)�g(sh��)������(j��ng)��(j��)����һ����B��

#2

������(zh��n)�����ڶ���������(zh��n)����ձ�

[��] �s����W������ �� ���� �g

����x������֪��(li��n)���� 2015-8

����(zh��n)�^�����ձ��������Ϊ�(d��)ռ�I(l��ng)������(zh��n)�����ձ����f���@�����ص״��ć��ҿ����D(zhu��n)׃�ˑB(t��i)������܊�����x���c��(qi��ng)�ߞ��������������������f����(zh��n)���r�ڵį������D(zhu��n)׃���ˡ�Ů�Ի����ı����������ܿ��������@������(zh��n)�����c�����߹�ͬ��������(zh��n)������

���Ѓ�(n��i)�݇��@�����������@������չ�_��1945-1952�����g��������܊��ռ�I(l��ng)���ձ�������T��׃���������ձ����ڑ�(zh��n)�������D�y�������������ձ����؇����ܵ�����ҕ�c�Ա����ձ������鱣�l(w��i)�ձ����ҋDŮ��ؑ�ٶ��O(sh��)����ο���������ձ����v����܊��˾�����˰�ɪ�ďV�����ܲ�����ҕ����һ������ʡ�����ȫ��ʽ��չ�F(xi��n)������ռ�I(l��ng)�r���ձ����׃��ķ����������nj���(zh��n)���ձ���ȫ��������Ҫ���о�����֮һ��

#3

�����������ˣ�

һ����ͨ�ձ����Ķ���(zh��n)����(zh��n)������ʷ

[��] С��Ӣ�� �� �Sҫ�M(j��n) �g

�Ϻ���(li��n)���� 2024-3

������һ���A �ߺ�ӛ��ߵ����ݣ����ڸ��HС���t����ǰ�� �������(zh��n)������������������\(y��n)��С���t������һ��ƣ�ڑ�(y��ng)���F(xi��n)���������ͨ�ձ��ˣ����ț]��֧�֑�(zh��n)�������X��Ҳ�]�з������뷨����������������(zh��n)�����K(li��n)��̔���������������ڹ����؇����P(gu��n)�M(j��n)�Y(ji��)�˲����B(y��ng)������������u�@�ø������������c��(zh��n)���r�����С���

�@�������ǿ����vʷ��Ҳ����ʷ�c���ʷ��ͨ�^����ҕ�ǵ��ձ��F(xi��n)��ʷ����������һ����ͨ�������еđ�(zh��n)��������c������չʾ���ձ�����r�ٱ�ӛ䛵ġ������(sh��)��ͨ�ˡ����挍�������˽���̎�����ӡ��o���ֿ���(qu��n)���[������ͨ����

#4

�F(xi��n)���ձ��ľ���

[��] �R���˹��ղɭ �� Ī�ξ� �g

�����c���O(sh��)������ ����� 2024-5

�����ձ������������X�е��P(gu��n)�I�~��ʲô���¸ɾ����|������߀������(j��ng)ơ�ƻ�һ�Ӹ����v�w�ķ��s��(j��ng)��(j��)���ձ������f�ǁ��������~��F(xi��n)�����ć��ң��@Щ�������F(xi��n)���c���a(ch��n)������������(g��u)���ˮ�(d��ng)�µ��ձ���������һ���Ƕ��^�죬�oՓ��������ͥ߀�njW(xu��)У���ȼ�ɭ��(y��n)���������\���������ʵ͡��ԡ��ﰧ������ĵČ����wϵ�������|(zh��)����֮�°��������ձ��ľ����(n��i)�˅s���@��������y(t��ng)��

���F(xi��n)���ձ��ľ��졷һ����Խ�Ă����o(j��)�����P(gu��n)ԭ֮��(zh��n)�����c(di��n)���ԬF(xi��n)�����ҵ��γ��c�l(f��)չ�龀�������I(l��ng)�x�����^�������������Ѻ���ƽ�ɕr�����h(hu��n)�h(hu��n)��۵�̽ӑ�ձ��������c��(j��ng)��(j��)��˼���c�Ļ���܊���c�⽻��Ԕ��(x��)�؞��҂��جF(xi��n)���ձ��������ĬF(xi��n)����֮·��

#5

���c�����ձ��Ļ������

[��] ��˼������Ͽ��� �� ���f�� / ���_(d��)�� / ������ �g

�̄�(w��)ӡ���^ 1990-6

�@�����Ǻܶ����J(r��n)�R�ձ��ĵ�һ���������ձ��Ļ��У����u(y��)��ҕ�������������Ҫ��������һ��ʧȥ���u(y��)���ˌ�ʧȥ����ărֵ��������u(y��)�����`�꣬�]�����u(y��)����ֻ��һ����ʬ����������ʿ���������������`��������������c������ʾ���ձ��Ļ����p���ԣ������жY�c�ö���ϲ���c�B���������c�����ȵ������@�N����ì�ܵ���������؞���������ձ��Ļ�֮����

���߲����Ļ���W(xu��)���о����������ձ����ҵļҼy���ջ����c������ʿ���ݵġ����������r���Č��������ⲿҕ�������ጺ�ԏ����ձ��Ļ��п���ì�ܵķ���������

#6

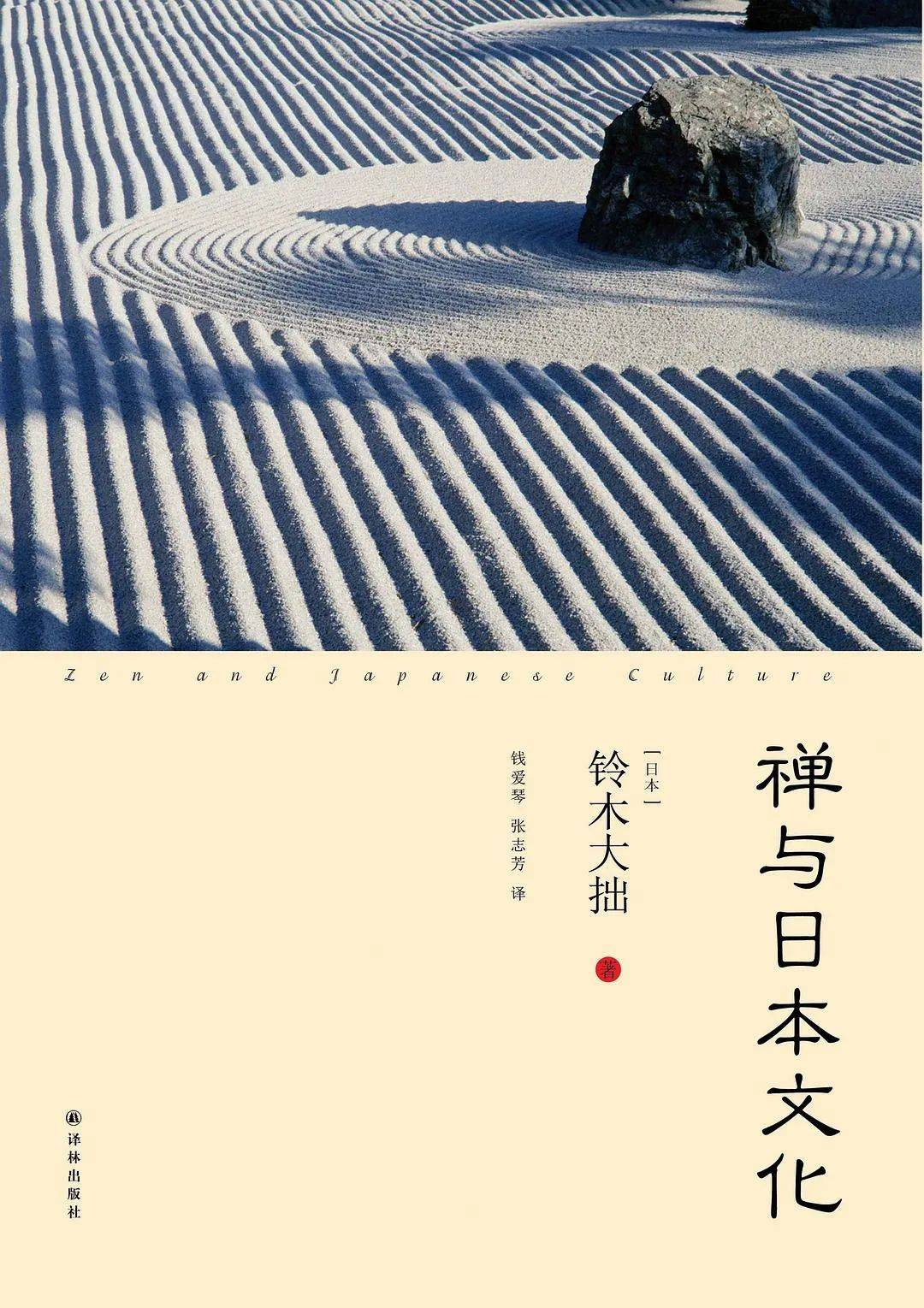

�U�c�ձ��Ļ�

[��] �ľ�� �� �X���� / ��־�� �g

�g�ֳ����� 2014-11

�U������ķ�̸��ɽo�ձ��Ļ���������Ӱ����ƺ��H�H�������ձ��������е��ڽ̷��棬��Ψ�жU�ڳ�Խ���@���������U�����ձ������Ļ�����ķ������涼������̵�Ӱ���Ȼ�����Ї�����r�sδ����ͬ���mȻ�U���c���̵������͌��`���Լ���̵ĵ��V���Y(ji��)�����������]���܉������ձ�һ����̵�Ӱ푇�����Ļ�������

�ľ���J(r��n)�����U���ձ��˵��Ը����췽�������O����Ҫ���������������������Ļ����c�UϢϢ���P(gu��n)���x�_�˶U��Ҳ�͟o�����������ձ��Ļ��ľ����(n��i)����

#7

�ձ�֮�R���ձ��Ļ��е�Ӣ���c����

[��] ������������ �� ���w �g

�Ϻ���(li��n)���� 2018-4

�oՓ�Ǻڝ������Ӱ�����u�ɼo(j��)���С�f���Ę����ҳ��ء����m����صĂ��f�����Ǻڎ�Ƭ�c��ͥ�����������������������������Ĭ�L(f��ng)Ȥ��̽�������R�Ӱ㷴����F(xi��n)���đ��Ի��롣��(qi��ng)�{(di��o)�Y��(ji��)�����xʽ��������������Ⱥ혏ĵ��ձ��ˣ�����Ļ��Ѕs̎̎�ۺ��˘O�˲��B(t��i)�ı����cɫ�����W(xu��)���ԡ���ͥ����rֵ�Д�ĺ���������ĸ�H�������H�����������������������ձ��ˌ��Ԅe�Ľ��]�cì����

�����ĹP��đ����(n��i)������������ȹ��QԎ�棬�ֳ�M�ǻۡ��������ձ����Ļ��в��B(t��i)���Q���О��ṩһ���c����ͬ�Ľ�����x���������@�����Ȝ��Ġ��ŵ�������ν��ɡ��˞顱���L(f��ng)���c�xʽ�У����������ҵĽ����

#8

�Ї��c�ձ���1500��Ľ���ʷ

�����x �� � �g

������Ĵ�W(xu��)������ 2019-11

�@�����Ǹ����x��������һ������������ǰ���ˡ��ձ���һ�������V����֪����2012�����ġ���Сƽ�r���������߸������е�ϣ�����Ճɇ����x���܉���x�@������������ǰ�������������ڌ��@�������^���У��ҿ��ڿ��]���ʹԓ�����x�߲�ֻ������������Ҳ�����Ї����ձ��x������

�ڌ����������ߌ��Լ�����һ�����^����վ��1500��Ěvʷ�����Մ�����P(gu��n)ϵ�������M(j��n)�еĿ��^������ϣ���܌������P(gu��n)ϵ����ؕ�I(xi��n)����(n��i)���������������ƕr���������(zh��n)���Ժ��Լ�1970���������֮�g���εĴ�Ҏ(gu��)ģ�����c�W(xu��)��(x��)���������P(gu��n)ϵ�Żظ��L�h(yu��n)�Ěvʷ�߶����ԫ@�ø������ĈD����ϣ��ͨ�^ֱ��vʷ�����_���Ն��}�����Y(ji��)��

#9

���ս�����ǧ��

[��] �ټҶY֮�� �� ���� �g

����(li��n)�ϳ��湫˾ ���� 2019-6

������м�(x��)��̽ӑ�v�r��ǧ��Ľ���ʷ���҂����l(f��)�F(xi��n)���g�����^�Д���Ҳ���^�����������@Щ�������Д�Ġ�B(t��i)�Ġ�B(t��i)Ҳ���@���ձ����y(t��ng)���ε����|(zh��)���@�o���Ǻ������˵����������m�f���Ճɇ�ͬ��ͬ�N�����ձ��ڽ����Ї��Ļ��ĕr������(j��ng)�������ܵČ����M(j��n)����ĸĄ����@�N�����Ļ��ķ�ʽ���ƺ�Ҳ�w�F(xi��n)���ձ��Ļ������|(zh��)���@Ҳ�����˺ܸ��dȤ�ġ���------�ټҶY֮��

�������ں�������(zh��n)����ʎ�������ս�����ǧ�꡷���ձ������M(j��n)���Ї��ż�Մ��ͨ�^������ӡ�����ճ�̎����������̎���ӡ��ć����¼���Dz��ʹ������ɮ�������C�밲֮���������������Q(m��o)�ס������(zh��n)�����¼�������֮�������P(gu��n)ϵ����������������˃ɇ������Ĵ��¼�����(li��n)����ǧ��Ļ��ӽ���ʷ�������Ճɇ��Ľ����vʷ�����Ǻ�ƽ�����v�����˺ܺõ��ռ��Խ�B��

#10

���µ��Ї��cҎ(gu��)�t���ձ�

�O�G�� ��

���A���� 2010-7

���Ї������c˽��һ��ì����ֻ�С������ܡ��o˽�������ձ����c˽���в������·���죬����һ߅���Ї��Ą���Ŭ�����k������ǰ����ώׂ��ɹ�����̖�ٴ���������W(xu��)��(x��)���ձ��t���ڱ���֮����_�חl���������Ե����ں���������Ї����J(r��n)������c�����Ľy(t��ng)һ��������Ļ������ձ����J(r��n)��ֻҪ��������Ҏ(gu��)�t��������Ļ�����

�O�G���J(r��n)�����Ճɇ��ĺ��IJ���ڡ����Ї��ص��£��ձ���Ҏ(gu��)�t���ɴ˘�(g��u)���������Ļ��c˼�S��ʽ�IJ�ͬ�����҇��@�@һ���IJ�����ڽ����܌W(xu��)���Z���������rֵ�^����������ʽ�����H�P(gu��n)ϵ���ČW(xu��)ˇ�g(sh��)�ȷ��挦���Ճɇ��M(j��n)����ȫ��λ�Č��ȣ����D���x�߳ʬF(xi��n)�������Ļ������r���������������ڏ���Ӵ����������Ճɇ��IJ�ͬ��

#11

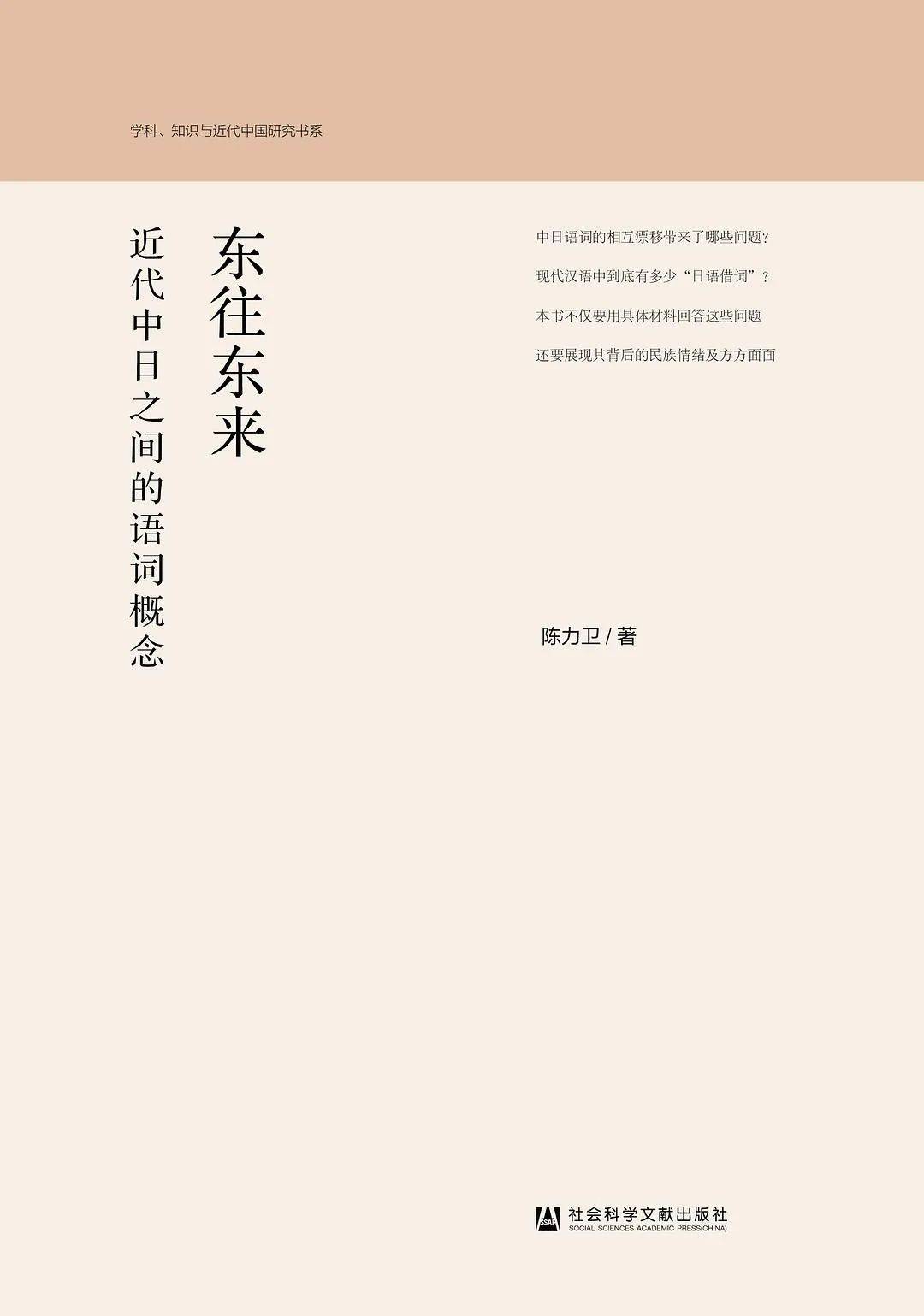

�|���|������������֮�g���Z�~����

����l(w��i) ��

����ƌW(xu��)�īI(xi��n)������ 2019-6

1898������׃��ʧ�����������ձ��������������˱M������ĕ����м�ȡ���µČW(xu��)�g(sh��)֪�R�������һ�ײ��û��L�r�g�����x�����ĵ��ٳɷ����@�������^�ġ����ĝh�x���������ô˷����������������¸�������˼��e�O��Ѹ�ٵؽ�B���Լ����������s־�����h������������С�f����ȥ��Ի��ʹ����(x��)�����������Ї��ķ���x֮��ʮ��ͨ��˾š���

�����о���ƫ������Ժ�����Ӱ����ĵĂ�(c��)�����˕��t���C1880�����ǰ߀��һ�l�����g�����ձ�ݔ�����W(xu��)������������������������W(xu��)���|�u�����Ї��Ժ��ٴΖ|���ձ����^�����Լ��ձ����|�W(xu��)�����Ї����l(f��)�ķ�푣��������w�Z�~������ձ��YԴ���˻�������ʾ������ͬ���~������Ěvʷ�}�j(lu��)������ҕ�����ϵ��~Դ�������ʬF(xi��n)�����ڡ���ˡ��h���~�@�˿�܇�����^���еķN�N�ֻ��c׃����

#12

С�̶��Q

��(y��n)���� ��

���ҳ����� 2016-8

��(y��n)����ͨ�^�O(sh��)����1945���ձ���(zh��n)��Ͷ���ı�������С�пڽ�ʾ�ˑ�(zh��n)���Ě����������P(gu��n)�|�^(q��)���_���ĺ�����ձ���Ů���Q��ȫ���˵ġ�������(y��n)�������˽Y(ji��)�����Ҵ������挦�����������ܵ�������һ�����ڵărֵ�^��������������ǰ�@�ô��������������Q��ԭ��С�h(hu��n),�����Ԍ��Ї���(d��ng)��ʷ�������������İ�������һ��������ҵČ��ҕҰ�����F(xi��n)�˴�r��������С��������\(y��n)������

��С�̶��Q�����ټm�p�ښvʷ�Ĺ��^���H�������vʷ����һ�����^���������vʷ���ڱ���֮�������c(di��n)���F(xi��n)�vʷ�L�ӵļ�ʎ���˂�����Кv�����҂���������Щ���ض��vʷ������ĬĬ�o�ġ�ʧ�Z�ߡ��������ֵ�������ʾ�����Ĵ��ڡ�

�y(t��ng) �I | �X����

�� | Kean

�� �� | Ԭ��

*���Ğ骚(d��)��ԭ��(chu��ng)��(n��i)�ݣ�δ��(j��ng)�Ѻ��Ļ��ڙ�(qu��n)�����D(zhu��n)�d���gӭ�����D(zhu��n)�l(f��)

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)