[�����W��] ԭ��(chu��ng) ����ĉ����t(y��)�W(xu��)��ġ������-�����������ġ�����֮����

��2 ���� 385 ����x 2024-09-04 18:15ԭ��(chu��ng) ����ĉ����t(y��)�W(xu��)��ġ������-�����������ġ�����֮����

������

���������f�����@���Ǜ]��ʲôҪ�o������

�������@�]��ʲôҪ�o�IJ�����ȥ��һ����������ȥ���߂������I�þ�ƣ���M�����lĿ��������������һ��������

1926��5�������@�������������IJ��Y��r���ČW(xu��)���c�t(y��)�W(xu��)�������[�����졣

����]����־Ħ����Ѹ�����н����������g(sh��)�ąf(xi��)���t(y��)Ժ�t(y��)���ȼ������l(f��)��

һ�r�g�����t(y��)�c���t(y��)֮�����ƌW(xu��)�Ƿ�����Ҳ���˂�����(f��)�ἰ��

�f(xi��)���t(y��)Ժ

�������^��(sh��)����̎��Ԓ�}�L(f��ng)�����ĵ��������F(xi��n)�����@�����t(y��)Ժ���`�\�����������sһ���������В���f(xi��)���t(y��)Ժ���L(f��ng)���L(f��ng)�Z���x��S�o�@���t(y��)Ժ��

�f(xi��)���@�،����ҵIJ������ں����ġ���λ�t(y��)����(j��ng)�^���ӑՓ���������ء�סԺ���g��������ʮ���֑��У������dz������\�ظ��x�������f(xi��)�ͽM���������о����������������M�������������҂��Ї��t(y��)�W(xu��)��ǰ;��ؓ�ИO���؟(z��)�κ�ϣ����

���y�����������а���ӿ�ӡ�

�S���Mο÷�ġ���˼���c�ֻ���һ���ij�����ݛՓ�ٴΰ���˼�ɸ��H������֮�����ϸ߳���

�������f(xi��)���t(y��)Ժ���e�I���������DZ��f(xi��)���t(y��)Ժ�����ģ�

�@һ�^�c�ٴγɞ鱊�����ղ�����������һֱ���ˬF(xi��n)�������f�Ǵ����(sh��)�˵��ձ��J֪��

������

��������֮�������ֻ�Džf(xi��)���t(y��)Ժ���g(sh��)�e�`��(d��o)�µĆ

������������x��S�o�@���t(y��)Ժ��

�������������״�����Щ�i�}��

���e�I

�����������҇������S�µ�ǰ�ж�ʿ������׃�����ČW(xu��)�������ܿ���������Ӱ��

�����H�������Ͼ߂��y��ȡ�����I(l��ng)�����������ČW(xu��)�������W(xu��)��Ԅ��Ҳ��һ����ҡ�

�����xȥ֮����1929��4�������Hʷ�W(xu��)��(qu��n)���s־������ý�w��ʷ�W(xu��)����Ϣ���u�r���顰ȫ�Ї�֪�R����I(l��ng)�䡱��

���������xȥ���Ї��������o���ǂ��pʧ�����S��������ȥ����(d��ng)�������\�ąf(xi��)���t(y��)Ժ�ٴα������L(f��ng)���˼���

������

�@���Džf(xi��)���t(y��)Ժ��һ�α�������

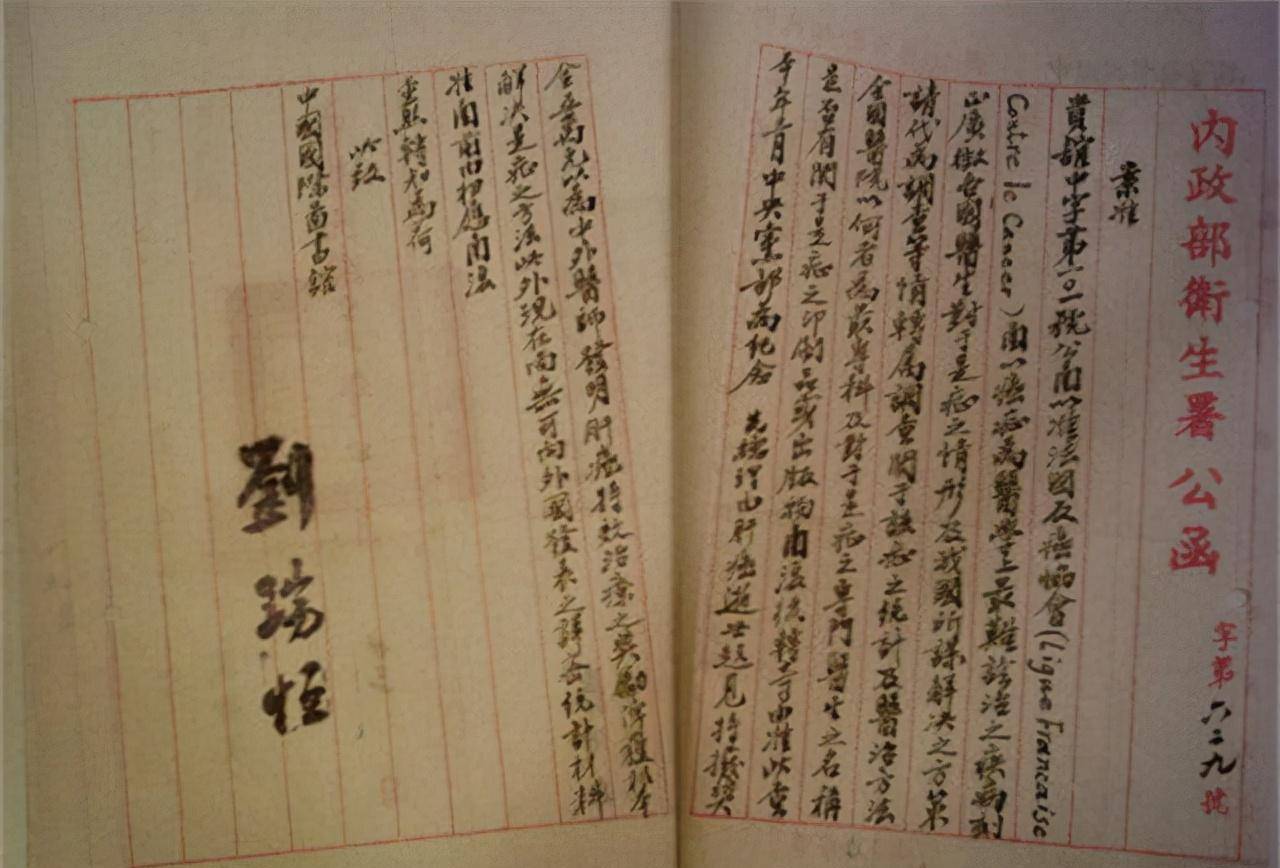

����1926��3�������������������g(sh��)֮���������ѽ�(j��ng)�Ѕf(xi��)���t(y��)Ժ�����e���I�Ă�����

�����J�����������IJ��Y������Ҫ���I�����t(y��)Ժ�s�ڲ��_������r�����е��������I��

����Q�顰����֮�����ɢ�ļҡ�֮һ������]�l(f��)�ġ��M���t(y��)����o�t(y��)��Փ�C�@һ�f����

�������_֮�����t(y��)���������I�ϲ��]�аl(f��)Ҋ�[���ηNë�������mȻ���o������һ���෴���C��������߀�ǰ����I�����ˣ���ע���������г��������I���������I����̎��(y��ng)��(d��ng)������]���`ӛ����

���H�������߀ʹ���f(xi��)���t(y��)Ժ���J�������F(xi��n)���t(y��)�W(xu��)ֻ�ܿ������Y����Ը�����������J���t(y��)Ժ�ڰ�ǰȥ�β��������˽o��(d��ng)��ԇ�Ʒ��

����]

���l�]�и�ĸ���l�]�з�����Ů���l�����Xʹ�౯�����҂����ܰ��҂�ͬ���ԇ�Ʒ����

��������]�l(f��)�ě]������������ČW(xu��)����־ĦҲ��ʹ���f(xi��)���t(y��)Ժ��

���ι������@�εİׁG���������Ǵ�ЦԒ�ˣ�

���Ӹ��������]�и�ٸ�������߀�Ǜ]�и�����ô����θ�����I�T��ԇԇ���˰T������߀�Ǜ]�аT���������[�˰��죬�Ȳ����I�K�[�����ֲ������X��

���������ܵ����ٲ�Ҳ����ʾ�������f(xi��)���t(y��)Ժ�����g(sh��)��ʧ���������t(y��)߀�к����L�İl(f��)չ֮·Ҫ������

�з����f(xi��)���t(y��)Ժ�ģ���ȻҲ��֧�օf(xi��)�͵�����Ѹ�ڿ�����־Ħ�����º�Ȼ�l(f��)�����g���������^�c���S�����������b����

�ԏ����t(y��)�������������һ�������Ժ���؟(z��)�y֮���L(f��ng)����ӿ�ˣ��B�������Ӳ������о����ČW(xu��)��Ҳ�������x��(zh��)�ԡ���

��Ѹ

�������������Ѹ߀�f����

Ҫ�_�t(y��)Ժ���f��������Щ����o����صIJ������κ����߳����]����֪����������̧�������Z��һ�r��������������������ǡ���������

��(d��ng)Ȼ����Ѹ�@��Ԓ������ـ�����ζ��

������һ������(j��ng)���ձ��W(xu��)�^���t(y��)�ČW(xu��)�����������t(y��)�W(xu��)��������(y��ng)�˽������ˌ���(d��ng)�r�����t(y��)�����t(y��)��ݛՓ��(d��o)���H�鿴�����ۡ�

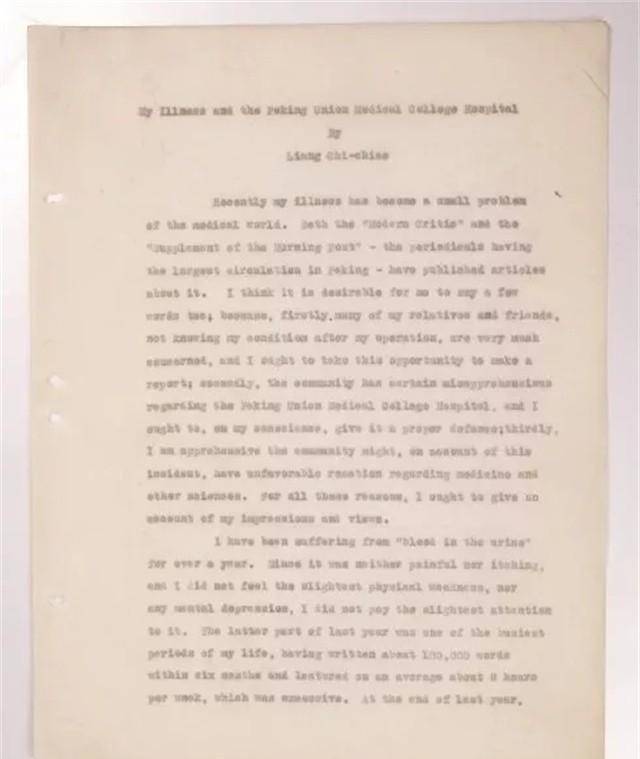

����ݛՓ�[�÷зГP�P�ĕr�����������F(xi��n)�����l(f��)��һƪ���顶�ҵIJ��c�f(xi��)���t(y��)Ժ��������������

�f(xi��)���@�،����ҵIJ������ں���������λ�t(y��)����(j��ng)�^���ӑՓ������������סԺ���g��������ʮ���֑��У������dz������\�ظ��x������

���������ҵIJ��c�f(xi��)���t(y��)Ժ���n��

�mȻ�������О�f(xi��)���_Ó��������IJ���Ԓ�Z�Բ�������֮�⣺

������������������ﲻ���������ߡ��P����(d��ng)���Ҳδ��֪����(d��ng)�r�Ƿ���ԡ��������ˡ����ˌ��҂������y֪����

�@һ��Ԓ�����r�ǰ�һ���˵Ƚo�������mȻ��(d��ng)�r�ĉ�������Ϣ�����������˵�ҕ��߀�Ǿo�o������������

������Ȼ�����IJ��YԽ��Խ�����������g(sh��)�Y(ji��)��������������Ȼ�L����

������������Ǹ��e�I�����Ć���

20���oĩ���Mο÷�ġ���˼���c�ֻ���һ���M�ճ�����������������������һ������ɫ����

��˼���c�ֻ���

�Mο÷��D����˼�ɺ�����������������������߀�����������ֻ���������

���@���������ġ���˼���c�ֻ�����ȻҲ���߂��挍�ԣ����Ќ�����

���˱����M���g(sh��)�Һ���ֵ���oʿ�õ��ڶ�Ƥ�Ϙ�λ�����Y(ji��)�����e�˵ط�������ʿ�̈́������g(sh��)���г����ǽ������I�������]���м��ˌ�һ�������g(sh��)�_�Եģع�Ƭ��

�Mο÷߀���@һ�¼��������˃ɂ��C��(j��)�����������ڕ��У�һ�Džf(xi��)���t(y��)Ժ�����đB(t��i)�ȣ�

�@�����K���e�`�����g(sh��)֮�����̾ͱ��l(f��)�F(xi��n)�������������P(gu��n)�f(xi��)���t(y��)Ժ���u������(d��ng)������ߙC�ܚw�n��

�Mο÷��D�c��˼���ֻ���

�Mο÷ʩ�����C����һ�l�C��(j��)���t�Ǯ�(d��ng)�r�o�����������g(sh��)��������������㲩ʿ��

�ҏĺ̈́���ʿ������������֪�����Ǵ����g(sh��)�Ժ������Ͳ����dz�M���ŵ�����t(y��)���ˡ�

һ�Ŷ�����ʮһ�������������������g(sh��)��ľł��£�Ҳ��������ǰ��������������ʿ�oȥ�˅f(xi��)���t(y��)Ժ������t(y��)����(w��)�������������l(w��i)������(d��ng)����(w��)���L��

������(d��ng)�ˣ��������������ѽ�(j��ng)���H�H�Lj��t(y��)���¹�������������һ�����ζ���������ɫ����

�������Mο÷�f�ľ�һ������Ć���

�Mο÷

����Ҋ����

�෴������Ԓ�Z̎̎�����ۺ��e�`��

�������Mο÷�˽���@һ�f�������ǡ�һ�֡�����

�����Q�Լ�����˼�������֪�����H����������˼�����Ǐ����ļ�ͥ�t(y��)�����������˽�����������Ǐąf(xi��)���t(y��)Ժ�ă�������(x��)�t(y��)��̎ �f��

�Mο÷���^���ĵ������f�������ѱ��D(zhu��n)�˺Î�����

������Mο÷���f�ġ��oʿ�ڶ�Ƥ�Ϙ��eλ�á�Ҳ���e�`����

�������҂���Ҫ��֪�I�Kλ�ã��������w��Ĥ���Լ��������Ե�����λ�����t(y��)�����M���I�и����g(sh��)�r����ǰ���_ǻ��Ҫ�и�����ӵĸ�Ĥ��

������

��������˸������M�����g(sh��)��Ҳ���˲��˵����w�������t(y��)���������ǏIJ��˺��߲��_�����@�r���˵��˄����Ǹ�ſ������

��ʹ�oʿҪ����ӛ��Ҳ�������������Ę��R��������Ƥ�Ϙ��eλ�á�һ�f��

���һ�c���t���Mο÷���з��������e�`����ӛ�e�����������������g(sh��)������

�ڡ���˼���c�ֻ������������λΌ�����һ�Ŷ�����ʮһ�£����������������g(sh��)��ľł��¡���

�������������֮���c������������(li��n)ϵ���������r�g��ӛ�e��ǰ�������@Щ���^���������@�������Ц�����o����֮̎��

����㺞��Ĺ���

����@�㣬ֻ���Ƶ�����������ô�f(xi��)���t(y��)Ժ�t(y��)���Ǻ��f����

�������ġ�������ӛ���������˸��I���g(sh��)�������t(y��)��������һ���¡�

�ڄ����Y(ji��)�����g(sh��)��������|�����_��Ц�������ǰ�����֮�I���e������

�������_�ػؑ�(y��ng)�������������{���_��ȡ���߮�(d��ng)Ȼ�����I���ɵ����e����

���������˹�����Ц��

�ɴ˿�Ҋ�����g(sh��)���Y(ji��)���r���������һ���ܷ��ɵĠ�B(t��i)��

���Ԟ�����˵��I������������Ѫ�Y��ͺ��ˡ�

���������ڄ��������g(sh��)֮�������wҲ��δ���F(xi��n)���@�Đ�����

������

ֻ�Dz��Ϻ������������Ѫ�Y�s��Ҋ���D(zhu��n)���@λ�����t(y��)���Ż�������ʧ�����������t(y��)��

����������������֮����ȫ���ڡ�����I��֮�������Dz�ԓ��

����a�f(xi��)���t(y��)Ժ�ǰ����������������M�и��I���g(sh��)����

�\��

�䌍�������IJ��Y������ж��߳��F(xi��n)��

�@��һ��һ�Ğ������ľȇ�����׃�����������U���������_�����������y(t��ng)�c���M�������Ϗ�δ��һ�����_�Ķ��x��

����������ֻҪ�ܾ��Ї�������ʲô�������������þͳɡ�

��(d��ng)�r���ČW(xu��)������ν�r���ܿ�������̎���ߵ���Ӱ����꺲�ʳ��ͨ���_�����~�Z���������Ϻ����^����

������

��������������������������������s�]��һ���õ�������(x��)�T��

��ϲ�g���錢���������錢��ǰ�B�m(x��)���S������������˾ܽ^�^�v����Ո��

��߀ϲ����

���Ⱦ����s�ۺȾơ�

�c��̽ӑ�W(xu��)�g(sh��)�r���c���ˈF�ەr�������Լ�һ���˕r�������̲�סС�Îױ���

�ߏ��ȵĹ����c������������(x��)�T���o�������w�����S���~��ؓ��(d��n)��

1924����������������ޥ����ȥ���o���ľ���O�������@���������p�������������ѡ�

�������c������ޥ��

һ�r�g���S�ಡ�Y�������ϰl(f��)�������K�����̯���Ѫ��Y������������l(f��)�����P(gu��n)ע��

�^�ǶΕr�g�c���������P(gu��n)�ĕ���������֪�������ϡ�Ѫ��(y��ng)������ޥ���x��֮�H��

1924������ޥ�����ٰ���(f��)�l(f��)���y�Ծ�����ֻ�����ڼ����o�B(y��ng)��

���S�҂�����ֱ���c��ʾ���Ǖr�����������˲���?z��)o�����Σ�ֻ�����ڼ��еȴ�������

�������Ǖrһֱ���ڷ�����߅���o��Ѫ��Y���dz��F(xi��n)���@һ�r����ֻ�ǰY����S���^�p���������]��������

��˼��

һֱ��9��13�գ�������ȥ���@������Ҳ�ص�ʧȥ�ϰ����]�˾����������Y���������Ż�Ȼ����һ�����c��Ů��ጵ���

���w�Ს֮���������ゃ�������ؕr�����^��ǰ�IJ�ע�����

�ȵ�1925������������Ѫ��Y�ѽ�(j��ng)�y�����������ٴ�낀�ČW(xu��)Ȧ��֪������

�^��(d��ng)�r���L�o���������ſ�Ҋһ�ߡ�����������(n��i)�ݣ�

ǰ��(sh��)�յÕ����uϤ���w�՝u����(f��)����ο�o�����������ٷ�

ɽ�̘O���F�w�����������������أ�Ѫ�����ݸ��l(f��)Ҳ��

��������ͥ��

�挦�����P(gu��n)�ѣ�������ȫ�����������_ʼע���B(y��ng)����Ҫ�ĵ��ǰ���õ�������(x��)�T��

���o���˼�ȥ�ĕ�����Ҳ�ǝM�M�Č�ο��

���Ա����Ӛw������ÿ�����𣨿����^���c犣�����Ҳ�^������ˣ���ϧ�ゃ�h��������Ҋ�ҽY(ji��)����Ęɫ���ゃ�����d�O����

�䌍���@��һ�c��ʹ���]���������w��һ���糣��ֻҪС��r�]���۾���������ʲô���鶼�]�������X����o���֮��Ҫ��

�@�r��������������H���Լ��IJ��Y���������������������˵ē�(d��n)�n��������������ȥ�{(di��o)Ц������

�������c���Ӻ���

���ܿ��������o�εı��飬�������ܹ�����Ц������

һֱ����1926������������Ѫ��YԽ��Խ����(w��n)�������ļ�������ʮ�֓�(d��n)�n����΄��f��ȥ�t(y��)Ժ�z�顣

�@�����^���Ӳşo���κε����M�t(y��)Ժ����Ȼ�ゃ��(d��n)�������Ҿ͡��z�顱һ�����ゃ�����İ���

��������ȥ���ǖ|������ĵ��t(y��)Ժ���l֪��ס�˲��ٕr�g���t(y��)Ժ�s�]�z���ʲô�Y�ֻ��(d��ng)����Ѫ�����ѡ��������������������P�ل�������

�������ǕrҲ����һЩ�Ї��t(y��)���������ó��ĽY(ji��)ՓҲ�DZ��^���Σ�

���S���Ї��t(y��)���f�@���܌�����ֻ���ˎ������Ҵ����Ժ��ԇһԇ��������Ч����δ��֪����

������

���һЩ��������������(d��ng)�rՈ���t(y��)�ί��Ĵ��㕺�r�R�\�������H������ٴ������˅f(xi��)���t(y��)Ժ�M���t(y��)�Ρ�

�f(xi��)���t(y��)Ժ�ęz���^������������������¡��ҵIJ��c�f(xi��)���t(y��)Ժ���к����������t(y��)Ժ���������������Ιz�y��

��һ�����۹��Rԇ���������������I�K���z�y�Y(ji��)�������I�����rѪ����

�ڶ�����ע��ˎ��z�y���ڹ������z�y�Y(ji��)�����I���������������I�t֮�־á���

���������գع⾀�����������I���^��һ�����c����

������

�z����ˆ��}����Ҫ�������@�����c��ʲô��������������(d��ng)�rҲ�����t(y��)�����t(y��)��ֻ�؏�(f��)����

�Ǹ��_�����A(y��)������������֮����s�����Ե��������ǐ��Եİ����mһ�r����δ�L���ɣ����Ǹ�ܔ����

�@�������t(y��)�wϵ�c���t(y��)�ą^(q��)�e֮̎��

���t(y��)�J�������[�����Ժ����w�����������������[�������ߡ��������t(y��)�t�J�������[��ȫ�ljĵ�����횸����

�ɷN���������_���ί���Ŀ����ǰ�������������õ�������[����

��������(d��ng)�r�t(y��)���wϵ��δ������F(xi��n)�����õij����z�ˣ��˴Ź�������Լ����w�M������z��������Ǖrȫ���]����

������

�t(y��)���H�ܑ{����ǰ���t(y��)�W(xu��)��(j��ng)�Ͱ��������Д࣬�ڟo�����w��֪������������ʲô������ֻ�ܡ���������ˣ���������

�@����ȫ�����Һ�������

�����t(y��)�����\��Y(ji��)������������Ȼͬ�������猍ӛ�����

�Ǻ��c��(d��ng)Ȼԓ���[����@�N�z�鶼�����Լ��H�ۿ��ã��ܣ������������t(y��)�����Ҷ��J��������˹�á������o���x��

�ڲ���ͬ�����g(sh��)�f(xi��)���t(y��)Ժ�_ʼ�˾o��ܹĵ����g(sh��)�ʂ乤����

����������ġ����������ݣ��f(xi��)���t(y��)Ժ��(d��ng)�r��Ժ�L������H�Բٵ���߀����Ոһλ�����t(y��)����(d��n)�θ�����

���g(sh��)�M�еĺ��dzɹ�������������ذѲ������I�г��������˶�����һ�ښ���

�����

�ƌW(xu��)�l(f��)չ

�����������������ϵ��������^���g(sh��)������������f��Ѫ��ֹ����

��˼���ڡ����ι������ò�������(j��ng)�^���Ќ������H���Y��

�����Ժ�����Ѫ֮��ѣ��mҕ�������ݶ�����

���t(y��)Ժ�ڇLԇ�����������Mʳ���ֶκ��������IJ��Y�ԛ]���κθ�����

���Džf(xi��)���t(y��)Ժ�t(y��)��ֻ�ܟo�ν�������������ˡ��o����֮��Ѫ�Y�����\��Y(ji��)����

�����ί��k�����f(xi��)�����f�x����صķ�������Ω���o�B(y��ng)��ÿ�����tעѪһ�������a��ʧ����

��˼��

�v�^��˼���Լ����ٲ�ӛ��µ���������ʷ���Mƪ���Ǔ�(d��n)�n���Լ��������f(xi��)�͵���Թ��

�f(xi��)���t(y��)����ֻ�������O�������������e�O�ί������t(y��)���w���o�ܞ�����

ƽ�Ķ�Փ�����������J��f(xi��)���t(y��)��֮�ɹ���

�������l�����M���t(y��)Ժ���Լ������˵ķ���(y��ng)�����DZ�����P(gu��n)ע����������M�����l(f��)�ˮ�(d��ng)�r�ĉ���һ�����������

�����Щ������߀ֻ��ᘌ��������IJ��Y�M��ӑՓ��Ȼ��ŭ��f(xi��)���t(y��)Ժ�t(y��)�g(sh��)������

���ǣ��B(t��i)�u�u����������������Ѯ����������P(gu��n)ע���ѽ�(j��ng)���H���������IJ��Y�����������t(y��)�W(xu��)�������ƌW(xu��)�Ă����l(f��)չ��

��־Ħ

��־Ħ�ڳ��S�f(xi��)��֮�������Ҍ��ƌW(xu��)���ֱ��^���ǿ��^�đB(t��i)�ȣ�

���t(y��)�W(xu��)�����ƌW(xu��)������ɣ������e������(d��ng)����Ҳ�S�Еr�]�������������t(y��)�W(xu��)���н��������҂��Q���ܻ��һՄ��

�������������쿴�����L�ܿ�����Ҳ߅sʮ�֑�ŭ�����⼱֮��������Ԓ��

����֮�t(y��)�W(xu��)���������ɶ������ƌW(xu��)�f�ܣ����ǧ�����֮�������ز��ڬF(xi��n)������

�ۿ�����������Խ��Խ�࣬����߀�кö��t(y��)�W(xu��)�����qՓ������������ס����

�����⌑�ˡ��ҵIJ��c�f(xi��)���t(y��)Ժ��һ�ģ����������J�Լ������t(y��)�W(xu��)���T��h�����Džf(xi��)�͌������\����ί�����ȫ�̿������У�ʮ�������

��־Ħ

�ں��s�f�����څf(xi��)���t(y��)Ժ���β���(j��ng)�^�������������M����ƪ������Լ�����Ŀ�ġ�

���J��ƌW(xu��)֮·����纣���mȻ�҂��F(xi��n)��ֻ��һ�С���������������˕r���J�R����������ɵ��ƌW(xu��)������

��������������eҪ�����@�ز���ڌ�������һ�N���ӵĹ�Փ�����Ї��t(y��)�W(xu��)ǰ;�M��֮�ϵK��һһ�@���Ұl(f��)���@ƪ�����µ�����

������oՓ���������f(xi��)����������߲��ţ������ز����S������Լ�һ�ο���ʧ�`��(d��o)���˂��������t(y��)�W(xu��)�ĵ��|����K���ƌW(xu��)�����Ї��Ă�����

1929��1��19�������������������g(sh��)����������鲡���y�Ծ�����������

�������ͷ�������ɵĺ���Ĺ

���x���xȥ�ѽ�(j��ng)����90�������P(gu��n)������������ԭ��ݛՓ���fδ�_���y(t��ng)һ��

���oՓ�Ƿ��Džf(xi��)���^�e������ҕ���۽��cҲֻ���ڲ����֮�ϣ��������漰���ƌW(xu��)���t(y��)�W(xu��)�l(f��)չ�����Ҳ�_��������Ŀ����

˼���������������f�ģ�

����֮���˞��l����һ��֮����Ҳ��

���ԏ��ڽ��գ����_���Ǟ��һ�x��

���ò����Ԍ��@λ��־�ȇ�����������a(ch��n)��������

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)